Les TAAF constituent une réserve stratégique majeure pour la France. Les mers poissonneuses sont autant convoitées que précieuses.

Frédéric Martineau, ancien chef de district des Kerguelen 2008-2009, président de l’Amicale des missions australes et polaires (AMAEPF), doctorant en relations internationales

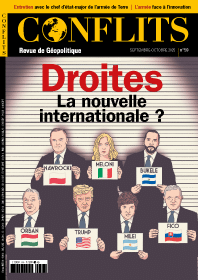

Article paru dans le N°57 de Conflits.

Les TAAF constituent un ensemble de territoires découpés en cinq districts : Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, les îles Éparses et la terre Adélie en Antarctique. Elles abritent la plus grande aire marine protégée française, reconnue au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2019. Cette réserve naturelle représente environ 30 % d’une surface maritime de plus de 2,3 millions de km2. Les zones maritimes situées dans l’océan Indien Sud, les mers australes et antarctiques, disposent de caractéristiques géographiques et hydrologiques propres, influençant la diversité des espèces marines exploitées et les méthodes de pêche.

La France n’exploite pas de pêcherie en terre Adélie. En revanche, elle a instauré dès 1978 des zones économiques exclusives (ZEE) de 200 milles nautiques autour des îles australes afin de garantir une gestion rigoureuse des ressources halieutiques. Parmi les principales espèces exploitées aujourd’hui figurent la légine australe et la langouste de Saint-Paul et Amsterdam. Le fonctionnement des pêcheries australes repose sur une approche intégrée équilibrée alliant exploitation économique et durabilité des écosystèmes. Cette activité constitue la première source de revenus du territoire d’outre-mer (TOM), avec plus de 11 millions d’euros en droits de pêche en 2023, soit près du quart de son budget global. Elle contribue aussi à l’économie de La Réunion. La légine australe prélevée dans les eaux des TAAF et exportée à 98 % en Asie a représenté 40 % du marché international en 2017[1]. En ajoutant la langouste pêchée autour des îles Saint-Paul et Amsterdam, le chiffre d’affaires s’élève à 129 millions d’euros. Il procure 630 emplois directs et indirects, dont 350 salariés pêcheurs.

Une exploitation encadrée

La pêche dans les TAAF est régie par le Livre IX du Code rural et de la pêche maritime, sous la responsabilité du préfet, administrateur supérieur du territoire. Elle est au cœur des préoccupations internationales depuis la création en 1980 de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) dont la mission est d’assurer la durabilité des ressources marines de l’Antarctique et de ses eaux adjacentes. Cela inclut Kerguelen et Crozet, mais exclut Saint-Paul et Amsterdam. Cependant, la France jouit d’un statut particulier, qui lui confère le droit d’appliquer les mesures de la CCAMLR sur une seule base volontaire. Les quotas de capture, établis pour trois ans par arrêté préfectoral après avis scientifique du Museum national d’histoire naturelle (MNHN), garantissent le maintien d’une biomasse reproductrice stable. Des techniques sélectives de pêche limitent l’impact sur les écosystèmes, en particulier la mortalité accidentelle des espèces non ciblées. Chaque navire de pêche opérant dans les TAAF est tenu d’embarquer un contrôleur des pêches (COPEC), dont le rôle est de veiller à la conformité des pratiques, au respect de la réglementation et à la collecte de données pour l’évaluation des stocks ; principalement par marquage/recapture.

Des territoires sous surveillance

Les contrôles à bord sont renforcés par le déploiement de moyens navals et aériens de la Marine nationale et des affaires maritimes. La protection des ZEE des TAAF repose aussi sur des dispositifs innovants, tels que le programme Ocean Sentinel, qui utilise des albatros équipés de GPS pour détecter les navires suspects. Ces oiseaux permettent de repérer les activités illicites et transmettent ainsi les informations en temps réel aux autorités. La coopération internationale avec l’Australie et l’Afrique du Sud renforce la lutte contre la pêche illégale, non autorisée et non déclarée (INN), en maintenant une présence régulière et coordonnée dans les espaces maritimes des TAAF.

À lire aussi : Embarqué avec le brise-glace L’Astrolabe qui veille sur les terres Australes et Antarctiques françaises

Les îles Kerguelen

Dès le xviiiᵉ siècle, les îles Kerguelen connaissent la chasse à la baleine, à l’éléphant de mer et aux otaries. La société industrielle des abattoirs parisiens (SIDAP) maintiendra une activité de traitement de graisse d’éléphants de mer jusqu’en 1963. À partir de 1969, l’URSS envoie sa flotte de pêche. Les chalutiers soviétiques pratiquent sans contraintes une pêche intensive. Leurs chaluts de fond ramènent du poisson des glaces, du colin de Kerguelen ou encore du colin austral, des espèces inconnues des Français[2] présentes entre 150 et 400 mètres de profondeur. Les pêcheurs français investissent timidement le marché austral à l’entame des années 1980, tandis que la France signe des accords bilatéraux qui régulent la présence des chalutiers étrangers. Les années 1990 marquent l’essor de la pêcherie après la découverte de gisements de légines en eaux profondes et l’augmentation de sa valeur marchande. Durant cette décennie, les arraisonnements de palangriers illégaux autour de l’archipel se multiplient. Les navires sont saisis, coulés ou reconvertis en chasseur de bateaux pirates. Depuis 1997, le tonnage annuel de capture autorisée de légines s’établit à près de 5 000 tonnes. Ce quota, couplé à la transition vers des techniques de pêche durable, comme la palangre à la place du chalut peu sélectif, a permis de maintenir la ressource tout en limitant les impacts environnementaux. Ainsi, le Syndicat des armements réunionnais palangriers congélateurs (SARPC) qui regroupe tous les armateurs de cette pêcherie a pu obtenir l’écolabel pêche durable du Marine Stewartship Council (MSC) en 2013.

Îles Crozet

Les expéditions scientifiques françaises des années 1980 ont révélé les concentrations profondes de légine australe, qui avaient échappé aux prospections soviétiques et japonaises plus anciennes. Les chalutiers illégaux se sont alors rués dans la ZEE de Crozet, en quête du nouvel or blanc[3]. La Royale les a chassés tandis que les pêcheurs français commençaient à fréquenter une zone qui représente un dixième de celle de Kerguelen. Aujourd’hui, les mêmes palangriers complètent leurs campagnes aux Kerguelen avec la légine de Crozet, mais le dernier plan de gestion limite à 930 tonnes les captures annuelles. Le label pêche durable MSC a été obtenu en 2017. Le principal défi environnemental de cette pêcherie demeure la déprédation des orques et des cachalots, qui se transmettent de génération en génération l’existence du festin que constituent les poissons accrochés aux lignes qui remontent.

Saint-Paul et Amsterdam

Les îles Saint-Paul et Amsterdam, situées dans l’océan Indien Sud, possèdent une faible surface de fonds de pêche (environ 500 km2) et des eaux subtropicales (12 à 17 °C). La pêche remonte au xixe siècle avec les baleiniers et les phoquiers, qui exploitaient principalement le poisson pour l’avitaillement des navires. Au début du xixe siècle, des campements de pêcheurs se sont installés à l’île Saint-Paul pour le séchage et la salaison des poissons destinés à l’exportation vers l’île Maurice et La Réunion. Par la suite, l’administration française a régulé la pêche par l’attribution de concessions. La première est octroyée en 1908 aux frères Bossière. Cependant, l’implantation d’une conserverie de langoustes sur l’île Saint-Paul s’est avérée peu concluante en raison des conditions climatiques et de problèmes sanitaires. Après la Seconde Guerre mondiale, l’exploitation reprend sous la forme de campagnes annuelles menées par la société SAPMER, avec des navires modernes équipés de congélateurs. La pêche aux langoustes et aux poissons a continué de manière durable, en intégrant des mesures de conservation et en respectant des quotas stricts (environ 400 tonnes/an) pour préserver les stocks après la surexploitation historique de la ressource. L’obtention du label MSC pour la pêche à la langouste date de 2020. Les techniques de pêche sont restées largement traditionnelles, avec l’usage de casiers en bois ou en acier.

À lire aussi : Pêche : l’impossible « révolution néolithique » ?

Les îles Éparses

Les TAAF réglementent les aspects techniques de la pêche au thon depuis l’intégration des îles Éparses comme cinquième district[4]. Elles s’efforcent de limiter l’impact environnemental, mais à cause de leur caractère migrateur, les espèces pélagiques sont gérées par la Commission thonière internationale de l’océan Indien (CTOI). En 2018, 42 thoniers (12 français), un palangrier et 12 navires auxiliaires ont été autorisés à pêcher dans les ZEE des îles Éparses. Le cycle migratoire des thons les mène dans le canal du Mozambique, entraînant à leur suite les thoniers senneurs, qui naviguent alors dans les ZEE des îles Éparses. Un seul navire français autorisé pratique la pêche à la palangre pélagique toute l’année dans les eaux du canal du Mozambique, où il cible les espadons et les thons.

Perspectives et défis à relever

Si les mesures adoptées ont stabilisé les stocks, le maintien de la durabilité des pêcheries reste un défi permanent. Les campagnes scientifiques menées permettent d’actualiser les données sur les dynamiques des écosystèmes australs, mais la persistance de la pêche illégale démontre la difficulté à assurer l’imperméabilité des ZEE malgré la surveillance déployée. La mortalité accidentelle des oiseaux marins a nécessité beaucoup d’ingéniosité pour la réduire à la portion congrue. La pêche de nuit, les lignes autolestées, les banderoles traînées à la poupe des navires lors du filage des hameçons, le rideau de protection au poste de virage et la limitation des rejets par les palangriers participent de la diminution de l’hécatombe. Mais la déprédation par les cachalots et les orques et les captures accessoires restent des enjeux importants pour la durabilité de la pêche. Néanmoins, l’évolution des pratiques et le recours aux nouvelles technologies devraient permettre d’améliorer la sélectivité et de circonscrire les impacts sur les espèces non ciblées. La France devra donc demeurer vigilante pour préserver ce patrimoine maritime exceptionnel, tout en maintenant sa capacité à concilier exploitation économique et protection environnementale.

[1] Antonin Creignou (Insee), État des lieux de la pêche australe en 2017.

[2] G. Duhamel, N. Gasco, P. Davaine, Poissons des îles Kerguelen et Crozet. Guide régional de l’océan Austral, Muséum national d’histoire naturelle, 2005, (Patrimoines naturels ; 63).

[3] G. Duhamel, 2024, « Les pêcheries australes des TAAF », Revue australe et polaire, n° 95 et 96.

[4] Loi du 21 juillet 2007.