Jusqu’à présent, cette série d’articles sur les « grandes stratégies » s’intéressait à des pays constitués en nation. Voici une grande stratégie au pluriel puisque nous allons évoquer les trois États baltes. Chacun aurait sans doute mérité sa propre monographie, mais cela aurait imposé beaucoup de répétitions. Or, si l’on peut expliquer leurs différences, car ils sont bien trois États distincts, ils partagent tant sur le plan stratégique que la mise en commun s’impose.

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

Quelles limites ?

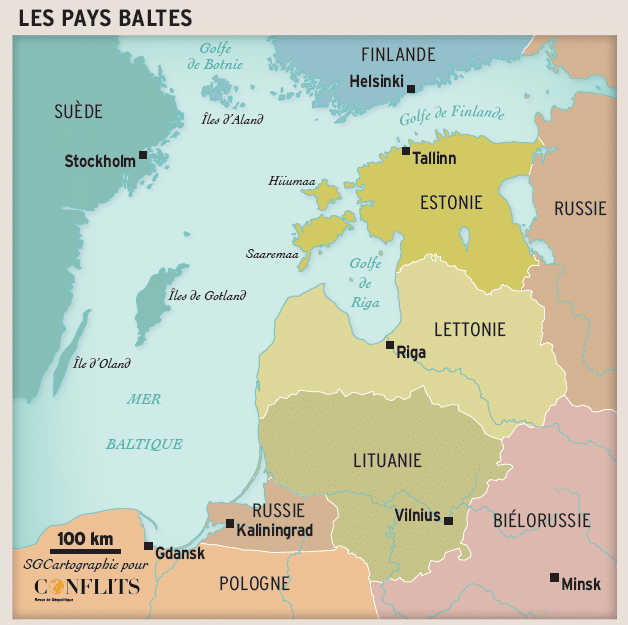

Pourtant, même cela se discute quand il faut appréhender leurs limites. En géographie (donc en géopolitique), les États baltes sont trois : Estonie, Lettonie et Lituanie. Mais en ethnologie ou en linguistique, la culture « balte » recouvre principalement Lettonie et Lituanie, au sud. De plus, les peuples baltes occupaient des zones qui s’étendaient jusqu’en Prusse orientale ou en Biélorussie. Enfin, les noms actuels correspondent mal aux anciens territoires d’Estonie, de Livonie et de Courlande qui désignaient les provinces baltiques au xixe siècle.

Autant dire que l’expression « pays baltes » n’est utilisée qu’à partir des années 1920, à la suite de l’indépendance des trois républiques. Voilà précisément leur intérêt : à l’instar de nombreux États récents, placés aux limites des empires, comment réussir à construire une identité à la base d’une grande stratégie ? Et une fois l’émergence nationale atteinte, comment la faire durer ?

Les limites géographiques sont assez restreintes : voici trois États fondés sur la façade orientale de la mer Baltique, délimités au nord par le golfe de Finlande, au nord-est par les lacs Pelpus et Pskovskoie, au sud-ouest, par la lagune de la Vistule.

On sait peu de choses de ces pays au cours du premier millénaire. Des luttes entre peuplades vikings ont lieu dès le viie siècle, tandis que les populations slaves de l’est poussent en sens contraire, ainsi, aucun des futurs États baltes ne se signale vraiment dans l’histoire avant le xie siècle.

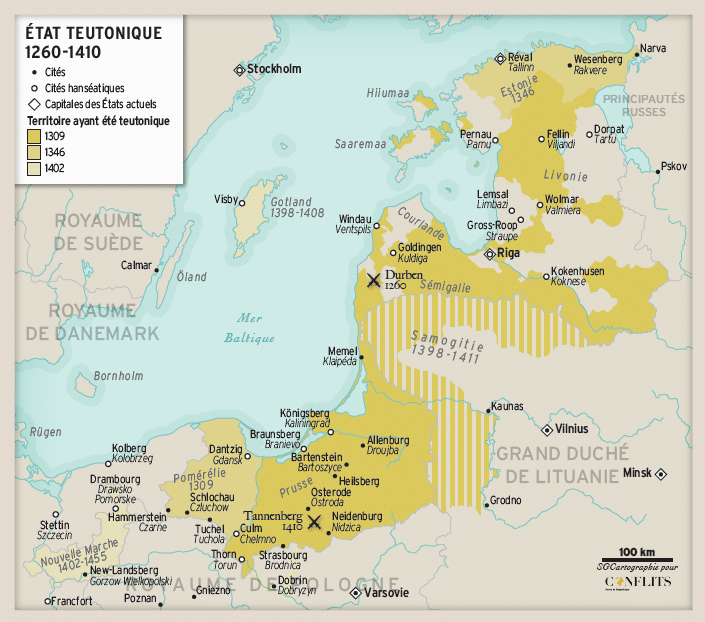

La poussée germanique

À partir du xiie siècle, un mouvement de migration se développe en provenance d’Allemagne vers les rivages méridionaux de la Baltique. En 1161, des marchands allemands fondent la Hanse, réseau commercial en Baltique et en mer du Nord. À l’époque, les régions baltes sont encadrées par la Scandinavie catholique et la Russie orthodoxe : il s’agit des dernières régions païennes du continent[1]. En 1193, le pape Célestin III lance officiellement des croisades contre ces peuples : les croisades baltes ou croisades nordiques. Plusieurs ordres combattants sont à l’œuvre : chevaliers Porte-Glaive, ordre de Livonie et chevaliers teutoniques viennent du Saint-Empire romain germanique, de Suède et du Danemark et se répandent, suivis de marchands et de colons. Ces invasions durent jusqu’au xive siècle.

Comme en Palestine, ces croisades se territorialisent rapidement. Au nord, les Porte-Glaives s’établissent à Riga en 1202 et dominent les terres qui entourent le golfe de Riga jusqu’au golfe de Finlande. Le long de la lagune de la Vistule, les chevaliers teutoniques combattent les tribus prussiennes. Ils s’établissent à Chelmno en 1230 et fondent l’État monastique des chevaliers teutoniques, qui deviendra bien plus tard le royaume de Prusse (prenant ainsi le nom d’une des tribus baltes locales). Ils prennent le contrôle de la Courlande et de la Livonie (après fusion avec les Porte-Glaives en 1237). La Prusse devient une terre de colonisation allemande.

Entre ces deux zones, le grand-duché de Lituanie trouve son indépendance. Le roi Mindaugas bat les Teutoniques à Saule (1236), mais accepte le baptême quelques années plus tard. Le grand-duché s’agrandit vers le sud-est, prenant tout d’abord la Ruthénie, puis ce qui correspond à l’actuelle Biélorussie dès la fin du xiiie siècle. Conquérant ensuite une grande partie de l’actuelle Ukraine occidentale au xive siècle, il atteint le rivage de la mer Noire (hors Crimée) au début du xve siècle. Cette grande Lituanie a trouvé un chemin entre la zone germanique et polonaise à son occident et la zone livonienne et slave à son septentrion. Voilà pourquoi la capitale, Vilnius, est située à l’intérieur des terres et non en bord de mer.

Dans les pays baltes sous domination teutonique, la société se concentre en deux classes bien distinctes : une élite urbaine (allemande) qui s’occupe de la politique, de l’armée et du commerce. Une majorité indigène, rurale ou formant les classes inférieures des villes.

Des Teutoniques à l’Union polono-lituanienne

Les Teutoniques n’ont pas perdu l’espoir de continuer leur expansion contre les païens ou les schismatiques (les Russes orthodoxes). Ils affrontent des Russes bien plus organisés qui leur résistent. Mais ces derniers font face, à partir de 1237, à l’invasion des Mongols de la Horde d’or. Les Teutoniques sont battus en 1242 par Alexandre Nevski, prince de Novgorod, allié aux Mongols. Cela fixe pour des siècles la frontière entre catholicisme et orthodoxie, donc entre les États baltes (du moins Estonie et Lettonie) et la Russie. Voici donc deux caractéristiques précoces de ces régions : l’influence allemande et la non-orthodoxie (puisque le marquant catholique évoluera avec la Réforme).

Les Teutoniques doivent, depuis le début du xive siècle, mener une guerre contre le royaume de Pologne, au sud. En 1525, un duché (laïc) de Prusse est créé. Cela provoque la scission de l’ordre de Livonie qui forme un État indépendant. Et fixe durablement la frontière entre Lituanie et Lettonie.

À lire aussi : Les minorités russes dans les pays baltes

La défaite des Teutoniques s’explique par l’alliance entre Lituaniens et Polonais. Elle débute dès 1385 avec une union personnelle. La religion prédominante est le catholicisme, même si les minorités protestantes et orthodoxes sont tolérées. Cette union est due à la montée en puissance de l’État russe moscovite. Au début du xve siècle, Ivan III prend le contrôle de Novgorod en 1478, puis d’une partie de la Ruthénie. L’Union de Pologne-Lituanie se transforme en 1569 en République des deux nations, qui connaîtra son apogée au xviie siècle avant de lentement décliner pour aboutir, à la fin du xviiie siècle, aux partages de la Pologne.

Domination suédoise

Plus au nord, les provinces baltes n’ont pas la possibilité de s’allier avec la Pologne. En 1558, la Russie envahit la Livonie. Le traité de Vilnius en 1561 décide la partition de la Livonie entre un duché de Courlande et un duché de Livonie (sous tutelle lituanienne). La partie nord devient une Livonie suédoise, à cheval sur les actuels territoires de l’Estonie et de la Lettonie. Tous ces accords s’expliquent par la pression russe, repoussée grâce aux aides extérieures : les Polonais au sud, les Suédois au nord. Les fameux barons baltes apparaissent alors récompensés de leur soutien à la Suède mais opprimant les populations indigènes dans leurs grands domaines agricoles.

La première « guerre du Nord » permet à la Suède de conquérir l’ensemble de la Livonie en 1629. Cette tutelle suédoise renforce la place du luthérianisme dans les provinces sous contrôle. Simultanément, le duché de Courlande se spécialise dans le commerce et s’enrichit, allant jusqu’à fonder des colonies (Tobago dans les Antilles en 1652). Le xviie siècle permet aux populations baltes de se développer.

Domination russe

En 1700 éclate la « Grande guerre du Nord » qui dure jusque 1721 : les Russes conquièrent l’Estlande et la Livonie suédoise mais laissent l’autonomie aux barons baltes. La Livonie polonaise est conquise en 1772, tandis que la Courlande est attribuée à la Russie en 1795 après le troisième partage de la Pologne. Les provinces baltes sont regroupées par Moscou dans un ensemble dénommé Baltikum en 1801. L’administration tsariste lance une politique de russification qui va provoquer une réaction identitaire. La noblesse germanophone est loyale au nouveau pouvoir. Alexandre Ier abolit le servage dans les provinces baltes.

Si en 1812, Napoléon tente une restauration du grand-duché de Lituanie qui ne dure qu’un an, au congrès de Vienne, le titre est attribué au tsar. En 1830, Vilnius s’insurge, suscitant une dure répression des Russes. Une nouvelle insurrection a cependant lieu à nouveau en 1863. Simultanément, le réveil national s’observe également dans les autres provinces baltes à partir de 1850, conséquence du printemps des peuples et les mouvements de recueil de la culture populaire et folklorique.

La naissance de l’empire allemand en 1871 modifie le regard des autorités russes face à la réticence lituanienne et à la germanophilie des barons baltes. Un courant panslaviste se développe en Russie pour contrer le pangermanisme. À partir de 1881, avec l’arrivée sur le trône d’Alexandre III, la russification est accentuée. Le russe devient la langue de l’administration et de la justice et les Germano-Baltes sont exclus des responsabilités. Face à l’imposition de l’alphabet cyrillique, des « passeurs de livres » importent des ouvrages depuis la Prusse.

La révolution de 1905 constitue un tournant. Les premiers partis politiques estoniens sont fondés. À Riga, troisième centre industriel de Russie, les heurts révolutionnaires sont virulents. Les troubles se poursuivent et un parti social-démocrate letton est fondé. Le tsar réprime durement les troubles, mais de premières élections à la douma d’État ont lieu. En Lituanie, un congrès demande l’autonomie. Les consciences nationales sont pleinement éveillées. Désormais, il faut saisir les circonstances de l’histoire.

De la Première Guerre mondiale à l’indépendance

En 1915, la Lituanie est envahie par les Allemands. Un conseil de Lituanie déclare l’indépendance en février 1918 sous occupation allemande et un prince allemand est proclamé roi en juillet. Cela ouvre trois guerres successives : contre les armées bolcheviques (jusqu’en août 1919), contre les volontaires russes (jusqu’en décembre 1919) puis contre la Pologne (août à novembre 1920). En juin 1919, le traité de Versailles reconnaît l’indépendance de la Lituanie. Mais les Polonais ont conquis une grande partie du pays, dont Vilnius, qu’ils conserveront jusqu’en 1939. La Lituanie se concentre sur Kaunas avec un tout petit accès à la mer. À partir de 1926, une succession de dictateurs dirigent le pays.

En Lettonie, l’armée allemande avance en Courlande en 1915. Des tirailleurs lettons obtiennent quelques succès contre les Allemands. L’effondrement du régime tsariste en 1917 suscite la confusion. Les Allemands occupent Riga en septembre. Lénine négocie un armistice en décembre. En janvier 1918, un conseil national (sans les bolcheviques) demande l’indépendance. Le traité de Brest-Litovsk en mars 1918 dispose que la Courlande et la Sémigalie soient placées sous autorité allemande, les habitants de Livonie étant invités à choisir. Mais l’empire allemand s’effondre en novembre. Une assemblée proclame l’indépendance, mais les pro-bolcheviques envahissent le pays. Une guerre d’indépendance s’engage.

Des volontaires allemands, sous les ordres de R. von der Goltz, repoussent les Russes, mais affrontent les Lettons indépendants à la bataille de Wenden en juin 1919 et reculent jusqu’à Riga. Le traité de Versailles reconnaît l’indépendance lettonne et von der Goltz doit se réfugier en Prusse. L’armée lettonne repousse ensuite les troupes russes résiduelles et obtient le traité de Riga, en août 1920, par lequel la Russie reconnaît son existence. Après une vie démocratique régulière, un coup d’État en 1934 installe un régime à la main du président Ulmanis.

En Estonie, le gouvernement provisoire russe accepte en 1917 la demande de redessiner les frontières. L’indépendance est brièvement déclarée en février 1918, avant l’occupation allemande qui dure jusqu’à novembre. La Russie bolchevique envahit alors l’Estonie, mais est repoussée. En juin 1919, les forces estoniennes battent également la Landwehr allemande. En février 1920, les Russes reconnaissent le nouveau pays par le traité de Tartu. Après une période libérale, un régime autoritaire se met en place à partir de 1934.

À la suite de ces indépendances, les frontières actuelles sont fixées.

Ainsi, les trois États baltes accèdent simultanément à l’indépendance. Leur parcours a été similaire depuis le xixe siècle : prise de conscience identitaire et réveil des peuples, maintien de la domination russe, persistance de l’influence allemande ou polonaise. La Première Guerre mondiale accélère l’évolution, permettant au gré des événements les indépendances, reconnues par le traité de Versailles. Des guerres d’indépendance durent quelques mois, à la fois contre les Allemands et contre les bolcheviques. Des républiques baltes s’installent et passent, à partir du milieu des années 1930 (Grande Dépression), à des régimes autoritaires.

De la Seconde Guerre mondiale à l’occupation soviétique

À la suite du pacte germano-soviétique d’août 1939, les trois États baltes signent un « pacte d’assistance mutuelle » avec l’URSS, qui occupe les trois pays à partir de juin 1940. En 1941, à la suite de l’opération Barbarossa, les Allemands chassent les Russes et installent un commissariat de l’Est (incluant aussi la Ruthénie). L’occupation allemande va durer jusqu’en 1945. On estime qu’entre combats, déportations, expulsions et massacres, la Lituanie perd 30 % de sa population, la Lettonie 25 % tout comme l’Estonie.

Une nouvelle occupation soviétique se met en place à l’issue et impose une russification : les Estoniens comptaient 97 % de la population en 1945 et seulement 62 % en 1989 ; les Lettons comptaient pour 90 % en 1935, 66 % en 1989. Pour le reste, des républiques socialistes soviétiques sont créées et intégrées à l’URSS. En 1946, l’Union soviétique reçoit le territoire de Königsberg, qui devient l’oblast de Kaliningrad. Les Allemands sont sommés de quitter la ville en quelques jours et le territoire est repeuplé de populations venant de toute l’URSS.

À lire aussi : Le flanc est de l’Union européenne se prépare à la guerre

Avec la perestroïka de Gorbatchev, les Baltes mettent en place une « révolution chantante » à partir de 1986. En 1988, de premières élections multipartites ont lieu en Estonie. Le 23 août 1989, une gigantesque manifestation réunit plus de 2 millions de personnes pour former une « Voie balte » entre les trois pays. Au printemps 1990, de premières élections véritablement libres ont lieu. L’indépendance de la Lituanie est proclamée dès mars 1990, suscitant un blocus russe. La Lettonie décide de son indépendance en mai 1990.

En janvier 1991, les forces rouges prennent le contrôle de bâtiments stratégiques à Vilnius et à Riga, mais les manifestants dressent des barricades et l’Armée rouge est contrainte de se retirer. En mars 1991, trois référendums sur l’indépendance sont organisés et le oui obtient près de 80 % des voix. Le coup d’État avorté à Moscou en août 1991 donne le coup de grâce. En août, l’URSS est dissoute et les trois États baltes sont officiellement indépendants.

L’indépendance

Les trois pays rejoignent l’OTAN et l’UE en 2004. En Estonie comme en Lettonie, la question des minorités russophones demeure un abcès mal résolu. La question de la mémoire est également centrale : à la suite d’une sombre histoire de transfert d’un monument aux morts de l’Armée rouge, l’Estonie est la victime d’une cyberagression d’envergure en 2007.

Le raidissement russe à partir de cette date entraîne le raidissement des pays baltes qui délaissent leur position de pont entre la Russie et l’Occident, mise en place pendant les vingt premières années de l’indépendance, pour une défiance de plus en plus hostile. L’utilisation de la force par Moscou en Géorgie ou en Ukraine pousse les trois capitales à devenir des faucons au sein de l’Alliance et de l’Union, notamment lors de la guerre d’Ukraine à partir de 2022.

La position de Kaliningrad demeure une épine dans le flanc de l’Alliance. En effet, dès 2008, les Russes installent des missiles balistiques de courte portée Iskander. Personne ne sait si des têtes nucléaires ont également été déployées. Mais d’une part Varsovie est à portée de tir, et d’autre part, cette exclave russe pose la question de son rattachement à la Russie. Le territoire n’est séparé de la Biélorussie (alliée de Moscou) que par une bande de terre de 63 km à travers les confins polono-lituaniens, le corridor de Suwalki.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie à partir de février 2022 a renouvelé l’équation stratégique. L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Alliance atlantique transforme la Baltique en un quasi-lac allié, à l’exception des fenêtres de Saint-Pétersbourg et de Kaliningrad. Cela constitue un renforcement du dispositif militaire qui ne peut que rassurer les Baltes. Mais l’arrivée de D. Trump à la présidence américaine, ses rapprochements avec la Russie et son abandon de l’Ukraine ont considérablement assombri les perspectives. Chacun se met à douter de la garantie américaine, dans le cadre de l’OTAN ou selon un lien bilatéral.

Les trois États baltes qui tenaient une position très dure parmi les Européens se trouvent pris à contrepied. Certes, l’augmentation très forte de leur budget de défense constitue un atout de poids. De même, le dispositif de présence renforcée de l’OTAN a pour objectif d’augmenter la dissuasion conventionnelle envers la Russie, que ce soit par des moyens de défense aérienne ou des groupements multinationaux (un par pays balte) dont l’un atteindra la taille d’une brigade en 2026 (Lettonie). Enfin, les Baltes sont soudainement beaucoup plus intéressés par les messages français sur l’autonomie stratégique européenne.

Malgré tout, l’inquiétude demeure : si la Russie atteint ses objectifs en Ukraine à la suite de la guerre, elle pourrait très bien se tourner vers un des pays baltes pour tester la cohésion occidentale. La ville de Narva (54 000 hab), isolée à l’est de l’Estonie, qui compte 90 % d’habitants d’origine russe, pourrait de ce point de vue constituer un objectif conséquent. À supposer que les Russes ne prennent le contrôle que de quelques km² dans la zone, quelle serait la réaction des Alliés européens ou américains ? Ne rien faire signifierait la perte totale de crédibilité de l’Alliance ou de la solidarité européenne. Mener quelques combats en veillant à ne pas « escalader » serait la réaction la plus probable, sans aller plus loin et donc en acceptant l’état de fait : à terme, la crédibilité serait également entamée et l’on peut imaginer que la Russie poursuive une stratégie de lent saucissonnage. Cette possibilité n’est peut-être pas la plus probable, mais elle hante les responsables baltes… sans qu’ils puissent apporter une réponse par eux-mêmes. Par conséquent, la situation stratégique des États baltes conditionne l’équilibre stratégique en Europe. Il est aujourd’hui profondément remis en cause.

Les pays baltes sont donc des États récents à la taille et la situation géographique inconfortable par rapport à leur voisin russe. Leur ancrage allié et européen s’explique par une histoire mouvementée, des occupations nombreuses au cours de l’histoire, notamment par les Allemands et les Russes. L’indépendance de ces pays à la conscience historique récente explique également leur inquiétude profonde face au retour de l’histoire que constitue la guerre d’Ukraine.

Ici, le bouleversement provoqué par la deuxième présidence Trump affaiblit profondément la garantie de sécurité américaine obtenue au travers de l’article 5 du traité. L’histoire doit-elle tragiquement recommencer ? Faut-il craindre une nouvelle invasion ? Comment la prévenir dans ces nouvelles conditions ? La configuration actuelle les place à nouveau face à des menaces réelles.

Telle est l’incertitude de tous les pays récemment formés, nés sur les marches d’empires disparus. Ils n’ont pas eu le temps d’asseoir la profondeur historique garantissant la pérennité à travers les vicissitudes. L’angoisse géopolitique n’est pas près de les quitter.

[1] Voir Sylvain Gouguenheim, Les Derniers païens. Les Baltes face aux chrétiens (xiiie-xve siècle), Passés / Composés, 2022.