Les populistes voient leur salut dans l’État et les droits de douane. Les libertariens veulent démembrer l’État et accorder la primauté à la personne. Deux courants a priori contradictoires qui signent pourtant des alliances politiques et électorales.

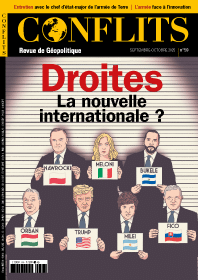

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

Analyse d’un paradoxe avec Jérôme Perrier.

Jérôme Perrier, normalien, agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’IEP de Paris, est l’auteur de deux notes parues à la Fondapol en avril 2025 sous le titre « Le détournement populiste du courant libertarien ».

L’un des phénomènes idéologiques les plus marquants de ces dernières années, et ce, dans le monde entier, est l’alliance improbable entre les idées libertariennes censées promouvoir une liberté radicale dans toutes les sphères de la vie sociale et un savant mélange de principes politiques autoritaires et populistes, sans oublier des valeurs culturelles franchement conservatrices.

Cet alliage instable se retrouve notamment chez des entrepreneurs politiques, pour ainsi dire surgis de nulle part, à l’image du président argentin Javier Milei ou encore de l’entrepreneur de la tech Elon Musk, brièvement engagé aux côtés de Donald Trump dans une double croisade : contre les dépenses du gouvernement fédéral (dans une logique anarcho-capitaliste du « toujours moins d’État »), et contre la « dictature woke » (dans une veine réactionnaire aux antipodes de toute forme de libéralisme). Le cas de Donald Trump lui-même est à vrai dire différent dans la mesure où le président américain est aussi peu un homme d’idées et de théories qu’il est un homme d’image et de médias. Qui plus est, le seul domaine où Trump ait conservé la même ligne depuis maintenant plusieurs décennies est son aversion viscérale pour le libre-échange et sa vision néo-mercantiliste de l’économie. Ce faisant, celui pour qui le mot « tariff » est le plus beau de la langue anglaise promeut une conception de l’économie rigoureusement incompatible avec les principes libertariens, fût-ce au prix des contorsions les plus extrêmes.

Le cas le plus intéressant pour qui entreprend d’étudier ce courant « libertaro-populiste » est certainement celui du président argentin Javier Milei, qui, contrairement à Trump (ou même Musk), a une idéologie extrêmement structurée, car nourrie par des lectures théoriques roboratives. En effet, cet économiste de profession, qui a longtemps enseigné à l’université, est capable de joindre à un ton incendiaire et à un vocabulaire proprement ordurier des idées parfaitement structurées, issues d’une réflexion au long cours. C’est ce que nous avons essayé de démontrer à la faveur de deux notes parues en avril 2025 à la Fondapol.

Comprendre la mutation idéologique

Pour mieux comprendre une mutation idéologique de si grande ampleur et les paradoxes que pose cette alliance contre-nature de l’eau libertarienne et du feu populiste, il est nécessaire d’en esquisser la genèse, avant de démontrer en quoi cet oxymore idéologique viole quelques-uns des principes cardinaux du libéralisme, dont pourtant certains se réclament toujours, par le biais de son avatar le plus radical, l’anarcho-capitalisme.

C’est il y a une douzaine d’années, précisément en 2013, qu’après avoir dévoré un article de l’économiste américain Murray N. Rothbard (1926-1995) Javier Milei connaît ce qu’il convient d’appeler une véritable révélation. Le texte en question, issu d’un chapitre du volumineux traité théorique d’économie intitulé Man, Economy and State et paru en 1962, vise à réhabiliter les monopoles (dès lors qu’ils ne sont pas publics), contrevenant ainsi à un principe qui a toujours fait la quasi-unanimité des économistes, y compris chez les plus libéraux. À la suite de cette subite illumination, Javier Milei se plonge à corps perdu dans la vaste littérature libertarienne venue des États-Unis, et le jeune converti décide alors de se consacrer avec zèle à la propagation des lumières anarcho-capitalistes contre l’obscurantisme statophile qui désormais lui semble dominer scandaleusement le champ académique, et plus largement le débat politique. Bien décidé à prêcher la bonne parole par tous les moyens à sa disposition, l’universitaire troque sa toge pour le micro, n’hésitant pas à intervenir dans tous les médias (notamment à la radio et à la télévision), avec une frénésie et une violence verbale fort éloignées de la bienséance académique, à laquelle il s’était largement plié jusque-là.

Les idées libertariennes auxquelles Javier Milei s’est converti au milieu de la décennie 2010 ont des racines idéologiques lointaines que l’on peut faire remonter jusque dans l’Europe du xixe siècle, y compris – aussi curieux que cela puisse paraître vu d’aujourd’hui – en France. En effet, Murray Rothbard, à qui Milei doit sa conversion, était un fervent admirateur de « l’école française du laissez-faire » et de certaines de ses grandes figures, comme Frédéric Bastiat (1801-1850). Ce dont témoigne abondamment son dernier livre, paru en 1995, l’année de sa mort : An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Reste que les idées libertariennes ou anarcho-capitalistes (les deux termes peuvent être pris comme synonymes) constituent d’abord et avant tout un produit d’importation états-unien.

C’est en effet à partir des années 1960 que cette nébuleuse idéologique s’est développée aux États-Unis. Plus que d’un mouvement parfaitement structuré et obéissant à une ligne doctrinale fixe, il convient plutôt de parler d’une galaxie, au sein de laquelle plusieurs courants de pensée peuvent être distingués. Sa frange la plus modérée est un avatar du classical liberalism, et compte des figures bien connues, comme les deux prix Nobel d’économie Friedrich Hayek (1974) et Milton Friedman (1976). L’un et l’autre ont enseigné dans la prestigieuse faculté d’économie de l’université de Chicago et ont toujours été favorables à un État modeste, plus ou moins ramené à ses fonctions régaliennes. C’est pourquoi ces libéraux peuvent être rapprochés du courant minarchiste, qui a trouvé une assise philosophique dans le célèbre ouvrage de Robert Nozick, Anarchie, État et utopie paru en 1974, et un fondement économique dans l’œuvre de l’économiste autrichien Ludwig von Mises. Cet ancien maître d’Hayek, réfugié en 1940 aux États-Unis, n’a jamais pu accéder à un poste académique éminent, mais a néanmoins joué un rôle décisif dans l’essor outre-Atlantique du courant libertarien, à travers notamment ses disciples les plus extrémistes, à commencer par Rothbard qui, tout en radicalisant les positions de son mentor, ne manquera jamais une occasion de lui rendre hommage. Rothbard va en effet s’avérer être l’acteur-clé du glissement des idées libérales vers un anarcho-capitalisme pur et dur, c’est-à-dire de la revendication d’un État minimal à l’utopie capitaliste d’un monde sans État. Avant de jouer un rôle tout aussi décisif, après la décennie 1970, dans l’alliance stratégique de ce courant libertarien avec la droite la plus conservatrice.

En effet, après le conflit vietnamien, qui a vu les anarcho-capitalistes américains passionnément anti-interventionnistes se rapprocher de l’extrême gauche radicale et libertaire, la décennie suivante va marquer un moment crucial dans l’histoire du courant libertarien avec l’émergence d’une alliance tout à fait improbable avec la Old Right, la droite religieuse, farouchement conservatrice. Le maître à penser de ce virage à 180 degrés n’est autre que Rothbard lui-même, qui baptisera cette nouvelle stratégie : « fusionnisme ». Autrement dit, l’amalgame théoriquement plus qu’audacieux entre ceux que l’on appellera désormais les « paléo-libertariens » et les « paléo-conservateurs » issus de la droite. Une droite chrétienne réactionnaire sur le plan culturel (et de plus en plus focalisée sur la question de l’avortement), isolationniste en politique étrangère (selon une puissante tradition américaine, particulièrement vivace au sein du Parti républicain), et partisane d’un démantèlement de l’État-providence, pour le plus grand profit des plus aisés, naturellement séduits par un discours antifiscal radical. Cette droite que Rothbard qualifie lui-même de « populiste » manifeste par ailleurs ouvertement sa volonté de remettre en cause tout l’arsenal anti-ségrégationniste et anti-discriminatoire mis en place durant les années 1960, à l’apogée de la lutte pour les droits civiques.

La fusion improbable

L’auteur de Man, Economy and State n’est évidemment pas le seul acteur de cette alliance de la carpe et du lapin, mais il en est incontestablement la figure dominante et surtout le grand théoricien. Il présente en effet une double casquette, qui n’est pas si fréquente dans le champ intellectuel américain. Il est d’abord un théoricien de l’économie, même s’il est toujours resté une figure marginale du monde académique, faisant une bonne partie de sa carrière au Brooklyn Polytechnic Institute de l’université de New York avant de la terminer comme professeur à l’université du Nevada à Las Vegas. Mais il est aussi un intellectuel engagé et un redoutable tacticien politique, qui finira par occuper une place tout à fait centrale dans la structuration du militantisme anarcho-capitaliste, né au départ d’une radicalisation des thèses de l’école autrichienne d’économie. Dans son combat contre l’hydre étatique (car telle restera bien, tout au long de sa vie, son étoile polaire), Rothbard s’inspire aussi bien de Gramsci que de Lénine, manifestant une volonté assumée de conquérir les masses, et plus précisément, les classes moyennes blanches susceptibles d’être ralliées à un discours manichéen faisant des hommes de l’État le bouc émissaire idéal sur lequel faire porter la responsabilité de tous les maux de l’Amérique. Sur cette quête du bouc émissaire, il n’hésite d’ailleurs pas non plus à s’inspirer de la stratégie de conquête du pouvoir du Parti national-socialiste dans l’Allemagne des années 1930.

Pour qui relit aujourd’hui les innombrables textes de Rothbard qui s’échelonnent de la fin des années 1970 à sa mort en 1995, il est tout à fait frappant de constater à quel point une bonne partie du programme des populistes, comme Javier Milei (et même Trump) y est pour ainsi dire annoncé, parfois à la virgule près. On y trouve par exemple déjà la dénonciation de ce qu’ils appellent le nouveau credo écologiste, même si le réchauffement climatique n’est encore qu’un thème parmi d’autres de la rhétorique antiréglementaire développée par les libertariens à propos des questions environnementales. On y trouve aussi une condamnation sans appel des multiples impératifs sanitaires, la dénonciation récurrente des campagnes anti-tabac dans les années 1980-1990 utilisant exactement les mêmes ressorts que celle des vaccins à l’heure du Covid. On y trouve enfin la guerre contre le wokisme, même si, bien évidemment, le terme n’existait pas il y a trente ou quarante ans. Reste que la rhétorique est rigoureusement la même, Rothbard et ses amis dénonçant à l’envi le prurit législatif destiné à promouvoir le multiculturalisme tout en luttant contre ce que les populistes de droite jugent être de prétendues discriminations (raciales et sexuelles) destinées à alimenter l’insatiable appétit réglementaire et coercitif du Léviathan étatique. D’ailleurs, tout comme aujourd’hui, la volonté de démanteler cette législation antidiscriminatoire s’abrite derrière le paravent de la liberté d’expression, dénonçant une forme d’ordre moral à l’envers qui entend culpabiliser et incriminer les tenants des valeurs conservatrices traditionnelles au nom d’une idéologie à laquelle il ne manque plus que le vocable de woke.

« L’anti-fiscalisme ne suffit pas à élaborer une politique »

La brève genèse de cette dérive idéologique que nous venons d’esquisser laisse pendante la question de savoir si ces libertaro-populistes ont encore quelque chose à voir avec le libéralisme, ou si au contraire l’alliance de circonstance avec la droite conservatrice ne s’est pas faite au prix du reniement de quelques-uns des principes revendiqués depuis plus de deux siècles par les différents courants de la très riche et très diverse pensée libérale. Pour répondre à cette interrogation, il convient d’abord – aussi difficile que cela puisse paraître – de donner une définition, si ce n’est du libéralisme lui-même (d’aucuns doutent que la chose même existe), tout au moins du champ conceptuel à l’intérieur duquel il est cohérent de se revendiquer de cette école de pensée. Un moyen d’y parvenir consiste dès lors à tenter de définir une sorte d’idéal type du noyau philosophique libéral, tel qu’on peut le trouver, pour ainsi dire à l’état pur, chez des auteurs aussi canoniques que le Britannique John Stuart Mill ou le Français Benjamin Constant. Ce dernier, par exemple, entendait défendre la « liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique », ce qui est peut-être la formule la plus concise que l’on puisse trouver pour approcher une sorte d’essence du libéralisme. Suivant cette logique, un logiciel libéral cohérent devrait en effet être à la fois politique, économique et culturel, et viser à la défense des droits individuels face à toute espèce de domination. Que cette dernière soit politique (un despotisme libéral est une pure contradiction), culturelle (le libéralisme est incompatible avec toute forme de monopole idéologique ou religieux), ou encore économique (le Big Business peut être parfaitement liberticide lorsqu’il élimine toute forme de concurrence).

Revenir aux principes libéraux

Une fois établi ce principe cardinal selon lequel tout libéralisme cohérent vise à garantir les droits individuels face à toutes les menaces de domination, il est assez facile de démontrer que les libertariens (a fortiori lorsqu’ils s’allient avec la droite populiste) se sont reniés en trahissant allègrement quelques-uns des principes fondamentaux du libéralisme. Il suffira de prendre quelques exemples.

Peut-on d’un côté revendiquer une liberté d’expression totale et de l’autre engager un combat contre la liberté académique en interdisant toute recherche censée incarner l’idéologie woke, au point de prétendre interdire l’usage même de certains termes ? Peut-on dans le même temps contester l’obligation vaccinale ou l’idée même de confinement sanitaire au nom de la propriété absolue qu’a l’individu sur son propre corps (donc sur sa santé), et vouloir interdire par ailleurs l’avortement ? Peut-on entendre prohiber toute forme de monopole public au nom de la liberté d’entreprendre, et juger dans le même temps que ces mêmes monopoles ne posent aucun problème dès lors qu’ils sont le fait d’entités privées ? Peut-on rejeter toute forme de contrainte étatique au nom de la souveraineté absolue de l’individu, et approuver d’un même mouvement une politique migratoire qui remet en cause la liberté de circulation, que la tradition libérale identifie pourtant comme un droit fondamental depuis plus de deux siècles ? Peut-on enfin défendre la liberté de conscience et réclamer le droit à une liberté d’expression absolue, et parallèlement condamner le mariage entre personnes de même sexe sans autre justification que la condamnation de l’homosexualité par des religions révélées qui prétendent au monopole de la vérité et au droit de dicter à chacun la manière dont il convient de vivre ?

On pourrait ainsi multiplier les exemples à l’infini tant il est évident que l’alliance libertaro-populiste est une coalition de circonstance destinée à taire certaines contradictions au nom d’une stratégie opportuniste et cynique. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’un des sujets majeurs de désaccords entre Elon Musk (libertarien par intermittence) et Donald Trump (populiste de bout en bout) a été la politique commerciale néo-mercantiliste de ce dernier. En fait, cette question n’est que l’arbre qui cache la forêt, tant sont nombreux les cas de contradictions flagrantes entre une logique libertarienne et une logique populiste, parfaitement antithétiques. C’est bien pourquoi la rupture entre le magnat de l’immobilier devenu président et le milliardaire de la tech lancé dans une croisade anti-étatique et anti-woke dépasse largement la dimension anecdotique dans laquelle nombre de médias l’ont jusqu’ici inscrite pour délivrer une leçon politique qui transcende le cas américain. Cette rupture annoncée est la preuve irréfutable que la synthèse libertaro-populiste est inévitablement vouée à l’échec dans la mesure où la physique politique a ses lois, que l’on ne peut violer durablement. Car, si l’oxymore est une figure de style bien connue des traités de rhétorique, il ne saurait en aucun cas être érigé en principe de gouvernement.

1 https://www.fondapol.org/etude/le-detournement-populiste-du-courant-libertarien/

2 Nous nous permettons de renvoyer ici au premier volume de notre note : « Le détournement populiste du courant libertarien. (1) Des origines de l’anarcho-capitalisme au populisme de droite », p. 52-56.