Étienne-Alexandre Beauregard est essayiste, analyste de la vie et des combats politiques au Québec, ainsi que du mouvement conservateur.

Entretien réalisé par Paul Godefrood.

Article Paru dans la Revue Conflits n°51

Vous venez de publier Le retour des Bleus. Les racines intellectuelles du nationalisme québécois. Le titre interpelle. Car si la pensée politique et l’héritage de l’abbé Groulx et de Maurice Duplessis occupent une place importante, l’essai semble surtout s’attacher à décortiquer la nature du libéralisme progressiste et ses incidences sur la vie collective et individuelle des Québécois. Lord Durham, Pierre Elliott Trudeau, la revue Cité Libre, Charles Taylor, Jocelyn Maclure, Joanne Marcotte ou encore Adrien Pouliot, qui ont tous incarné une version différente de ce libéralisme, sont abondamment cités. Est-ce le symbole d’un nationalisme québécois qui s’est historiquement construit en miroir de ses adversaires ?

La thèse du Retour des Bleus est que le nationalisme québécois relève d’un conservatisme philosophique, car il vise avant tout à assurer la pérennité d’une identité minoritaire en Amérique du Nord, dont l’avenir est incertain. Ainsi, la conquête anglaise de 1760 et l’intention affichée ensuite par lord Durham d’assimiler ce qu’il décrit comme une « société vieillie et retardataire dans un monde neuf et progressif » ne sont pas étrangères à la conception que le combat québécois a de lui-même. C’est justement le rapport Durham, commandé par Londres à la suite de l’échec de la révolte des patriotes contre la Couronne britannique en 1837-1838, qui donne à François-Xavier Garneau, premier historien national des Canadiens français, l’impulsion d’écrire l’histoire de son peuple, et de l’inciter à « fonder sa politique sur sa propre conservation, la seule base d’une politique recevable par un peuple ». Ce n’est que du moment que les Québécois sentiront que leur identité est menacée sur le continent qu’ils chercheront à la protéger, ce qui explique le caractère réactif que vous percevez à juste titre, et qui n’a rien de déshonorant à mon sens. J’ajouterais que c’est le cas du conservatisme occidental partout où il se manifeste, et Roger Scruton le décrit si justement comme une « hésitation dans la modernité ». Ce n’est que dans le régime du changement permanent, alors que le spectre de la disparition pèse sur la tradition et les coutumes, qu’il devient nécessaire de penser politiquement leur défense. C’est d’ailleurs pourquoi l’ouvrage fondateur du conservatisme, les Réflexions sur la Révolution en France d’Edmund Burke, constitue lui-même une réaction à une idéologie progressiste, en l’occurrence celle de la Révolution, et qu’il se définit largement contre elle.

Dans cet essai, vous développez la thèse d’une tension irréductible qui perdure depuis près de deux siècles au Québec et qui structure l’histoire politique de ce pays entre un libéralisme progressiste – les Rouges – qui considère l’identité historique de cette nation comme un carcan qui entrave l’expression de la liberté individuelle et empêche l’accession à une forme de majorité collective, et un nationalisme conservateur – les Bleus – qui croit au contraire que la permanence et la transmission de l’identité commune sont des conditions essentielles au développement humain. Entre la logique de la désidentification et le souci de l’enracinement, qui a le vent en poupe aujourd’hui au Québec ?

La tension que je décris entre les Rouges et les Bleus, entre la normalisation moderniste et la fidélité conservatrice, est sans doute la manifestation politique d’une lutte qui se joue dans le cœur de chaque Québécois. Le romancier français Louis Hémon la décrivait mieux que quiconque dans Maria Chapdelaine en 1913. La paysanne éponyme doit choisir entre deux prétendants, un ouvrier aventureux qui souhaite quitter le pays pour les États-Unis et un paysan fidèle à la terre. Entre la rupture qu’offre le rêve nord-américain et la continuité du destin québécois, Maria opte pour la seconde, et c’est le choix que font encore la majorité des Québécois aujourd’hui. Particulièrement depuis 2018, avec l’élection de la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault, le nationalisme est revenu à l’avant-plan politiquement et apparaît plus que jamais comme un prérequis pour aspirer gouverner le Québec. À l’image de la rivalité entre Somewheres et Anywheres que décrivait David Goodhart dans Les deux clans, il existe un bloc cosmopolite, généralement métropolitain, qui rejette le cadre national et souhaite s’en émanciper ; mais il demeure minoritaire quoique influent. Le triste sort du Parti libéral, confiné politiquement sur l’île de Montréal et sous la barre des 10 % chez les électeurs francophones, atteste de l’impopularité actuelle des formations politiques qui rejettent le nationalisme.

À la lecture, l’État semble être l’objet central du conflit historique entre Bleus et Rouges. Mais pour Pierre Manent, la politique moderne repose sur l’équilibre entre un État impartial et des représentants partiaux. Elle fonctionne normalement quand l’État neutre est coiffé d’un gouvernement représentatif de l’opinion majoritaire qui dure le temps où elle le demeure. En somme, l’État ne peut avoir d’opinion propre, mais il se doit d’adopter successivement les opinions de ceux qui alternent en son sommet. Or, il semblerait que les nationalistes tentent de politiser sa base pour en faire le garant et le promoteur de la continuité historique du Québec quand les libéraux veulent dépolitiser son sommet et le confier à une expertocratie. Les nationalistes ne font-ils pas une erreur en voulant confier à l’État une mission qui doit être celle des élus, à savoir œuvrer pour que les Québécois continuent à être maîtres chez eux ?

Dans la mesure où l’État constitue un outil foncièrement politique et politisé, je crois illusoire de penser qu’il puisse être absolument neutre, puisqu’il est au contraire héritier des choix plus ou moins pérennes effectués par les élus. Particulièrement dans le domaine identitaire, l’État-nation s’adapte inévitablement à la nation dont il est l’expression, comme l’ont d’ailleurs dénoncé de nombreux penseurs multiculturalistes qui y voient (à tort) une forme d’exclusion. Si les « grandes nations » qui sont assurées de leur avenir peuvent se permettre de croire à cette illusion, les « petites nations », pour reprendre les mots de Kundera, ne sont que trop conscientes que la persistance d’une culture nécessite des choix délibérés. Au Québec, par exemple, la Charte de la langue française garantit que le français demeure l’unique langue officielle de l’État, et la loi sur la laïcité de l’État proscrit le port de signes religieux pour certains agents de l’État. Dans les deux cas, il s’agit de choix collectifs qui incarnent une certaine manière de vivre en Amérique du Nord, qui n’est partagée ni par le Canada anglais ni par les États-Unis. En ce sens, il n’y a rien de scandaleux ni d’anormal à ce que la puissance publique prenne parti pour une identité culturelle et cherche à y intégrer les immigrants qui rejoignent la nation, c’est même ce qui se produit dans la totalité des États-nations du monde. Plus généralement, l’État fait toujours, implicitement ou explicitement, la promotion d’une vision du bien. Plutôt que de chercher à l’en empêcher, ce qui est impossible, il s’agit plutôt de s’assurer que cette vision soit conforme aux volontés du peuple, ce qui n’exclut pas qu’elle puisse changer dans le temps.

Les Bleus sont aujourd’hui divisés sur la manière d’être maîtres chez eux. La CAQ assume un nationalisme tranquille qui, tout en œuvrant à la défense de la langue française et du mode de vie québécois, s’accommode de l’État fédéral et de l’appartenance au Canada. Le Parti québécois (PQ) entend encore rassembler le camp du oui pour guider le pays vers l’indépendance et la souveraineté, malgré les divergences profondes de ceux qui le composent. Quelle voie est selon vous la plus sûre ?

Vous avez raison de présenter la rivalité entre le nationalisme de la CAQ et l’indépendantisme du PQ comme une querelle interne au courant bleu que je décris et défends dans l’ouvrage. Sur la question identitaire, ces deux formations politiques s’entendent sur l’essentiel : la langue française doit être mieux protégée, la laïcité défendue, et le Québec doit être maître de son immigration. C’est cependant sur la question constitutionnelle qu’elles divergent : ce projet requiert-il l’indépendance pleine et entière du Québec, ou peut-il être réalisé au sein du Canada? Ce clivage existe depuis longtemps au sein du nationalisme québécois et influe également sur la coalition politique que ces deux lignes distinctes cherchent à bâtir. Au PQ, il s’agit de rassembler tous ceux qui souhaitent l’indépendance du Québec, qu’ils adhèrent ou non aux fondamentaux du courant bleu décrits plus haut. Cette posture devient moins confortable lorsqu’il est question des souverainistes de Québec solidaire, équivalent québécois de La France insoumise, qui rejettent les positions nationalistes sur la laïcité et l’immigration. À l’inverse, la CAQ a fait le pari d’ouvrir ses portes à tous les Bleus, qu’ils soient souverainistes ou fédéralistes. C’est la ligne qui lui a permis de prendre le pouvoir pour la première fois de l’histoire en 2018 et d’occuper le pouvoir jusqu’à aujourd’hui. Dans la mesure où les deux tiers des Québécois sont nationalistes, contre un tiers d’indépendantistes, cette coalition s’est avérée gagnante dans les dernières années. Elle dépend aussi du fait que la question identitaire a primé sur la question proprement constitutionnelle depuis le milieu des années 2000. Cela dit, cette synthèse aurait été impossible lors des référendums de 1980 et 1995, au plus fort de la polarisation entre fédéralistes et souverainistes.

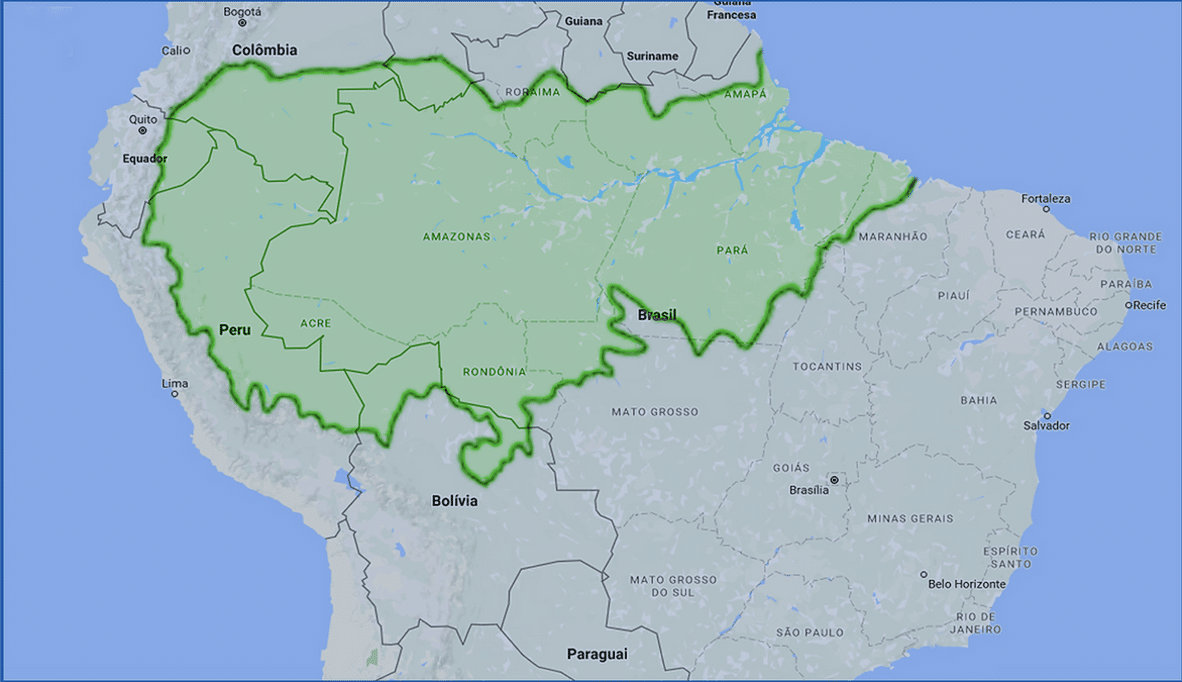

Cette question ne peut être abordée sans resituer le Québec dans son existence géographique. L’Amérique du Nord est devenue le terrain de jeu privilégié de la grande bataille culturelle de notre temps. La révolution culturelle woke qui désagrège une partie des États-Unis ainsi que le Canada est-elle en train de faire de l’État fédéral un contre-modèle qui peut aider la cause nationaliste ou, au contraire, le populisme décomplexé qui lui répond constitue-t-il un repoussoir encore plus grand pour une rhétorique de l’enracinement ?

Le débat sur le wokisme au Québec prend une tournure particulière en raison des origines anglo-saxonnes de cette idéologie, du moins dans son incarnation contemporaine. Le Canada anglais en a donc été imprégné plus violemment que le Québec, que certains instincts républicains hérités de la France, couplés à la conscience d’être lui-même minoritaire sur le continent, prémunissent contre une rhétorique qui souhaiterait le décrire comme oppresseur et suprémaciste. La filiation que je dresse dans le camp rouge entre progressisme et antinationalisme s’est d’ailleurs spontanément validée par le fait que les militants woke s’en sont pris au Québec pour son modèle distinct, qualifié « d’Alabama du Nord » par un professeur de l’université d’Ottawa, et perçoivent généralement le Québec comme une « société vieillie et retardataire dans un monde neuf et progressif », à la manière de Durham à deux siècles de distance. Ainsi, le courant nationaliste est spontanément devenu le principal pourfendeur du wokisme au Québec, ce qui renforce la polarité entre Rouges progressistes et Bleus conservateurs.

Inversement, le trumpisme n’a trouvé au Québec aucun équivalent propre, surtout pas chez les partis nationalistes de gouvernement qui demeurent pragmatiques et modérés. C’est d’ailleurs une réussite de notre classe politique institutionnelle, particulièrement dans le camp nationaliste, que d’avoir osé aborder des enjeux jadis tabous, comme les signes religieux et l’immigration, plutôt que d’ériger un cordon sanitaire autour d’eux ou de regarder de haut les citoyens qui s’en préoccupent. Je suis persuadé que les excès les plus chaotiques du populisme auraient été évités si cela avait été le cas ailleurs. Peut-être est-ce dû au fait que le Québec, en raison de sa situation particulière, est contraint, donc habitué, à débattre d’identité nationale, à la différence de nombreuses nations occidentales où le débat était verrouillé par les partis institutionnels, ce qui a favorisé la montée d’alternatives plus radicales.