La Marine nationale exerce un rôle essentiel dans la lutte contre les trafics de drogue et les réseaux. Opérant sur l’ensemble du territoire maritime national, elle est un levier de lutte contre les trafiquants pour assurer la protection du territoire.

Jean Hausermann, vice-amiral (2S)

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

16 mars 2025. L’information tombe dans les agences de presse : « Plus de six tonnes de cocaïne interceptées par la marine française sur un navire de pêche dans le golfe de Guinée. La valeur marchande de la cargaison de drogue est estimée à près de 371 millions d’euros. »

On a l’impression qu’il n’est pas de semaine sans l’annonce d’une importante saisie de drogue en mer. Aucun des océans ne semble préservé du trafic de stupéfiants, dit « narcotrafic ». Pire encore, les prises, toujours plus importantes, paraissent être l’indice d’un phénomène devenu hors de contrôle. Le rapport du Sénat intitulé « Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic », rédigé par les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Michel Bison, traite en profondeur de la problématique croissante du narcotrafic, notamment de la cocaïne et du cannabis, qui soulève des enjeux sociaux, économiques et sécuritaires de grande envergure, pour lesquels des actions efficaces et ciblées sont devenues urgentes. Ce document a pour objectif de proposer des solutions pour réduire l’impact du trafic de drogue qui touche toutes les régions françaises, notamment les départements d’outre-mer, mais aussi d’analyser l’organisation et les moyens de l’État pour contrer le narcotrafic. Dans ce panorama, la Marine nationale tient une place importante et originale.

Une lutte mondiale

Présente sur toutes les mers du globe, la Marine nationale se trouve naturellement en première ligne de cette lutte planétaire contre les narcotrafiquants. Elle est parfaitement placée pour intercepter le flux de stupéfiants entre les zones de production et les pays où ils sont consommés.

Les principaux pays producteurs de drogues varient selon les substances. Par exemple, la région du Rif au Maroc est connue pour la production de cannabis, tandis que l’Amérique latine, notamment la Colombie, le Pérou et la Bolivie, est un foyer majeur pour la cocaïne. L’Afghanistan reste le plus grand producteur d’opium au monde, utilisé pour fabriquer de l’héroïne. L’avenir dira si l’interdiction de la culture du pavot par les talibans se traduira en une baisse significative du trafic des opiacés.

Les trafiquants doivent donc acheminer leurs produits du producteur au consommateur. Les moyens de transport sont multiples, mais à l’instar du commerce légalement autorisé, les plus grandes quantités sont sans doute transportées par la mer. Certes, les lignes aériennes permettent aussi d’acheminer les marchandises illicites par les bagages ou les passagers eux-mêmes utilisant la technique des « mules », mais les volumes sont faibles au regard des tonnes de stupéfiants interceptées en mer. À titre d’exemple, en 2024, 80 % des saisies de cocaïne ont été faites sur des acheminements maritimes (interceptions en mer ou dans les ports).

À lire aussi : Logistique du narcotrafic : les chemins de la drogue, des ports aux consommateurs

Les pays consommateurs sont bien connus. Il s’agit principalement des États-Unis et de l’Europe, mais aussi tous ceux dont le niveau de vie de la population permet l’achat de drogues. Ainsi, les riches monarchies pétrolières du Moyen-Orient sont également devenues la cible des trafiquants. Plus encore, la baisse des prix de certaines substances permet d’élargir le spectre des clients potentiels. De nouveaux marchés s’ouvrent, en particulier ceux qui sont des lieux de transit. C’est en particulier le cas en Afrique de l’Ouest pour la cocaïne et en Afrique de l’Est pour l’héroïne.

Dangers sur les outre-mer

La France est un point de transit majeur pour les drogues, en raison de sa position géographique, de ses frontières maritimes et de ses territoires d’outre-mer, notamment la Guyane et les Antilles, qui sont des points de passage importants pour la cocaïne provenant d’Amérique du Sud. Les routes maritimes des Caraïbes, de l’Atlantique et du golfe de Guinée sont des zones de grande activité pour les narcotrafiquants. La première permet de desservir l’Amérique du Nord et l’Europe. Les dernières, principalement l’Afrique et l’Europe. La route maritime de l’héroïne, la Smack Track, part d’Iran et du Pakistan pour desservir l’Afrique de l’Est, zone de rebond vers les consommateurs du reste du monde.

Dans ces zones de passage, l’ampleur du trafic de drogue a des répercussions directes sur la sécurité publique. Les violences liées aux règlements de comptes entre trafiquants, l’émergence de réseaux criminels puissants et la prolifération des armes et des drogues entraînent des dégradations sociales considérables. En outre, la corruption dans certaines zones facilite le développement de ces réseaux, rendant encore plus difficile la lutte contre le narcotrafic.

La Marine nationale et les administrations qui opèrent en mer jouent ainsi un rôle clé dans la lutte contre le narcotrafic, car elles déploient des moyens aériens et maritimes le long des routes maritimes du narcotrafic protégeant à la fois la métropole, mais aussi nos territoires et départements d’outre-mer.

L’une des missions principales de la Marine nationale dans la lutte contre le narcotrafic est la surveillance des routes maritimes empruntées par les narcotrafiquants. En raison de la grande quantité de drogues qui transitent ainsi, notamment la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud, la surveillance maritime est essentielle pour détecter les cargaisons suspectes. Cette surveillance se fait principalement par l’intermédiaire des patrouilles maritimes des navires de guerre et des aéronefs de la Marine. Ces moyens permettent d’identifier des navires suspects, qu’ils soient des cargos, des navires de pêche, des embarcations rapides, dites « Go Fast », ou des voiliers. Depuis quelques années, on observe l’utilisation de semi-submersibles, plus difficiles à détecter, mais plus lents que les vecteurs traditionnels. La Marine nationale dispose d’un arsenal varié pour mener à bien ses missions de lutte contre le narcotrafic. Parmi ces moyens figurent des frégates, aptes à opérer en haute mer, et des patrouilleurs adaptés aux environnements plus côtiers. Tous ces bâtiments sont équipés de systèmes de détection avancés. Les moyens aériens, tels que les hélicoptères embarqués Panther ou Dauphin et les avions de surveillance maritime Falcon 50, jouent également un rôle clé dans l’interception des drogues. Ces appareils permettent de localiser les navires suspectés de transporter de la drogue, et d’agir avant que les cargaisons n’atteignent les côtes.

L’efficacité de ces recherches est amplifiée par les échanges de renseignement qui permettent de focaliser les moyens de surveillance de la Marine sur les zones d’intérêt. La coopération avec les services de renseignement, en particulier la DNRED (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières) et l’OFAST (office antistupéfiants). Cet office est en charge de l’animation du plan national de lutte contre les stupéfiants impliquant tous ses acteurs (gendarmerie, douanes, police et Marine nationale). Ce rôle est crucial, car la mise en œuvre de ce plan nécessite une coordination étroite et continue, associée à des échanges de renseignements permanents.

En mer, la France a mis en place un dispositif de coordination original, nommé Action de l’État en mer (AEM). C’est une organisation administrative et opérationnelle qui confie à une autorité unique la coordination des missions des administrations disposant de moyens d’intervention en mer. Cette autorité, le préfet maritime pour chaque façade métropolitaine, ou le délégué du gouvernement pour l’AEM (DDG AEM) outre-mer, veille plus spécialement à la coordination de la lutte contre toutes les activités illicites. L’autorité judiciaire n’est pas en reste, en créant, en 2004, huit juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en métropole et à Fort-de-France. Elles sont composées de magistrats expérimentés dans la lutte contre la criminalité organisée et d’assistants spécialisés (douane, impôts…). Les JIRS ont avec la Marine nationale des liens particuliers destinés à donner une suite judiciaire aux interceptions qu’elle pratique en mer. Les trafiquants sont appréhendés et jugés grâce aux preuves collectées par les marins au cours de leurs interventions. Des enquêtes peuvent de ce fait être diligentées pour retrouver leurs complices à terre et démanteler les réseaux criminels, en métropole et outre-mer.

Agir en France et à l’international

Ce qui est vrai au niveau national l’est tout autant au niveau international, où la coopération est aussi le gage d’une efficacité accrue. Financé par la Commission européenne, le MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics) est une entité de renseignement et d’entraide opérationnelle dédiée à la lutte contre le narcotrafic. Basé à Lisbonne, le MAOC-N fédère neuf pays : Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni. Représentés par des officiers de liaison, ils partagent le renseignement, soutenu par des équipes d’analystes, et mutualisent ainsi les moyens d’intervention. De nombreuses saisies récentes ont pour origine un renseignement échangé au sein du MAOC-N et transmis à l’administration ou la marine la mieux placée pour réaliser l’interception.

Dans la mer des Caraïbes, la collaboration avec la JIATF-S (Joint InterAgency Task Force-South), basée en Floride, est structurante. La France y tient toute sa place de nation caribéenne. Cette approche multilatérale n’exclut pas les relations bilatérales avec des pays comme la République dominicaine, la Colombie ou le Panama, pour partager des renseignements et coordonner les opérations. Dans l’océan Indien, la COI, Commission de l’océan Indien, joue un rôle un peu comparable dans la sécurité maritime grâce au programme MASE (Maritime Security Programme), financé principalement par l’Union européenne. Ce programme vise à renforcer la coordination entre les pays de la région pour lutter contre le trafic de drogue et d’autres activités illicites. La Marine nationale participe également aux missions de la coalition internationale menée par les Américains au sein de la CTF150 (Combined task Force 150) et qui regroupe 15 pays.

Alors qu’en Atlantique le trafic est principalement celui de la cocaïne et du cannabis, en océan Indien, il est celui de l’héroïne et de la méthamphétamine. Cette dernière est une drogue de synthèse particulièrement addictive produite en Asie du Sud-Est dans le Triangle d’Or. Ce trafic est le fait de boutres traditionnels naviguant vers les côtes est-africaines, ou le canal du Mozambique. Ils sont la cible des bâtiments de la Marine nationale qui opèrent depuis les bases françaises de Djibouti, d’Abu Dhabi et de La Réunion.

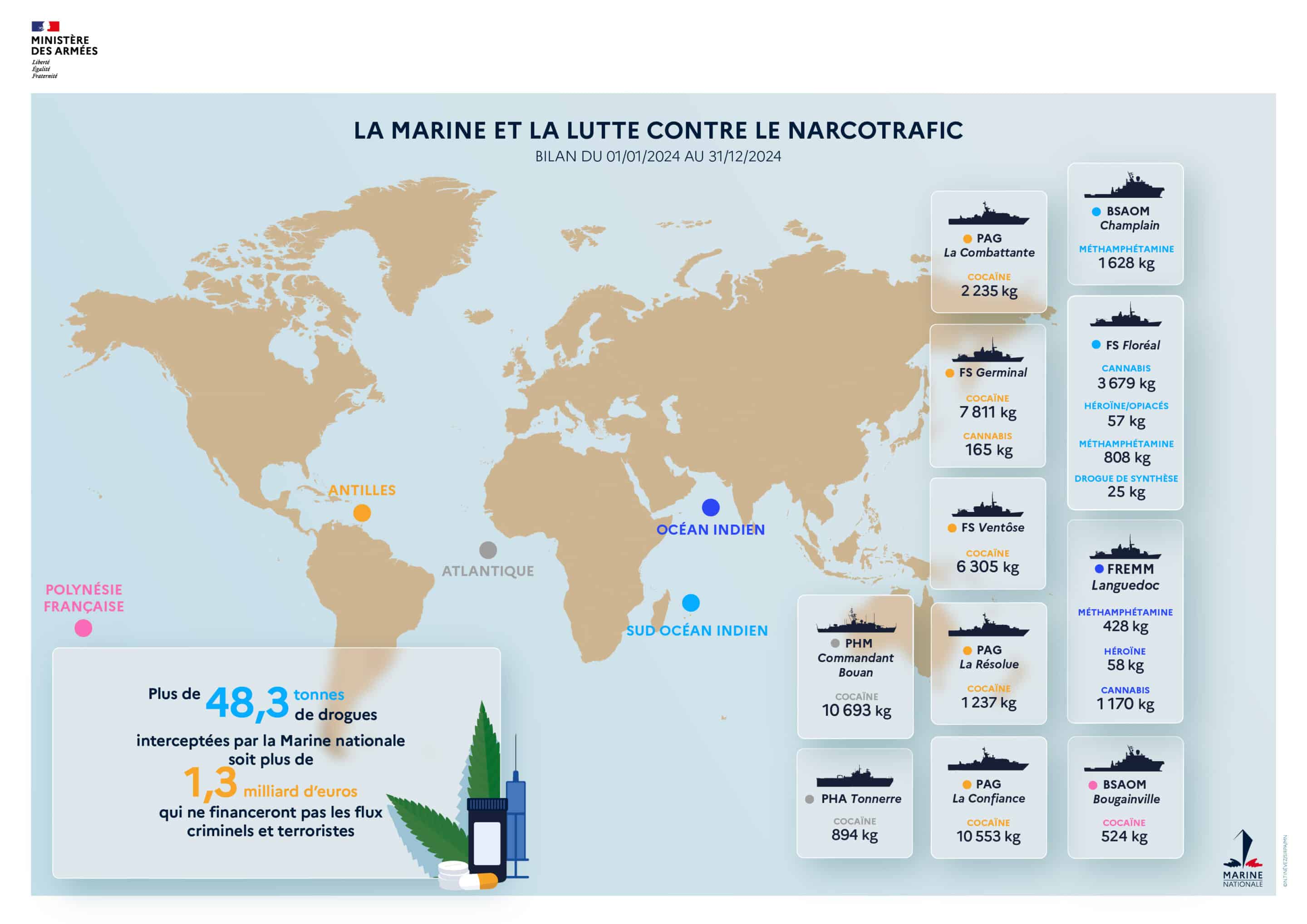

À la suite de cette description, quel est le bilan que nous pouvons dresser des saisies de la Marine nationale ? En 2024, elle a intercepté 48,3 tonnes de drogue, contre 33 tonnes l’année précédente. Il s’agit en majorité de cocaïne, du fait de l’augmentation des flux autant que du renforcement des contrôles. Ce bilan est celui des saisies remises à la justice ou aux forces de police françaises. À cela s’ajoute la drogue qui a été détruite directement par la Marine sur ordre des autorités judiciaires. C’est ainsi 20 tonnes de cocaïne supplémentaires qui ont été soustraites aux trafiquants. Sur les 53,5 tonnes de cocaïne saisies par la justice française en 2024, la contribution de la Marine nationale s’élève à 20,3 tonnes, sans compter celle détruite. L’apport des bâtiments de haute mer est déterminant, car les vecteurs du trafic transocéaniques, souvent plus grands que les vecteurs côtiers, transportent par conséquent des quantités généralement plus importantes. Certaines prises opérées en haute mer ont ainsi pu atteindre la dizaine de tonnes de stupéfiants interceptés.

À lire aussi : La France face à l’escalade du narcotrafic : entre violence et réformes

Malgré ces succès notables dans la lutte contre le narcotrafic, plusieurs défis demeurent. Tout d’abord, la superficie des zones maritimes à surveiller est immense, et les narcotrafiquants recourent à des techniques toujours plus sophistiquées pour échapper aux contrôles. L’augmentation des moyens aériens et navals, le renforcement de la coopération internationale, l’amélioration des technologies de surveillance et le partage plus complet du renseignement entre administrations sont des axes essentiels à suivre pour augmenter l’efficacité de la lutte. Les deux derniers axes constituent les effets de levier les plus significatifs pour vaincre le fléau du narcotrafic à moindre coût. Sans un renseignement de qualité, ce combat s’apparente souvent à « la patrouille épuisante d’une mer vide ».

Le narcotrafic n’est pas seulement un problème de sécurité et de santé publique, c’est aussi une menace pour la stabilité sociale et économique de plusieurs territoires. Les actions menées en mer par la Marine nationale et les autres acteurs de l’AEM, dont principalement les douanes garde-côtes, permettent, non seulement d’interdire l’arrivée de la drogue en France, mais d’agir au plus près des sources de production. Elles protègent ainsi nos populations ultramarines et les acteurs portuaires des méfaits de la criminalité organisée qui se développent nécessairement dans le sillage du trafic de drogue (homicides, corruption, trafic d’armes, blanchiment d’argent sale…). De cette manière, la France peut contribuer à briser le cercle vicieux du trafic de stupéfiants et offrir une réponse plus efficace à ce défi mondial.