La question lancinante de l’« Europe puissance » mérite d’être à nouveau posée. En effet, l’écart semble n’avoir jamais été aussi important entre le potentiel de puissance de l’Union européenne et son absence de poids et d’influence sur la scène internationale. Est-ce une simple question de réforme des institutions ? Ou ce refus de la puissance réside-t-il au cœur de la philosophie du projet d’intégration européen ?

Évaluer l’Union européenne à l’aune de la puissance est une entreprise délicate parce qu’elle n’est pas un État, lequel demeure l’acteur central du jeu géopolitique, et parce qu’elle s’est fondée sur le refus de la puissance.

Une nouvelle forme de puissance ?

La notion de « puissance civile » inventée par François Duchêne dans les années 1970 voulait désigner la capacité d’influence par la coopération d’États qui choisissaient la voie de l’intégration par le commerce et qui abandonnaient les capacités militaires et de défense aux deux super-Grands. L’attractivité d’un modèle et l’autorité morale plutôt que le rapport de forces et la recherche de la domination. La vision kantienne de la paix perpétuelle contre celle de la recherche de l’équilibre westphalien (Hobbes, Morgenthau, Aron), en quelque sorte.

Avant la vulgarisation de la théorie du soft power, les penseurs néo-idéalistes avaient peu à peu imposé au processus d’intégration européen une vision appuyée sur trois types d’arguments : la nécessité d’analyses quantitatives pour transformer la discipline des relations internationales en véritable science avec ses lois et ses hypothèses, d’où le rôle prééminent du droit ; l’importance d’une approche behavioriste qui met l’accent sur les études de comportement avec la sociologie des organisations ou la psychologie ; l’essor des organisations non gouvernementales, et des firmes internationales, d’où l’érosion des structures d’autorité traditionnelles, l’inéluctabilité de l’abaissement des frontières, la progressive désuétude de l’État et la remise en cause de la puissance (Éric Le Moulec).

L’Union européenne alimenta l’idée que la fin de la guerre froide avait sonné le glas du paradigme de la puissance, que le nouvel ordre mondial était situé dans l’au-delà de la souveraineté et de l’intérêt national (Bertrand Badie). L’Union développa ainsi son modèle, primat de l’économique sur le politique, de la société civile sur les dirigeants et du transnational sur l’interétatique. La remise en cause du concept de puissance s’inscrivait dans un universalisme refusant l’expression d’intérêts et d’enracinement stratégiques. Pourtant, même dans cette perspective idéaliste et face à la realpolitik, il reste nécessaire pour l’Union de tenter de cumuler les facteurs de puissance pour compter dans le système international.

Puissance ou richesse ?

De prime abord, l’Union européenne semble détenir un grand nombre des attributs contemporains de la puissance, laquelle, selon Raymond Aron, se définit comme sa capacité à imposer sa volonté aux autres unités. En effet, avec son poids, la simple force d’inertie qu’elle représente, elle constitue une entité potentiellement capable d’influencer nombre d’évolutions aux échelles régionales et mondiales. Surtout sa capacité de produire de la puissance vient de ce qu’elle est un instrument adapté aux nouvelles conditions d’interdépendance économique provoquée par la mondialisation.

Avec ses 510 millions d’habitants, l’Union européenne possède la troisième population mondiale derrière l’Inde et la Chine mais devant les ÉtatsUnis. Sa population importante figure parmi les plus qualifiées et plus les diplômées de la planète. Mais elle est en voie de sur-vieillissement et, pour certains pays, de dépopulation. L’aménagement des territoires des États-membres d’une Union de 4 millions de km2 est remarquable : le taux de densité d’infrastructures par habitant est plus élevé que la moyenne des pays développés. Il existe un fort maillage en réseaux de villes comme en réseaux autoroutiers et ferroviaires dont les projections sont pensées à l’échelle de la grande Europe, le réseau transeuropéen de transport étant irrigué par de grands projets transfrontaliers et de lignes à grande vitesse ainsi que par la définition de corridors de fret qui dessinent une Union européenne de l’interopérabilité. Le réseau européen de ses universités et grandes écoles est l’un des plus denses du monde mais l’effort d’innovation se ralentit faute d’une véritable relance des budgets de recherche-développement désespérément sous le plafond des 2 % du PIB européen alors qu’il lui faudrait atteindre les 3,5 %. Enfin, les sociétés européennes jouissent d’une stabilité héritée de leur longue histoire qui a favorisé la solidité des institutions, de l’administration ou du système éducatif et l’éclosion d’un modèle social, le plus avancé du monde.

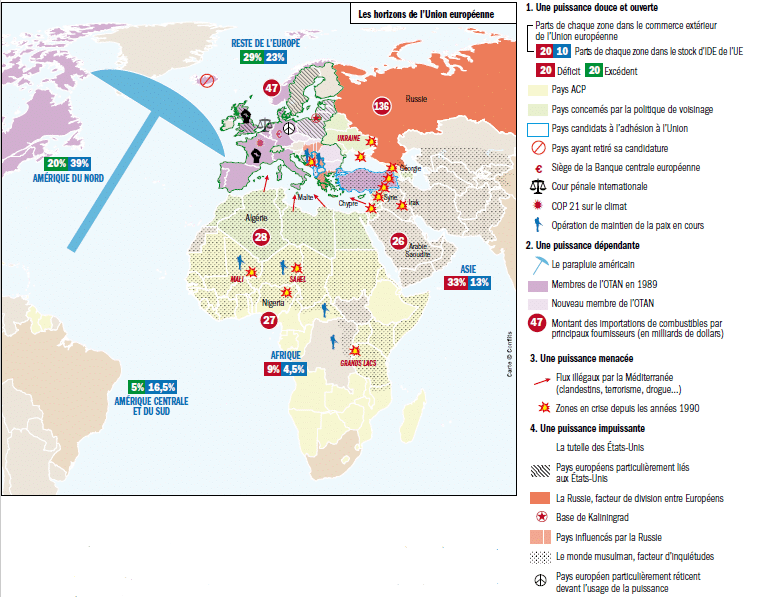

Ceci facilite le développement économique de son marché domestique composé de 28 pays, dont quatre États depuis longtemps dans le « top 10 » des économies les plus puissantes du monde (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie), d’autant plus que son marché intérieur dit unique est actuellement le plus intégré régionalement de la planète. L’Union est donc l’une des toutes premières puissances économiques. En sacrifiant un moment aux statistiques, on constate que, mesurée en termes de production de biens et de services, l’économie de ses États-membres dépasse celle des ÉtatsUnis et représente 23 % du PIB mondial, mais avec un moindre PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat à 27 340 euros contre 41 280 pour les ÉtatsUnis (selon Eurostat). Première puissance commerciale, l’Union européenne voit les échanges extracommunautaires de ses États-membres représenter plus de 15 % du volume total des exportations mondiales en 2014 et 25 % des exportations de services. Cette capacité commerciale est d’autant plus à relever qu’environ deux tiers du volume total des échanges des pays membres de l’Union sont réalisés au sein du marché intérieur. Elle reste le premier investisseur mondial et la première destination des investissements directs à l’étranger. Elle représente la moitié de l’aide mondiale au développement.

La question est de savoir ce que l’Union européenne fait en termes de puissance de cette capacité de ses États-membres à produire et consommer de la richesse, d’autant que son territoire, riche en productions agricoles, s’est appauvri en ressources minières et énergétiques ce qui la place en situation de dépendance vis-àvis des pays fournisseurs et vis-à-vis des routes stratégiques.

Le poids des politiques communes

À l’échelle internationale, ce qui pourrait apparaître comme sa plus grande force réside dans le fait que l’orientation de son projet correspond exactement aux objectifs de la mondialisation. L’Union européenne œuvre pour le multilatéralisme, l’ouverture généralisée des marchés, la liberté des échanges, l’interdépendance des réseaux de communication et de transport, la globalisation des enjeux stratégiques comme l’environnement, le terrorisme ou les nouvelles formes de la criminalité… En un mot, elle pousse à ce qu’une gouvernance mondiale puisse s’exercer sur tous les grands sujets à partir de la dynamique régionale, la sienne ayant conduit à l’intégration la plus poussée de ses membres.

C’est ainsi que l’impact de ses politiques communes est considérable à l’échelle mondiale du simple fait du poids de son marché. La politique commerciale par exemple figure parmi les plus importantes mises en place par la Communauté européenne pour l’ouverture des marchés et l’élimination des barrières aux échanges. Elle constitue historiquement le premier domaine dans lequel l’Europe s’est manifestée sur la scène internationale dans le cadre du GATT à l’occasion du Kennedy Round (1964-1967). La politique commerciale est incontestablement le domaine dans lequel l’action internationale de l’Union est la plus visible en raison du poids de ses échanges. La conduite de cette politique par la Commission européenne s’articule principalement autour de la négociation d’accords commerciaux multilatéraux et régionaux, mais aussi par la mobilisation d’instruments de défense du marché intérieur et d’accès aux marchés de pays tiers. La CEE, puis l’Union européenne, ont pris part à tous les cycles de négociations multilatérales qui se sont succédé depuis 1957 : Dillon Round (1960-1962), Kennedy Round (1964-1967), Tokyo Round (1973-1979), Uruguay Round (1986-1994) et Cycle de Doha (2001-2020 ?).

On peut, de même, évoquer la politique la plus intégrée de l’Union, celle de la concurrence qui, s’inspirant du droit antitrust des États-Unis, s’est adaptée à l’économie globalisée. La coopération entre autorités de concurrence n’a cessé de se développer tant au niveau bilatéral – la coopération entre la Commission européenne et les autorités américaines par exemple – que multilatéral. Le lancement en 2001 de l’International Competition Network (ICN) rassemblant plus de 90 autorités de concurrence dans le monde fut révélateur de cette tendance à l’omniprésence du rapport entre politique de concurrence et mondialisation. Celle de l’Union fut un outil de régulation des marchés travaillant à la convergence des politiques et des droits nationaux. La mesure de la politique de concurrence de l’Union se fait donc à l’aune de la mondialisation puisqu’elle a eu pour effet l’ouverture à la concurrence de secteurs économiques entiers tels que les grandes industries de réseaux (télécommunications, transports, énergie) et une restructuration de ces secteurs en fonction des conditions de la mondialisation des marchés de réseaux.

De même, à l’exemple des États-Unis, la Commission s’est mise à établir des sanctions à l’échelle internationale. En matière d’ententes et d’abus de position dominante, les sanctions sont d’un montant très élevé, comme par exemple en novembre 2010 la condamnation de onze transporteurs de fret aérien à verser un montant de 799 millions d’euros ; en décembre 2010 l’amende de 648 millions d’euros contre un cartel de cinq fabricants de panneaux LCD ; en 2001 celle de 850 millions d’euros réclamés à huit laboratoires pharmaceutiques pour des ententes sur les prix… La dimension globalisée de cette politique répressive de l’UE se traduit par le montant des amendes : 539,6 millions d’euros sur la période 1990-1994, 9 761,2 millions sur la période 2005-2009, 2 408 millions en 2010. Chaque année, des dizaines d’en

tentes internationales révélées à la Commission sont sanctionnées parfois avec des montants proches du milliard d’euros comme en février 2011 avec la condamnation de quatre grands groupes de construction d’ascenseurs à verser plus de 990 millions d’euros d’amendes.

En matière d’abus de position dominante, deux affaires récentes ont marqué la politique de concurrence de l’Union : la condamnation de deux entreprises américaines, Microsoft en mars 2004 à hauteur de 497 millions d’euros plus une astreinte d’un montant total de 899 millions d’euros pour inexécution de l’injonction de la Commission, et Google Company, première entreprise mondiale des moteurs de recherche qui risque des amendes allant jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial (plus ou moins 6 milliards d’euros) ainsi que des actions « correctives » visant à imposer un changement du modèle d’organisation de la firme, par exemple la séparation de l’activité de moteur de recherche des autres services commerciaux.

À l’instar des États-Unis, l’Union européenne a adopté une approche de plus en plus juridique de la concurrence pour s’octroyer la possibilité d’atteindre et de réformer les aides d’État. La politique de concurrence a surtout été essentielle à l’orientation vers l’ouverture internationale du marché intérieur. Alors que le cycle de Doha se révèle être un échec du multilatéralisme américain et européen et que Bruxelles est contrainte d’établir des accords sectoriels et bilatéraux avec les pays et systèmes régionaux émergents, en quoi l’Union s’est-elle servie de cette tentative de régulation internationale du commerce et de la concurrence pour asseoir une stratégie de puissance ?

La puissance par la norme

Au cœur de l’opportunité stratégique d’une politique de puissance de l’UE à partir de ces exemples, se trouve le rôle de la norme dans l’architecture de la mondialisation.

Puissance essentiellement juridique, l’Union a vocation à influencer le droit des structures internationales par la généralisation de son propre corpus normatif à l’échelle globale. C’est le mythe rêvé par les élites européennes de la « puisance par la norme », de la fine pointe du soft power (Joseph Nye) dont l’Union serait l’incarnation idéalisée. Pourquoi idéalisée ? Parce qu’ayant choisi l’idéal de paix perpétuelle contre l’équilibre réaliste de la force, l’Union privilégie la prédominance de la conscience morale garantie par un ordre juridique mondial et par l’autorité de la norme censée remplacer les rapports de force par les rapports de droit. Fruit de la modernité tardive, Bruxelles veut fonder son influence sur un système légaliste, la négociation en vue de la réciprocité, les programmes d’aide au développement, la promotion de l’éducation, le droit international, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit. Si, en interne, le processus d’intégration règle les rapports entre Bruxelles et les États-membres, à l’extérieur, l’Union européenne doit se servir d’une stratégie normative et d’une diplomatie préventive dont les outils sont les négociations multilatérales et la politique étrangère et de sécurité commune.

Son rôle de puissance normative et productrice de normes dans les relations internationales (Zaki Laïdi) lui permettrait ainsi d’être un pôle d’influence dans la mondialisation par la régulation et la gouvernance. L’hyper-régulation de son marché intérieur lui donnerait cette capacité par la projection de son modèle à l’échelle globale au sein de toutes les instances internationales principalement lors de négociations commerciales à l’Organisation mondiale du commerce, chez les pays en développement grâce à la convention de Cotonou (issue des accords de Lomé), en ce qui concerne l’aide humanitaire avec son Bureau humanitaire de la Communauté européenne (ECHO), avec le protocole de Kyoto et ses suites dans le cadre d’une diplomatie environnementale tous azimuts…

Tzvetan Todorov vient compléter les notions de puissance civile de soft power et de puissance normative par l’idée d’une « puissance tranquille », pacifiste de nature, refusant l’usage de la force et n’ayant pour autre éthique que ses principes universels et procéduraux au contenu polysémique : État de droit, droits de l’homme, démocratie, progressisme sociétal, mais aussi ouverture généralisée des frontières, liberté du commerce, décloisonnement et désintermédiation dans le cadre de la mondialisation. La potentielle puissance normative est-elle au rendez-vous ? L’Union a-t-elle dégagé un surcroît de puissance, un soft power par le droit ? L’Union a-telle aménagé, voire bouleversé par son influence l’ordre économique international issu du système américain d’après-guerre (Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, etc.) ?

Une géographie quasi-continentale

Trois niveaux d’articulations géopolitiques règlent les rapports internes et externes de l’Union avec son environnement géographique et en font une puissance potentielle pouvant peser sur les multiples mondes en deçà ou au-delà de ses milliers de kilomètres de frontières extérieures.

En interne, l’espace de coopération baltique et le Conseil nordique ont consolidé une Europe scandinave en lien fermé avec le territoire continental, mais il existe également depuis les récents élargissements, un chevauchement non stabilisé des multiples Europe(s) centrales et médianes soit occidentales (groupe de Weimar), soit balkaniques, soit orientales (groupe de Visegrad).

résu

À l’inverse, l’Europe méridionale joue alternativement un rôle d’interface Nord/Sud avec l’espace méditerranéen (occidental/oriental), de couloir de flux (hydrocarbures, migrations) et d’espace stratégique du transit Est-Ouest.

Entre le dispositif géopolitique interne et externe enfin, on observe que le territoire de l’Union recèle un grand nombre d’espaces carrefours économiques ou civilisationnels comme la dorsale européenne dénommée par des géographes poètes « pieuvre rouge » ou « banane bleue », la Mitteleuropa, les détroits du Bosphore. Il faut aussi tenir compte de l’importance de la mer et des possessions ultramarines de certains de ses membres comme la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne, relayés par le sous-groupe des régions ultramarines au sein du Comité des régions.

Ces interactions existent également dans le cadre des rencontres d’États : le Conseil de l’Europe où l’Union représente 59 % des 47 pays et 64 % des 800 millions d’habitants (ce qui indique bien que l’Union n’est pas toute l’Europe) ; l’OTAN à l’échelle euro-américaine dont le siège est à Bruxelles ; l’OCDE qui siège à Paris ; la Banque européenne pour la reconstruction et le développement installée à Londres ; sans oublier le rêve géopolitique manqué de l’Union pour la Méditerranée (UPM) pour le Maghreb et le Machrek…

Au sein des dispositifs attachés aux frontières extérieures, les articulations entre l’Union européenne et le continent se font à l’échelle des Balkans occidentaux (Serbie, Albanie, Macédoine, Monténégro, Bosnie, Kosovo) et de l’Europe orientale dans le cadre du partenariat oriental (Ukraine, Moldavie, Biélorussie et Caucase méridional). Ici comme en Méditerranée, l’Union a développé une politique de voisinage ; elle repose sur la recherche réaliste de pôles de stabilité proches et sur le lancement des accords d’association au service d’une vision atlantiste et idéaliste, surtout avec le voisinage oriental.

Enfin, l’Union tente depuis une vingtaine d’années d’être le fédérateur externe des dynamiques régionales dans le monde en cultivant des relations privilégiées avec le Marché commun d’Amérique du Sud (Mercosur), l’Accord de libre-échange d’Amérique du Nord (Alena), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, l’Union économique et monétaire ouest-africaine et l’Union africaine.

Face à cette multiplicité d’accords qui pourrait permettre à l’UE d’agir tous azimuts, quels sont les objectifs stratégiques clairs que l’UE s’est fixés ? Sa gestion des crises sur le territoire européen (ex-Yougoslavie, Kosovo, Ukraine…) s’est-elle différenciée de la doxa atlantiste où la décision, en dernier ressort, relève d’une puissance extra-européenne ?

L’impossibilité ontologique d’être une puissance

L’architecture complexe et baroque de l’Union européenne – Commission, Conseil de l’UE, Parlement et Conseil européens, Cour de Justice, parmi d’autres institutions, mais aussi Banque centrale européenne, une quarantaine d’agences, de multiples groupes d’experts… – les procédures lourdes, la gouvernance européenne, le lobbying organisé et celui non contrôlé, toute cette bureaucratie constitue un défi pour une prise de décision virile et stratégique ; car celle-ci réclame identification, unité et incarnation du décideur, souplesse et simplicité des procédures et surtout rapidité de mise en œuvre.

Institutionnellement, l’Union est devenue schizophrénique avec le traité de Lisbonne qui a achevé l’intégration généralisée des systèmes nationaux tout en conférant le statut plein d’institution au Conseil européen des chefs d’État et/ou de gouvernement qui a pris, ipso facto, la tête politique de l’Union au détriment de la Commission. Le Conseil européen se caractérise par la domination des quatre grands, France, Allemagne, Grande-Bretagne et Italie, contributeurs nets, sur la plupart des autres pays, surtout nouveaux membres, bénéficiaires nets. Avec la multiplicité et la divergence voire la contradiction des intérêts nationaux des Étatsmembres, l’apparition dans l’article J du traité de Maastricht de l’affirmation selon laquelle « il est institué une politique étrangère et de sécurité commune » n’a pu qu’engendrer de la confusion : la récente crise ukrainienne et celle dite « des migrants » ne sont que les ultimes avatars de cette cacophonie après la division de 2003 lors de l’invasion de l’Irak par les États-Unis.

Le refus et le déni de la puissance revendiqués par l’Union pourraient être résumés de façon caricaturale par le choix du premier Haut représentant pour les Affaires étrangères, Javier Solana, ancien secrétaire général de l’OTAN, et de son successeur, Catherine Ashton, ancienne militante pour le désarmement nucléaire. Le refus, c’est la volonté de n’être qu’une puissance civile planifiant des opérations humanitaires et abandonnant à l’OTAN, c’est-à-dire aux États-Unis, les stratégies et les opérations proprement militaires. Le déni, c’est l’éloignement du réel géopolitique et géostratégique qui conçoit le rapport entre puissances selon le principe si vis pacem para bellum. Ainsi construire un instrument militaire en prévision d’un usage de la force relève aux yeux des dirigeants de Bruxelles d’une « obsession préhistorique » (Jean-Baptiste Vouilloux) ; ils lui préfèrent l’esquive stratégique, surtout en temps de crise économique qui fait de la défense la principale variable d’ajustement budgétaire. Aucune réforme n’est possible pour changer ce cours puisque ce rejet de la puissance relève des gènes mêmes de la « construction européenne » laquelle a encouragé la démilitarisation des sociétés européennes dans les esprits et par les budgets.

Ontologiquement, l’Union européenne ne pense pas sa sécurité de façon autonome mais dans le cadre de l’« ordre stratégique américain » (Maxime Lefebvre) tel qu’il est inscrit dans les traités européens pour lesquels l’OTAN reste le fondement de la défense collective des États européens et l’instance de sa mise en œuvre (art. 42-7 TFUE). L’Union va jusqu’à ignorer le rôle des forces nucléaires française et britannique alors que l’Alliance atlantique elle-même a reconnu leur importance. Le cadre de la stratégie de sécurité a été adopté par elle en 2003 sous le titre emblématique Une Europe sûre dans un monde meilleur ; il est actuellement en cours de réévaluation par l’équipe de Federica Mogherini, Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. Ce texte est tout à fait révélateur de l’appréhension par Bruxelles des défis mondiaux et des moyens proposés pour y répondre. L’analyse de l’environnement mondial et l’énoncé des menaces de la part de l’Union en 2003 sont un « décalque » de la stratégie américaine de sécurité de 2002 (Maxime Lefebvre). L’Union y théorise la contradiction fondamentale de la recherche d’un ordre global fondé sur le multilatéralisme (objectif stratégique) avec l’exclusivisme d’une « relation transatlantique irremplaçable. En agissant ensemble, l’Union européenne et les États-Unis peuvent constituer une formidable force au service du bien dans le monde ».

L’Union s’est dotée d’une stratégie européenne de sécurité appuyée sur une Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) devenue Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) . Ses missions militaires en cours sont l’EUTM-Mali mission de formation, l’EUTM-Somalie, mission de formation, l’EUNAVFOR Méditerranée, l’opération Atalante contre la piraterie au large de la Somalie, l’EUFOR Althea, maintien de la paix en Bosnie, l’EUNAM RCA remplaçant l’EUFOR RCA, maintien de la paix en République centrafricaine…

Cette politique ressort de la vision idéaliste, non de la défense territoriale ou stratégique. Elle relève d’une simple gestion de crise qui se place sous la tutelle de la sécurité collective organisée par la charte de l’ONU (chapitres VI et VII). Dans la vingtaine d’opérations menées sous chapeau de l’Union, les institutions européennes n’ont eu aucune capacité à planifier des opérations militaires proprement dites qui ressortaient plutôt des moyens des nations cadres (généralement la France, la Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Allemagne) et des moyens de l’OTAN. L’Europe de la défense s’interdit le recours à la force, elle n’est pas directement compétente en matière de défense territoriale et, en matière de projection, reste sur des missions de basse intensité. Les missions de guerre restent du ressort américain, « puissance européenne de plein exercice, alors que l’Union européenne ne l’est pas » (Pierre Buhler).

Dépendante du choix atlantiste et sans autonomie stratégique, l’Union européenne assume le fait d’être restée ce qu’elle était devenue pendant la guerre froide, un objet et non un sujet géopolitique. Tout cela l’empêche de peser sur l’agenda international d’un monde devenu polycentrique. Son refus de l’identité l’empêche de plus d’être une puissance d’attraction. Dépassée par les nouveaux défis internationaux, elle ne peut s’engager, selon ses principes fondateurs, à disposer des moyens de la puissance coercitive, le hard power ; ce faisant, c’est la crédibilité de tout l’ensemble de son système économique, monétaire et commercial fondé sur la stabilité de son système d’intégration, qui pourrait être à terme menacée.