De point de départ de l’exportation de l’héroïne vers les États-Unis et le Canada sous la férule de la French Connection des années 1930 aux années 1980, la cité phocéenne s’est transformée en un point nodal de l’arrivée du cannabis en provenance d’Afrique du Nord et de la cocaïne d’Amérique du Sud, destinés à inonder le marché européen.

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

Le port de Marseille Fos, qui s’étend sur plus de 10 000 hectares, occupe une position stratégique dans la mondialisation du trafic de stupéfiants. Les profits générés par l’expansion inédite de cette activité criminelle ont provoqué une guerre acharnée entre des groupes rivaux, une réorganisation de la gestion des trafics et un changement dans les modes opératoires. Une cartellisation du trafic de drogue et une explosion de la violence tous azimuts en ont résulté, évoquant un phénomène de « mexicanisation » de Marseille, que les autorités françaises ont de plus en plus de mal à juguler.

La matrice

Marseille est devenue la porte de la drogue en raison de la funeste décision du gouverneur général de l’Indochine et futur président de la République, Paul Doumer, d’institutionnaliser, en 1898, un monopole d’État sur l’opium. Après la Première Guerre mondiale, la France a continué à exporter de l’opium indochinois semi-raffiné vers les fumeries d’opium de Marseille.

À partir des années 1930, en liaison avec des réseaux criminels corses installés en Indochine, le milieu corso-marseillais représenté par Paul Carbone prospère en acheminant l’opium jusqu’aux laboratoires clandestins de Marseille pour transformer la morphine-base en héroïne. Avec son acolyte, le gangster François Spirito, il crée la première filière d’exportation de l’héroïne en Amérique du Nord : la French Connection est née[1]. Sous le régime de Vichy, les deux hommes, alliés au député Simon Sabiani, collaborent activement avec la Gestapo. Le commerce de l’opium dans la péninsule indochinoise continue. À partir de 1943, le gangster sicilo-américain Lucky Luciano, envoyé à Naples par les services de renseignement américains pour préparer le débarquement américain en Sicile, s’allie avec le milieu corso-marseillais, fortifiant ainsi la filière. Pendant la guerre d’Indochine (1946-1954), l’opium continue d’affluer vers le port de Marseille. Les frères corses Antoine et Mémé Guérini bénéficient de la complicité de la CIA et des compromissions de certains représentants de la classe politique française[2]. Ils s’assurent, en contrepartie, que les dockers communistes de la CGT ne bloquent pas le port de Marseille concernant l’arrivée des marchandises dans le cadre du Plan Marshall, le départ de troupes et d’armes françaises vers l’Indochine, tandis qu’arrivent par bateaux entiers des milliers de cercueils de soldats français tués sur ce théâtre de guerre. Lorsque le président Nixon décide en 1969 de mettre un terme aux ravages de l’héroïne sur la jeunesse américaine, les autorités françaises accepteront de porter un coup décisif au trafic.

Une inversion des flux de la drogue

À partir des années 1980, les drogues prêtes à être consommées affluent vers le port de Marseille. Le haschisch est acheminé à partir du nord du Maroc, via l’Espagne, vers Marseille, Naples et les Pays-Bas. De la marijuana arrive d’Albanie. Puis, à l’instar du reste de l’Hexagone, Marseille va connaître une explosion de la demande de cocaïne. Le journaliste Guillaume Perrier évoque désormais un « tsunami de poudre » et la possibilité que l’Europe devienne le premier marché mondial de la cocaïne. Sur les 4,5 millions de consommateurs européens, 600 000 se trouvent en France.

Les trafiquants multiplient les points d’arrivée de la cocaïne dans les grands ports européens : Rotterdam, Anvers, Le Havre et Marseille, dont le port accueille plus d’un million de containers par an. Les trafiquants utilisent les porte-containers à l’insu des équipages, avec la complicité des agents portuaires pour récupérer la marchandise. Il s’avère complexe pour les 200 douaniers du port de Marseille, dotés de scanners mobiles, de contrôler plus d’une quinzaine de conteneurs par jour. En jetant par-dessus bord les ballots de cocaïne ou en les attachant à la coque du navire, les trafiquants parviennent aussi à livrer leur marchandise. Les trafiquants utilisent également la voie routière, la cocaïne arrivant des Pays-Bas ou d’Espagne. La voie aérienne n’est pas oubliée.

À lire aussi : Podcast ; Marseille, capitale des data center

L’héroïne est réapparue à partir de 2012. Récupérée aux Pays-Bas, elle était revendue dans l’ouest et le sud de la France, par le biais d’un réseau albanais, démantelé depuis. Selon l’ancien procureur de la République de Marseille, Brice Robin, des saisies d’héroïne importée des Balkans via la Suisse ont eu lieu dans les quartiers nord en 2019.

Malgré quelques saisies de cachets d’ecstasy enregistrées dans les Bouches-du-Rhône, les trafiquants marseillais semblent peu intéressés par les drogues de synthèse, les routes passant plutôt par le nord et l’est de la France.

Peur sur la ville

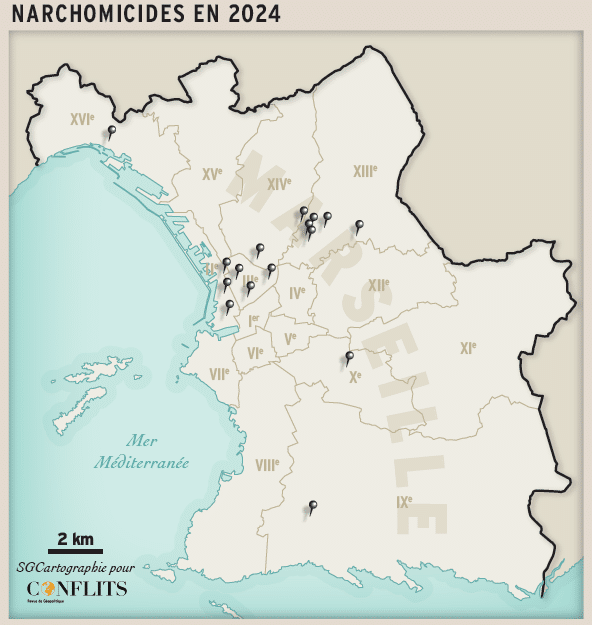

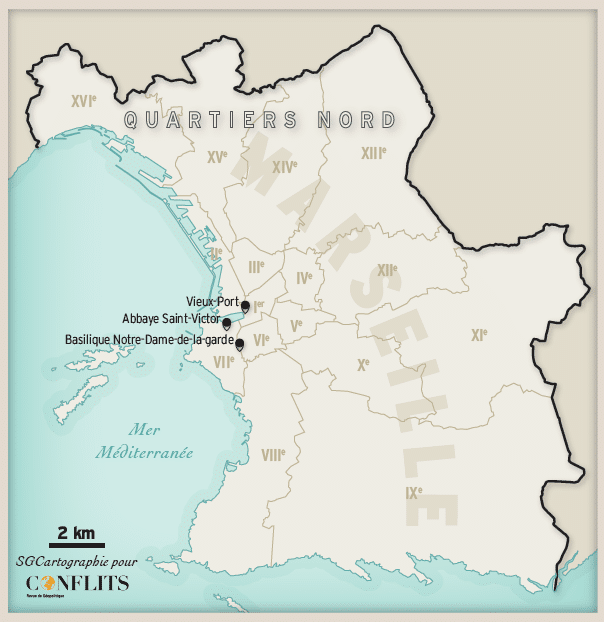

La ville de 877 000 habitants comptait, en 2023, quelque 150 points de vente de drogue convoités par huit clans. Selon le criminologue Xavier Raufer, Marseille est devenue un véritable champ de bataille. En 2024, une quarantaine de zones, désignées par l’euphémisme « cités et quartiers sensibles », étaient désormais hors de contrôle.

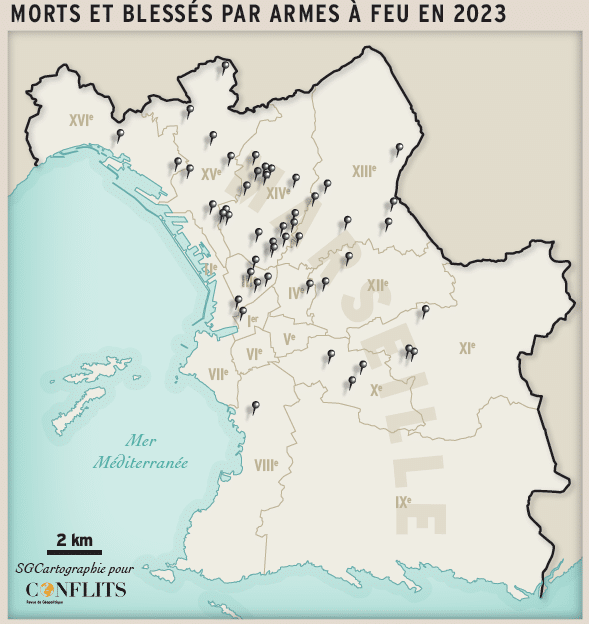

En 2024, 24 morts dans des « narchomicides » ont été enregistrés, 49 en 2023 et 36 en 2022 lors de dizaines de fusillades, qui terrorisent les habitants. Les nouveaux caïds ont accès à des armes de plus en plus puissantes en provenance notamment de divers théâtres de guerre. Ils recrutent sur les réseaux sociaux, y compris des tueurs à gages parfois mineurs, ce qui évoque une sorte d’uberisation du crime, mais gèrent leurs affaires depuis l’étranger.

Selon le criminologue Jean-Baptiste Perrier, la DZ Mafia, impliquée dans des meurtres, des enlèvements et des actes de torture, serait « le groupe criminel le plus structuré et le plus dangereux du xxie siècle en France ». D’origine algérienne (el-Djazaïr, « Algérie »), elle est apparue dans les quartiers nord à l’initiative des frères Lamine et Mehdi Laribi. Elle achemine et commercialise le haschich, le cannabis et la cocaïne. Elle a pris la dimension d’un cartel de drogue en travaillant en réseau avec d’autres groupes présents dans les grands ports français et en coopérant à la fois avec deux puissantes mafias : la ‘Ndrangheta calabraise et la Mocro Maffia d’origine marocaine, installée aux Pays-Bas, en lien avec les cartels de drogue sud-américains.

En 2021, la DZ Mafia est entrée en guerre ouverte avec le gang des Yoda, dirigé par le parrain Félix Bingui, alias « Le Chat », d’origine marocaine, pour le contrôle des points de vente de la cité de la Paternelle, devenue l’un des principaux supermarchés de la drogue. Plusieurs fusillades en ont résulté en 2023-2024. Sur les 49 morts victimes de règlements de compte en 2023 à Marseille, 39 étaient imputables à cette guerre de territoires, qui a fini par s’étendre à toutes les cités et même aux prisons, ensanglantant la ville et faisant parfois des victimes sans rapport avec les trafics. Fin 2023, une vague d’interpellations a permis d’assainir un tant soit peu la situation qui était devenue incontrôlable. Félix Bingui, 34 ans, a été interpellé en mars 2024 au Maroc, d’où il gérait ses affaires, puis a été extradé vers la France le 22 janvier 2025.

À lire aussi : La France au cœur des trafics de drogue : un regard géopolitique

De 2008 à 2015, selon le journaliste Denis Trossero, une guerre entre, d’une part, le gang des Blacks (Comoriens), dirigé par les quatre frères Ahamada et, d’autre part, la bande dite des « Gitans », avait donné lieu à une trentaine de règlements de comptes. En 2017, deux des frères avaient été condamnés à de lourdes peines de prison. Désormais, près du centre-ville, la DZ Mafia se trouve confrontée à une résurgence du gang des Blacks, appelée Nouveaux Blacks, originaires de la cité Félix-Pyat, pour le contrôle de points de vente.

[1] « French Connection, une histoire de famille » : https://www.dailymotion.com/video/x8m8t0g

À voir également le témoignage de Milou Diaz, ancien gangster de la French Connection :

https://www.youtube.com/watch?v=DGOO0UP9NcY

[2] Pierre Péan, Compromissions, La République et la mafia corse, Fayard, 2015.