Les images du départ précipité des États-Unis ont fait le tour du monde. Vingt ans après leur intervention en Afghanistan, celle-ci se soldait par un échec retentissant. Est-ce la fin de l’hyperpuissance américaine, le chant du cygne d’un empire en déclin? Analyse et prospective avec John Christopher Barry

Docteur de l’EHESS, John Christopher Barry est chercheur et enseignant en géopolitique. Il vient de publier Requiem pour un empire. Les États-Unis et le piège afghan, 2001-2021 (Le Cerf, 2024).

Propos recueillis par Alban de Soos.

L’intervention en Afghanistan s’est avérée être un échec total pour les États-Unis. En août 2021, les Américains quittent en catastrophe le pays. Comment expliquer l’échec d’une coalition de 34 pays, mise en déroute par des va-nu-pieds éleveurs de chèvres ?

Pour répondre, il faut revenir sur la genèse de l’intervention américaine avant d’analyser les raisons de sa défaite stratégique et ses erreurs tactiques.

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, cela a commencé par un raid punitif où les forces spéciales américaines ont été déployées en Afghanistan pour soutenir la coalition de l’alliance du Nord, essentiellement tadjike et fortement impliqué dans le trafic de la drogue, dans le renversement du régime taliban.

Cependant, cette alliance du Nord s’est avérée incapable de sécuriser tout le territoire, notamment la région pachtoune par où devait passer un projet de pipeline américano-afghan qui devait contourner l’Iran. Pour contrecarrer la faiblesse du nouveau régime de « pacifier » les indigènes, la guerre de libération initiale devint alors une occupation par un corps expéditionnaire US, et ses alliés, endossant l’habit d’une force armée humanitaire pour conquérir les cœurs et les esprits.

Le problème cependant, c’est que l’appui des États-Unis donné à l’alliance du nord a permis l’ascension des seigneurs de la guerre fortement impliqués dans le trafic de la drogue – avec la complicité de la CIA pour s’assurer de leur soutien – au sommet de l’État, transformant celui-ci en un narco-État prédateur; avec sa police et son armée nationale qui, de la base au sommet, étaient corrompues et engagées dans des pratiques de racket sur la population.

La corruption des élites indigènes par la puissance impériale peut être un recours quand le consentement des peuples fait défaut, mais cela aura aussi pour effet de fragiliser davantage la légitimité de leur pouvoir et celui du soutien impérial dont ils bénéficient.

Cela sera l’une des causes de l’échec du nation building étatsunien de l’État afghan, miné par la corruption de sa classe dirigeante. Un narco-État prédateur de son propre peuple et qui a peiné à asseoir son autorité au-delà de Kaboul. La corruption et la fraude sont des armes tactiques et le symptôme mortifère d’un combat d’arrière-garde pour préserver le pouvoir. Elles sont l’expression, non pas du pouvoir, mais d’un échec du pouvoir et d’une politique.

Comme vous le soulignez dans votre livre, pour qu’une intervention militaire soit efficace, il faut le soutien de la population locale. Au début de l’intervention militaire, comment étaient perçus les militaires américains ?

Dans un premier temps la chute des talibans a été accueillie avec soulagement par la majorité de la population, dans les villes, comme dans les campagnes. Les forces américaines étaient accueillies comme une force libération. Les talibans et leur régime étaient identifiés par la brutalité de sa police des mœurs et de son intolérance théocratique pour toute déviance à la charia fortement inspirée par le wahhabisme de l’Arabie Saoudite, un des bailleurs de fonds des talibans.

Il faut se rappeler que toute présence étrangère armée prolongée en Afghanistan, soutenant un État corrompu perçu comme illégitime, ne pouvait que susciter, à terme, un sentiment de nationalisme ou d’ethno-nationalisme exacerbé de la population, toutes ethnies confondues, et un abandon ou rejet violent du régime installé par des étrangers.

Vous évoquez dans votre ouvrage un manque d’adaptation de l’armée américaine, un mauvais usage de la force par les forces spéciales, de mauvaises interprétations, notamment face au Code d’honneur pachtoune. Sont-elles les causes de cet échec ?

Il y a ce que l’on peut appeler the American way of war, une vision très différente de la guerre clausewitzienne comme la poursuite de la politique par d’autres moyens. Samuel Huntington a appelé cette vision de la guerre comme du « management de la violence », une technique apolitique qui s’appuie essentiellement sur le ciblage, la logistique et la puissance de feu pour détruire l’ennemi. Pendant mon séjour au plus fort de l’escalade militaire des États-Unis, j’ai observé cette déconnexion américaine entre l’objectif militaire et le but politique, cause des échecs récurrents des guerres américaines au 21e siècle, ne menant qu’au chaos et à une situation latente de ni paix ni guerre. Cela brouille la différence essentielle entre le maintien de l’ordre et la guerre, et nous empêche de considérer l’adversaire comme un sujet politique avec lequel nous ferons un jour la paix.

La guerre américaine devient alors une collection de recettes tactiques technico-policières en guise de stratégie, avec son lot de surveillance, détention et torture.

La contre-insurrection à la Gallieni-Lyautey – revue et corrigée par le général Petraeus comme une nouvelle forme de guerre humanitaire (population centric) – devient un simple acte de langage pour les besoins de la propagande, comme j’ai pu le constater sur place, un travestissement de la guerre clausewitzienne en faveur d’une répression sans fin, sans résolution politique.

Deux tactiques ont été suivies simultanément par les autorités américaines qui se contredisaient. Côté jardin, la contre-insurrection présentée fallacieusement comme une conquête des « cœurs et des esprits » pour assurer le soutien de l’opinion publique occidentale derrière les objectifs d’une guerre néocoloniale, et côté cour, le contre-terrorisme mené dans l’obscurité de la nuit par les forces spéciales, qui fut une campagne brutale d’assassinats et d’intimidation de la population afghane, rebelle ou soupçonnée de l’être. La médiocrité des renseignements, les assassinats aveugles, les convives de fêtes de mariage massacrées et les nombreuses dissimulations par l’ISAF et l’OTAN des victimes civiles présentées comme des insurgés ont été un véritable désastre politique, et ont fini par monter la population entière contre la coalition américaine et les autorités afghanes complices.

Tout Pachtoune qui ne respecte pas le Pashtunwâli et ne défend pas son honneur sera ostracisé et souffrira du mépris de sa communauté. S’il ne veut pas perdre définitivement son respect et son statut, la principale méthode pour défendre son honneur sera la vengeance par le sang.

L’assassinat ciblé d’un Pachtoune par les forces spéciales, qu’il s’agisse d’un insurgé taliban ou d’un civil innocent, attaque en fait toute une communauté qui s’acharnera à se venger sans limite de temps.

Lorsque l’on étudie le conflit, on aperçoit un fossé entre la situation sur le terrain, où tout le monde était conscient de l’échec tactique, et les rapports des généraux, qui se montraient confiants sur le futur de la guerre devant le Sénat et la chambre des représentants. Comment expliquer un tel écart ?

Problème tactique ou stratégique ? Armer et financer un narco-État prédateur composé de seigneurs de la guerre – qui plus est sont corrompus par les États-Unis – pour rallier la population est une gageure insoluble. Les meilleures tactiques, procédures et systèmes organisationnels jamais ne surmonteront l’erreur d’un choix stratégique vicié dès l’origine.

Ce divorce entre la suprématie militaire et l’impuissance stratégique et politique étasunienne sera ironiquement souligné par l’un des stratèges iconoclastes américains du xxe siècle, le colonel John Boyd, qui aimait à répéter à ses interlocuteurs : « Quand j’étais jeune officier, on m’a appris que si vous avez la supériorité aérienne, la supériorité terrestre et la supériorité maritime, vous gagnez. Et bien, au Vietnam, nous avions la supériorité aérienne, la supériorité terrestre et la supériorité maritime, mais nous avons perdu. J’ai donc réalisé qu’il y avait quelque chose en plus. » Ce maillon manquant, c’est bien évidemment la politique.

Pour le Pentagone, le maillon manquant entre la victoire sur le champ de bataille et la victoire d’une guerre sera dévolu à une vision réductrice de la politique comme de « la communication stratégique », une guerre de perception, un champ de bataille cognitif qui devient une pièce maîtresse pour mener les guerres actuelles à la victoire sur le terrain et dans les opinions.

Débordant le champ strictement opérationnel, le Pentagone recadre l’importance de l’information dans les guerres contemporaines en soulignant son enjeu stratégique : « Dans les conflits modernes, l’information est devenue aussi importante que l’action létale pour déterminer l’issue des opérations. […] Toutes les parties à un conflit l’utilisent pour transmettre leur message à divers publics : forces ennemies, adversaires et populations neutres et amicales. »

Pourquoi vingt ans d’occupation, alors que les élites dirigeantes militaires et politiques ne se faisaient pas d’illusion sur l’issue à terme d’une défaite, comme le montre leurs entretiens tenus à huis clos devant une commission du Congrès dès 2014 ?

J’y vois deux raisons : une raison géopolitique et une raison qui est l’emprise du complexe militaro-industriel sur la société américaine, son corps politique, son économie et son appareil idéologique via les médias, Hollywood, les think tanks, les universités, les plateformes numériques, les réseaux sociaux…

L’attentat du 11 septembre fut l’occasion pour les néoconservateurs à Washington de mettre en branle leur projet d’une guerre offensive en Eurasie pour à terme dominer le monde de façon unipolaire (voir Brzezinski et Mackinder).

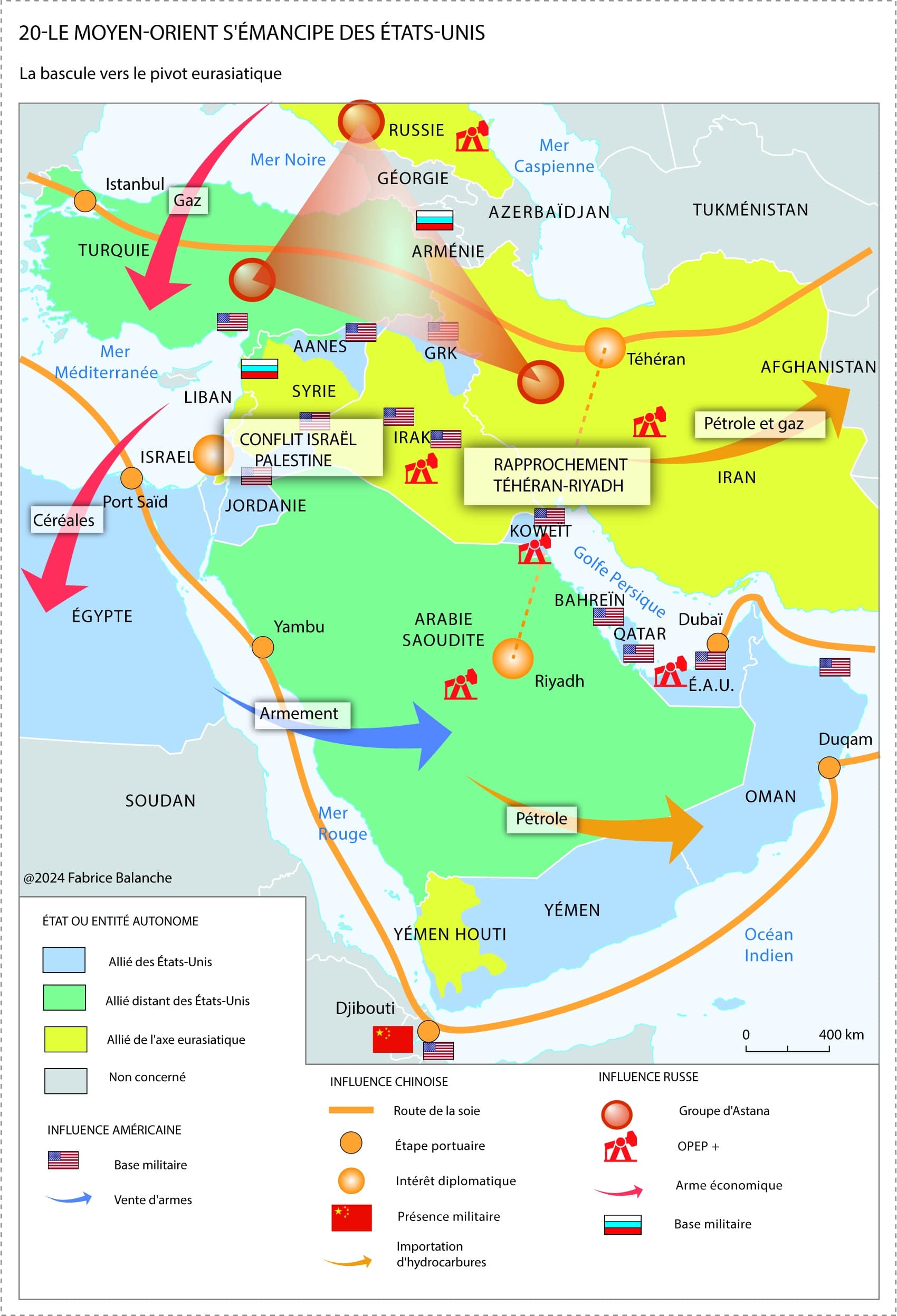

L’occupation de l’Afghanistan fut une opportunité pour les États-Unis d’implanter une base militaire avancée en Asie centrale contre l’émergence, ou la réémergence, de nouvelles puissances rivales comme la Russie, la Chine et l’Iran.

L’Afghanistan se trouve, en plus, au carrefour de la nouvelle initiative chinoise de la Route de la soie qui relie le Caucase à la Chine occidentale, et offre une base comme Bagram à proximité de quatre puissances nucléaires, la Chine, la Russie, le Pakistan et l’Inde.

Manifestement cette ambition de dominer militairement l’Asie centrale éclipsait en importance la reconstruction nationale d’un narco-État à l’abandon et l’émancipation des femmes et petites filles afghanes, éléments de langage préférés de la communication stratégique destinée aux publics occidentaux.

Il est crucial de comprendre également que le complexe militaro-industriel exerce une très forte pression sur la politique américaine. Une politique de guerre permanente est la clé de sa prospérité. Il ne s’agit pas de terminer les guerres, mais de les prolonger. L’éditeur anti-étatiste de The American Conservative fait la remarque pertinente que « la plupart des nations ont fait la guerre pour piller leurs ennemis, l’Amérique fait la guerre pour piller le Trésor américain. » Près de 50 % des dépenses discrétionnaires du budget fédéral sont consacrées à des intérêts privés liés à la défense, et 2/3 aux dépenses liées à la défense. Le pantouflage aller-retour public-privé de ses généraux, de ses élus, en conjonction avec le lobbying intense des grandes sociétés du l’industrie militaire qui se chiffrent dans les milliards de dollars pour financer les campagnes électorales, apparente depuis longtemps la démocratie américaine à une ploutocratie où les faveurs et l’argent s’échangent dans un manège sans fin de pouvoir et « d’influence injustifiée » (“unwarranted influence”), pour reprendre le terme employé par le président Eisenhower en 1961 dans son fameux discours dénonciateur du complexe militaro-industriel.

Depuis une vingtaine d’années, on parle d’un effondrement des États-Unis, pour autant ils réussissent à rebondir à chaque fois.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominaient l’économie mondiale en termes de production manufacturière, de commerce et d’investissements étrangers. Alors qu’ils assuraient plus de 50 % du commerce mondial en 1946, la part des États-Unis est tombée à 11 % en 1990. En 2000, la part des États-Unis dans l’industrie manufacturière mondiale avait diminué d’environ 50 % par rapport à son sommet de l’après-guerre.

En détenant la première monnaie de réserve mondiale, les États-Unis ont pu financer cependant leur double déficit de la balance des paiements et du budget fédéral dans leur propre monnaie, d’exporter leurs problèmes en manipulant la valeur du dollar en augmentant son offre, en ajustant les taux d’intérêt ou en abaissant sa valeur par rapport aux monnaies des concurrents de l’Amérique, tout en transférant les coûts des déséquilibres financiers des États-Unis au reste du monde, notamment le financement de ses guerres, comme celle du Vietnam dans les années 60. Ce fut « le triomphe de l’hégémonie financière américaine ». Cette époque semble de plus en plus révolue.

L’émergence du Sud global, des BRICS ont mis à mal ce privilège et l’on assiste à une dédollarisation croissante dans les échanges mondiaux.

Face à toutes ces incohérences et divergences, l’impérialisme américain semble s’effondrer, faut-il attendre un ressaisissement ?

Si l’on se penche sur le cas l’invasion de l’Ukraine, les objectifs du soutien américain au régime de Kiev dans cette guerre par procuration menée contre la Russie se sont révélés doubles : affaiblir la résurgence de la Russie en tant qu’État souverain et détruire le moteur industriel de l’Europe en empêchant toute collaboration entre l’énergie russe bon marché et l’industrie allemande.

Avec le sabotage du gazoduc Nord Stream, les États-Unis ont réussi par un acte de guerre à anéantir l’Europe en tant que rivale économique, la privant de son industrie désormais sans accès à une énergie bon marché. En fournissant du gaz de schiste, beaucoup plus coûteux, ils poussent les capitaux allemands, notamment dans l’automobile, à migrer vers les États-Unis pour bénéficier des prix plus bas de l’énergie. De plus, la guerre par procuration qu’ils mènent contre la Russie en Ukraine vide les arsenaux de ses alliés européens qui devront se tourner vers eux pour se rééquiper, remplissant ainsi les carnets de commandes de leur industrie militaire américaine qui correspondent aux normes de l’OTAN dont ils sont aussi les maîtres d’œuvre. En revanche, la guerre d’attrition que les Russes mènent en Ukraine contre l’OTAN a révélé la sérieuse désindustrialisation des États-Unis et de l’Europe, et la défaillance de leur technologie militaire dans une guerre de haute intensité.

L’Amérique a subi non seulement des défaites répétées dans des guerres menées au sol contre des adversaires de troisième ordre comme l’Irak, l’Afghanistan, ou la Syrie, sa suprématie semble aujourd’hui tout aussi problématique contre des adversaires symétriques comme la Russie et la Chine.

Face à un monde qui leur échappe, militairement, économiquement et politiquement, les États-Unis s’appuient de plus en plus sur leur maîtrise du monde virtuel de l’information et du récit étroitement façonné, qui donne sens au cours des choses et des événements. Leur domination dans la communication sous toutes ses formes devient la clé de leur hégémonie dans la guerre de perception (Infowar). La puissance américaine ne reposerait-elle plus que sur une manipulation spectaculaire de ses effets sur le monde, plutôt que sur sa capacité effective à maîtriser celui-ci ? En Afghanistan, j’ai pu observer tous ces symptômes morbides d’un empire en déclin de manière concentrée. C’est pourquoi je ne suis pas très optimiste quant à une renaissance de son hégémonie sur le monde.

En métropole, la disparition de son économie nationale pourvoyeuse d’emplois au profit de la sphère financière plus rentable pour ses élites mondialistes a entraîné la montée de la polarisation des classes et la nécessité pour l’État américain et ses élites dirigeantes de s’appuyer de plus en plus sur la coercition plutôt que sur le consentement pour se maintenir au pouvoir, tant au niveau national qu’international.

Les opérations extérieures de son armée ont été un formidable laboratoire pour expérimenter des techniques de contrôle des populations. La diffusion accélérée, surtout depuis le 11 septembre 2001, des techniques de contre-insurrection sur nos propres politiques de sécurité intérieure devient de plus en plus évidente. Un effet de retour déjà observé des guerres coloniales sur les mécanismes de pouvoir en Occident que Foucault nota dans ses cours au Collège de France.

Cet héritage du savoir-faire colonial, l’historien américain Alfred McCoy le fait dans ses travaux sur la guerre américaine aux Philippines de 1898-1901 quand il retracera comment les techniques de police coloniale furent importées par la suite aux États-Unis par l’administration du président Wilson pour surveiller et réprimer les mouvements politiques d’opposition à l’entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Le président Wilson posait par-là les premières bases modernes de l’État de sécurité nationale américaine au 20e siècle; au niveau organisationnel des services de police et de leurs pratiques, et dans les domaines législatifs et idéologiques qui y correspondaient. L’« Espionage Act of 1917 » invoqué aujourd’hui par les autorités américaines pour poursuivre le journaliste et fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, date de cette époque quand Wilson réprimait les mouvements pacifistes et socialistes d’opposition à l’entrée en guerre des États-Unis, emprisonnant par la suite le dirigeant socialiste Eugene Debs au nom de cette même loi, en sus de celle du « Sedition Act of 1918 ». Près de six mille socialistes, pacifistes et syndicalistes ont été emprisonnés ou déportés pendant la Première Guerre mondiale et dans l’immédiat après-guerre.

Les guerres de contre-insurrection menées par les États-Unis en Afghanistan et en Irak ne font pas exception à la règle comme champ d’expérimentation pour des techniques sophistiquées d’ingénierie sociale, de contrôle biométrique et de surveillance électronique des populations qui sont appliquées par la suite à l’intérieur du territoire national américain.

Avec la guerre américaine et sa transformation en opération de police globalisée et la surveillance panoptique électronique des populations du monde révélée par Edward Snowden, assistons-nous à la fin de la guerre clausewitzienne en faveur d’un avenir radieux de la sécurité globale de type policier comme modèle universel, indépendamment de la pérennité ou non de l’empire américain ?