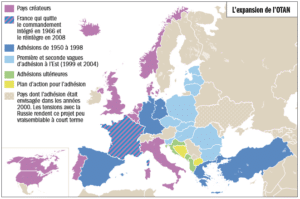

Lors de sa première conférence de presse de l’année, Donald Trump a eu quelques sorties contre l’Alliance atlantique, confirmant une rumeur qui perdurait : le président américain continuerait d’envisager de se retirer de l’Alliance atlantique. Il n’a jamais caché son hostilité à l’Alliance. Selon lui, l’ordre du monde habituel ne peut plus continuer comme cela. D’où son mot pendant la campagne : « L’OTAN est obsolète. » Ce n’est pas seulement une question d’argent (même si c’est d’abord une question d’argent).

Au début, Donald Trump était conscient qu’il ne connaissait pas grand-chose aux affaires stratégiques. Il nomma donc des militaires et des gens de confiance, comme le général Mattis ou Rex Tillerson. Ceuxci prodiguèrent les paroles apaisantes qui rassurèrent un peu les Européens. Le secrétaire général de l’Alliance fit un déplacement à Washington et Donald Trump déclara que l’OTAN n’était plus obsolète. Au sommet de Bruxelles de juillet 2018, il y eut bien quelques ruptures des convenances diplomatiques de la part du président américain mais finalement ce fut le soulagement, Donald Trump déclarant même à la fin du sommet que l’OTAN était « bien plus forte ».

À la fin de 2018, Donald Trump décida de renouveler son équipe. Le général Mattis fut remplacé au Pentagone par Patrick Shanahan, tandis que Rex Tillerson avait cédé sa place de secrétaire d’État à Mike Pompeo et que le faucon Bolton avait pris la tête du Conseil de sécurité nationale (NSC).

Lors de sa première conférence de presse en 2019, le président américain déclarait [simple_tooltip content=’Au début, Donald Trump était conscient qu’il ne connaissait pas grand-chose aux affaires stratégiques. Il nomma donc des militaires et des gens de confiance, comme le général Mattis ou Rex Tillerson. Ceuxci prodiguèrent les paroles apaisantes qui rassurèrent un peu les Européens. Le secrétaire général de l’Alliance fit un déplacement à Washington et Donald Trump déclara que l’OTAN n’était plus obsolète. Au sommet de Bruxelles de juillet 2018, il y eut bien quelques ruptures des convenances diplomatiques de la part du président américain mais finalement ce fut le soulagement, Donald Trump déclarant même à la fin du sommet que l’OTAN était « bien plus forte ». À la fin de 2018, Donald Trump décida de renouveler son équipe. Le général Mattis fut remplacé au Pentagone par Patrick Shanahan, tandis que Rex Tillerson avait cédé sa place de secrétaire d’État à Mike Pompeo et que le faucon Bolton avait pris la tête du Conseil de sécurité nationale (NSC). Lors de sa première conférence de presse en 2019, le président américain déclarait (1) : « Je me fiche de l’Europe. […] Beaucoup de pays ont profité de notre armée. […] Nous accordons une protection militaire aux pays très riches et ils ne font rien pour nous. Vous pouvez les appeler alliés si vous le souhaitez, […] mais nombre de nos alliés profitent de nos contribuables et de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. […] Je veux que l’Europe paye. L’Allemagne paie 1 %. Ils devraient payer plus que cela. Ils devraient payer 4 % (2) ». Aussi, le New York Times du 15 janvier 2018 titrait-il (3) que le retrait de l’OTAN était à l’ordre du jour à la Maison-Blanche. Selon le journal, il semble que, tout au long de 2018, le président en ait eu le désir et l’ait confié à des proches, d’autant qu’il ne voyait pas les alliés (notamment l’Allemagne) augmenter drastiquement leurs budgets de défense. Il faut prendre Donald Trump au sérieux, il fait souvent ce qu’il dit : il s’est retiré de nombre d’accords (accord de libre-échange Asie-Pacifique, accord sur le nucléaire iranien, accord de Paris sur le climat, bientôt le traité INF), car il se méfie instinctivement des engagements internationaux des États-Unis. Il n’a aucune affection envers les Européens et une profonde défiance envers l’Allemagne (pour lui, pays leader en Europe) qui profite trop, à ses yeux, de la mondialisation qu’il veut remettre en cause. Comme nombre d’Américains, il assimile l’OTAN à l’Europe et un retrait de l’organisation constitue pour lui le moyen de manifester cette défiance, d’autant qu’il n’est pas du tout sensible à la menace russe (peu importent les raisons), ni à la menace djihadiste. On peut d’ailleurs s’attendre à ce qu’une décision prochaine sera le retrait des troupes d’Afghanistan et donc la fin de la Mission RSM, qui est quasiment la dernière mission opérationnelle de l’OTAN.’](1)[/simple_tooltip]: « Je me fiche de l’Europe. […] Beaucoup de pays ont profité de notre armée. […] Nous accordons une protection militaire aux pays très riches et ils ne font rien pour nous. Vous pouvez les appeler alliés si vous le souhaitez, […] mais nombre de nos alliés profitent de nos contribuables et de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. […] Je veux que l’Europe paye. L’Allemagne paie 1 %. Ils devraient payer plus que cela. Ils devraient payer 4 % [simple_tooltip content=’Rappelons qu’aux termes des engagements du sommet de Galles, les alliés doivent parvenir à payer 2 % de leur PIB.’](2)[/simple_tooltip] ». Aussi, le New York Times du 15 janvier 2018 titrait-il [simple_tooltip content=’www.nytimes.com/2019/01/14/us/politics/ nato-president-trump.html’](3)[/simple_tooltip] que le retrait de l’OTAN était à l’ordre du jour à la Maison-Blanche. Selon le journal, il semble que, tout au

long de 2018, le président en ait eu le désir et l’ait confié à des proches, d’autant qu’il ne voyait pas les alliés (notamment l’Allemagne) augmenter drastiquement leurs budgets de défense.

Il faut prendre Donald Trump au sérieux, il fait souvent ce qu’il dit : il s’est retiré de nombre d’accords (accord de libre-échange Asie-Pacifique, accord sur le nucléaire iranien, accord de Paris sur le climat, bientôt le traité INF), car il se méfie instinctivement des engagements internationaux des États-Unis. Il n’a aucune affection envers les Européens et une profonde défiance envers l’Allemagne (pour lui, pays leader en Europe) qui profite trop, à ses yeux, de la mondialisation qu’il veut remettre en cause.

Comme nombre d’Américains, il assimile l’OTAN à l’Europe et un retrait de l’organisation constitue pour lui le moyen de manifester cette défiance, d’autant qu’il n’est pas du tout sensible à la menace russe (peu importent les raisons), ni à la menace djihadiste. On peut d’ailleurs s’attendre à ce qu’une décision prochaine sera le retrait des troupes d’Afghanistan et donc la fin de la Mission RSM, qui est quasiment la dernière mission opérationnelle de l’OTAN.

Vers la fin de l’alliance ?

Il faut alors revenir à la question d’origine : serions-nous à l’aube d’une fin prévisible de l’Alliance atlantique ? Poser la question est douloureux pour tous les atlantistes : l’intangible devient possible, l’inimaginable devient une hypothèse réaliste. La fin de l’Alliance est désormais une option sur la table, ce qui était impensable et n’avait jamais été expérimenté depuis l’origine.

L’Alliance a bien sûr toujours connu des crises. Elle constitue d’ailleurs une instance de résolution des crises entre des partenaires : découplage [simple_tooltip content=’ L’idée a été particulièrement avancée après la chute de l’URSS. La menace soviétique ayant disparu, les intérêts de l’Europe et des États-Unis ne pouvaient plus être confondus et l’on pouvait envisager un « découplage » entre les défenses des deux puissances ; une armée européenne devenait envisageable, indépendante de Washington. Les Américains, en particulier Madeleine Albright, mirent rapidement un terme à un tel projet. ‘](4)[/simple_tooltip], répartition du partage du fardeau, euromissiles, crise yougoslave, attaques du 11 septembre : toutes furent des crises très dures, toutes furent présentées comme « existentielles ». Pourtant, toutes portaient sur des questions d’efficacité de l’Alliance : comment faire de l’Alliance l’outil efficace dans la rivalité avec l’ennemi soviétique ? Il s’agissait donc de questions très sérieuses, mais finalement pas « existentielles » au sens où l’existence de l’institution en elle-même aurait été menacée. L’efficacité est moins essentielle que la nécessité.

Voici ce qui change radicalement avec le discours de Donald Trump : l’existence de l’institution est en jeu. Qui imagine que l’Alliance puisse perdurer sans les États-Unis ? Car en dépit de ceux qui en France dénoncent la mainmise américaine sur l’institution, celle-ci n’a été créée que pour encadrer justement, autant que faire se peut, l’engagement des Américains en Europe. Mieux, pour les forcer, après les

déceptions de la Première Guerre mondiale (arrivée tardive en 1917, non-ratification du traité de Versailles), puis de la Seconde (arrivée là encore tardive, fin 1941). Les Européens l’ont longtemps reproché (discrètement) aux Américains et c’est pourquoi la plupart des Européens (sauf certains Français) sont tout à fait satisfaits de l’existence de l’Alliance et de sa direction par les Américains.

Car l’OTAN n’est puissante que grâce aux capacités américaines (conventionnelles et, rappelons-le, nucléaires, ce qui explique la dénucléarisation de l’Europe, hors Royaume-Uni et France). C’est d’ailleurs le principal reproche émis par Donald Trump : les Européens et particulièrement les Allemands ne payent pas assez pour leur défense. Notons qu’il ne fait que répéter, en des termes plus crus, ce que déjà George Bush Jr et Barack Obama avaient dit aux Européens, qui ne l’avaient entendu que d’une oreille discrète. Avec Donald Trump, le volume sonore a monté tellement qu’Européens comme Américains de l’établissement l’entendent.

Ils s’en désolent mais surtout, à l’instar d’un fil de tweets de l’ambassadeur Shapiro [simple_tooltip content=’twitter.com/DanielBShapiro/status/108529 5368923987969 publié le 15 janvier 2019.’](5)[/simple_tooltip], ils évaluent les conséquences de l’impensable : ce serait, à coup sûr, un paysage stratégique européen ravagé. Sans aller jusqu’à l’invasion de portions de territoire européen par les Russes (cauchemar immanquablement cité), ils observent l’inéluctable montée des tensions entre pays européens, sans compter l’augmentation très forte des dépenses de défense. On s’intéresse subitement à

l’article 13 de l’OTAN (celui qui prévoit les modalités de sortie du traité). Quasiment personne n’imagine réellement qu’un départ des Américains déclenche par magie la construction d’une organisation européenne intégrée de défense, dans le cadre de l’Union européenne. Les tensions actuelles sont aujourd’hui telles entre États membres, les positions si éloignées, que seul le parrain américain a permis à l’ensemble de coexister dans l’Alliance. Il serait d’ailleurs plus que probable que de nombreux États européens chercheraient des alliances bilatérales avec Washington, quitte à recréer une mini-Alliance (sans l’Allemagne ?).

Le début de la fin ?

Nous n’en sommes pas encore là. Donald Trump ne pratique pas seulement une « stratégie du fou ». Il pose une question stratégique majeure, que l’on a soigneusement écartée depuis quelques années : à quoi sert l’OTAN ? Donald Trump n’est pas persuadé que les États-Unis soient défendus, ni convaincu de la menace. Il constate enfin que les Européens pratiquent allégrement la méthode du passager clandestin. Pour lui, « le compte n’y est pas ». C’est un homme d’affaires, habitué aux négociations commerciales et doué par ailleurs d’une intuition vive : le contraire d’un idéologue.

Le président américain remet donc en question l’existence de l’Alliance, qui reste le canal normal de la relation transatlantique. Cette vieille dame, qui fête cette année ses 70 ans, a désormais son pronostic vital engagé : c’est la première fois de son histoire.