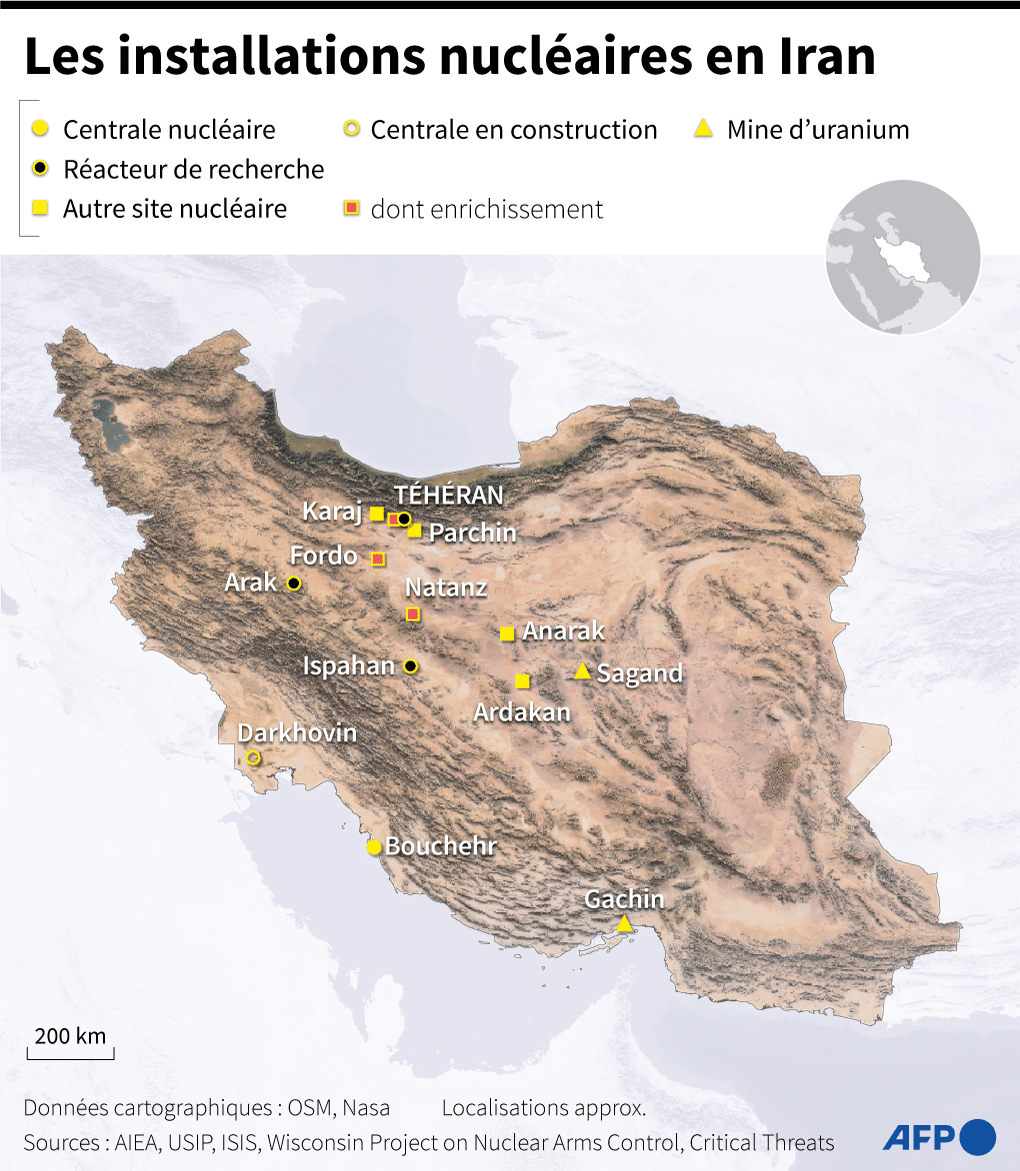

L’Iran gère un réseau complexe d’installations nucléaires réparties sur tout son territoire, comprenant des centrales nucléaires, des sites d’enrichissement d’uranium, des réacteurs de recherche et des mines d’uranium. Si Téhéran affirme que ces installations servent exclusivement à des fins pacifiques, notamment pour la production d’énergie et la recherche scientifique, de nombreuses nations soupçonnent l’existence d’un programme militaire clandestin. Cette ambigüité alimente les tensions internationales depuis plusieurs décennies.

Des infrastructures en développement

Le site de Bouchehr, sur la côte sud, est actuellement la seule centrale nucléaire opérationnelle du pays. Construite avec l’aide de la Russie, elle alimente le réseau électrique iranien depuis 2011. D’autres sites comme Natanz et Fordo se distinguent par leur importance stratégique. Natanz, en particulier, est dédié à l’enrichissement d’uranium et dispose d’infrastructures souterraines renforcées contre les attaques. Fordo, initialement tenu secret jusqu’à sa divulgation en 2009, est une autre installation souterraine fortifiée, conçue pour résister aux frappes aériennes.

Le réacteur à eau lourde d’Arak joue un rôle central dans les discussions internationales, bien que sa conception ait été modifiée pour empêcher la production de plutonium à des fins militaires, conformément à l’accord de Vienne de 2015 (en anglais : Joint Comprehensive Plan of Action, ou JCPOA). Les mines d’uranium de Sagand et Gachin assurent l’approvisionnement en matières premières, tandis que le site militaire de Parchin est régulièrement pointé du doigt pour des essais présumés liés à la conception d’armes nucléaires.

Intensification des activités nucléaires

Depuis le retrait des États-Unis du JCPOA en 2018, l’Iran a progressivement intensifié ses activités d’enrichissement d’uranium. Aujourd’hui, les niveaux d’enrichissement s’approchent des seuils requis pour un usage militaire, selon des rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). En 2024, les stocks d’uranium enrichi étaient environ 30 fois supérieurs aux limites fixées par le JCPOA, suscitant des inquiétudes croissantes chez les puissances occidentales.

L’Iran a également intensifié la défense de ses infrastructures. En janvier 2025, des exercices militaires impliquant le corps des Gardiens de la révolution ont été organisés près de Natanz. Ces opérations visent à renforcer la protection des installations contre d’éventuelles frappes aériennes, notamment de la part d’Israël, qui a publiquement déclaré qu’une option militaire n’était pas exclue.

Parallèlement, des rapports du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) ont révélé l’existence d’activités clandestines, notamment le développement d’ogives nucléaires et de systèmes de détonation avancés. Ces activités seraient menées par des entités comme le METFAZ et le SPND, toutes deux associées au ministère de la Défense.

Les cyberattaques représentent une autre menace majeure. L’attaque de Stuxnet en 2010 avait temporairement mis hors service les centrifugeuses de Natanz, et des sabotages récents, combinés à des assassinats ciblés de scientifiques nucléaires, continuent d’affecter les opérations iraniennes.

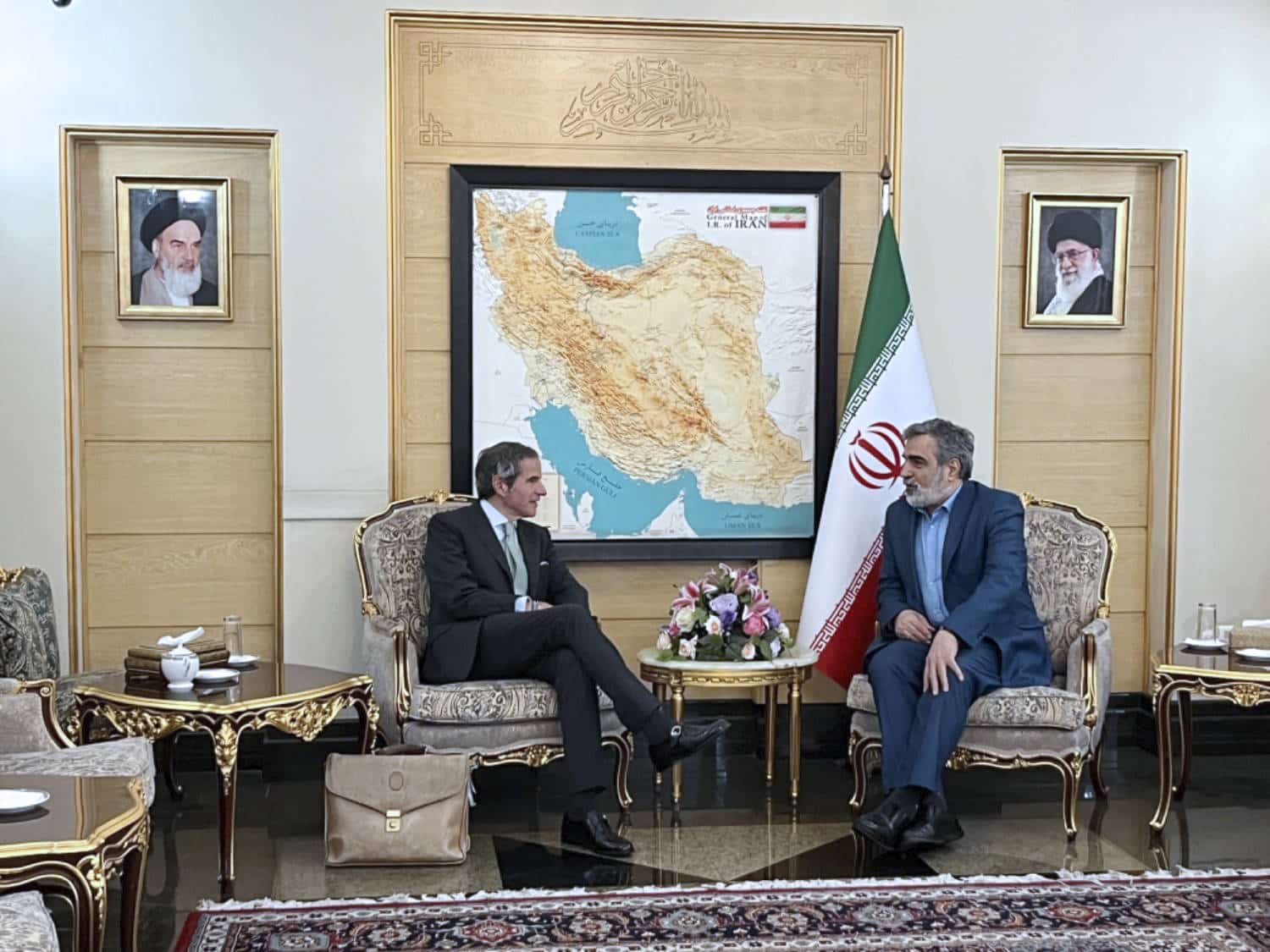

Une diplomatie en impasse

Les efforts diplomatiques pour restaurer le JCPOA se heurtent à des divergences persistantes entre l’Iran et les autres signataires. Alors que Téhéran affirme son droit souverain à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, les puissances occidentales exigent des garanties vérifiables sur l’absence de dérive militaire. En décembre 2024, l’Iran a accepté de renforcer les inspections de l’AIEA sous pression européenne, mais a parallèlement inauguré de nouvelles centrifugeuses avancées.

À lire également : L’Iran a-t-il vraiment l’intention de réintégrer l’accord sur le nucléaire ?