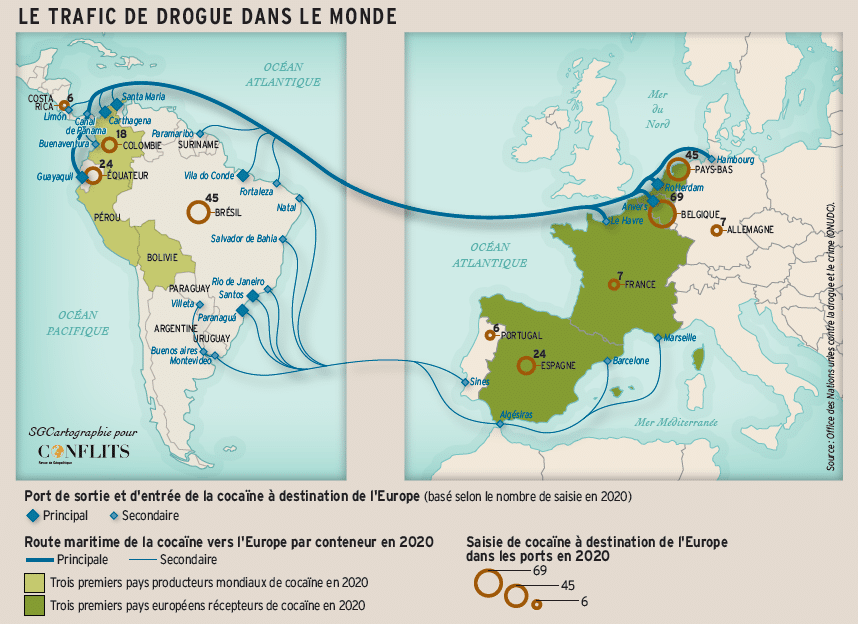

La Belgique et les Pays-Bas occupent une position cruciale dans la géographie du trafic de drogue. Les ports d’Anvers et de Rotterdam sont en effet devenus les principaux points d’entrées de la cocaïne en Europe.

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

Cela pourrait être l’histoire d’un marché économique en plein boom. La chronique d’un secteur où la demande n’a jamais été aussi forte, où l’offre ne cesse de se diversifier, où la logistique ne cesse de gagner en efficacité. Une activité qui, rien qu’en France, génère environ 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, fournit 21 000 emplois à temps plein et fait vivre, directement ou indirectement, 240 000 personnes[1].

Drogues : un boom européen

C’est pourtant l’histoire d’un fléau mortifère, aujourd’hui omniprésent. Cette activité en plein essor est celle du marché des stupéfiants. De cette hydre souterraine, nous ne connaissons que les effets qu’elle provoque en surface : violence des règlements de comptes, précarisation des quartiers touchés, multiplication des hospitalisations pour overdose…

La menace a atteint un niveau historique. En quinze ans, la production mondiale de cocaïne est passée de 1 024 tonnes en 2007 à 2 700 tonnes en 2022[2], soit un bond de 164 %. À l’échelle européenne, ce marché est estimé à 31 milliards d’euros[3]. Tous les pays européens sont concernés. Mais les Pays-Bas et la Belgique tiennent une place à part dans la géographie des trafics de stupéfiants. Une évolution progressive depuis plusieurs années a déplacé l’épicentre de la cocaïne depuis l’Espagne, où elle arrivait massivement dans les années 1990, vers les grands ports de la mer du Nord. Aujourd’hui, Rotterdam et Anvers occupent une position stratégique comme pays de transit, au carrefour des trafics, au cœur de l’Europe occidentale. Ces deux ports sont en effet devenus la principale porte d’entrée de la cocaïne en Europe.

Le rôle des ports d’Anvers et de Rotterdam

C’est un monde mécanisé et fonctionnel, qui n’a rien du « séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie », que décrit Baudelaire[4]. La fumée épaisse des usines se confond avec le ciel cotonneux, les routes longent les entrepôts et les conteneurs multicolores s’empilent comme un jeu de Lego géant. Pas de mer à l’horizon : contrairement à la plupart des ports maritimes, le port d’Anvers se situe à 80 km à l’intérieur des terres. La renommée du port anversois, qui a fusionné avec celui de Zeebrugge en mai 2022, est à la mesure des quantités de marchandises qui y transitent : 271 millions de tonnes pour la seule année 2023 en font le deuxième plus grand port européen après Rotterdam (438,8 millions de tonnes). Mais il traîne aussi une réputation, moins glorieuse, de plaque tournante de marchandises illicites. L’immense port est récemment devenu la principale porte d’entrée de la cocaïne en Europe. Pas une semaine ne passe sans qu’une saisie d’envergure n’ait lieu. L’année 2023 marque un record. Sur les plus de 400 tonnes de cocaïne saisies dans l’ensemble des ports européens cette année-là[5], 116 l’ont été uniquement à Anvers[6]. Aux Pays-Bas, le port de Rotterdam est l’autre centre névralgique de la poudre blanche. Environ 60 tonnes y ont été saisies en 2023. Les ports d’Anvers et de Rotterdam concentrent donc à eux seuls près de la moitié de la cocaïne interceptée dans l’Union européenne. Mais cela n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les dirigeants de douanes estiment – bien que ce chiffre soit invérifiable – qu’à peine 10 % de la cocaïne importée est découverte[7]. Les 90 % de la cocaïne restante, expédiée d’Amérique du Sud, passeraient donc entre les mailles du filet.

À lire aussi : Le marché de la cocaïne devant celui du cannabis : comment la drogue est acheminée en France

Une position géographique centrale

Pourquoi ces deux États sont devenus les épicentres du trafic de cocaïne ? Il existe un faisceau de raisons. La première est géographique. La position centrale de la Belgique et des Pays-Bas rend ces pays idéaux pour disséminer la cocaïne en Europe. Disponible à environ 1 000 euros à la source, en Colombie, le kilo se négocie autour de 28 000 euros une fois parvenu dans l’UE[8].

Le changement d’échelle de ces dernières années est tel qu’on parle parfois d’un « tsunami blanc ». L’Europe compte désormais 4 millions de consommateurs[9]. Le continent devrait bientôt devenir le premier marché mondial, devant les États-Unis. Et puisque les pays du sud ont mis en place des mesures pour se protéger des trafics ces dernières décennies, les trafiquants ont dû trouver d’autres voies d’acheminement. Or, il est particulièrement facile d’entrer en Belgique et aux Pays-Bas.

Outre cette position géographique idéale, les Pays-Bas et la Belgique présentent un avantage logistique. Les porte-conteneurs représentent le moyen le plus facile de faire voyager des quantités importantes de stupéfiants à travers l’océan. Or, à Rotterdam, qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, un conteneur est débarqué toutes les six secondes. Le port d’Anvers, quant à lui, voit passer 12,5 millions de conteneurs par an. Ces cadences compliquent les vérifications. Comment contrôler ces installations immenses (129 km2, 74 000 emplois directs), où 40 mouvements de grue sont comptabilisés chaque heure ?

Des chiens renifleurs, des plongeurs de la police et des scanners sont déployés dans les terminaux à conteneurs du port anversois. Mais pour l’heure, moins de 2 % des conteneurs sont inspectés sur deux points de contrôle, de part et d’autre de l’Escaut. La donne est encore compliquée par la corruption de certains agents portuaires. La cocaïne provient d’Amérique du Sud, avec laquelle les ports du nord possèdent justement des lignes directes. La dissimulation de pains de cocaïne dans des régimes de bananes est un classique : les fruits, périssables, ne peuvent être stockés et doivent être débarqués rapidement. Premier exportateur mondial de bananes, l’Équateur est l’un des pays qui bénéficient le plus du commerce de la cocaïne entre l’Europe et la Colombie voisine. L’argent, lui, est en partie blanchi sur place. Aux Pays-Bas, il n’existe pas de limites aux paiements en espèces. Une souplesse abondamment exploitée par les trafiquants.

Une empreinte historique

Une autre raison de la prévalence du trafic dans les ports du nord est de nature historique. Les relations qu’entretiennent les Pays-Bas, en particulier avec le commerce des drogues, s’inscrivent dans la longue durée. Au xviie siècle déjà, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales reprit les comptoirs de commerce originellement tenus par les Portugais et contribua à la diffusion de l’opium en Asie du Sud-Est[10]. Mais les Indes néerlandaises jouèrent également un rôle dans l’industrie de la cocaïne. L’île de Java était, au début du xxe siècle, l’un des plus gros producteurs mondiaux de coca[11]. Les Pays-Bas contrôlaient alors le quart du marché mondial de la cocaïne et le port d’Amsterdam devint un lieu important de transit de ce produit[12].

Les années 1970 marquèrent un tournant. Le pays, de tradition très libérale, pratiqua une politique de tolérance par rapport au cannabis, autorisant en 1976 les coffee shops. Des ressortissants néerlandais et belges d’origine marocaine mirent alors à profit leurs liens familiaux avec des cultivateurs de haschich dans la région montagneuse du Rif, au Maroc. Le trafic de haschisch s’est progressivement étendu à la cocaïne, plus lucrative. De ce commerce est née dans les années 1990 la principale organisation criminelle à la tête du trafic de drogue aux Pays-Bas et en Belgique, la Mocro Maffia, « Mocro » étant la contraction péjorative de « Marokko » (« marocain » en néerlandais). Travaillant principalement depuis la Belgique et les Pays-Bas, ce puissant cartel[13] contrôlerait environ un tiers du commerce total de la cocaïne en Europe.

Depuis quelques années, la violence n’est plus circonscrite aux cercles criminels. La devise du gang, « Wie praat, die gaat » (Quiconque parle, doit partir), s’est étendue à la société civile : journalistes parlant du gang, procureurs enquêtant sur eux ou avocats représentant leurs adversaires. En 2018, la rédaction du quotidien De Telegraaf est visée par une attaque au camion bélier. Quelques jours plus tôt, un attentat au lance-roquettes avait été déjoué chez leurs confrères de Panorama. En 2019, la Mocro Maffia a assassiné l’avocat Derk Wiersum, qui défendait un repenti, et, deux ans plus tard, le journaliste Peter de Vries, spécialisé dans les affaires criminelles. Les deux hommes ont été abattus en pleine rue à Amsterdam. Un pas supplémentaire a été franchi en 2021 avec les menaces émises à l’encontre du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, du ministre de la Justice belge, Vincent Van Quickenborne, et de la princesse héritière néerlandaise Amalia.

La longueur d’avance des trafiquants

En janvier 2025, les douanes belges ont dévoilé une chute spectaculaire des quantités de cocaïne saisies en 2024 au port d’Anvers (-36 % par rapport à 2023)[14]. Cette diminution ne traduit pourtant pas un recul du trafic. D’autres indicateurs, comme la stabilité des prix, les saisies réalisées dans les pays sources ou encore les résidus de cocaïne retrouvés dans les eaux usées, révèlent que le trafic international ne connaît pas de ralentissement.

À lire aussi : Logistique du narcotrafic : les chemins de la drogue, des ports aux consommateurs

La chute des volumes saisis en Belgique s’expliquerait alors par les stratégies d’évitement des organisations criminelles, qui gardent toujours un temps d’avance sur les systèmes de surveillance. Parmi les tactiques principales, la multiplication d’envois de petites quantités permet une meilleure répartition des risques. Les routes maritimes indirectes, avec escale en Afrique de l’Ouest ou en mer Noire, contribuent aussi à brouiller les pistes. Par ailleurs, certaines organisations déchargent la cocaïne des navires marchands avant même son arrivée à quai : la drogue est alors larguée en pleine mer, avant d’être récupérée par des bateaux de pêche ou de plaisance. Des sous-marins acheminant la marchandise illicite ont même été détectés depuis 2019. Enfin, les trafiquants utilisent de plus en plus la dissimulation chimique de la cocaïne. La drogue est manipulée chimiquement afin d’être intégrée à de la pulpe de fruit, des vêtements ou du charbon. Sous cette forme, elle est indétectable au scanner et échappe le plus souvent au flair des chiens renifleurs. Une fois arrivée à destination, elle est extraite dans des laboratoires clandestins afin de lui rendre sa forme consommable[15].

La faillite de la prohibition

Face à cet assaut, de nouvelles méthodes ont été mises en place par les autorités belges et néerlandaises ces dernières années : renforcement de la police maritime, installation de scanners mobiles au port d’Anvers, etc. Surtout, une enquête retentissante est venue perturber en 2020 et 2021 la montée en puissance de ces gangs. Le coup de filet a pu avoir lieu grâce à la collaboration des polices française, belge et néerlandaise, qui ont réussi à infiltrer des messageries cryptées utilisées par le crime organisé, Sky ECC et EncroChat. Les polices ont intercepté pendant près d’un an plus de 1 milliard de messages, dont plus de 600 millions ont déjà été décryptés. Cette mine d’or d’informations a abouti à la condamnation de 119 personnes. En février 2024, le chef de la Mocro Maffia, Ridouan Taghi, fut condamné à perpétuité.

Toutefois, ni les arrestations ni les saisies ne ralentissent les activités criminelles. Tant que les containers arriveront dans les ports, le trafic rémunérateur ne devrait pas se tarir. La seule approche coercitive, dans sa version actuelle, est un échec. Non seulement elle coûte cher, mais elle épuise les forces de l’ordre, sature le système de la justice, et échoue à contrôler quoi que ce soit. La demande, quant à elle, ne cesse de croître malgré les politiques européennes de prévention. Une politique visant l’éradication est irréaliste, car elle se brise contre une réalité sociétale immémoriale : un monde sans drogue n’existe pas. Or, « Que sert d’interdire ce que l’on ne peut pas empêcher ? » demandait André Gide dans Les faux-monnayeurs. Il reste aujourd’hui, pour certaines de ces substances, à étudier les possibilités d’implanter des alternatives réalistes, en assurant la sécurité et en respectant les libertés fondamentales.

[1] Audition de Stéphanie Cherbonnier, directrice de l’Office anti-stupéfiants (OFAST), Sénat, 27 novembre 2023.

[2] Office des Nations unies contre la drogue et le crime, « Rapport mondial sur les drogues 2024 », UNODC, 2024, p. 1.

[3] Europol, « EU Drug Markets Analysis 2024 », Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2024, p. 10.

[4] Charles Baudelaire, « Le port », dans Le spleen de Paris ; petits poèmes en prose, Gallimard, 2006.

[5] Entretien mené le 21 janvier 2025 avec Laurent Laniel, analyste à l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA).

[6] « European Drug Report 2024: Trends and Developments », EUDA, 2024, p. 57.

[7] « Le port d’Anvers, épicentre de tous les trafics », Le Monde, 23 décembre 2021.

[8] Entretien mené le 21 janvier 2025 avec Laurent Laniel, op.cit.

[9] « Understanding Europe’s drug situation in 2024 – key developments », EUDA, 2024, p. 20.

[10] « Un siècle de lutte contre la drogue », Bulletin des stupéfiants, vol. LIX, n°1 et 2, UNDOC, 2007, p. 13.

[11] Michel Gandilhon, « Les Pays-Bas, la Belgique, les drogues et la criminalité : un seuil critique ? », Conflits, 9 avril 2023.

[12] Paul Gootenberg, « La filière coca du licite à l’illicite : grandeur et décadence d’une marchandise internationale », Hérodote, no 112, 2004, p. 66-83.

[13] Cette étiquette regroupe en fait une nébuleuse structurée autour de familles rivales.

[14] « Chute spectaculaire des saisies de cocaïne : les criminels déjouent les contrôles », RTBF, 9 janvier 2025.

[15] En 2022, 39 laboratoires de cocaïne ont été démantelés en Europe. « European Drug Report 2024: Trends and Developments », op.cit., p. 37.