Serge Eric Menye, consultant, conférencier et essayiste expert de l’Afrique, a écrit cet essai dans l’intention de remettre en cause l’idée récurrente selon laquelle le continent africain représenterait l’avenir économique mondial. En acteur du terrain, il entend au contraire se fonder sur les faits pour montrer que non seulement il n’en est rien, mais que la réalité est bien plutôt jusque-là celle de la spirale de l’échec, malgré des atouts certains qui lui permettraient d’envisager des solutions réellement convaincantes.

Serge Menye, L’Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle ?, Bibliomonde, avril 2025, 150 pages.

Si les ressources naturelles de l’Afrique constituent un atout majeur, ce continent n’est pas parvenu à assurer son décollage économique, comme l’a pourtant réussi l’Asie, autre continent présenté pendant longtemps comme désespérant aux yeux de nombreux économistes. Au contraire, elle s’est enlisée, sans vraiment parvenir à profiter des dernières décennies de croissance mondiale favorable et de recul important de la pauvreté.

L’Afrique, un nouvel eldorado ?

Le développement accéléré de la Chine, de l’Inde et de nombreux autres pays, qui a permis une forte demande en ressources naturelles et qui les a orientés notamment vers l’Afrique, laissait pourtant entrevoir un avenir radieux, annoncé avec enthousiasme dès 2010 aussi bien par une étude retentissante du cabinet McKinsey que pas la Banque Africaine de Développement (BAD) ou que la presse économique la plus en vogue, nous rappelle Serge Eric Menye. Les investisseurs internationaux eux-mêmes ont rapidement déchanté et se sont pour beaucoup repliés après y avoir cru et avoir espéré un développement comparable à ce qu’avait connu l’Asie.

« Plus encore, à la suite d’une enquête d’envergure menée à travers 34 pays africains par Afro-barometer, les Africains eux-mêmes, dans leur majorité, estiment que la croissance économique tant vantée du continent n’apparaît nulle part. Ils relèguent le récit afro-optimiste à une forme extrême du déni, naïvement ornée de généralisations abstraites et de parcours individuels, faisant fi des défis hors norme auxquels est confronté le continent africain. »

À lire aussi : L’Afrique contemporaine

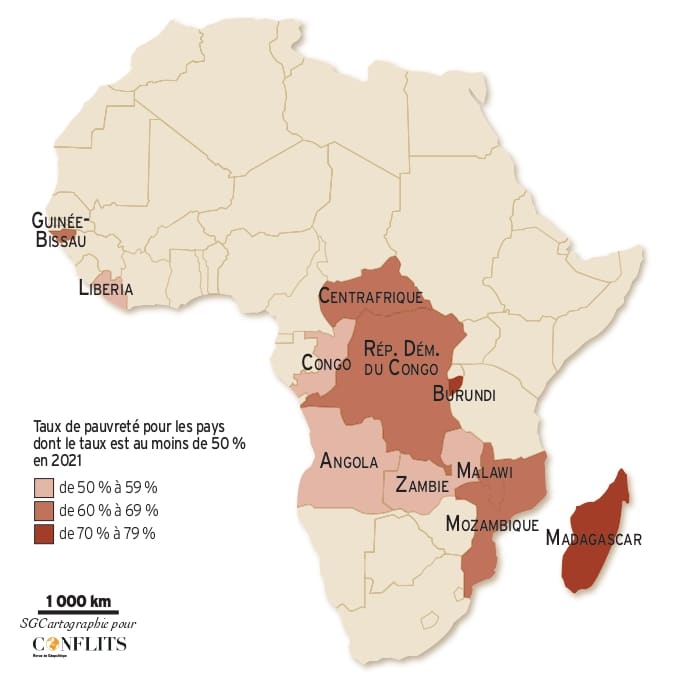

Le constat est plutôt à la dégradation de la situation de la plupart des pays du continent. Schéma économique archaïque fondé principalement sur l’exportation des matières premières, accentuation de la pauvreté, déclin économique, dette écrasante, tels sont les maux qui les touchent, tandis que la corruption, les coups d’État et les conflits armés connaissent une résurgence, de même que la violence, le terrorisme, sans oublier la mondialisation « qui a transformé le continent en dépotoir géant, pour les déchets toxiques, les produits contrefaits, les aliments avariés, et le narcotrafic ». Cela fait beaucoup ! Dans des pays où l’analphabétisme atteint toujours des proportions alarmantes et où le manque d’infrastructures se fait sentir.

Les origines de cette pauvreté endémique

Tel est le premier objet d’étude de ce livre qui comporte trois parties. L’auteur propose de rechercher les causes du terrible constat précédent, avant de pouvoir en déterminer les responsabilités dans une deuxième partie, puis envisager d’évoquer en définitive les perspectives à venir.

Un chiffre parle de lui-même : 60% des pauvres dans le monde se situaient en Afrique en l’an 2000, contre 10% en 1960. Signe que ce continent, pas vraiment aidé par une démographie qui demeure particulièrement élevée, a raté le train de toutes les dynamiques économiques du dernier demi-siècle : mondialisation, numérisation, digitalisation, notamment.

Ce sont même 90% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté qui s’y trouveront d’ici 2030, selon les projections.

Les causes en sont multiples :

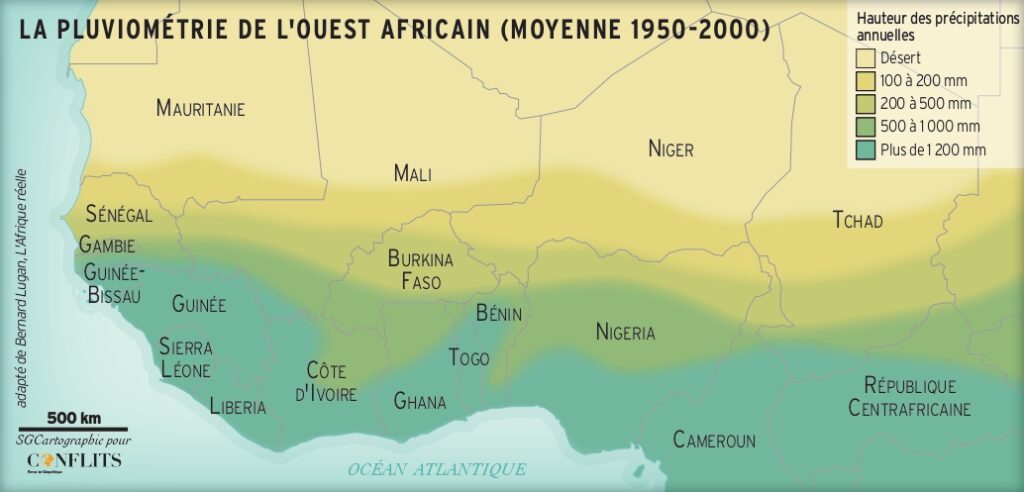

Croissance économique faible en lien avec des économies archaïques, croissance démographique élevée (qui devrait passer de 1,5 milliard d’habitants aujourd’hui à 4,5 milliards en 2100, avec toutes les conséquences que l’on imagine et que détaille l’auteur), analphabétisme dramatique (plus de la moitié de la population), surendettement qui empêche de pouvoir investir dans l’éducation, la santé et les infrastructures, institutions défaillantes, obscurantisme, corruption endémique, conflits armés et guerres fratricides, dépendance envers une agriculture peu moderne et à faibles rendements, souffrant qui plus est d’insuffisances logistiques très handicapantes (stockage, transport, circuits de distribution) et nettement sous-exploitées quand les terres ne sont pas tout simplement vendues massivement à des investisseurs étrangers, ainsi qu’ aux matières premières exportées sans valeur ajoutée (un pays comme le Nigéria, qui est le plus gros producteur de pétrole d’Afrique, importe 90% de ses besoins en essence faute de raffinerie !), fiscalité inefficace et épargne trop faible, situation quasi-anarchique à tous les niveaux, sans oublier une trop forte dépendance à l’aide.

Autant de points étudiés en détail par Serge Eric Menye, qui viennent étayer le diagnostic (et suggèrent par eux-mêmes les solutions).

Même les pays qui tirent le mieux leur épingle du jeu, à l’image de la Côte d’Ivoire, du Ghana ou du Rwanda, n’enregistrent qu’un impact limité sur les conditions de vie de leurs habitants.

Le fléau des conflits armés et de la corruption

Insistons particulièrement sur les conflits, rivalités tribales et affrontements armés. « Pour un territoire, une religion, une idéologie, une ethnie ou une ressource minière, les batailles font rage avec une effrayante aisance ». Outre les coups d’État fréquents, les mouvements djihadistes conquièrent des territoires de plus en plus importants, face à certains États dépassés par leur puissance militaire et financière.

Carte tu taux de pauvreté dans les pays africains où le taux est au moins de 50% en 2021.

(c) Conflits

Ces multiples conflits armés laissent des économies exsangues, forçant des dizaines de millions de personnes (!) à fuir leur foyer, tandis que d’innombrables infrastructures sont détruites, de même que des terres cultivables, de nombreux emplois, et des activités agricoles. Il en résulte une aggravation de la crise alimentaire, de l’inflation, de la pauvreté extrême, de l’instabilité économique. Là encore, un chiffre effrayant mérite d’être cité : on estime à 300 milliards de dollars (!) les sommes perdues par les pays meurtris par toute cette violence depuis 1990. On imagine aisément comment de telles sommes auraient pu être utilisées… Surtout, comme tout apprenti économiste doit le savoir, on ne peut rien bâtir ou entreprendre sans l’indispensable confiance, celle de l’État de droit ; donc, difficile de concevoir de se lancer dans des activités économiques favorables au développement dans de telles conditions. D’autant plus qu’un autre phénomène est d’ampleur, lui aussi détaillé par les analyses de l’auteur : la corruption endémique, qui touche toutes les sphères de la société de la plupart des pays du continent, dans des proportions inimaginables. À tel point qu’elle coûterait à l’Afrique près de 25% de sa richesse chaque année.

À lire aussi : La Corne du croissant. La Turquie et l’Afrique orientale

Comme le dit si bien Serge Eric Menye, les chiffres donnent le vertige. Et en l’absence de réponses véritablement convaincantes à tous les niveaux, dans une situation de désordre général et même de chaos, l’Afrique se dirige – comme le titre de l’essai en pose la question – tout droit vers la catastrophe.

Économies sinistrées et absence de démocratie

Dans le domaine économique, le secteur informel prédomine largement. Ce qui constitue à la fois un frein au développement et une trappe à pauvreté. Quant aux statistiques, elles sont rares et largement erronées, voire manipulées, sous-estimant l’ampleur des phénomènes.

« Car cela veut dire que la majorité des habitants est mal payée, n’est pas formée, n’a aucune protection légale, et ne cotise nulle part, ni à l’assurance maladie, ni à la retraite, ni à l’impôt. Cela dit aussi que la plupart des entreprises sont illégales, leurs activités ne sont pas contrôlées, elles traitent leurs employés sans aucune règle, et peut alors faire ce qu’elles veulent, comme produire et vendre des biens dangereux pour la santé. »

C’est sur ce terrain que pullulent les mafias, l’État islamique, le narcotrafic, le trafic d’armes, les entreprises criminelles, le financement du terrorisme, la violence généralisée, ainsi que les médicaments contrefaits (qui représentent plus de la moitié des médicaments vendus et entraînent un demi-million de décès par an selon l’ONU ! Avec la participation active de mouvements tels que le Hezbollah, le Hamas, Boko Haram ou Al-Qaïda). Sans compter les produits chimiques et pesticides interdits ailleurs, qui pénètrent allègrement les marchés africains, provoquant là encore des maladies, décès, et autres calamités, en nombre.

Un bien sombre constat.

Le racisme et l’esclavage constituent d’autres plaies ouvertes, tandis que les droits humains fondamentaux ne sont souvent pas respectés, dans des pays où les institutions sont faibles et les régimes corrompus, une minorité de dirigeants au pouvoir se comportant comme des monarques sans être tenus responsables de leurs actions, s’accaparant souvent une bonne partie des richesses au détriment de la population, les détournements d’argent public étant colossaux.

Certains pays, comme le Bostwana, le Sénégal, le Ghana, le Somaliland (le « Taïwan africain »), ou encore la Namibie et le Kenya, font malgré tout exception sur le terrain des progrès démocratiques, précise l’auteur.

Ce manque de démocratie entraîne par ailleurs de fréquents troubles politiques et sociaux peu favorables aux investissements étrangers ou nationaux.

« Les anglophones à quelques exceptions près, ont une relation plus mature avec le concept démocratique – à l’occidentale – contrairement aux pays francophones où règnent les dictateurs. La corruption, le favoritisme, les détournements, les surfacturations, le clientélisme, l’endogamie, la ploutocratie résultent de graves lacunes démocratiques, faute d’accès aux systèmes de contrôles ».

À qui incombe la responsabilité de toute cette situation ?

Incontestablement à ses dirigeants, montre Serge Eric Menye dans la deuxième partie de l’ouvrage, ajoutant que « ce constat contraste avec les discours victimaires qui attribuent l’ensemble des problèmes africains à des facteurs anciens, tels que l’esclavage ou la colonisation », même s’ils ont bien sûr indéniablement marqué le continent. Preuve en est le développement fantastique des pays d’Asie, à l’image par exemple de la Corée du Sud, un temps nation la plus pauvre du monde.

« La différence réside dans la gouvernance. Là où les nations bien administrées investissent dans l’éducation, les infrastructures, et la diversification économique, celles mal dirigées gaspillent leurs ressources dans la corruption, les conflits, les détournements ou des politiques inefficaces ».

Pas plus que n’est valable, à en juger par d’autres endroits du monde, la thèse de la « malédiction des matières premières », qui n’existe tout simplement pas selon lui et ne sert qu’à « justifier l’injustifiable ».

Concentration du pouvoir à caractère autocratique et non démocratique par des dirigeants corrompus souvent âgés depuis longtemps en place, clientélisme, coups d’État, et dynasties au pouvoir, sont trop souvent ce qui prédomine en Afrique, expliquant en grande partie le fossé entre la population et ses dirigeants, dont la gouvernance est catastrophique, sans aucune notion de mérite, de compétence ou de responsabilité, et déconnectée des besoins de la (jeune) population.

« Il demeure quand même une lueur d’espoir, tout n’est pas perdu. Des pays comme le Bostwana et le Rwanda montrent qu’une gouvernance déterminée peut faire toute la différence. Bien que pauvre en ressources naturelles, le Rwanda a misé sur la stabilité politique, la lutte contre la corruption, et l’innovation pour bâtir une économie résiliente avec des institutions fortes et une vision à long terme pour inverser la tendance ».

Autre chiffre évocateur du scandale absolu que représentent l’inconséquence et la corruption de nombreux dirigeants africains indifférents au sort de leurs supposés administrés, « de 2000 à 2015, ce sont 836 milliards de dollars qui ont disparu d’Afrique vers le monde développé. Comparé au stock total de la dette extérieure de l’Afrique, qui s’élevait à 770 milliards de dollars en 2018, cela fait de l’Afrique un « créancier net du reste du monde », selon le rapport [de la Cnuced en 2020]. L’Afrique, en réalité, finance les pays développés. Il y a plus d’argent qui sort illégalement du continent qu’il n’en reçoit ».

Lorsqu’on lit une évocation des fortunes personnelles de nombre de ces dirigeants et des propriétés et autres biens de luxe qu’ils détiennent un peu partout dans le monde avec l’argent détourné, chacun pour des dizaines de milliards de dollars bien souvent, on est ébahi par l’ampleur de cette situation plus que révoltante.

Il ne faut pas négliger, enfin, le rôle plus que critiquable des puissances étrangères (France, États-Unis, aujourd’hui Russie et Turquie, sans oublier naturellement la Chine) et des institutions internationales dans les conflits qui déchirent les nations et contribuent grandement à la pauvreté de l’Afrique. L’auteur les qualifie de toxiques et montre comment les missions de l’ONU et des Casques bleus sont loin d’être toujours impartiaux et efficaces en matière de paix, tandis que l’aide s’avère bien souvent être un poison et, là encore, n’a pas toujours le caractère de neutralité qu’on peut lui imaginer.

Quelles perspectives ?

L’Afrique dispose de nombreux atouts. À commencer par ses exceptionnelles ressources naturelles, sa superficie et sa densité moyenne de population rapportée à cette superficie, son espace maritime très étendu, ainsi que l’importance des terres arables, mais non exploitées, dont le potentiel est colossal. De fortes capacités également en matière de tourisme avec ses paysages fabuleux, des richesses humaines, culturelles et artistiques non négligeables.

Les recettes sont toujours les mêmes, on les connaît. Elles découlent naturellement des observations précédentes et font l’objet de la troisième partie de l’ouvrage.

À lire aussi : La Chine en Afrique

Reste à les mettre en œuvre : formation, notamment aux techniques modernes, par exemple en agriculture, développement de l’industrie et du tourisme, en particulier transformation locale des matières premières plutôt que leur exportation pure et simple (comme l’ont entrepris le Gabon et le Bostwana avec succès), permettant ainsi ensuite de financer les infrastructures et services essentiels (routes, écoles, hôpitaux, infrastructures de commerce, ports, etc.), développement de l’économie de marché, des programmes éducatifs et universités, de la recherche, encouragement de l’entrepreneuriat, véritables politiques de santé publique, lutte résolue contre les faux médicaments, les faux médecins, la corruption et les trafiquants en tous genres, et bien sûr formation d’une nouvelle génération de futurs leaders intègres et compétents. Les réseaux d’énergie également doivent impérativement être développés et font partie des priorités à exploiter, surtout lorsque l’on sait que 600 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité en Afrique, les entreprises en étant tout aussi pénalisées.

Autant de pistes que Serge Eric Menye nous présente comme tout à fait exploitables, indispensables pour sortir du marasme dans lequel l’Afrique s’est embourbée, et qui constituent une réelle source d’espoir pour le futur, rendant possible le décollage tant attendu du continent.

En conclusion

On ressort absolument ébahi de cette lecture, par le panorama plus qu’affolant qui est dressé des réalités de l’Afrique d’aujourd’hui. Bien au-delà de ce que l’on pouvait en connaître ou imaginer. Toutefois, Serge Eric Menye, en nous montrant également les avancées prometteuses réalisées dans un certain nombre de ces pays et dans un certain nombre de domaines, ainsi que les perspectives positives qu’offrent des initiatives privées, de même que la création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf), laissent entrevoir un potentiel fantastique que l’on ne peut que souhaiter voir émerger. À condition, autrement dit, que la mesure des tares actuelles du continent soit prise et que de vives volontés continuent de naître et de se mettre en action.