Les États-Unis ont créé un empire politique et économique dans lequel gravitent des États provinciaux. Mais ces provinces se révoltent, conduisant à une redéfinition de l’Empire.

L’émergence fulgurante des mouvements souverainistes à travers l’Occident ne semble pas être un phénomène conjoncturel, mais plutôt le symptôme structurel de la phase descendante de la parabole impériale américaine. Idéalement née avec les Lumières, elle semble avoir atteint son apogée au début de ce millénaire. Rejetée dans une grande partie de la planète, mise à l’épreuve par le profond malaise qui pèse sur la société étasunienne, la Pax Americana grince et les provinces de l’empire relèvent la tête et la remettent en question.

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

L’alternance traditionnelle entre gauche et droite institutionnelles dans les démocraties occidentales s’est coincée depuis au moins une décennie en raison de la progression des partis antisystèmes, dits populistes ou souverainistes, parfois d’extrême gauche, principalement d’extrême droite. Ce phénomène a émergé au cours des années 2000, après la période des manifestations antimondialistes (No-Global), s’est progressivement développé dans le temps et a connu une forte accélération avec le Covid et la guerre en Ukraine.

Cette tendance s’exprime différemment selon les pays, en fonction de leurs inclinations et de leurs spécificités.

Aux États-Unis, le trumpisme s’est greffé sur le Parti républicain, pilier traditionnel de la politique américaine, le modifiant radicalement de l’intérieur et le transformant en un mouvement pseudo-révolutionnaire.

En Angleterre, la pression du ventre du pays en faveur d’une sortie de l’UE a généré de nouvelles forces politiques nationalistes qui ont fortement polarisé le débat public et entraîné une partie transversale des partis traditionnels sur leurs positions.

En Allemagne, la profonde faille nationale s’aggravant trente-cinq ans après la réunification, les partis antisystèmes sont un produit de l’ex-RDA, où le plus important d’entre eux, l’AfD, est devenu la principale force politique, cherchant à rayonner dans le reste du pays.

Israël, nation d’immigration jumelle des États-Unis, connaît une situation similaire à celle américaine : un parti traditionnel de droite, pilier de la politique nationale, s’est allié à de petites formations extrémistes au sein d’un gouvernement qui se veut révolutionnaire.

L’Italie, pays historiquement laboratoire d’expériences politiques innovantes, a déjà connu au début de la dernière décennie l’explosion d’un mouvement sui generis, créé par un humoriste très populaire, Beppe Grillo, mêlant instances d’extrême droite et d’extrême gauche. Rapidement dégonflé, il a passé le relais du populisme au traditionnel parti régionaliste du nord, qui s’était rapidement transformé en force nationale pour unir les revendications autonomistes locales aux instances nationalistes du ventre du pays tout entier. Une opération qui a rapidement échoué au profit d’une droite institutionnalisée grâce à la légitimation de Berlusconi dans les années 1990, laquelle, changeant de visage et de nom, s’est recyclée en un nouveau conservatisme antisystème.

En France, le conflit identitaire entre les différentes âmes du pays s’est aggravé de manière vertigineuse, éclipsant presque celui traditionnel républicain entre le néo-bonapartisme et l’internationalisme héritier des Lumières. La nouvelle faille nationale se déplace vers les rives extrêmes du lepénisme nationaliste et de la gauche maximaliste, qui fusionne ses instances avec les revendications d’un certain islamisme politique. Cependant, malgré ses différentes déclinaisons selon les pays, le phénomène commun à l’ensemble du monde occidental semble avoir une origine transnationale unique et se présenter comme un tournant dans sa parabole historique.

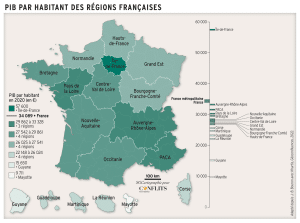

L’Occident face à son modèle

En centrant l’analyse sur une approche économique, l’Occident semble confronté à une crise structurelle du modèle libéral. La dernière fois, cela s’est produit dans la première moitié du siècle dernier, avec l’apogée de la Grande Dépression de l’entre-deux-guerres. Ce n’est pas un hasard si l’on note plusieurs similitudes entre la situation actuelle et celle vécue par l’Europe il y a un siècle. Bien que la transition d’après-guerre vers le modèle social-démocrate d’inspiration keynésienne ait déterminé le grand développement économique des Trente Glorieuses, à partir des années 1980 outre-Atlantique, avec les enseignements de l’École de Chicago et la Reaganomics, le vent du libéralisme a recommencé à souffler, accueilli à l’époque en Europe uniquement par l’Angleterre thatchérienne. L’effondrement successif de l’Union soviétique et du socialisme réel a enlevé tout frein à son explosion, relayé par les États-Unis dans le monde entier sous les deux mandats de l’administration Clinton. La liberté totale de circulation internationale des capitaux et les délocalisations massives de la production vers le tiers-monde ont conduit à la financiarisation et à la désindustrialisation des économies occidentales avec une forte détérioration des conditions économiques des classes moyennes, qui ont vu de plus en plus l’écart avec les classes supérieures se creuser et celui avec les classes inférieures se réduire. Le triomphe du Marché à l’échelle mondiale a comprimé la souveraineté économique des États nationaux au profit d’entités supranationales publiques et privées. Le cas de la zone euro de Maastricht est emblématique, car elle a imposé aux États membres l’abolition de tous les instruments de politique macroéconomique, moteurs traditionnels keynésiens axés sur la demande, les contraignant à poursuivre uniquement des politiques de soutien à l’offre, typiquement libérales. La réaction des classes moyennes au déclin de leur statut a alimenté la naissance et la croissance de partis antisystème, qui contestent la mondialisation libérale et exaltent la souveraineté économique, pour laquelle ils s’autodéfinissent comme souverainistes.

La transformation de la gauche et la dissolution de la droite

Si l’on transpose l’analyse au champ politologique, on constate que les deux approches ne s’opposent pas, mais se complètent. La fin de la guerre froide, avec le triomphe du modèle capitaliste américain sur le paradigme du socialisme réel soviétique, a engendré une transformation radicale des partis de la gauche institutionnelle occidentale, qui, de sociaux-démocrates keynésiens, sont devenus libéraux, pour rejoindre la droite sur son rivage traditionnel. L’abandon de la centralité de l’État dans l’économie au profit de l’idéologie du laissez-faire et de la main invisible du Marché a conduit à la privatisation de tous les biens publics et au démantèlement progressif de l’État-providence. Ayant ainsi quitté les instances traditionnelles des classes populaires, telles que la recherche du plein emploi et la redistribution des revenus, la gauche institutionnelle est devenue la championne de la démolition des frontières et de la dissolution des identités nationales en une citoyenneté planétaire unique. Le progressisme non plus conçu comme l’amélioration de la condition économique des classes les plus faibles, mais comme l’aspiration à éliminer tout conflit, non seulement entre les différentes collectivités nationales, mais aussi en leur sein, en luttant contre toute forme d’identité, ethnique, religieuse ou sexuelle, afin de créer, dans un doux souffle œcuménique, une société mondiale homogène et fluide. De l’internationalisme socialiste à la mondialisation du capitalisme, des droits sociaux de la majorité aux droits civils des minorités : une transformation historique d’une grande portée politique et sociale, comparable à celle qui, il y a exactement un siècle, a vu une partie de l’internationalisme ouvrier se transformer en socialisme nationaliste, donnant naissance au fascisme.

La libre circulation des capitaux, les instances libérales, la croissance du niveau moyen de bien-être des classes les plus défavorisées et le vieillissement progressif de la population en ont été les quatre facteurs convergeant vers une augmentation exponentielle du phénomène migratoire. Parallèlement, l’approche anti-identitaire ne pouvait même pas envisager l’assimilation à un canon national, le modèle intégrationniste étant le seul viable. Son échec substantiel a donné naissance au phénomène du communautarisme, qui a parfois même dégénéré en tribalisme. La perte de souveraineté et d’identité nationale, l’imposition d’une société fluide et la propagation du séparatisme ont fortement impacté le traditionnel conservatisme modéré et sécuritaire de la classe moyenne. Sa révolte contre le système a poussé les partis populistes, qui rassemblent les instances identitaires et souverainistes qui lui sont chères, contre l’homologation du mondialisme progressiste.

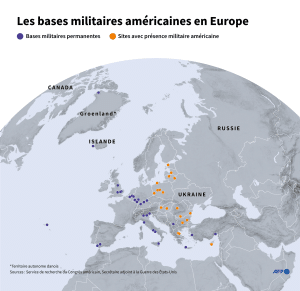

Les analyses économique et politologique ne dépassent pas leur champ d’expertise, tandis que l’approche géopolitique élargit la vision pour intégrer les deux. Dans la discipline géopolitique, les événements sont déterminés par les fondamentaux structurels des collectivités, tandis que la politique n’est que la superstructure qui les habille et l’économie qu’un outil. Pendant la guerre froide, les deux empires se sont partagé la planète, rivalisant évidemment sur le hard power, mais chacun dominait fermement son propre bloc et menaçait la cohésion de l’autre avec le soft power : d’un côté, l’American Way of Life, fait de capitalisme, démocratie et droits humains universels ; de l’autre, l’aspiration au paradis d’une économie et d’une société communistes. Afin d’endiguer l’attrait que le soft power russe exerçait sur les classes populaires occidentales, Washington lança le plan Marshall et imposa aux provinces un modèle capitaliste social-démocrate keynésien, soutenu par un puissant État-providence, afin de réduire au maximum les inégalités sociales et de désamorcer la « menace rouge » parmi les classes défavorisées.

« Quel lien avec l’Amérique ? Le dilemme ds droites »

Avec l’implosion de l’Union soviétique, l’absence de concurrence en matière de soft power et l’extension naturelle de l’empire américain à travers la planète ont entraîné une transformation radicale du capitalisme qui, de social-démocrate keynésien et national, est devenu libéral et mondial. En l’absence de freins et de contraintes, le modèle économique anglo-américain a suivi son évolution naturelle, la plus adaptée aux besoins de suprématie mondiale de son auteur. Parallèlement, au sein de la superstructure politique, les partis de gauche ont abandonné le soft power russe pour adopter celui américain. La politique et l’économie sont ainsi devenues des outils de l’empereur pour homogénéiser, standardiser et dominer les provinces. Dans la sphère culturelle, l’explosion du politiquement correct à partir des années 1990 se présente donc comme une idéologie néocoloniale à vocation totalitaire, visant à modifier la fibre anthropologique des populations soumises. Ainsi, la libre circulation des capitaux, les délocalisations industrielles, la financiarisation et la multinationalisation de l’économie, la perte de souveraineté économique et politique des États dissoute dans des organismes publics supranationaux d’émanation américaine, la diffusion du politiquement correct. Ce sont autant d’instruments impériaux efficaces pour rendre les provinces de plus en plus homogènes et dociles, et donc plus facile à soumettre.

La fin de l’universalisme

Le mécanisme semblait parfaitement fonctionner tout au long des années 1990, lorsque les Américains croyaient vraiment pouvoir assimiler la planète entière à leur modèle politique, économique et culturel, imaginant que toutes les populations du monde se bousculaient pour accéder au paradis de la Pax impériale. Le 11 septembre 2001, et les guerres insensées et défaillantes qui ont suivi en Irak et en Afghanistan ont sonné le réveil brutal : une bonne partie du monde non seulement refuse de s’américaniser, mais est aussi hostile à l’American Way of Life. Si le soft power échoue, le hard power seul ne permet pas qu’une planète de plus de 8 milliards d’habitants soit dominée par une collectivité de 350 millions d’individus, et encore moins si elle traverse une phase de grande « fatigue impériale », comme celle étasunienne. La radicalisation du politiquement correct en wokisme n’est pas seulement la dégénérescence d’un outil de soft power, mais aussi la manifestation d’un profond malaise dans la société américaine.

Si la Pax impériale grince parce que Washington n’est plus en mesure de la défendre, les provinces relèvent naturellement la tête et la remettent en question. Aux États-Unis, le trumpisme n’est que le thermomètre d’une Amérique profonde, incapable de supporter le lourd fardeau des trois facteurs structurels d’un empire : une situation de guerre perpétuelle, l’assimilation de flux migratoires croissants et un gigantesque déficit commercial. Par conséquent, en Europe, le ventre des pays conteste les trois grands instruments de l’hégémonie américaine : le libéralisme économique, le mondialisme politique progressiste et le politiquement correct, notamment dans sa version terminale wokiste, redécouvrant les identités nationales et le souverainisme. La France et Israël, deux nations différemment jumelles des États-Unis, forment avec la superpuissance hégémonique la triade des pays les plus importants de l’Occident, tous trois au bord de la guerre civile. Cela est emblématique de l’état de santé de la Pax Americana.

Le sentiment de revivre aujourd’hui ce que l’Europe a vécu il y a un siècle naît du fait qu’à cette époque un autre empire, celui anglais, vivait son crépuscule et n’était plus en mesure de défendre la Pax Britannica, qui prit fin avec la Seconde Guerre mondiale.

Le concept d’Occident est né des Lumières. À la fin du xviiie siècle, dans le pays le plus peuplé et le plus jeune d’Europe, la bourgeoisie la plus sophistiquée du monde a produit le soft power le plus raffiné et le plus puissant depuis l’Empire romain. À diffuser dans le monde, comme au temps des Césars. Afin d’imposer la nouvelle France comme une idée, un modèle politique, économique et culturel universel. Mais le projet a capoté sur les bords de la Seine. Ils ont pris le relais outre-Atlantique et l’ont fait leur, arrivant là où les Français avaient échoué. L’Amérique est une France qui a réussi. La fille qui a suivi le chemin indiqué par sa mère. Jusqu’à un certain point. Or, on a l’impression que ce point a été atteint au début de ce millénaire. Nous vivons probablement la phase terminale de la parabole de l’Occident des Lumières. Elle a commencé avec la Révolution française et va vraisemblablement s’achever avec le wokisme, l’incontournable étape nihiliste de sa dernière ligne droite décadente.

1 Le premier surtout, mais pas seulement, de tradition gaulliste, le second surtout, mais pas seulement, interprété par le socialisme mitterrandien, F. Agnocchetti, « La Francia si scopre sovranista », Limesonline, 30.06.2021.

2 F. Agnocchetti, « Parigi tra sogni nazionalista e aspirazione imperiale », Limesonline, 05.12.2024.

3 « It’s the economy, stupid », célèbre déclaration de Bill Clinton à l’approche de l’ouverture de l’OMC à la Chine. « Le conte de fées selon lequel l’économie détermine la politique et la culture d’un pays », L. Caracciolo : « Dall’impero americano all’incertezza europea », Lectio magistralis, 14.05.2025.

4 Écrit avec un grand M car il était devenu une sorte de totem, une nouvelle religion.

5 Ce n’est pas un hasard si, même dans leurs noms, les partis de gauche ont tendance à se définir comme de moins en moins de gauche et de plus en plus progressistes.

6 C’est le rêve progressiste de transporter le monde entier dans une dimension post-historique, caractérisé par l’absence totale de guerres.

7 Comment le tribalisme est défini plus sobrement par les institutions françaises.

8 Universels sont-ils pour nous, Occidentaux, pas pour le reste du monde.

9 Les populations européennes, autrefois à projection hégémonique, ont adopté une approche minimaliste à l’existence fondée uniquement sur l’économie.

10 F. Agnocchetti, « L’Europe occidentale sous l’emprise de la faille identitaire américaine », Conflits, no 57, « Ukraine. Le monde d’après ».

11 Ibidem.