« Fermé pour infraction à la réglementation économique », c’est ce que l’on peut lire sur une pompe à essence à Bamako. Derrière cet écriteau se cache le déni de la junte face à la pression économique grandissante qui lui est imposée par le JNIM depuis plusieurs semaines.

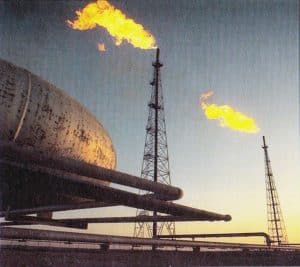

Début septembre, les djihadistes de Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans), ont lancé une campagne visant à asphyxier la capitale malienne sur le plan énergétique. Une tactique bien établie qui démontre le pouvoir grandissant du groupe.

À lire également : L’État islamique au Sahel vise une expansion régionale

Une stratégie réfléchie

Le 3 septembre dernier, le JNIM annonçait le début de sa campagne de blocus de Bamako et sa volonté de cibler les convois d’hydrocarbures. La mise en application a été immédiate, et des points de contrôle et embuscades ont vu le jour sur les routes du sud du pays, permettant la destruction de plusieurs convois de camions-citernes transportant du carburant. Le 14 septembre, l’attaque d’un convoi d’hydrocarbures, sous escorte militaire, s’est soldée par la destruction d’une cinquantaine de camions-citernes. Le lendemain, le JNIM a publié une vidéo montrant son porte-parole, Abou Houzeifa al-Bambari, réaffirmant la détermination du groupe à continuer son blocus et à prendre pour cible les militaires et chauffeurs refusant d’obtempérer.

Les conséquences ne se sont pas fait attendre, puisque les prix du fioul ont rapidement doublé, voire triplé à la pompe, atteignant à ce jour les 3000 francs CFA le litre, s’ajoutant aux longues files d’attente qui se forment devant les stations-service. Dans un pays où le salaire moyen se situe à ~40 000 francs CFA par mois pour un citadin, les retombées économiques ont été quasi-fulgurantes, impactant notamment les chauffeurs de taxi, encore la production d’électricité ainsi que les vols aériens internes. Une forme de djihad économique qui porte ses fruits. Début octobre, le Syndicat National Malien des Acteurs du Pétrole et des Stations-Service (SYNAPESS) a publié un communiqué annonçant la fermeture, à titre conservatoire, de toutes les stations-service du territoire malien, appelant « les autorités compétentes à prendre urgemment leurs responsabilités afin de rétablir un approvisionnement normal et durable en produits pétroliers ».

Un écriteau placé par les autorités maliennes indiquant la fermeture d’une station service pour cause de tarifs trop élevés — cause directe du blocus opéré par le JNIM. Bamako, fin septembre 2025.

À lire également : « Il faut pouvoir s’oublier pour comprendre le pays et pour livrer l’information la plus impartiale possible »

Faire plier Bamako

Le fait de porter directement atteinte aux zones favorables au gouvernement, et plus précisément à la capitale du pays, relève d’une stratégie de déstabilisation et d’affaiblissement de la junte militaire, l’obligeant à considérer les revendications du groupe djihadiste.

Autre argument notoire, plusieurs vidéos montrant plusieurs dizaines de prisonniers maliens (et burkinabés) ont été publiées par le JNIM afin de faire pression et exiger des négociations en vue de la libération de ces derniers. Ces images, disponibles sur les réseaux sociaux, ajoutées à celles des convois calcinés, viennent discréditer le discours officiel des autorités maliennes consistant à nier les revers infligés par le groupe. Ne pas omettre qu’en parallèle, des troupes doivent être dépêchées auprès des convois pour assurer leur protection, affaiblissant de facto certaines bases militaires dans un contexte où ni l’armée malienne, ni le groupe Wagner ne parviennent à réellement contrer les assauts répétés du groupe djihadiste.

Le JNIM a notamment pu faire valoir sa volonté de voir les mercenaires russes quitter les bases qu’ils occupent dans le nord du pays. Ce refus de la présence de Wagner n’est pas nouveau et a été signifié à maintes reprises dans la propagande du groupe, qui a su intelligemment tirer parti des exactions commises par les Russes tout en ayant conscience du poids et de la létalité de ces derniers sur le terrain dans des confrontations directes. Dans la nuit du 30 septembre, un convoi sous haute sécurité est toutefois parvenu à entrer dans Bamako.

Malgré une stratégie d’implantation lente et méticuleuse, le JNIM jouit de succès militaires incontestables, en témoignent les prises de contrôle quasi-hebdomadaires de bases et camps de l’armée malienne, pillés puis incendiés. L’incapacité de la junte à couvrir son espace aérien depuis le départ de l’armée française, malgré l’usage irrégulier de drones turcs Bayraktar TB2, a permis aux djihadistes une plus grande capacité d’action, en témoigne la recrudescence de leurs raids et opérations diurnes. La mobilité du JNIM ainsi que celle de l’EIGS (État islamique au Grand Sahara) entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, montre la porosité, voire l’inexistence des frontières dans la zone, point déjà relevé lors de l’opération Barkhane. Dans un pays de plus en plus enclavé, l’incapacité de l’État malien à assurer les besoins d’une partie de sa population participe à renforcer le sentiment favorable envers le JNIM qui s’y substitue, en tentant d’assurer le rôle de l’autorité locale.

À lire également : Reconstruire des partenariats stables en Afrique à partir du cas malien