En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes sont unis par un rêve qui fédère et mobilise même si – ou peut-être parce que ? – il est irréaliste. Cela leur donne une force d’entraînement considérable.

- Face à cela, les partisans de la France sont réduits à soutenir, de manière court-termiste, des modifications législatives et constitutionnelles qui, bonnes ou mauvaises, sont incapables de susciter une adhésion politique profonde.

- Les loyalistes manquent d’un « mythe fédérateur » qui leur permettrait de se projeter collectivement dans l’avenir comme autre chose qu’une terre en sursis permanent.

Nous avions la chance d’être la semaine dernière dans les tribunes du Palais Bourbon pour assister en direct au sabordage, par le député anti-indépendantiste de la 1ère circonscription de Nouvelle-Calédonie, du texte visant au report des élections provinciales. Sur un plan juridique, c’est passionnant à observer. Sur un plan davantage politique, ou métapolitique, c’est en revanche désespérant. Voilà à quoi le camp anti-indépendantiste en est réduit : espérer qu’une manœuvre politique sera plus efficace qu’une autre manœuvre politique (l’obstruction du camp d’en face), qu’ils pourront battre un contre-la-montre qui joue contre eux, et que… des élections locales pourront bien être repoussées de quelques mois.

C’est un excellent moment pour prendre du recul. Car, à la vérité, in the big scheme of things, que les élections provinciales de 2025 soient ou non repoussées est d’une importance tout à fait secondaire. Croire que l’avenir de la Nouvelle-Calédonie se joue à cela serait faire preuve d’un court-termisme tout à fait alarmant.

Mercredi dernier, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, les deux députés de Nouvelle-Calédonie se sont exprimés : l’indépendantiste, M. Tjibaou, et le non-indépendantiste, M. Metzdorf. Sans doute personne ne pourrait-il nier que le représentant non-indépendantiste s’exprime mieux que son collègue et qu’il a une force de frappe politique bien supérieure – d’ailleurs, sa motion d’auto-sabordage a été très facilement adoptée, malgré l’opposition du député indépendantiste. Juridiquement, M. Metzdorf a gagné. Politiquement, pourtant, il nous semble que c’est M. Tjibaou, qui aura réussi à apparaître comme la victime d’un système politique national exigeant qu’on « tienne les élections à l’heure »… mais uniquement quand ça l’arrange.

A lire également : Nicolas Metzdorf, député de Nouvelle-Calédonie : « Les raisons de l’échec, c’est avant tout la faiblesse de la France »

Le rêve de l’indépendance

Derrière cette passe d’armes, il y a à notre sens un problème politique bien plus profond, qui a une dimension qu’on pourrait qualifier d’existentielle. Celle-ci se révèle dans les mots mêmes qui sont employés.

Tjibaou est indépendantiste. Comme son père avant lui, il se bat pour l’avènement d’une Kanaky indépendante, où le peuple kanak pourrait être maître chez lui. Il veut, comme toute la mouvance indépendantiste, « aller chercher Kanaky » – certains, comme l’Union nationale pour l’indépendance, de manière pacifique et constructive ; d’autres, comme la CCAT, en déployant toute la violence nécessaire ; et lui quelque part au milieu.

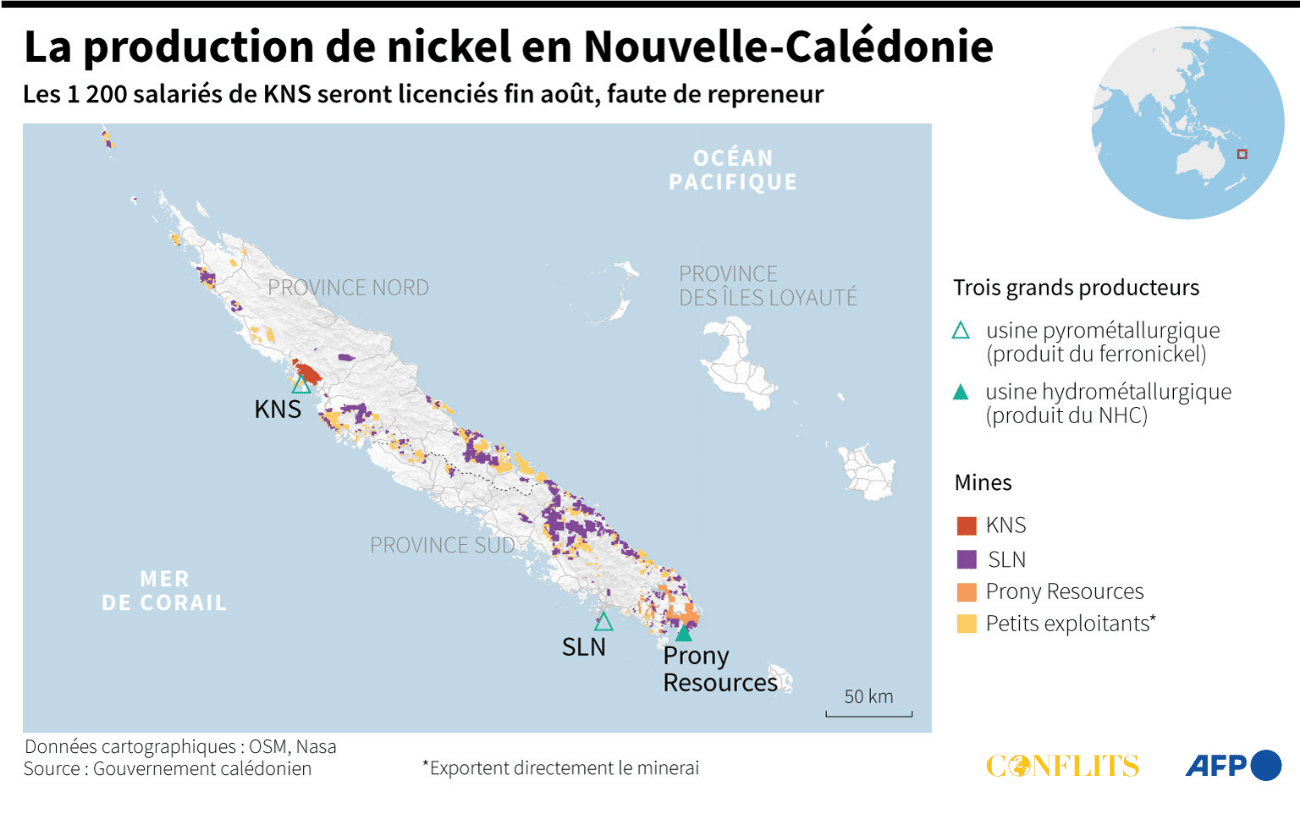

Alors, bien sûr, tout le monde dans le camp loyaliste sait que ce rêve est vain : la Kanaky deviendrait, en quelques années, un second Vanuatu livré, plus encore que le premier, aux appétits chinois. Le peuple kanak découvrirait qu’en fait d’être « maître chez lui », son alternative est relativement simple. Soit les Européens et assimilés resteraient quand même, et il serait donc toujours minoritaire dans les urnes ; soit ils partiraient en nombre suffisant pour que les Kanaks deviennent majoritaires, et alors l’issue serait inéluctable : la ruine économique et sociale, suivie par la transformation de la Kanaky en colonie chinoise.

Le problème, c’est que soit ils n’en ont pas conscience, soit ils font semblant – l’idée de responsabilité devant l’avenir n’ayant pas beaucoup de sens dans la culture mélanésienne. M. Tjibaou et ses camarades sont dans une position extrêmement confortable : ils sont subventionnés par le contribuable français, sans limite de temps, pour exiger leur indépendance de la communauté nationale.

Ce rêve d’indépendance, aussi mal avisé soit-il, fédère, et fédère d’autant plus qu’il est, comme tout bon rêve, parfaitement irréel (et donc désirable). L’indépendance de Kanaky, c’est comme une gigantesque boîte de chocolats qu’on agiterait devant des enfants. « Voulez-vous cette boîte de chocolats ? » : la réponse ne fait guère de doute – qu’importe la perspective de la crise de foie.

Des non-indépendantistes sans projet fédérateur

En face, M. Metzdorf, et avec lui ce qu’on a coutume d’appeler les loyalistes, sont non-indépendantistes. Ils ne veulent pas de la gigantesque boîte de chocolats.

C’est l’unique réponse raisonnable. Mais ce n’est pas une réponse particulièrement fédératrice ou motivante.

Vouloir éviter la crise de foie (et l’éviter du même coup aux autres) est rationnel et animé de charité, mais c’est extrêmement difficile à vendre comme un projet politique. Ça ne fait rêver personne.

Voilà à notre sens le problème existentiel auquel, derrière une passe d’armes policée au Palais Bourbon, la Nouvelle-Calédonie est confrontée : les loyalistes n’ont pas de mythe fédérateur.

A lire également : En Nouvelle-Calédonie, réfléchir et travailler sur le long terme

Leur projet est de ne pas être indépendants. C’est bien, c’est même nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. Et cela les met dans une situation d’infériorité structurelle face à ceux qui sont animés par un rêve. Ce que nous disons là est en un sens évident, et nous ne sommes bien sûr pas le premier à le remarquer. Mais le camp loyaliste ne semble avoir trouvé de réponse. Il ne semble d’ailleurs pas l’avoir cherchée de manière particulièrement active.

Mourir pour Bougival ?

La discussion de l’heure tourne autour du projet de Bougival. Vu le rapport de force, tant sur l’archipel qu’au niveau national, on peut dire sans trop s’avancer que Bougival n’aboutira à rien. Mais le problème est plus fondamental que cela. Il est que, même pour ceux qui pensent que l’Etat de Nouvelle-Calédonie serait une solution dont on peut s’accommoder, il n’est pas un projet politique capable de rivaliser avec Kanaky. Personne ne rêve de vivre dans un Etat où il faut une majorité des 36/56èmes du congrès pour déclencher une demande de transfert de compétences régaliennes. Personne n’est prêt à mourir pour un rééquilibrage des sièges en faveur de la province Sud. On peut évidemment défendre ce genre de tambouille constitutionnelle comme un moindre mal ; mais on ne peut pas sérieusement prétendre qu’il s’agit d’un projet capable de susciter l’élan et l’adhésion d’un peuple.

Les loyalistes n’ont pas de mythe fédérateur, pas plus Bougival (pour ceux qui le soutiennent) que quoi que ce soit d’autre. Et ce manque se ressent cruellement. Il est ce qui donne structurellement l’avantage à M. Tjibaou sur M. Metzdorf, quand bien même ce serait ce dernier qui gagnerait tous les votes.

A lire également : Nouvelle-Calédonie : y a-t-il eu « accord signé à Bougival » ?

Il n’y a pas de parallèle possible entre être « indépendantiste » et être « non-indépendantiste ». Ne pas être indépendantiste n’est pas un projet politique. La position des partisans de la France est d’autant plus problématique qu’ils semblent se battre pour le statu quo : mais, non seulement se battre pour le statu quo ne mérite que difficilement l’appellation de « programme politique », celui-ci est en plus particulièrement instable puisqu’il consiste à défendre des institutions issues d’un accord politique, l’accord de Nouméa, lui-même conçu comme une phrase transitoire vers l’indépendance du territoire.

Il faut trouver mieux

Il est urgent de faire mieux, si on veut que la Nouvelle-Calédonie reste française, et prospère en tant que terre française, sur le long terme.

« Avec respect et humilité », il nous faut immédiatement concéder que nous n’avons pas de projet alternatif clé en main à proposer, qui serait aux non-indépendantistes l’équivalent du rêve de Kanaky dans le camp d’en face. Ce projet reste à inventer, et cela est d’autant plus difficile qu’on ne peut pas contrer un mensonge par un autre mensonge. Il ne s’agit pas de proposer une fontaine perpétuelle de bonbons en réponse à la gigantesque boîte de chocolats de la propagande indépendantiste. Mais cela n’empêche pas, bien au contraire, de réfléchir à ce qui pourrait rassembler la Calédonie française et lui permettre de se projeter dans l’avenir, plutôt que de se vivre comme une survivance en sursis permanent : un « mythe fédérateur », non pas au sens de mensonge mais de récit collectif (forcément sélectif, comme le sont tous les romans nationaux).

A lire également : Nouvelle-Calédonie : impasse stratégique et politique

Il ne nous semble pas que cela soit impossible, bien au contraire. La Nouvelle-Calédonie, c’est ce que le général de Gaulle appelait la « France australe », une des deux composantes principales de ce que nous avons pour notre part appelé la « France Pacifique ». La Nouvelle-Calédonie, c’est un morceau d’une très vieille civilisation européenne au milieu de l’océan Pacifique. C’est l’alliance de l’Europe et de l’Océanie aux portes d’une Asie d’ailleurs largement représentée dans la population de l’île.

C’est pleinement la France et pourtant c’est aussi quelque chose de distinct de la France au sens historique et géographique du terme (l’« hexagone ») : c’est une France océanienne, océanique – comme d’autres de ses pans aux Amériques ou dans l’océan Indien – située au milieu du plus grand champ de bataille géostratégique du XXIème siècle, là où se réinvente la modernité. C’est une terre à cheval entre plusieurs espaces géographiques, plusieurs civilisations, plusieurs peuples ; héritière d’une des plus grandes aventures humaines de l’histoire, l’empire français.

Dans ce siècle de revanche des périphéries sur les centres, du monde extra-européen sur l’Europe, des identités métissées sur celles de vieille souche, il ne nous semble pas hors de portée de construire un récit fédérateur et tourné vers l’avenir pour une Nouvelle-Calédonie qui soit – pleinement mais différemment – française après l’empire. Rien n’interdit d’ailleurs d’espérer que ce « mythe » puisse également fédérer de nombreux Kanaks, qui n’attendent sans doute que de se voir offrir une raison d’être fiers d’être français, eux aussi.

Il n’appartient certainement pas à l’observateur non-calédonien que nous sommes d’être plus prescriptif que cela. Ces choses ne peuvent grandir que de manière organique, en partant du bas (la société elle-même). En revanche, il nous paraît urgent de prendre conscience du caractère existentiel de cet absence de mythe fédérateur et de la nécessité d’y pallier : c’est là qu’un regard extérieur peut être utile.