L’incendie est un mode opératoire utilisé par certaines actions terroristes. Une façon de semer la terreur et de causer de graves dégâts à peu de frais.

Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.

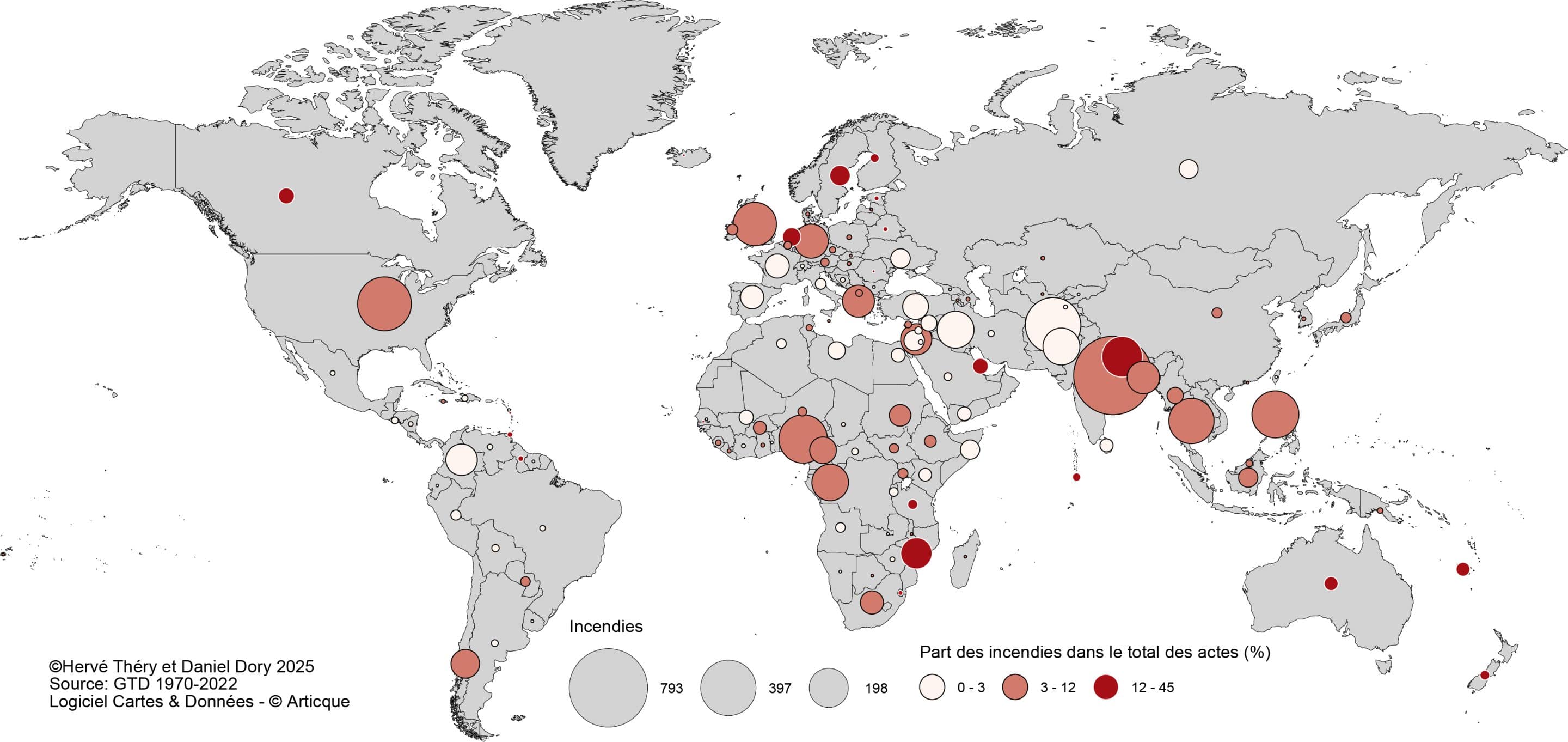

Parmi les modes opératoires du terrorisme, l’incendie est sans doute l’un des moins étudiés. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 2000 que l’on voit paraître quelques travaux sur le sujet dans la littérature spécialisée. Ces actes sont à la fois extrêmement aisés à réaliser (un peu d’essence et une boîte d’allumettes peuvent suffire) et difficiles à analyser, ce qui explique en partie ce retard dans les études sur le terrorisme. En effet — sauf rares revendications explicites —, la nature intentionnelle d’un incendie de forêt ou d’immeuble est parfois difficile à établir, tout autant que les intentions réelles des auteurs qui peuvent relever du vrai terrorisme (acte de communication politique violente), de la simple criminalité (vengeance personnelle, escroquerie à l’assurance, déboisement en vue de projet immobilier, etc.) ou encore de la psychopathologie (pyromanie). En outre, s’agissant des cas de terrorisme établi ou hautement probable (qui sont à la base de notre carte qui traite les données de la Global Terrorism Database pour les années 1970-2022), convient-il de distinguer entre les actes où l’incendie est l’unique action, et ceux où il participe d’une attaque complexe, où l’on attend du feu d’accroître la théâtralité des attentats, tout en augmentant les victimes en gênant les secours par des fumées toxiques et aveuglantes (comme à Mumbai en 2008).

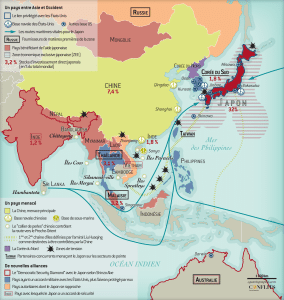

Carte par la Revue Conflits

Partant de ces précisions et du constat du recours à l’incendie dans le cadre de plusieurs complexes terroristes (depuis les premières actions d’Andreas Baader en Allemagne de l’Ouest, en 1968, jusqu’au « djihad des forêts » palestinien qui se manifeste périodiquement), il était intéressant de commencer par se faire une idée générale de la distribution de ce phénomène. La carte qui résulte de cette interrogation contient plusieurs informations intéressantes et inédites.

D’abord, on a la distribution brute des incendies terroristes (avérés ou hautement probables), qui montre la diversité des acteurs impliqués. Ainsi en Europe et en Amérique du Nord, ce sont surtout les activistes violents de la mouvance animaliste et environnementaliste qui recourent à l’incendie de laboratoires, abattoirs, projets immobiliers, distributeurs de véhicules de luxe, etc. En Afrique subsaharienne, le feu semble associé à des insurrections djihadistes (Nigeria, Mozambique, etc.) et son usage mériterait de faire l’objet de recherches spécifiques. La présence (pour nous inattendue) de l’Asie du Sud (presque 30 % des attaques mondiales par incendie) et surtout de l’Inde parmi les zones de haute prévalence est un exemple des possibilités ouvertes par la démarche cartographique. Ainsi, à partir du constat général, on débouche vers de nouvelles questions qui dans le cas de l’Inde doivent être abordées au niveau national, notamment pour établir la localisation et la nature des acteurs terroristes concernés¹. Pour orienter ce questionnement, la carte représente également la part des incendies par rapport aux autres modes opératoires ce qui, là encore, offre ample matière à réflexion.

¹On considère que trois grandes mouvances engendrent des acteurs terroristes en Inde : l’ethno-nationaliste, les fondamentalismes religieux et une extrême gauche plutôt maoïste (naxalites). Voir : A. Mazumdar, « India », in : A. Silke (Ed.), Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism, Routledge, London-New York, 2019, p. 552-562.