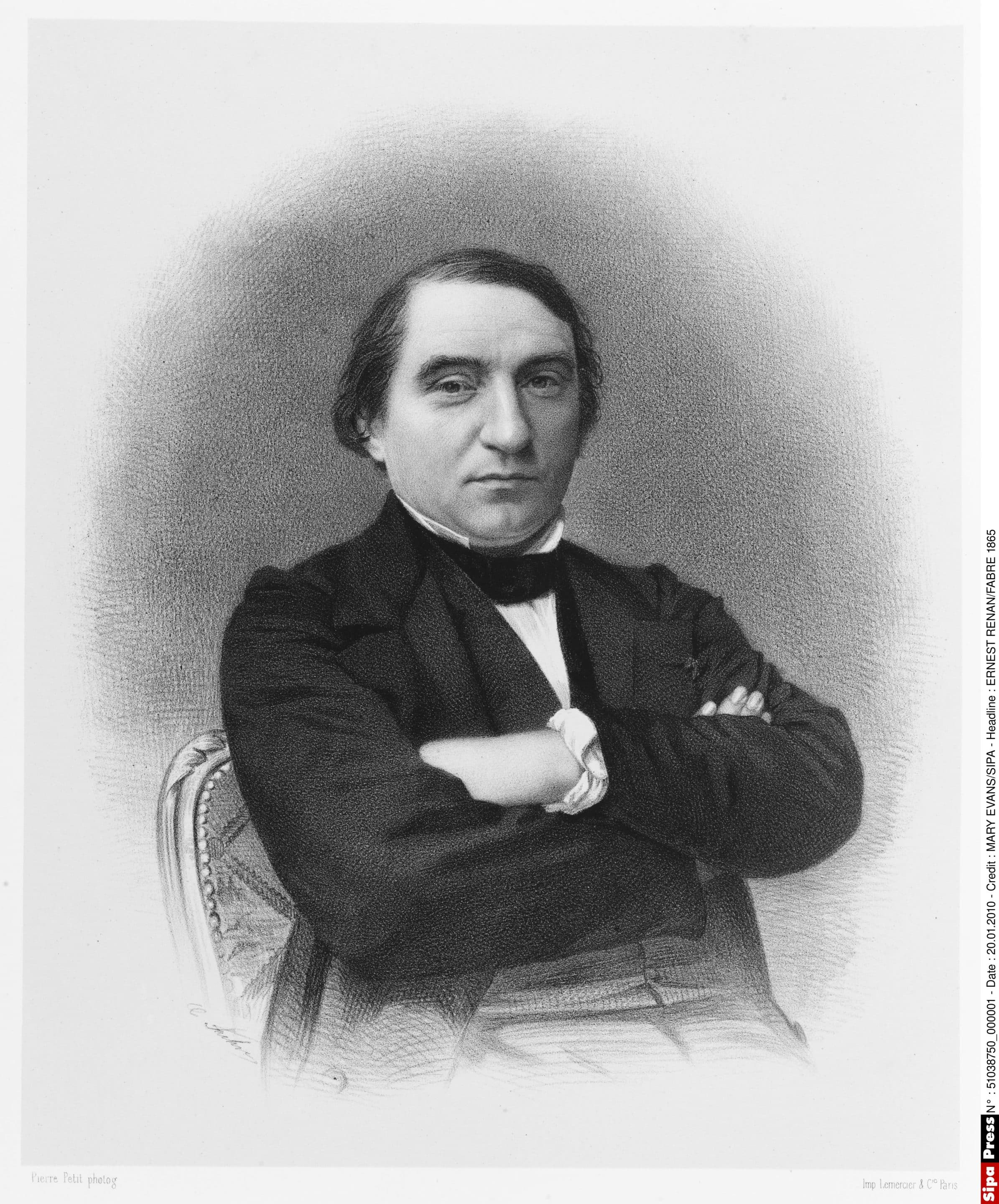

Voilà probablement le texte le plus célèbre, et un des plus cités, dès qu’il s’agit de nation ou de nationalisme ; pourtant, il n’est pas sûr que ceux qui l’utilisent ou en discourent savamment l’aient vraiment lu. Ou alors, ils n’en retiennent que ce qui les arrange.

Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.

La première erreur fréquemment commise, comme souvent lorsqu’on utilise une comparaison historique, est d’oublier de contextualiser. Si Renan, philosophe positiviste, s’intéresse à la nation, c’est à cause des débats qu’a suscités l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Empire allemand, à l’issue de la guerre de 1870-1871. Pour justifier ce rattachement, les élites allemandes, universitaires compris, s’appuyaient sur la communauté de langue : puisqu’ils parlent allemand, Alsaciens et Mosellans (dont certains sont cependant francophones) appartiennent à la nation allemande.

La conception germanique de la nation, fortement inspirée du romantisme et des écrits de Fichte, au début du xixe siècle, est en effet celle d’une communauté biologique et culturelle, autant que géographique, commandée par la langue ainsi que par le sol et le sang des ancêtres – la formule Blut und Boden, le sang et la terre, résume la conception dite völkisch, qui vient de l’allemand Volk (le peuple), qui inspirera notamment le nazisme. Elle préexiste donc à sa concrétisation politique sous la forme de l’État-nation.

C’est contre cette conception que s’insurge Renan. Car sa conférence dit d’abord ce qui ne fonde pas une nation. Renan écarte les critères qui peuvent sembler naturels ou évidents : ce n’est pas la race, que ce soit dans sa définition ethnique – « la vérité est qu’il n’y a pas de race pure », dit Renan – ou linguistique, ni la langue, comme le montre l’exemple suisse ; il sape ainsi la revendication allemande sur les régions annexées. Il écarte aussi la religion, « devenue chose individuelle » et non plus collective, ainsi que la géographie, réfutant la notion de « frontière naturelle », pourtant issue de la Révolution française¹, inspiratrice de la République qui lui est chère. Renan est d’ailleurs fidèle à sa conception rationnelle de la nation, ce corps social et historique qui constitue la nouvelle source de légitimité après la

Révolution, maintenant que le pouvoir ne procède plus de Dieu. Mais il ajoute à ce principe politique une dimension spirituelle, car la nation « est âme et corps à la fois », ce qui explique qu’il écarte aussi les intérêts : « Un Zollverein n’est pas une nation », rappelle Renan – une formule à méditer pour l’Union européenne.

Le « principe spirituel » qui constitue une nation, selon Renan, s’alimente simultanément dans le passé et dans le présent : « Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore », c’est ce qui établit la continuité d’un peuple, résumée dans cet « hymne abrégé de toute patrie » qu’il attribue aux Spartiates : « Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes. » Faire nation repose donc sur un héritage historique, fait de gloire et de souffrances – « La souffrance en commun unit plus que la joie […] les deuils valent mieux que les triomphes » –, ainsi que ce fameux « plébiscite de tous les jours », cette volonté de continuer à vivre ensemble, auquel nombre de commentateurs s’arrêtent souvent en oubliant la composante historique, fondatrice. Ou, s’ils mentionnent l’histoire, en omettant que le philosophe breton souligne que « l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses ». Il redoute ainsi les progrès de la connaissance historique, ou plutôt ce que nous appellerions la résurgence des « mémoires ».

La « redécouverte » des épisodes douloureux qui ont marqué la réunion de peuples d’abord séparés et souvent ennemis – la conquête du Midi par le roi de France au XIIIe siècle, par exemple – ne peut, selon Renan, qu’entretenir les divisions et l’orientation victimaire des mémoires « oubliées » ou « occultées » est un incontestable dissolvant du lien national.

Renan n’écarte d’ailleurs pas l’hypothèse d’une dilution des nations, qu’il voit potentiellement remplacées par la « confédération européenne », mais ce ne sera pas, pour lui, dans son siècle. Peut-être dans le nôtre, volontiers contempteur du « roman national » ?

¹Voir Conflits n° 38, mars-avril 2022.