Feuilleton des Tomahawk pour l’Ukraine, raid israélien sur Doha, frappes russes sur les installations énergétiques à Kiev, il n’est pas une semaine sans que les attaques dans la profondeur (ou deep strikes) fassent la une de l’actualité internationale. Voici quelques clés de compréhension pour aller au-delà des raccourcis médiatiques.

Les conséquences des frappes ukrainiennes sur des raffineries russes, ou des frappes israéliennes, du Qatar à l’Iran, confirment que la guerre de haute intensité concerne autant les arrières que la zone des contacts. L’enjeu des opérations n’est pas seulement l’attrition mécanique du potentiel de l’ennemi sur le « front », mais la désorganisation de sa « profondeur », pour nuire à sa liberté d’action, voire le faire renoncer à ses intentions.

Frapper pour quels effets ?

Pour y parvenir, il faut pouvoir s’attaquer à des High Value Targets (HVT, « cibles à haute valeur ») dont l’atteinte contribue à désorganiser l’action ennemie dans son ensemble, dans les profondeurs successives que le vocabulaire militaire distingue (tactique, opérative et stratégique). Ces cibles très variées sont déterminées par un processus de ciblage, en fonction de leur rôle dans le « système de systèmes » adverse. Il peut s’agir de postes de commandement militaire et politique, de renforts qui se préparent, de stocks logistiques, d’installations duales (réseau d’énergie, infrastructure ferroviaire, chantiers navals), d’usines d’armement, de sanctuaire terroriste, de « key assets » militaires, terrestre, aérien ou maritime…

Pour atteindre ces cibles, il faut en premier lieu pénétrer ou neutraliser les défenses aériennes, dont le caractère multicouches s’intègre dans des concepts complémentaires entre eux : IAMD, A2AD, BMD[1]… Parmi les systèmes les plus médiatiques, on compte, « en face », le S400 russe, le HQ9 chinois, et « chez nous », l’américain PAC[2] (avec le missile Patriot), ou l’européen SAMP/T[3] (avec le missile Aster). Ces missions sont regroupées sous le terme générique de SEAD/DEAD[4], avec des capacités spécifiques dont les armées européennes sont passablement dépourvues. La DEAD recourt souvent à des frappes à distance de sécurité (dites « stand-off »), pour protéger les vecteurs qui mènent les attaques contre ces défenses aériennes.

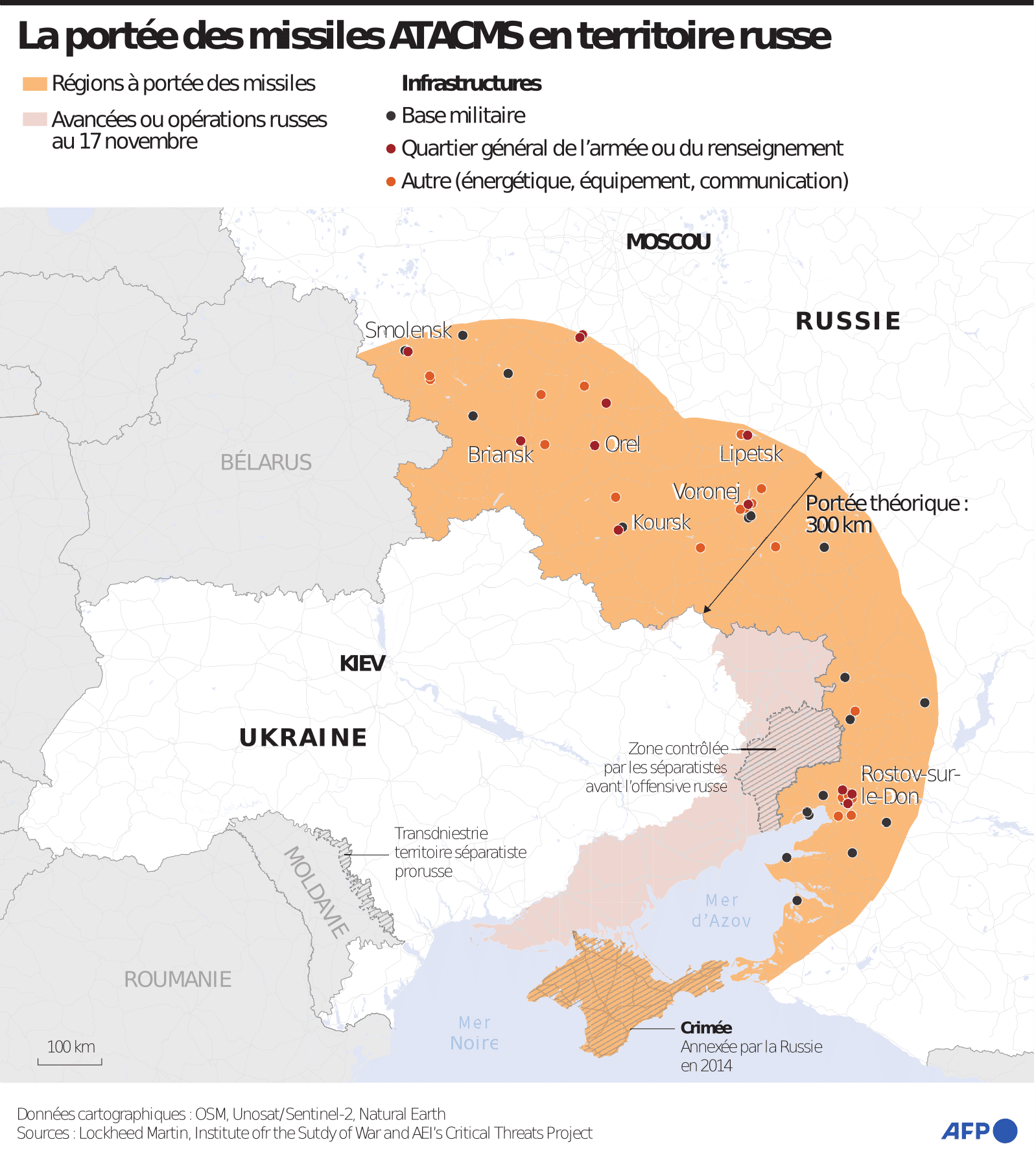

Carte de l’Ukraine et de la Russie montrant les régions russes à moins de 300 kilomètres des régions ukrainiennes contrôlées par Kiev, soit la portée potentielle des missiles longue portée de l’Ukraine sur le territoire russe / AFP / Valentina BRESCHI

Comment faire, avec quoi ?

En commentant l’actualité des « frappes dans la profondeur », les médias évoquent pêle-mêle les drones, les missiles balistiques, les missiles de croisière, sans distinguer leur place et rôle spécifiques. Ces confusions nuisent à une compréhension adéquate de cette capacité militaire, alors que le Livre blanc Readiness 2030, sur la défense européenne, l’identifie parmi les 7 priorités en matière de réarmement.

L’idée à retenir est celle de la « pénétration » successive des différents dispositifs de défense adverses, entendus comme autant de « bulles » ou de « rideaux ». Ces derniers combinent des moyens létaux (canons comme l’antique Gepard, missiles anti-aériens, ou demain armes à énergie dirigée comme l’Iron Beam israélien), ou non-létaux, comme la guerre électronique ou les moyens « cyber », destinés à leurrer, brouiller, ou neutraliser les systèmes de guidage. La pénétration finit avec un caractère concrètement physique – « cinétique » – dans la phase terminale de la frappe, pour détruire les HVT les plus durcies (bunkers bétonnés, PC, sites de stockage enterrés…). Cela nécessite une charge militaire suffisamment puissante, ou activée une fois ces ultimes défenses pénétrées.

Dans une logique d’efficience, tous ces moyens ne sont pas destinés à frapper n’importe quoi. Le coût jusqu’ici modique des drones (mais la tendance est à la hausse, car les défenses s’adaptent sans cesse, imposant une sophistication croissante des UAV), permet leur déploiement en masse, et conduit à les consacrer à des effets de saturation sur les défenses adverses. Cet emploi entraine une surconsommation d’intercepteurs, dont les stocks ne sont pas inépuisables : Israël l’aurait constaté pendant la guerre des douze jours, pour abattre les salves innombrables de drones et de missiles balistiques iraniens. A l’inverse, les limites, les vulnérabilités et la charge militaire limitée des drones les rendent peu aptes à s’attaquer aux HVT durcies et fortement protégées.

S’attaquer à celles-ci nécessite de disposer d’armes optimisées pour réaliser les effets militaires recherchés au meilleur coût opérationnel (nombre de munitions effectivement consommées). Face aux défenses décrites plus haut, les missiles de croisière offrent encore actuellement le meilleur compromis, associant trajectoire rasante, forte manœuvrabilité finale, et pour les plus récents, furtivité. Ces facteurs de succès sont encore accrus lorsqu’ils sont valorisés par la haute vitesse, supersonique ou hypersonique. Cet éventail des caractéristiques mobilisables permet aux planificateurs d’envisager des combinaisons d’emploi imposant une série de dilemmes décisionnels à la défense. Pression encore accrue lorsque le système de frappes recourt à des lancements synchronisés depuis les différents milieux, terrestre, aérien et maritime (en surface et dessous), à l’image de ce que pratiquent couramment les Russes contre l’Ukraine, avec les Kalibr tirés depuis la mer, et les Kh-101 aéroportés.

Les solutions balistiques ou hypersoniques ont leur place dans ce panel. On constate toutefois, au moins pour les premières, une forte probabilité d’interception, illustrée notamment par le peu d’efficacité des frappes iraniennes contre Israël : seuls les missiles balistiques conventionnels d’une sophistication présentant une certaine analogie avec celle des ICBM (avec des têtes militaires MaRV, manœuvrantes, le cas échéant multiples, MIRV, comme sur le missile russe oreshnik), sont susceptibles de passer outre les défenses contemporaines. Mais le coût de telles munitions n’en permet pas la production ni l’emploi en masse, les réservant à des objectifs de niveau stratégique, à l’instar, et pour les mêmes raisons, des solutions hypervéloces en cours de développement comme les Hypersonic Glide Vehicles. On peut voir un certain écho de cette réalité stratégique et économique dans l’arsenal conventionnel des États-Unis, où dominent encore nettement les missiles de croisière.

Enjeux majeurs de souveraineté

Au-delà des seuls aspects opérationnels, les frappes dans la profondeur présentent une multitude d’enjeux, parmi lesquels l’accès au renseignement indispensable au ciblage qui permet de réaliser ces frappes, et d’en apprécier les effets, connu sous le terme ISTAR[5]. Le point commun avec les moyens d’action décrits plus haut est la nécessité essentielle de les développer de manière souveraine, c’est-à-dire en maitrisant la conception, les possibilités d’évolution, les points-clés des supply chains, et la prise de décision à toutes les étapes, depuis la production industrielle jusqu’au tir.

La perspective d’un emploi « encadré » des Tomahawks que les Etats-Unis auraient pu fournir à l’Ukraine en est un excellent rappel : il ne sert à rien pour un pays de disposer de la panoplie complète des effecteurs s’il n’est pas libre de l’utiliser selon des modalités qui pourraient déplaire au « parrain » étranger. L’UE a fait de cette souveraineté une priorité face à la tentation encore bien présente parmi les pays membres de faire leurs courses outre-Atlantique, Paris lançant dès 2024 l’initiative ELSA, où figure le projet de LCM (Land Cruise Missile), déclinaison sol-sol du MdCN. Sa portée de plus de 1000 kms en fait un candidat crédible à la sélection d’un « Tomahawk européen ». Au plan multilatéral, la France travaille aussi, avec l’Italie et la Grande-Bretagne, au projet Stratus, combinant des munitions furtives et supersoniques.

Reste à voir si les équipes de Catherine Vautrin, récente ministre des Armées, ou celles de Patrick Pailloux, nouveau patron de la DGA, sauront sauvegarder ces capacités prioritaires alors que la bataille budgétaire fait rage, et que la LPM a toujours connu de regrettables ajustements.

[1] Integrated Air and Missile Defense ; Anti-Access, Area-Denial ; Ballistic Missile Defense.

[2] Patriot Advanced Capability. Patriot : Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target.

[3] Sol-Air Moyenne Portée / Terrestre

[4] Suppression/Destruction of Enemy Air Defense

[5] intelligence, surveillance, targeting and reconnaissance