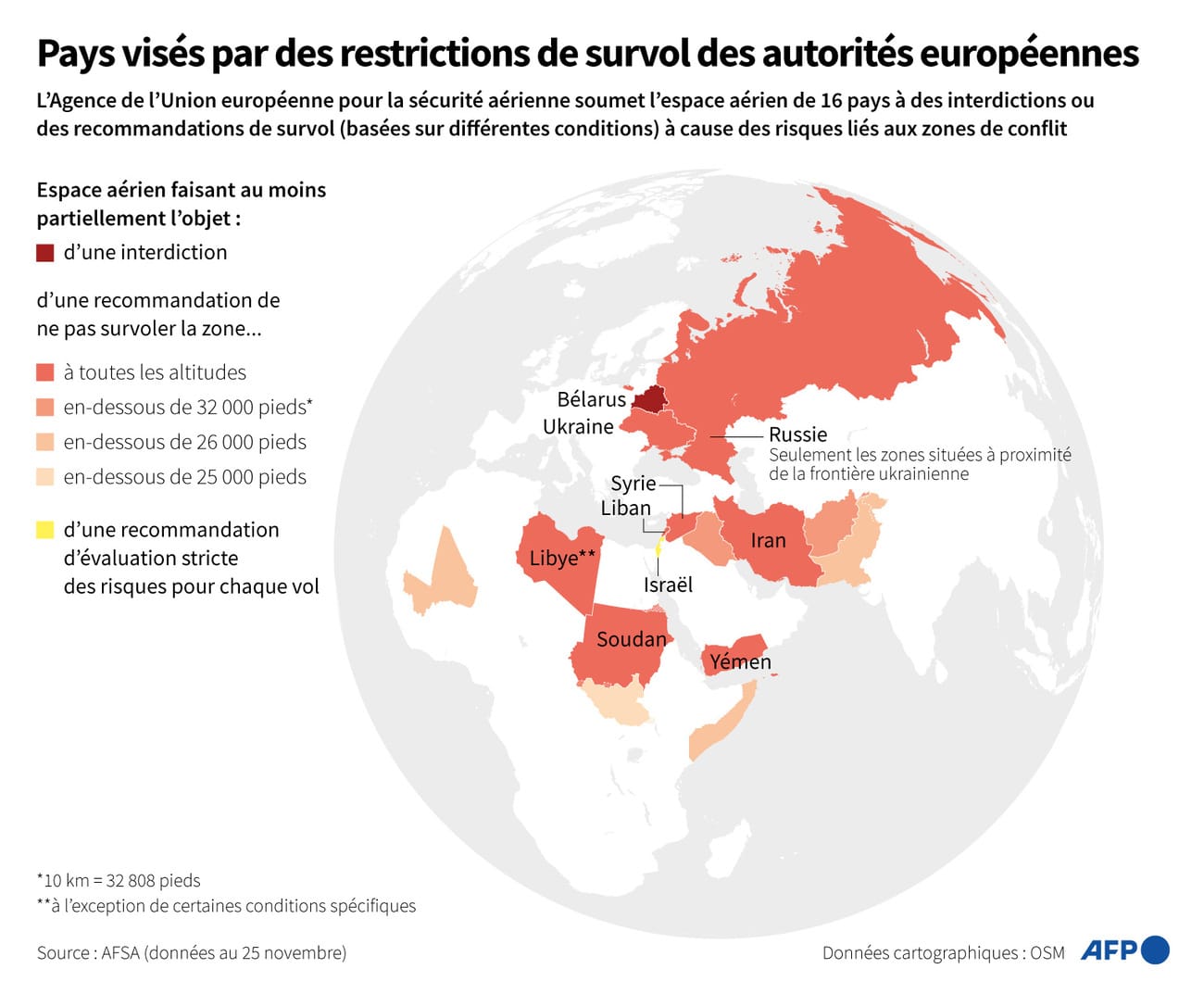

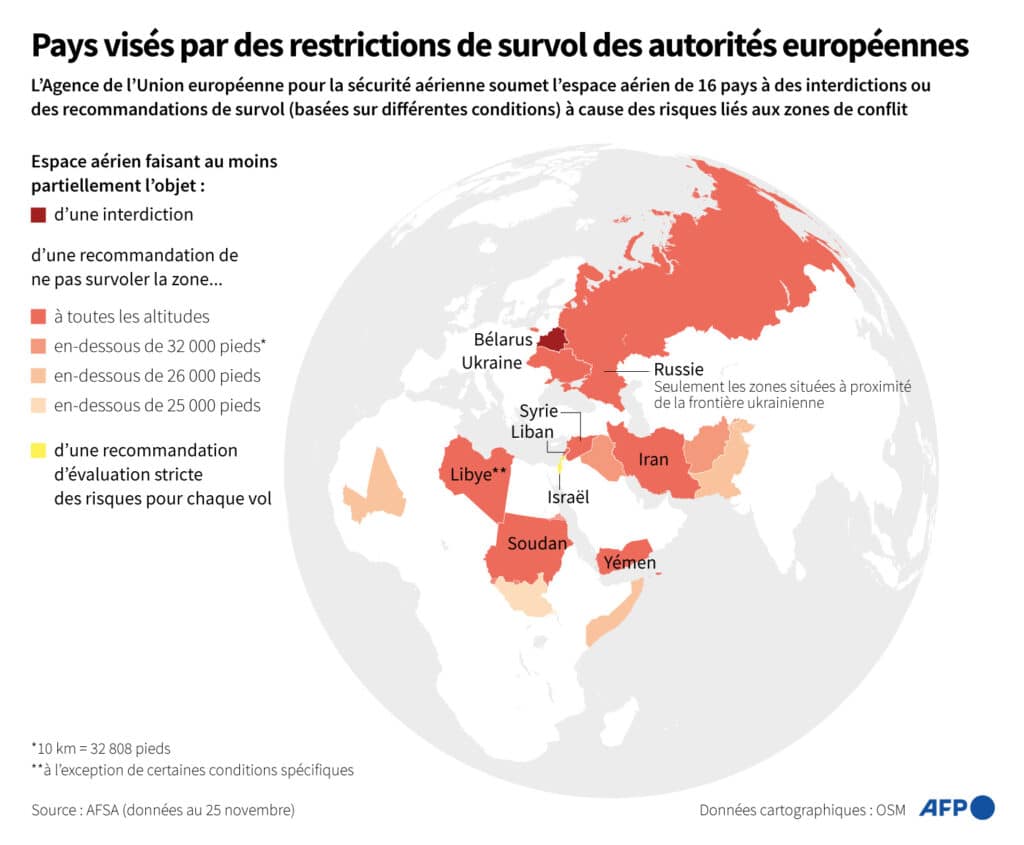

L’Union européenne a établi un cadre strict imposant des interdictions ou des recommandations de survol à 16 pays en raison de la montée des tensions géopolitiques et des conflits armés. Ces restrictions, actualisées en temps réel, visent à protéger les vols civils des risques potentiels tels que les tirs de missiles sol-air, les activités militaires imprévisibles ou la dégradation des infrastructures aériennes dans ces zones.

Cartographie des zones à risque

La carte montre clairement les niveaux différenciés de restrictions aériennes. Les interdictions totales ou recommandations de ne pas survoler une zone quelle que soit l’altitude concernent l’Ukraine, la Russie, la Biélorussie, mais aussi l’Iran, la Syrie ou le Yémen, où les opérations militaires actives et les systèmes de défense aérienne rendent tout survol extrêmement dangereux. Dans d’autres régions, comme l’Irak ou le Mali, des restrictions altimétriques imposent des limitations en dessous de 25 000 ou 26 000 pieds, pour réduire l’exposition aux menaces potentielles de missiles sol-air. Quant au survol d’Israël, il nécessite une évaluation rigoureuse des risques avant chaque vol en raison de l’instabilité politique et des infrastructures aériennes dégradées.

Risques identifiés

Ces restrictions s’appuient sur des précédents marquants, comme la destruction du vol MH17 en 2014, abattu par un missile au-dessus de l’Ukraine. Ce type d’incident illustre la vulnérabilité des appareils civils dans des zones de conflit. Parmi les risques identifiés figurent les missiles sol-air et les brouillages de communication aérienne. À cela s’ajoutent les défaillances techniques, comme l’absence de contrôle aérien fonctionnel dans certaines zones, augmentant les risques de collisions ou d’erreurs de navigation. Les infrastructures radar, lorsqu’elles sont endommagées ou obsolètes, exacerbent ces dangers, rendant la gestion des flux aériens particulièrement complexe.

À lire également

Missiles balistiques et défense anti-aérienne

Conséquences géopolitiques et économiques

Les détours imposés entraînent une augmentation significative des coûts pour les compagnies aériennes, notamment en carburant et en temps de vol. Par exemple, contourner l’espace aérien russe pour rejoindre l’Asie prolonge certains trajets de plusieurs heures, avec des impacts financiers considérables. Ces mesures s’inscrivent également dans des dynamiques géopolitiques plus larges, où la régulation aérienne devient un outil de pression stratégique. Les États concernés perçoivent parfois ces restrictions comme une atteinte à leur souveraineté, soulevant des débats sur la gouvernance des espaces aériens en période de crise. Enfin, elles soulignent la nécessité d’une coordination étroite entre l’Union européenne, les organismes internationaux et les compagnies aériennes pour garantir la sécurité tout en préservant la viabilité des routes aériennes essentielles.

À lire également

La redistribution de la puissance aérienne et l’avenir de notre liberté d’action