On a autant écrit sur Churchill que sur de Gaulle, deux géants de l’histoire, que le destin de leurs pays a réuni en 1940 à l’heure des grands périls. Chacun a été unique. Par le courage, par la préscience de l’avenir, par l’action. Par la plume aussi, et par l’épée. Il se trouve que deux biographies presque identiques en profondeur sont parues à quelques jours de distance, belle occasion de redécouvrir ces monuments, pourtant tant de fois abordés, mais où l’on retrouve à chaque visite bien des nouveautés et des orientations nouvelles.

Plutôt que de recenser ces sommes d’érudition que sont les biographies d’Andrew Robert et d’Éric Roussel, tâche irréalisable, éclairons certains aspects saillants de ces deux livres, en croisant Churchill et de Gaulle.

Churchill, une mine d’or pour les biographes

« On a beaucoup trop écrit et on continue à trop écrire sur moi », dit un jour Churchill au Pr Lindemann – et c’était là dans les années 1920 ! Malgré tous ces travaux (qui se poursuivent de plus belle), le général sir Alan Brooke écrivait en août 1943 : « Je me demande si aucun historien du futur réussira jamais à dépeindre Winston sous ses véritables couleurs« . En 1960, alors qu’il entamait la rédaction de ses mémoires, Lord Ismay déclara au président Eisenhower qu’il serait impossible d’écrire une biographie objective de Churchill avant au moins l’an 2010. De fait, ce n’est qu’au cours de la décennie actuelle que les derniers morceaux du puzzle des archives – les carnets non expurgés du roi Georges VI et d’Ivan Maïski, les procès-verbaux mot pour mot des séances du War Cabinet par Lawrence Burgis, les papiers privés des enfants de Churchill et beaucoup d’autres documents encore – ont été finalement rendus accessibles aux chercheurs. Plus de cinquante ans après sa mort, il est enfin possible de le dépeindre sous une forme qui s’approche de ses véritables couleurs. Voilà donc qui est désormais fait.

De Gaulle pour l’éternité

« Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France, a remarqué Marc Bloch : ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la Fête de la Fédération. » Un demi siècle après la mort du Général, cette impression se trouve confirmée. En dépit des assurances officielles, la France s’est écartée des leçons gaullistes. Si elle a gardé la Constitution qu’il lui a léguée, elle a vu les fonctions régaliennes de l’État de plus en plus contestées. Quant à la société, elle a pris une direction qui eût probablement affligé le solitaire de la Boisserie, si attaché aux notions d’ordre et de discipline.

Dans la mémoire nationale, toutefois, de Gaulle n’a jamais été plus grand. Son action fait l’objet d’un jugement positif presque unanime. Une partie de la gauche, Régis Debray en tête, se réclame de lui. Maurice Agulhon, expert en la matière, lui a décerné un brevet de républicanisme , ses adversaires autrefois les plus déterminés lui tressent des lauriers. L’homme était un prodigieux artiste de la politique, l’un des plus étonnants personnages de ce « musée de figures de cire » qu’est le passé national selon Paul Valéry . Il avait compris que la France, comme l’a écrit Pierre Chaunu, « a besoin pour sa propre cohérence de la dramatisation artificielle des enjeux ». L’art avec lequel il sut capter les cœurs au cours de son voyage en Allemagne, à l’automne 1962, reste dans toutes les mémoires : rarement le verbe gaullien, exprimé en l’occurrence dans la langue de Goethe, aura plus porté qu’au cours de ce périple qui scella publiquement la réconciliation avec l’ennemi séculaire. Ses discours, ses conférences de presse, les brusques changements de registre où il excellait, passant du ton souverain à la gouaille avec un naturel confondant, éveillent une irrépressible nostalgie. Dans ce concert de louanges, nul ne sait très bien ce qui s’adresse au style ou à une action obstinément conduite selon des principes définis de longue date. Le temps n’est-il pas venu d’une vision plus précise, plus équilibrée ?

A lire aussi : Charles de Gaulle et la guerre économique : le choix de l’indépendance nationale

Comme tous ses pairs, il n’aimait guère que l’on découvrît ses secrets, ses hésitations, voire ses erreurs. L’autorité, disait-il, ne va pas sans mystère et le prestige sans distance. Dans Les chênes qu’on abat, le livre le plus pénétrant qui lui ait été consacré, André Malraux a très bien souligné que, toute sa vie, le Connétable s’est évertué à repousser tout jugement d’ordre rationnel sur ses actes. « La vérité du général de Gaulle est dans sa légende », a renchéri Alain Peyrefitte. Attaqué, voire injurié de son vivant, il est définitivement installé dans sa situation de grand homme. Sans lui, l’honneur français n’aurait pas été sauvé en 1940. Sans lui, notre pays aurait sans doute connu la guerre civile en 1944. Sans lui, et accessoirement Churchill, peu désireux de se retrouver seul face à l’URSS, La France n’aurait pas été au côté des vainqueurs en 1945. Sans lui enfin, l’agonie de la IVe République aurait certainement abouti à de graves désordres. Mais de Gaulle n’apparaît dans sa vérité que si on le replace dans une perspective historique. Surgi comme par miracle au lendemain de la défaite la plus humiliante qu’ait jamais connue son pays, revenu aux affaires en 1958 où déjà la France était insérée dans un ensemble géopolitique plus vaste, le Général, avec le recul, apparaît à la fois comme un résumé et un aboutissement de tout le passé national. Il avait parfaitement pris en compte les changements induits par l’évolution de la planète. « Dans le monde tel qu’il est, si petit, si étroit, si interférent avec lui-même, l’indépendance réelle, l’indépendance totale n’appartient en vérité à personne », disait-il.

Attaché au maintien de l’héritage historique français, conscient de son importance bien au-delà des frontières, il entendait le défendre envers et contre tout. La nation constituait à ses yeux un concept essentiel et pérenne. Indifférent aux idéologies, il devina la chute du communisme en Russie comme dans le bloc soviétique et prédit la résurgence des identités nationales. . La rivalité des États lui paraissait être dans l’ordre des choses – même s’il leur arrivait parfois de coopérer. L’unité de l’Europe, dont il savait l’importance, n’avait de sens, à ses yeux, que dans un jeu national, ce que ses partenaires comprirent vite, d’où des affrontements et des crises. De cette union nécessaire du Vieux Continent, il avait une idée précise, exclusive de ce qu’il appelait l’hégémonie américaine. « L’indépendance est un terme qui signifie un désir, qui signifie une attitude, qui signifie une attente ». « Le Général est ce qu’il est, a écrit très bien Olivier Guichard. Pas un oracle, ni le maître d’une école, ni le fondateur d’une église. C’est un exemple. […] L’exemple, seul, rassemble« . L’acte seul compte Presque vingt ans après la première édition de ce livre, Éric Roussel n’a apporté que de minimes corrections au texte d’origine. Pour l’essentiel, celui-ci ne m’a pas paru devoir être infléchi ou remis en cause par les progrès de la connaissance historique. En revanche, j’ai inclus dans plusieurs chapitres, notamment ceux relatifs à l’après-guerre, des documents ou des extraits de documents qui figurent dans divers fonds d’archives désormais accessibles et qui, inédits, m’ont semblé venir en illustration de mon propos. La bibliographie a été également mise à jour.

De son côté Andrew Roberts a réussi un tour de force. Si les Français disent parfois qu’ « abondance de biens ne nuit pas », les Britanniques emploient de leur côté l’expression française d’embarras de richesses. Et c’est bien d’un embarras de richesses dont il s’agit quand on considère l’ampleur considérable des sources disponibles pour quiconque entreprend une biographie de Winston Churchill. Chez le « Vieux Lion », tout est démesure : exploits de jeunesse, extravagance, excès de langage, grandiloquence, corpulence, train de vie de nabab, capacité alcoolique, kilomètres parcourus par tous les moyens de transport possibles et imaginables – et écrits autobiographiques et biographiques. Aujourd’hui où, croit-on, tout a été dit de Churchill – en premier lieu, par lui-même, car, comme le dit fort bien Andrew Roberts, « pour Churchill, faire de l’histoire n’était qu’une autre façon de faire l’Histoire » et, comme l’écrivain homme politique le lança un jour, « c’est moi qui l’écrirai ». En sus des millions de mots qu’il a rédigés lui-même au cours de sa très longue vie, Churchill est la personnalité du XXe siècle qui a bénéficié, sinon du plus grand nombre de biographies ou d’ouvrages à vocation biographique – bien que Roberts en répertorie plus de mille –, du moins de la biographie la plus volumineuse, avec les huit forts tomes de la « biographie officielle » de Sir Martin Gilbert, parus entre 1968 et 1983, complétés par vingt-trois volumes de documents baptisés initialement Companions (1968-2019) – le tout pour quelque 50 000 pages. Et pourtant tout n’a pas été dit : Andrew Roberts a réussi à « déterrer » des articles de presse, des correspondances privées, des journaux intimes – le moindre n’étant pas celui du roi Georges VI, jusque-là partiellement sous clé, mais aussi celui de l’ambassadeur Maïski, qui n’avait pas encore été publié lors de la parution des biographies antérieures de Churchill. Tout cela lui permet de proposer un récit extrêmement enlevé, fondé sur une abondance de citations « classiques », mais également sur d’autres souvent peu connues, voire inédites, qui apportent un éclairage parfois convergent, parfois contrasté, sur le personnage de Churchill.

La rencontre de deux titans de l’histoire

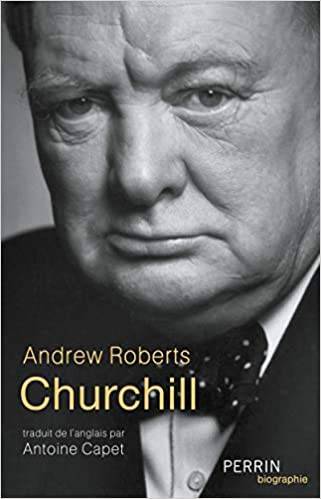

Quel dialogue, et quel choc aussi fut cette rencontre entre ces deux illustres représentants de leur pays, qui ne se ménagèrent guère. C’est au cours d’une séance de deux heures du Conseil suprême interallié le 11 juin, puis d’une autre de plusieurs heures le 12, que Churchill rencontra Paul Reynaud, Pétain, Weygand, le général Alphonse Georges, commandant en chef du front du nord-est, et le nouveau sous-secrétaire d’État au ministère de la Défense nationale et de la Guerre, le général Charles de Gaulle, héros de la Grande Guerre. Il le retrouvera à Londres une semaine plus tard. En 1953, revenu à Downing Street, il se montrait élogieux vis-à-vis de De Gaulle : « Constamment, même quand il se conduisait de la pire des manières, il semblait exprimer la personnalité de la France, avec toute la fierté, l’autorité et l’ambition du pays ». Dix ans après la fin de la guerre, le souvenir de ses heurts avec Churchill reste aussi visiblement très présent dans l’esprit du Général : « Quand j’ai su qu’il faisait un discours aimable pour la France, je me suis demandé quelle cochonnerie il préparait », jette-t-il à Pompidou qui juge que « son égocentrisme gâche des dons immenses ». « Désormais, la Grande-Bretagne n’est plus une grande puissance« , aurait murmuré le général de Gaulle, en apprenant la nouvelle de la mort de Churchill en 1965 . Elle survenait à un moment où le gouvernement travailliste envisageait de retirer toutes les troupes britanniques stationnées à l’est de Suez, ce qui dans les faits mettrait fin à l’Empire britannique. « Le temps des géants est révolu à jamais« , estima l’historien sir Arthur Bryant dans l’Illustrated London News, et le romancier V.S. Pritchett écrira : « Nous regardions un passé absolument impossible à retrouver« . La reine avait donné pour instruction au duc de Norfolk, le maître de cérémonie de la Cour, d’organiser les funérailles de Churchill « sur une échelle digne de sa place dans l’Histoire », ce qui garantissait que ce seraient les obsèques les plus grandioses en dehors de la famille royale depuis celles du duc de Wellington en 1852, dépassant même celles de Gladstone en 1898. Le dispositif, répondant au nom de code « Operation Hope Not » (« Opération Espérons-que-non »), avait pris des années à mettre au point et avait dû être constamment révisé en raison de la grande longévité de Churchill. Lui-même n’avait joué qu’un rôle assez mineur dans la planification de cette cérémonie – il avait toutefois promis à Harold Macmillan qu’il y aurait « des cantiques entraînants » et lancé à Montague Browne : « Rappelez-vous que je veux plein de musiques militaires« . Il n’eut pas moins que celles de neuf régiments.

Les obsèques du général de Gaulle à Colombey, le 12 novembre 1970, empreints d’une sobre solennité, restent aussi l’un de ces événements clefs, chargés de symboles, à travers lesquels se révèlent les métamorphoses d’un peuple. Pour ceux qui y assistèrent, au milieu d’un immense concours populaire, il était clair que ces grandioses funérailles campagnardes marquaient non seulement « la fin d’une époque », selon l’expression consacrée, mais une césure encore plus profonde. Des milliers de parisiens, répondant à l’appel de Maurice Druon (coauteur du Chant des Partisans), défilèrent silencieusement sur les Champs Elysées en l’honneur du défunt. Après lui, on ne voyait plus sur la scène que des personnages de moindre stature, et rien n’indiquait qu’il pût en aller autrement dans un avenir prévisible. Un caractère d’exception ne suffit pas à faire un très grand homme d’État. Pour que celui-ci surgisse, il faut aussi des circonstances, et l’histoire apaisée de l’Europe de l’Ouest depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ne paraissait guère de nature à en susciter. Oui, avec de Gaulle, une certaine histoire héroïque, dominée essentiellement par des chefs militaires, semblait prendre fin ; ainsi s’expliquait peut-être l’affliction quasi universelle qui l’accompagnait au tombeau.

Hommes à cheval entre le XIXe, et le XXè siècle (surtout pour Churchill), ces deux figures tutélaires de leur pays, ont incarné, chacun à leur façon, une dignité et une majesté historique en tant qu’ardents patriotes. Européens à leur façon ils apparaissent comme les derniers représentants d’une Europe, qui formait encore le cœur de l’histoire mondiale. Tous deux firent leur la maxime « Non progredi est regredi » (« Ne pas avancer c’est reculer »).