Malgré un financement public record, la majorité des films subventionnés ne trouvent pas leur public. L’Inspection générale des finances dénonce un système inflationniste et peu efficace, où l’État joue le premier rôle d’un scénario en perte de sens.

Le cinéma français aime à se présenter comme une exception culturelle. Mais derrière cette image flatteuse, le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), remis à Matignon à l’été 2024, décrit un tout autre film : celui d’un secteur surfinancé, surproductif et largement déconnecté de son public.

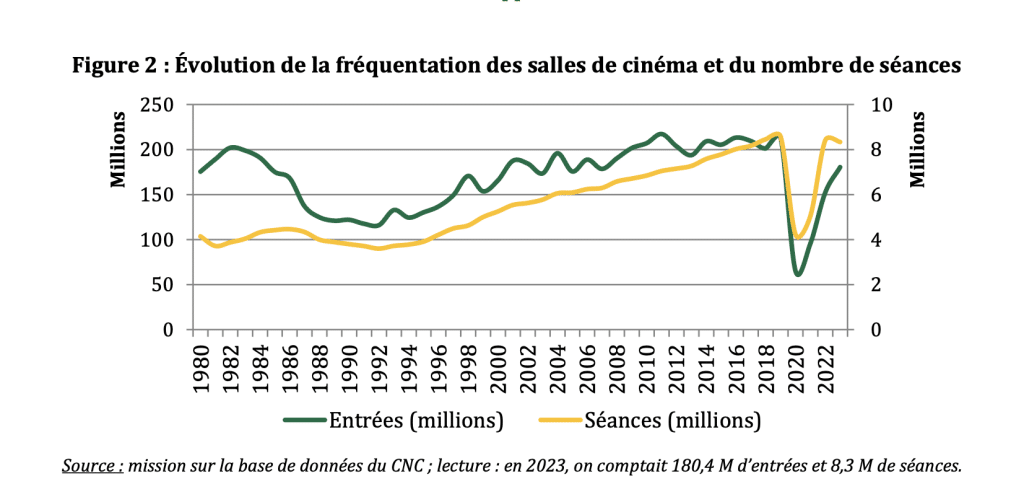

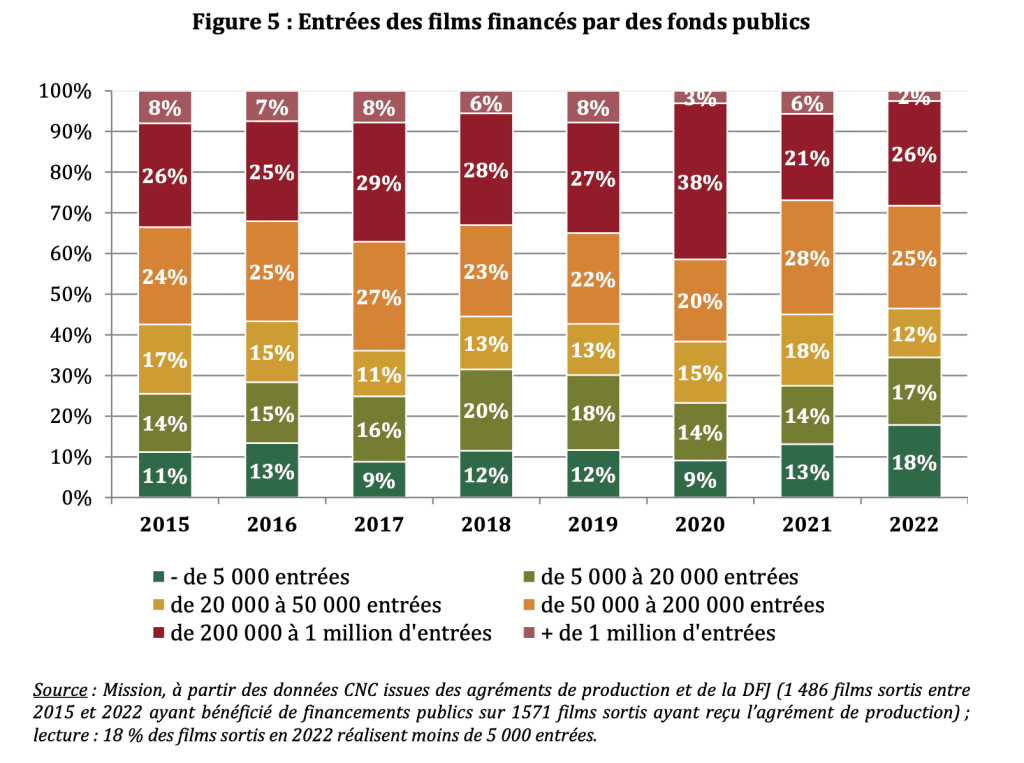

Selon la mission, « le nombre de films agréés a progressé de près de 50 % depuis le début des années 2000 », atteignant un record de 406 sorties françaises en 2023, dont 298 soutenues par le CNC. Or, cette inflation quantitative ne s’accompagne d’aucun rebond de fréquentation. « Plus d’un tiers des films financés sur fonds publics ont réalisé moins de 20 000 entrées, et près des trois quarts moins de 200 000 », relève le rapport. Autrement dit, la plupart des films aidés sont invisibles au box-office.

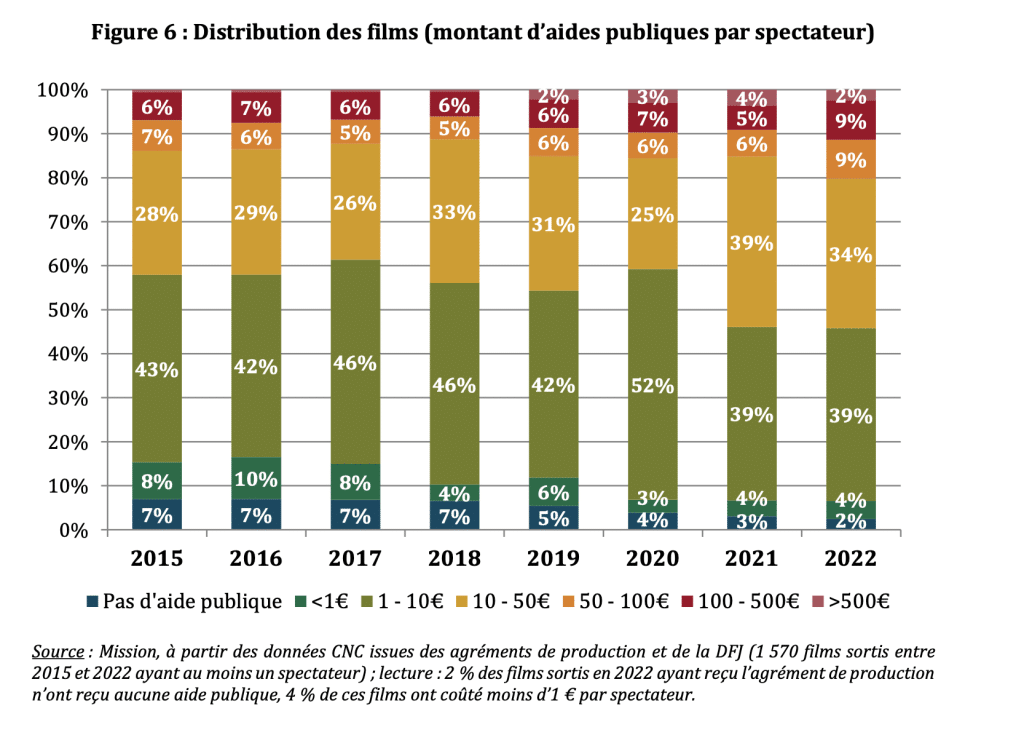

« Vingt pour cent des films agréés ont coûté plus de 50 euros d’argent public par spectateur », calcule encore l’IGF. Un ratio vertigineux, qui illustre l’ampleur du décalage entre les ambitions affichées et la réalité des salles. Le cinéma français, loin d’être un succès populaire, repose désormais sur une logique administrative où la quantité supplante la qualité et où l’État finance massivement des œuvres sans public.

Un financement public hors de contrôle

En 2023, le soutien public au cinéma a atteint près de 1,2 milliard d’euros. Le CNC distribue 331 millions d’aides directes, les crédits d’impôt pèsent 165 millions, la TVA réduite 180 millions, et les obligations imposées aux chaînes et plateformes 415 millions. Les garanties de prêts de l’IFCIC complètent le dispositif, couvrant jusqu’à 30 % des besoins du secteur.

Résultat : « 40 % des coûts de production des œuvres sont désormais pris en charge par des financements publics ou assimilables à des financements publics », constate l’IGF. Autrement dit, la filière française dépend davantage de l’État que de ses spectateurs.

Le cinéma français dépend davantage de l’État que de ses spectateurs

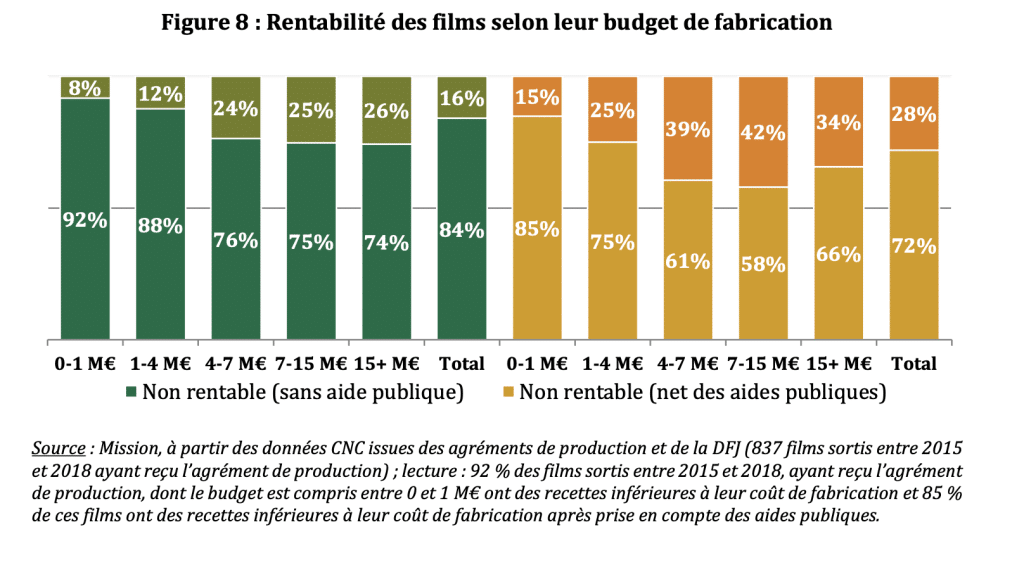

Entre 2015 et 2018, les 837 films étudiés par l’Inspection ont généré 2,8 milliards d’euros de recettes pour 3,9 milliards de coûts, soit un déficit global de 1,13 milliard. Même après déduction des aides, seuls 28 % des films deviennent rentables. « La rentabilité du secteur dépend désormais largement des soutiens publics, généralement non remboursables », reconnaît le rapport.

Un modèle inflationniste à réformer d’urgence

Pour l’IGF, les aides automatiques du CNC, indexées sur la dynamique des recettes du secteur, sont devenues « procycliques » et incontrôlées. « Plus la filière se porte bien, plus elle génère d’aides publiques », déplore la mission.

Elle recommande de plafonner les ressources fiscales du CNC à 687 millions d’euros et de « fermer » les enveloppes automatiques pour freiner la dérive budgétaire. S’ajoutent des propositions d’économies ciblées : baisse de 15 % des soutiens à l’exploitation, suppression d’aides jugées peu efficaces, réduction de 20 % du soutien automatique à la fiction audiovisuelle. Ces mesures permettraient environ 52 millions d’euros d’économies.

Le crédit d’impôt cinéma serait lui aussi revu à la baisse : 20 % pour les films à petit budget, 25 % pour les plus gros. « La hausse du taux du CIC a eu un effet localisant pour les films les plus chers, mais son effet pour les œuvres modestes est difficile à démontrer », note le rapport. Enfin, la mission suggère un prélèvement sur la trésorerie du CNC, forte de 461,7 millions d’euros fin 2023.

Un fiasco culturel masqué par la rhétorique de « l’exception française »

Derrière le vernis de la réussite culturelle, l’IGF décrit une filière qui tourne à vide. L’État subventionne massivement la création, mais le public ne suit pas. La production prolifère sans sélection, les aides croissent mécaniquement et le modèle, pensé pour protéger la diversité, aboutit à une dispersion des moyens.

« Les moyens du cinéma ne doivent pas croître mécaniquement avec les recettes fiscales, mais résulter de décisions annuelles du législateur », conclut la mission. En d’autres termes, l’industrie du film doit redevenir un secteur économique viable, et non une annexe budgétaire du ministère de la Culture.

La France continue de produire plus de 400 films par an, mais rares sont ceux que le public voit, retient ou finance. L’exception culturelle, naguère motif de fierté, ressemble désormais à une illusion coûteuse : un scénario où l’argent public tient le premier rôle, et le spectateur, le second.