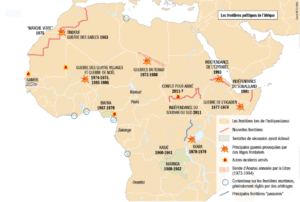

Généralement établies par le colonisateur, les frontières africaines sont souvent accusées d’être artificielles. Du coup, elles sont mal contrôlées. Le cas africain nous l’apprend : il faut du temps pour établir une frontière stable et reconnue et, là comme ailleurs, le constructivisme est source de catastrophes.

Dans l’Afrique précoloniale, monde de basse pression démographique, en particulier au sud du Sahara [simple_tooltip content=’ À l’exception toutefois de la région interlacustre de l’Afrique orientale.’](1)[/simple_tooltip], la question des limites territoriales ne se posait pas de la même manière qu’en Europe ou qu’en Asie. Comme les territoires des peuples n’y étaient pas bornés, l’on ne sortait pas de chez soi pour immédiatement entrer chez le voisin. Entre les cœurs nucléaires territoriaux existaient ainsi des « zones tampon », parfois mouvantes, n’appartenant ni aux uns, ni aux autres.

Dans les régions forestières où l’habitat était concentré dans des clairières isolées par la sylve, au- delà du territoire de chasse de chaque village s’étendaient des zones mixtes et imbriquées dans lesquelles les souverainetés se juxtaposaient, se recoupaient et qui étaient le domaine des esprits. Dans les régions de savane où l’espace était ouvert, les limites territoriales variaient en fonction des allégeances.

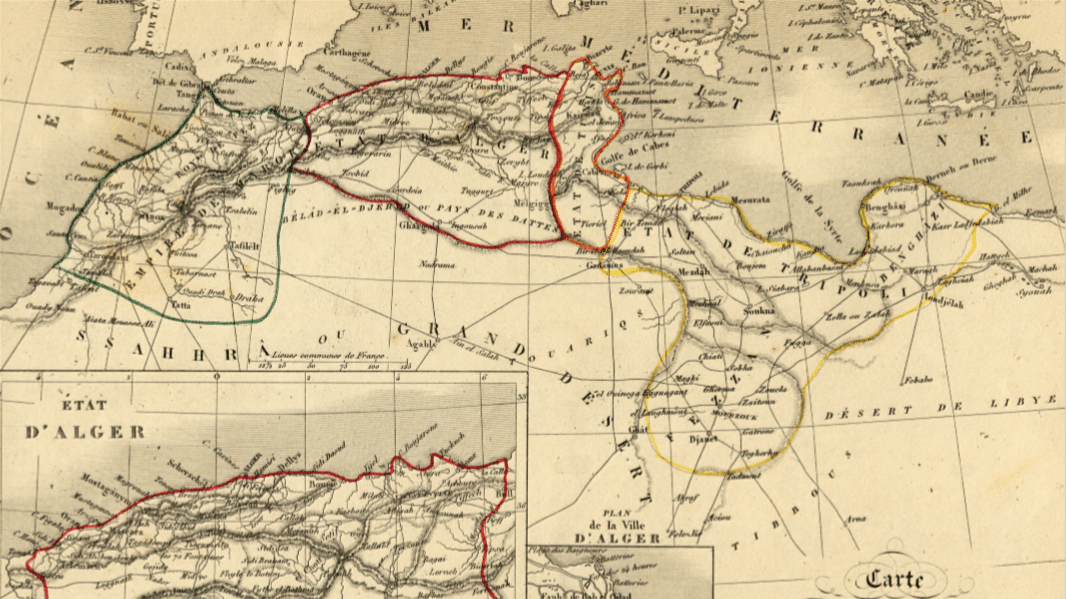

Il existait sans doute des régions à fortes structures étatiques (Égypte, Éthiopie, Madagascar ou Maroc). Ici les frontières épousaient les limites de l’autorité des souverains ou des gouvernants. Au Maroc, elles correspondaient aux territoires tribaux dont les chefs prêtaient le serment d’allégeance de la Beia. La frontière dépendait d’une triple appartenance : spirituelle quand les populations reconnaissaient l’autorité du sultan-calife en célébrant la prière du vendredi en son nom, fiscale quand elles lui versaient l’impôt et militaire quand elles répondaient à ses appels de service armé [simple_tooltip content=’Voir à ce sujet : Bernard Lugan, Histoire du Maroc des origines à nos jours, Éditions Ellipses, 2011.’] (2)[/simple_tooltip]. Les actuelles frontières africaines, tracées depuis l’Europe à partir de cartes imprécises et même souvent fausses, ne tiennent pas compte de ces grandes réalités ; d’où trois grandes conséquences.

Frontières politiques et sociétés

Bâtis à l’intérieur des découpages coloniaux, les actuels États ne sont le plus souvent que des coquilles juridiques vides ne coïncidant pas avec les patries charnelles qui fondent les véritables enracinements humains. Voilà pourquoi ils sont incapables d’assurer la garde de frontières aussi artificielles que poreuses. Ainsi le Niger, un des pays les plus pauvres d’Afrique, doit-il contrôler 5 700 kilomètres de frontières coupant ses ressortissants kanouri, haoussa et peul de leurs frères du Nigeria, séparant les Toubou de leurs parents tchadiens et libyens, les Songhay et les Touareg de leurs cousins du Mali.

Divisés administrativement par ces lignes abstraites tracées en Europe, les peuples ont néanmoins

conservé leurs liens familiaux, ce qui leur permet de se jouer de frontières qu’ils ne reconnaissent pas mais qu’ils utilisent en revanche avec avantage dans des relations commerciales transfrontalières. Quelques exemples : formée de la juxtaposition de fractions wolof, mandingues et diola dont les bases territoriales se trouvent au Sénégal et en Guinée Bissau, la Gambie est une plaque tournante pour tous les trafics régionaux. Il en est de même avec les Bakongo éclatés entre le Congo-Brazzaville, la RDC et l’Angola, ainsi qu’avec les Ovambo répartis entre l’Angola et la Namibie. Dans tous les cas, la répartition des peuples explique les porosités frontalières.

Ces frontières ne tiennent pas compte des grandes zones d’élevage où la transhumance millénaire se poursuit en dépit du cloisonnement artificiel des espaces. Un exemple actuel particulièrement sensible est celui des Peuls qui se déplacent avec leurs troupeaux de part et d’autre des frontières RCA-Cameroun Tchad. Leur double mouvement de remontée et de descente des troupeaux se fait le long de couloirs de transhumance enjambant les frontières qui sont autant de zones de porosité et d’affrontements.

Des frontières poreuses

Tout cela explique pourquoi les frontières africaines sont mal contrôlées. Trois exemples supplémentaires permettront de bien comprendre le phénomène.

Dans la région sahélo-saharienne, les actuelles frontières ne tiennent pas compte des voies traditionnelles de communication transsahariennes nées dans l’alignement des oasis. Or, tant les trafics que les actions jihadistes se font précisément le long de ces anciennes routes commerciales transfrontalières reliant l’Afrique noire à la mer Méditerranée.

La porosité frontalière est également illustrée par les difficultés rencontrées dans la lutte contre Ebola dans la mesure où les apparentements ethniques de la Guinée, de la Sierra Leone et du Liberia se jouent des frontières aujourd’hui comme hier lors des guerres civiles qui ravagèrent ces trois pays.

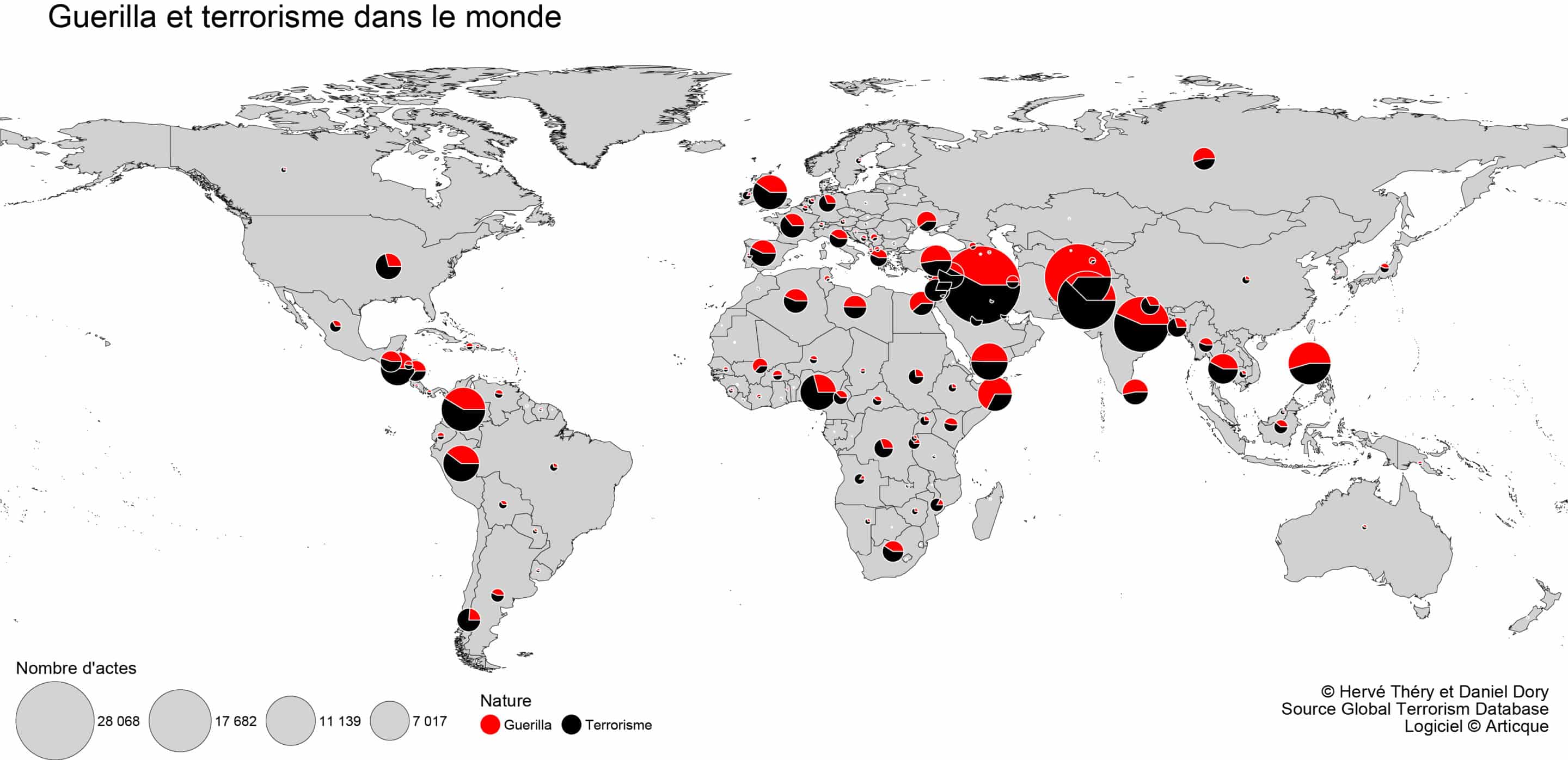

Le terrorisme et les actions de déstabilisation prospèrent sur cette porosité ethnique. Plusieurs exemples le montrent. Ainsi Boko Haram ravage le nord du Nigeria ; or, son noyau est composé de Kanouri héritiers de l’ancien royaume de Kanem Bornou qui englobait une partie du Cameroun, du Tchad et du Niger.

Des peuples obligés de vivre ensemble malgré eux

Bien qu’elles soient régulièrement mutilantes pour les peuples, les divisions frontalières africaines ne sont pourtant qu’exceptionnellement la cause de conflits interétatiques. Paradoxalement, les conflits africains prennent en effet moins leurs racines dans les charcutages ayant divisé certains peuples que parce que les frontières coloniales en ont forcé d’autres à vivre ensemble.

La colonisation a artificiellement rassemblé un monde émietté en de nombreuses entités ethniques, tribales ou même villageoises, afin d’en faire des ensembles administrativement cohérents. Or, dans la plupart des cas, ce furent ces limites administratives internes aux empires coloniaux qui devinrent frontières des États post-coloniaux. Ainsi, celles du Soudan français ou de la Haute-Volta n’avaient pas été tracées pour donner naissance à des États indépendants, mais simplement pour administrer une partie de l’immense AOF (Afrique occidentale française). Il en fut de même avec l’AEF (Afrique équatoriale française). À la veille des indépendances, deux conceptions s’opposèrent, celle des fédéralistes (Sekou Touré et Senghor) qui voulaient une indépendance globale de l’AOF, et celle des territorialistes qui demandaient à ce que les limites administratives internes à ‘AOF et à l’AEF deviennent des frontières étatiques internationales. Les seconds l’emportèrent avec toutes les conséquences que nous observons aujourd’hui.

L’exemple du Mali est emblématique car esclavagistes et razziés, nomades et sédentaires furent rassemblés à l’intérieur du même État ; avec une cause aggravante, l’ethno-mathématique électorale, qui donne le pouvoir aux plus nombreux, en l’occurrence les Sudistes, ce que les Nordistes, essentiellement les Touareg, refusent.

Dès sa fondation, en 1963, l’;OUA (devenue Union africaine en 2002) proclama le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation et elle s’opposa à toute remise en question ; ainsi, lors des sécessions du Katanga en 1960 et du Biafra en 1967. Finalement, ce principe a sauté avec l’indépendance de l’Érythrée en 1993, du Soudan du Sud en 2011 et, de fait, du Somaliland. Cependant, dans les deux cas, le partage territorial a certes réglé deux problèmes immédiats, mais il en a posé d’autres hautement crisogènes.

Remettre en cause les frontières africaines pourrait donc régler certains problèmes ponctuels mais en provoquerait d’autres car, compte tenu de l'émiettement ethnique, un redécoupage déboucherait sur le chaos ; à moins d’organiser des regroupements de population par des transferts autrement définis comme des « épurations ethniques »…