Dans son Discours du Trône du 29 juillet 2025, qui célébrait le 26e anniversaire de son accession au Trône, le roi du Maroc Mohammed VI a de nouveau appelé à un dialogue « franc, fraternel et responsable » avec l’Algérie, pays avec lequel les relations diplomatiques sont rompues depuis août 2021. Une main tendue en position de force, alors que la Grande-Bretagne et le Portugal ont, à leur tour, reconnus, la marocanité du Sahara.

Le 29 juillet, le roi du Maroc, prononçait son traditionnel discours annuel. L’Algérie n’en était pas la seule composante, le roi a aussi mis l’accent sur la justice territoriale, afin de se tourner vers un développement intégré et respectueux des spécificités locales. Infrastructures, services publics, analphabétisme et pauvreté : le Souverain veut mettre fin à la fracture Nord/Sud. Un an avant les élections législatives, le roi cherche ainsi à donner une image de cohésion, rappelant qu’il est du rôle du Royaume de dépasser les intérêts partisans.

Il n’en demeure pas moins que la main tendue à l’Algérie en était l’un des éléments les plus saillants, à plus forte raison puisque le dossier se recoupe avec celui, hautement central, du Sahara marocain. Ce message, réitéré pour la troisième année consécutive par le Souverain, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de normalisation défendue par le Maroc depuis 2023. Il constitue une main tendue constante, mais jusqu’ici restée sans réponse du côté d’Alger. En affirmant intelligemment avoir « constamment tendu la main en direction de nos frères en Algérie », le roi cherche autant à désamorcer les tensions qu’à placer l’Algérie face à ses responsabilités diplomatiques dans une région maghrébine de plus en plus polarisée.

Bras de fer diplomatique

Même si les deux pays sont rivaux depuis l’indépendance, les relations entre Rabat et Alger se sont fortement dégradées depuis novembre 2020, après le lancement d’une opération militaire marocaine dans la zone tampon de Guerguerat (Sahara occidental) pour déloger des éléments du Front Polisario, soutenu par l’Algérie, qui brise un statu quo militaire fragile. L’Algérie y voit alors une provocation sur le dossier du Sahara occidental.

Quelques semaines plus tard, en décembre 2020, le Maroc normalise ses relations diplomatiques avec Israël, en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cette manœuvre est perçue à Alger comme un alignement du Maroc sur un axe occidental jugé hostile.

L’Algérie annonce en août 2021, après des mois de tension, la rupture unilatérale des relations diplomatiques avec le Maroc. Alger accuse Rabat « d’actes hostiles », d’espionnage, d’ingérence dans les affaires intérieures, et va jusqu’à lier le Maroc aux violents incendies en Kabylie. Ces accusations marquent alors un tournant dans l’escalade verbale entre les deux capitales. Le climat devient glacial, les frontières terrestres, déjà fermées depuis 1994, restent closes, et l’espace aérien algérien est interdit aux avions marocains.

Il faudra attendre 2023 pour que Rabat débute ses appels à la reprise du dialogue. Mohammed VI multiplie les gestes d’apaisement dans ses discours officiels, affirmant vouloir reconstruire des relations sur des bases « saines et durables ». Mais ces appels restent lettre morte.

Le dossier saharien

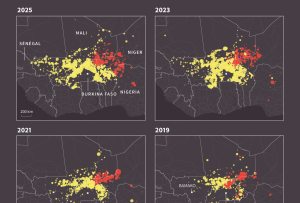

La reconnaissance officielle par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en juillet 2023, puis en 2024 par la France et enfin le Royaume-Uni, et le Portugal, en 2025, renforcent la position marocaine à l’international, mais renforce aussi la fureur d’Alger.

Les deux pays choisissent leur camp : le Maroc renforce son alliance avec l’Occident (France, Israël, USA, et certains pays du Golfe), tandis que le régime d’Abdelmadjid Tebboune choisit de se rapprocher de l’Iran, de la Russie et des BRICS, dans le contexte international tendu de la guerre en Ukraine.

Malgré les appels répétés du roi du Maroc, Alger reste sourd à ses propos. C’est ce qu’il rappelle dans ce discours du 29 juillet 2025 : « j’ai constamment tendu la main en direction de nos frères en Algérie ». Ce faisant il démontre une stratégie habile face à un Alger hostile : en positionnant la réconciliation comme un impératif civilisationnel et régional et non comme une exigence conjoncturelle, il met en difficulté le discours algérien, bien plus agressif, et met en avant la position de l’Algérie, qui risque de plus en plus de s’isoler au sein du Maghreb.

Pour autant, Mohamed VI rappelle, sans surprise, la centralité du Sahara, dont la Proposition d’Autonomie marocaine est désormais soutenue explicitement par le Royaume-Uni et le Portugal, tout en mettant l’accent sur une solution politique et non militaire « sans vainqueur ni vaincu », tout en rappelant, au sujet du soutien occidental, que « ces positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté ». Est-ce que l’Algérie répondra favorablement ? Le passif entre les deux pays rend cette question éminemment contingente. Mais de facto, la balle est désormais dans le camp d’Alger.