La production et la vente de drogue n’est pas le facteur principal de la violence en Amérique latine. Les causes politiques sont plus importantes que celles liées aux narcotrafics.

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

Contrairement à une vision superficielle trop répandue, les relations entre la criminalité (notamment liée au narcotrafic) et le terrorisme sont loin d’être simples. Et pour rendre compte de l’impact du trafic de drogues sur la violence en général et le terrorisme en particulier, il faut donc commencer par faire rapidement le point sur l’état actuel de la recherche, avant d’aborder l’analyse de quelques aspects de la réalité latino-américaine en la matière.

Les relations compliquées entre criminalité et terrorisme

La question des rapports entre criminalité et terrorisme occupe une place importante dans le champ des recherches scientifiques sur le terrorisme (institutionalisées dans le monde anglophone sous le nom de terrorism studies)[1]. On dispose donc sur ce sujet d’une copieuse bibliographie et de quelques solides hypothèses de travail. Passons rapidement sur la notion fumeuse de « narcoterrorisme » qui relève essentiellement de la polémique et dont le caractère intellectuellement toxique (ainsi que les conditions et motivations de sa mise en circulation surtout aux États-Unis) a été signalé depuis presque trois décennies[2]. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas de le voir ressurgir périodiquement, notamment en France, pour pimenter des commentaires sur la lutte contre le narcotrafic.

À lire aussi : Équateur : comment le « havre de paix » de l’Amérique du Sud est devenu l’un des pays les plus violents du monde

Cela dit, et sur la base de l’état actuel des connaissances, trois constats préliminaires peuvent être formulés concernant les rapports entre criminalité (ici représentée principalement par le trafic de drogues illicites)[3] et le terrorisme compris comme forme spécifique (et communicationnelle) de violence surtout politique[4].

Tout d’abord, il faut rappeler les distinctions fondamentales entre les acteurs criminels et terroristes. En effet, et indépendamment du recours à des passages à l’acte parfois similaires (braquages, faux papiers, prises d’otages, etc.), les criminels agissent fondamentalement pour l’appât du gain, alors que les terroristes sont motivés par des causes surtout politiques. Il en résulte, sauf cas exceptionnels que l’on verra plus loin, que la collaboration entre organisations criminelles et terroristes présente autant d’avantages (accès à des armes et/ou faux papiers, protection de zones d’implantation criminelle…) que d’inconvénients et de risques. Car, au-delà de la faible confiance qui prévaut entre ces groupes, la possibilité de les voir en compétition pour des ressources rares (circuits illégaux, recrutement, contrôle du territoire, etc.) est réelle. En outre, les organisations criminelles s’accommodent généralement fort bien des régimes politiques en place s’ils parviennent à bénéficier discrètement d’un niveau suffisant de corruption, alors que les entités recourant au terrorisme tentent généralement de combattre et remplacer les autorités en place.

Ensuite, et cela est spécialement vrai pour l’articulation entre des entités criminelles et celles pratiquant la violence politique (guérilla et/ou terrorisme), il s’agit de distinguer à quels points de la chaîne de valeur se produisent les interactions. Ainsi, pour prendre l’exemple de la coca/cocaïne, des associations (généralement temporaires) peuvent théoriquement se produire à trois étapes.

1/ D’abord au niveau des zones de production des feuilles de coca, où les paysans peuvent bénéficier de la présence d’entités subversives pour obtenir de meilleurs prix d’achat de la part des narcotrafiquants en échange du versement d’une « taxe révolutionnaire ». En outre, les trafiquants peuvent également bénéficier d’une protection armée de la part des guérillas face aux autorités locales. Ce genre d’association a été constatée au début de l’implication du Sentier lumineux (Pérou) et des FARC (Colombie) dans le circuit coca/cocaïne.

2/ Ensuite, dans la phase de transformation des feuilles de coca en cocaïne, les groupes insurgés peuvent tenter de monter en gamme et s’assurer une part croissante des bénéfices au détriment des entités purement criminelles. Dans ce cas, des conflits sanglants ne manquent pas de se produire. Sinon, on tend vers un partage des tâches : obtention des produits nécessaires à la transformation, protection des laboratoires et facilitation de l’expédition du produit sous forme de pâte-base ou de cocaïne plus ou moins pure.

3/ La distribution du produit final dans les pays destinataires est généralement assurée par des réseaux purement criminels en raison notamment de leurs compétences spécifiques et de l’ancienneté de leur implantation.

Il est important de garder cette réalité en mémoire, car la nature et la durée des relations entre ces entités est largement fonction du créneau concerné, sachant qu’habituellement les deux catégories d’acteurs tentent d’interagir le moins possible. Cela en raison de leurs buts différents (et souvent opposés) et surtout du manque de confiance réciproque qui mine leurs relations. Il y a pourtant des cas où ce facteur joue peu ou pas, et qu’il faut mentionner maintenant.

Le troisième constat porte donc sur les rares cas où une interaction entre groupes criminels et terroristes se réalise effectivement sans trop de difficultés. La condition nécessaire pour que ce phénomène se produise est une identité religieuse et/ou ethnique partagée entre les différents acteurs. Cette réalité qui permet d’instaurer une relation de confiance est peu commune en Amérique latine mais s’observe, par exemple, entre entités maghrébines, albanaises, kurdes et afghanes. Reste à confirmer si cette condition facilite par ailleurs les transitions de la criminalité vers la violence politique ou l’inverse.

Drogues et violence en Amérique du Sud

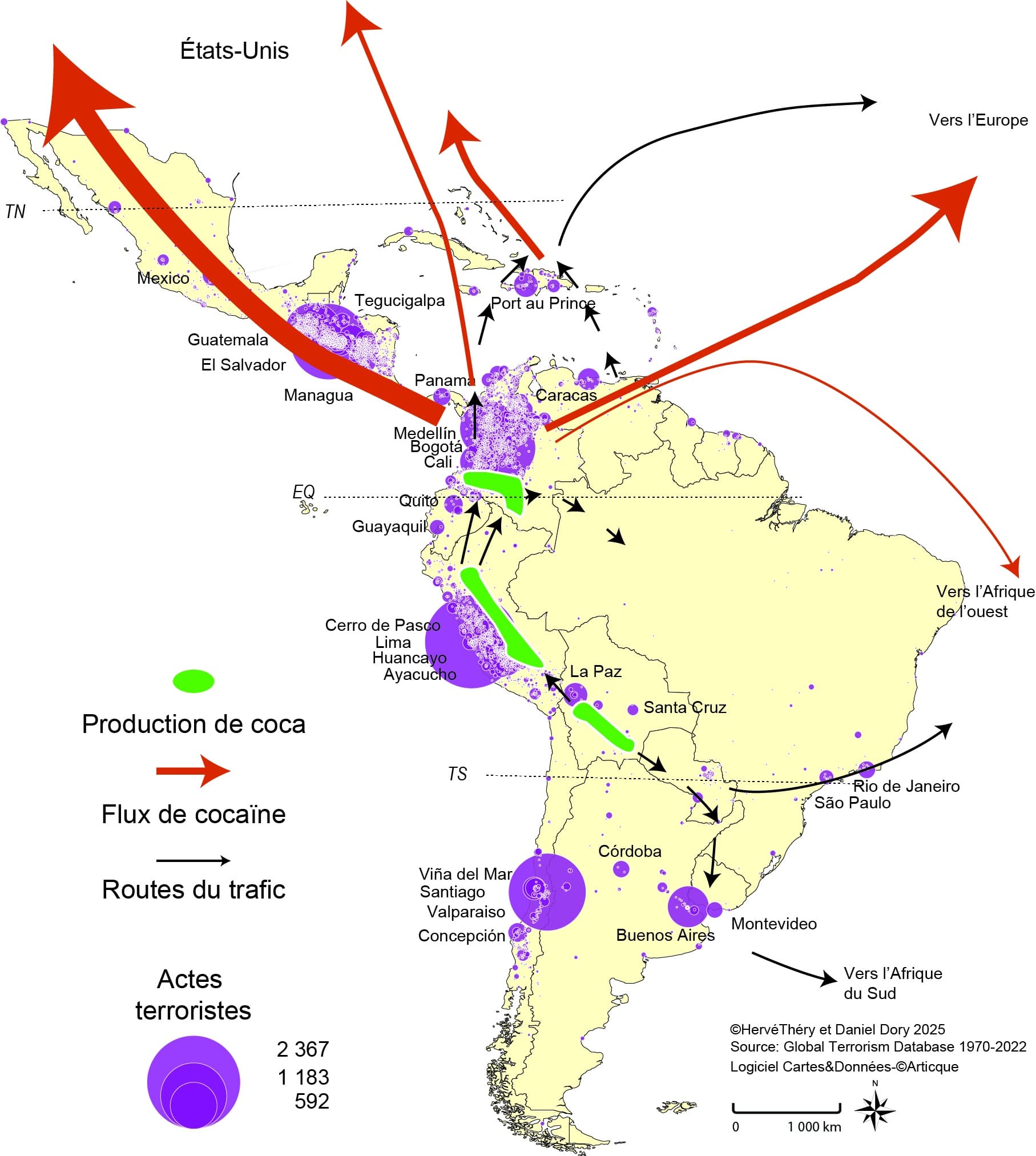

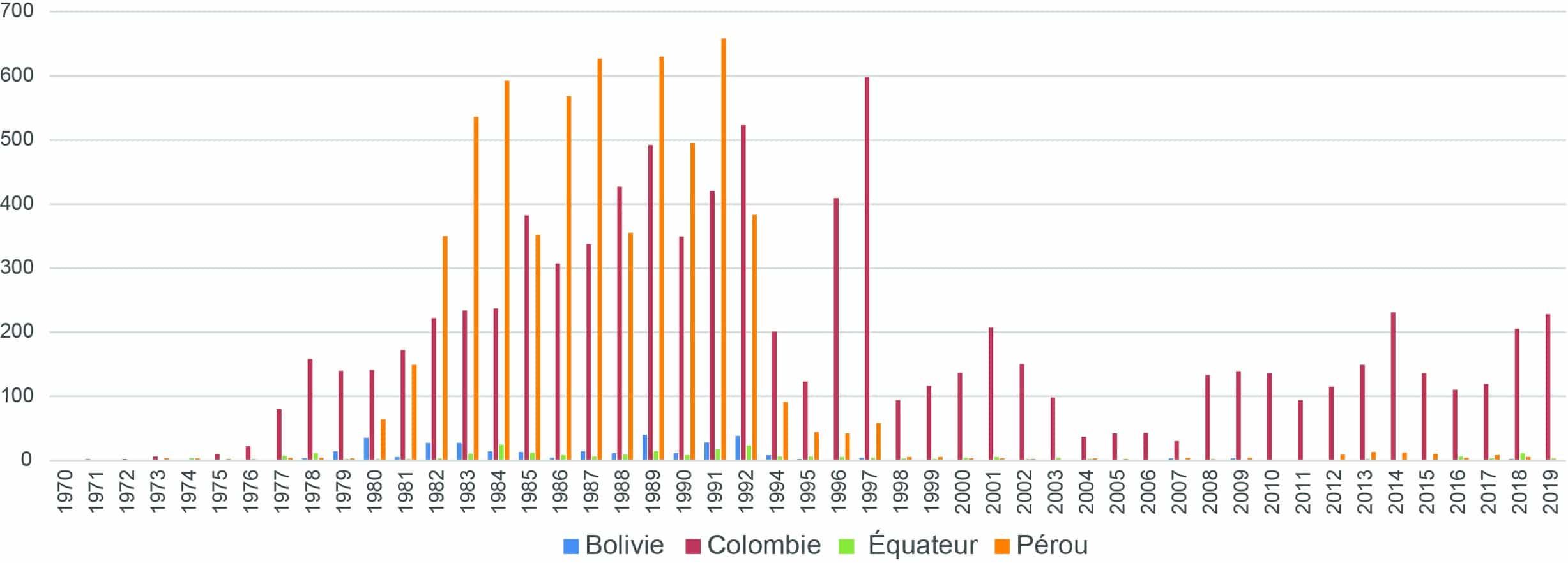

Les éléments de base qui permettent de structurer la réflexion se trouvent pour l’essentiel représentés dans la carte et l’histogramme inclus dans cet article.

Quatre observations initiales se dégagent de l’analyse de ces documents.

Premièrement, les zones de production de feuilles de coca sont peu nombreuses et localisées pour des raisons agroécologiques contraignantes dans les contreforts orientaux des Andes.

Deuxièmement, l’association entre production de drogue et violence politique se manifeste clairement dans deux pays (Pérou et Colombie) et pas en Bolivie où les très rares incidents violents sont souvent non liés au narcotrafic.

À lire aussi : Criminalité liée aux trafics de drogues en France : une menace stratégique ? Entretien avec Michel Gandilhon

Troisièmement, la temporalité de la violence associée à des entités liées au narcotrafic (Sendero Luminoso au Pérou et principalement FARC en Colombie) est variable comme le montre l’histogramme.

Quatrièmement, l’impact du narcotrafic sur le reste de l’Amérique du Sud est négligeable, sauf peut-être au Brésil où une part des incidents répertoriés comme terroristes dans la Global Terrorism Database est le fait d’entreprises criminelles fortement impliquées dans la distribution de drogues et basées pour la plupart en prison[5].

À partir de ces indications, il est possible de proposer quelques axes de réflexion.

Tout d’abord, il convient d’insister sur le poids déterminant de chaque situation géopolitique nationale, voire locale. Ce qui rend « l’explication par la drogue » incapable de rendre compte de l’incidence, de la localisation et de la temporalité de la violence politique dans la région. La seule constante remarquable réside dans le fait que le processus insurrectionnel, tant au Pérou qu’en Colombie, se déclenche indépendamment des circuits et des acteurs liés au narcotrafic. C’est donc seulement en un second temps que les entités insurrectionnelles recourant parfois au terrorisme s’implantent dans les zones productrices de coca/cocaïne. Au Pérou, ce n’est que vers 1985 que Sendero devient vraiment influent dans le Haut-Huallaga, en partie du fait de son expulsion des bastions andins où il opère depuis 1980[6]. En Colombie également, l’association entre organisations terroristes et criminelles est tardive et opportuniste, mais permet des entrées d’argent régulières aux FARC, ce qui explique en partie leur longévité, notamment en permettant de résoudre ponctuellement le problème du recrutement de nouveaux combattants[7].

D’autre part, le cas de la Bolivie, grande productrice de coca/cocaïne mais dépourvue d’entités insurrectionnelles violentes, montre l’inexistence d’une causalité linéaire en la matière. En effet, ici, au lieu de s’engager de près ou de loin dans une lutte armée, les producteurs de coca/cocaïne ont profité de l’ouverture du système politique pour nouer des alliances, construire un parti politique et parvenir au pouvoir légalement[8].

Ce terrain sud-américain permet donc d’aborder la question des rapports entre narcotrafic et terrorisme avec des données empiriques trop souvent négligées. Et la conclusion qui s’impose est double. Oui, le narcotrafic représente un ensemble remarquable de potentiels et de risques pour des entités insurrectionnelles violentes, et l’étude de leurs articulations multiples permet de fonder l’analyse des pratiques antiterroristes sur des bases réalistes. Non, la présence d’un marché des drogues illicites ne détermine pas le surgissement d’une insurrection violente, même lorsque l’État est faible et partiellement inefficace. Dans les faits, les entités criminelles et politiques se développent indépendamment les unes des autres, avant de coexister en échangeant des services et/ou en entrant en compétition pour des ressources humaines, financières et/ou territoriales. Ici comme ailleurs, la voie de la compréhension des phénomènes impliqués dans la structuration des complexes terroristes ne passe pas par la recherche de causalités linéaires, mais par l’analyse des situations géopolitiques concrètes qui rendent compte de chaque cas observé.

[1] Pour un panorama d’ensemble de cette discipline, voir : Daniel Dory, Étudier le Terrorisme, VA Éditions, 2024.

[2] Voir notamment : Abraham H. Miller ; Nicholas A. Damask, « The Dual Myths of “narco-terrorism” : How Myths Drive Policy », Terrorism and Political Violence, vol. 8, n° 1, 1996, p. 114-131.

[3] Sur cette question on peut lire : Vanda Felbab-Brown, « The Intersection of Terrorism and the Drug Trade », in : J. J. F. Forest (Ed.), The Making of a Terrorist, vol. 3, Praeger, Westport, 2006, p. 62-73 ; Inmaculada Marrero Rocha, « Global system dynamics in the relationship between organized crime and terrorist groups », in : V. Ruggiero (éd.), Organized Crime and Terrorist Networks, Routledge, London-New York, 2020, p. 100-116.

[4] Parmi les meilleurs travaux sur la question on peut citer : Stéphane Leman-Langlois, « Terrorisme et crime organisé, contrastes et similitudes », in : C-P. David ; B. Gagnon (Dirs.), Repenser le Terrorisme, Presses de l’université de Laval, Québec, 2007, p. 91-109 ; Lyubov G. Mincheva ; Ted Robert Gurr, « Unholy Alliances. How Trans-State Terrorism and International Crime Make Common Cause », in : R. Reuveny ; W. R. Thompson (Eds.), Coping With Terrorism, SUNY Press, Albany, 2010, p. 169-189 ; Vanda Felbab-Brown, « The Crime-Terror Nexus and its Fallacies », in : E. Chenoweth et Al. (Eds.), The Oxford Handbook of Terrorism, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 366-382.

[5] Nous avons développé ce point dans : Hervé Théry ; Daniel Dory, « Le terrorisme au Brésil : réalités, évolutions et incertitudes », Sécurité globale, n° 26, 2021, p. 17-35.

[6] Ce processus d’implantation et les rapports compliqués de SL avec le narcotrafic sont bien décrits dans : Bruce H. Kay, « Violent Opportunities : The Rise and Fall of ‘King Coca’ and Shining Path », Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 41, n° 3, 1999, 97-127. Voir aussi Daniel Dory : Hervé Théry, « Le Sentier lumineux : montagnes, guerre populaire et terrorisme », Conflits, n° 55, 2025, p. 57-59.

[7] Voir, par exemple : Román D. Ortiz, « The Human Factor in Insurgency : Recruitement and Training in the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) », in J. J. F. Forest (Ed.), The Making of a Terrorist, vol. 2, Praeger, Westport, 2006, p. 263-276.

[8] Pour une analyse parfois superficielle mais utile de ce cas on peut lire : Jean-François Barbieri, El Narco Amauta. Comment la Bolivie de l’ère Morales est (re)devenue un narco-état, Nombre 7 éditions, Nîmes, 2020.