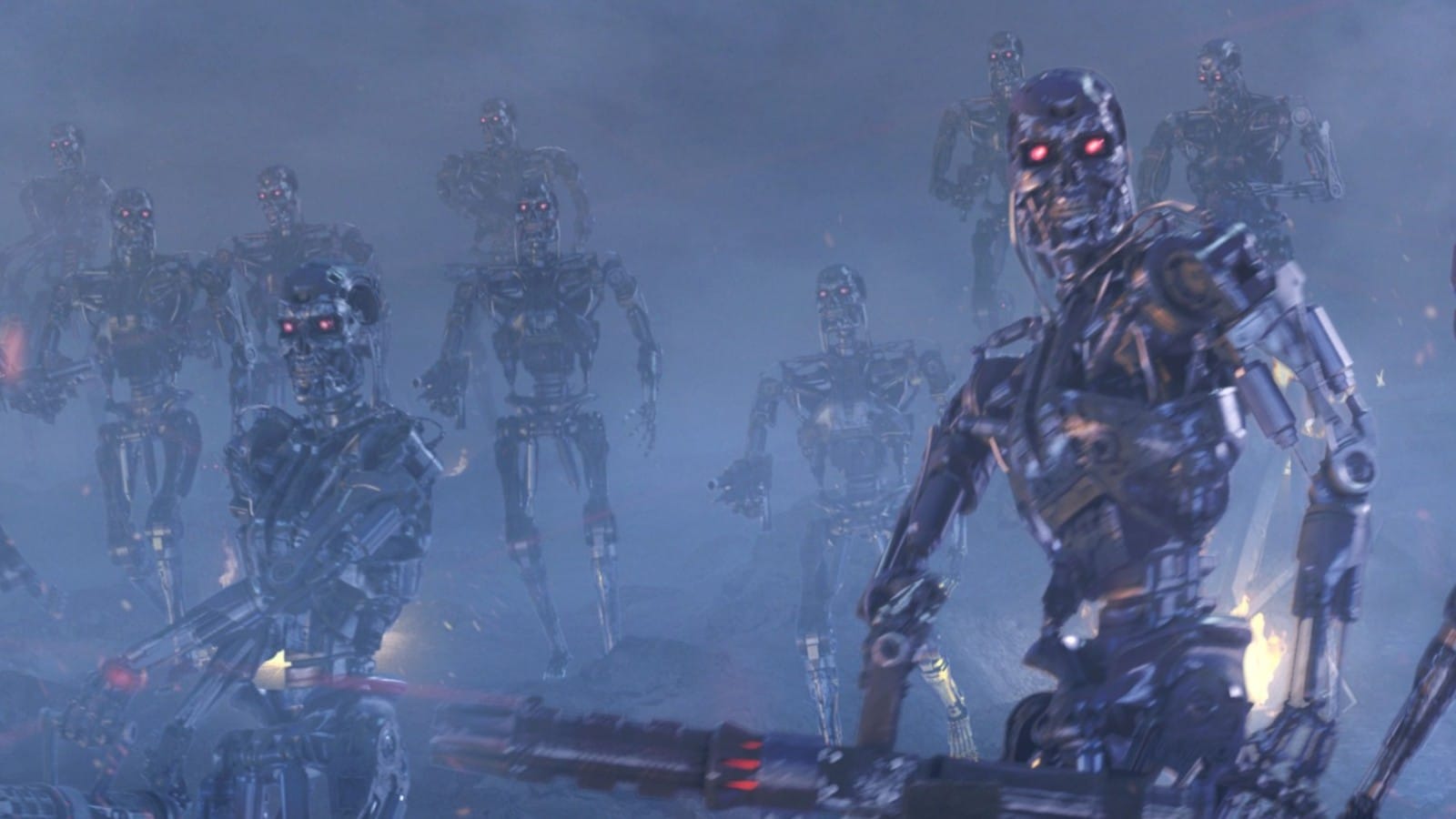

Outil de communication pour les ONG qui militent pour son interdiction préventive, vecteur de puissance pour les États qui affichent leurs ambitions technologiques ou idéalistes, instrument de pouvoir pour les industriels qui animent le débat de déclarations ambiguës, le robot tueur est cet ingrédient mystère qui, en saupoudrant les discours, les transforment en enjeux stratégiques. Entre fantasme et provocation, que révèle-t-il du droit ?

La réponse se trouve au sein des débats techniques et éthiques actuellement menés qui, s’ils sont décryptés, révèlent des réflexions de nature juridique. Chaque défi technique, comme les caractéristiques de sa programmation, la méthode d’évaluation de la situation par la technologie et le déclenchement de la prise de décision chez le robot, renferme la nécessité d’une lecture consensuelle du droit, plus spécifiquement du droit des conflits armés. Face à l’impossibilité d’y répondre, pour le moment, l’éthique a pris le relais, obligeant les États, experts et industriels, par le biais de règles morales, à trouver un dénominateur commun à leurs intérêts, l’humanité.

Les discussions qui se tiennent actuellement au sein de la Convention sur les armes classiques (CCAC) à propos du déploiement sur les zones de conflit de robots tueurs, ces systèmes d’armes létales autonomes (SALA) sont symboliques des enjeux juridiques inhérents au débat technique. Cela s’explique par la recherche de critères juridiques, nécessaires pour réglementer son usage et qui sont établis sur le fondement d’éléments techniques. Les réflexions se focalisent ainsi sur l’autonomie de la machine, donc sa faculté à décider, sa létalité, c’est-à-dire sa capacité à tuer, et le contrôle humain déterminé par la possibilité pour l’homme de contrôler et de maîtriser cette technologie. Celle-ci n’existant pas encore, tout le débat se construit autour d’une lecture à la fois idéologique du SALA et instrumentalisée du droit international humanitaire (DIH). Cette lecture constitue les deux premiers défis pour le droit.

Les défis du droit

Premier défi juridique, identifier consensuellement la technologie. À l’image de ses multiples identités visuelles – animaloïde, humanoïde, machinique – et différentes identités nominales – combattant, coéquipier, système d’arme, entre autres – le robot tueur ne dispose pas d’une identité juridique qui lui est propre. Au sein de la CCAC, chaque pays a ainsi proposé sa définition de l’autonomie, perçue soit comme une capacité – la décision et la létalité sont des modes à déclencher – soit comme une qualité – la décision et l’apprentissage sont inhérents à ces systèmes, une performance que l’homme ne pourrait pas maîtriser. Ces différentes définitions sont le reflet de visions juridiques diverses à la fois techno-personnaliste, anthropomorphique et anthropocentriste qui s’expliquent, entre autres, par des références culturelles distinctes, ainsi en est-il de la culture kawai au Japon, technologique aux États-Unis, prométhéenne en Europe.

A lire aussi: Puissance des géants du numérique, impuissance des Etats ?

Deuxième défi juridique, standardiser le déploiement des robots tueurs au sein des conflits. Il y a des pays comme les États-Unis, Israël ou la Russie qui affirment que ces systèmes permettront de mieux faire la guerre. D’autres, comme la France, qui expriment des réserves quant à la capacité humaine à rester dans la guerre. Puis, il y a des pays comme la Chine qui souhaitent une interdiction préventive du déploiement des SALA mais non de leur développement. Dans l’enceinte de la CCAC se joue en réalité une partie de jeu de go dont la stratégie consiste à encadrer le débat sans vraiment l’investir. La raison est que le développement de la technologie robotique s’inscrit dans une course à l’armement au nom de laquelle le droit international humanitaire est instrumentalisé au profit d’enjeux de pouvoir et de puissance. Une manipulation que l’on retrouve dans les réflexions sur la programmation du DIH au sein des SALA. Ces réflexions ne concernent pas moins la manière dont ce droit pourrait être implémenté que la méthode à privilégier pour l’articuler au regard de son contexte de déploiement. Autrement dit, il faut se mettre d’accord sur la finalité de cette programmation et donc soumettre le débat à une lecture semblable du DIH. Protéger d’abord le militaire ? Protéger d’abord le civil ? Protéger d’abord les intérêts, de quels pays, de quelles causes, de quelles politiques ? Ainsi, la lecture scientifique de ce droit dont le respect est probabilisé à travers un calcul coûts/bénéfice pose la question du résultat à atteindre. L’éthique intervient à ce moment-là, quand la standardisation d’une technologie s’oppose à celle, inexistante, de ses utilisateurs.

L’éthique au secours du droit ?

L’éthique a maillé les nombreuses réflexions sur le sujet de la robotique en glissant, au fil des années, de l’opportunité de construire une éthique artificielle au sein des systèmes robotisés à la nécessité de bâtir une éthique roboticienne pour ses utilisateurs. Du fantasme d’un robot tueur capable de discerner le bien du mal à la provocation d’un robot tueur capable de se retourner contre son créateur est né un impératif : l’édification d’une intelligence collective. Elle s’entend comme la capacité à fédérer les utilisateurs de la robotique autour d’un idéal régulateur et à harmoniser sa conception autour d’une réflexion globale. Tout le débat se construit ainsi autour d’une écriture idéalisée et harmonisée du SALA. Cette écriture constitue les deux autres défis pour le droit.

Premier défi juridique, fédérer le mouvement robotique autour d’un idéal régulateur, l’humanité. Pour pallier les divergences de vues, les réflexions sur la robotique ont peu à peu érigé le concept d’humanité comme fondement de leur développement. Comme l’écrit Catherine Le Bris, l’humanité constitue aujourd’hui « une invitation à contourner ou/et à compléter les processus traditionnels de fabrication du droit [simple_tooltip content=’Catherine Le Bris, L’Humanité saisie par le droit international public, p. 596, LGDJ, 2012.’]1[/simple_tooltip] ». L’objectif est ainsi de soulever une conscience collective autour d’une même finalité, la protection de l’espèce humaine. À travers elle, c’est la menace d’une escalade de la violence qui cherche à être contenue ainsi que la difficulté à réglementer une technologie idéologisée et en pleine évolution qui cherche à être dépassée. Il faut donc des procédés normatifs d’attente, comme des codes de conduite ou des chartes, qui permettent d’orienter et d’engager des comportements plus responsables avec la robotique. Son caractère est flexible, intégratif et influent, et cela explique que la régulation, via des instruments de soft law, se soit imposée aujourd’hui. En effet, ces instruments permettent d’impliquer un panel large d’acteurs qui, en devenant créateurs ou cocréateurs de règles, les appliqueraient plus volontiers. Cela d’autant plus qu’elles sont le résultat de négociations et qu’elles n’ont pas de valeur contraignante. Chercher l’engagement plutôt que la contrainte semble être une première étape obligatoire à l’encadrement de la robotique. Un bref état des lieux rend compte de multiples initiatives nationales et européennes sous forme de guides ou de chartes. Au-delà de l’adhésion à cette forme de normativité, ces instruments permettent d’observer les valeurs mises en avant par ces différents pays derrière le concept d’humanité. Leur convergence est la condition d’un encadrement effectif de la robotique ainsi que leur inscription dans un projet global incluant les domaines civil et militaire.

Deuxième défi juridique, harmoniser autour du sujet de la robotique. Si le robot tueur cristallise de nombreuses réflexions sur la robotique, son analyse ne doit pas faire oublier que la létalité n’est qu’un mode et que cette technologie est avant tout un bien dual donc accessible et réversible. Cette réversibilité oblige à mesurer toutes les conséquences de son développement à travers, entre autres, une approche globale de la robotique. L’engouement présent au sein de la robotique civile devra s’évaluer à proportion des réserves nécessaires concernant son usage militaire.