Deux France sportives, à la géographie et à la culture différentes, celle du football et celle du rugby. Fruit de l’histoire, de la sociologie et de la politique.

Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.

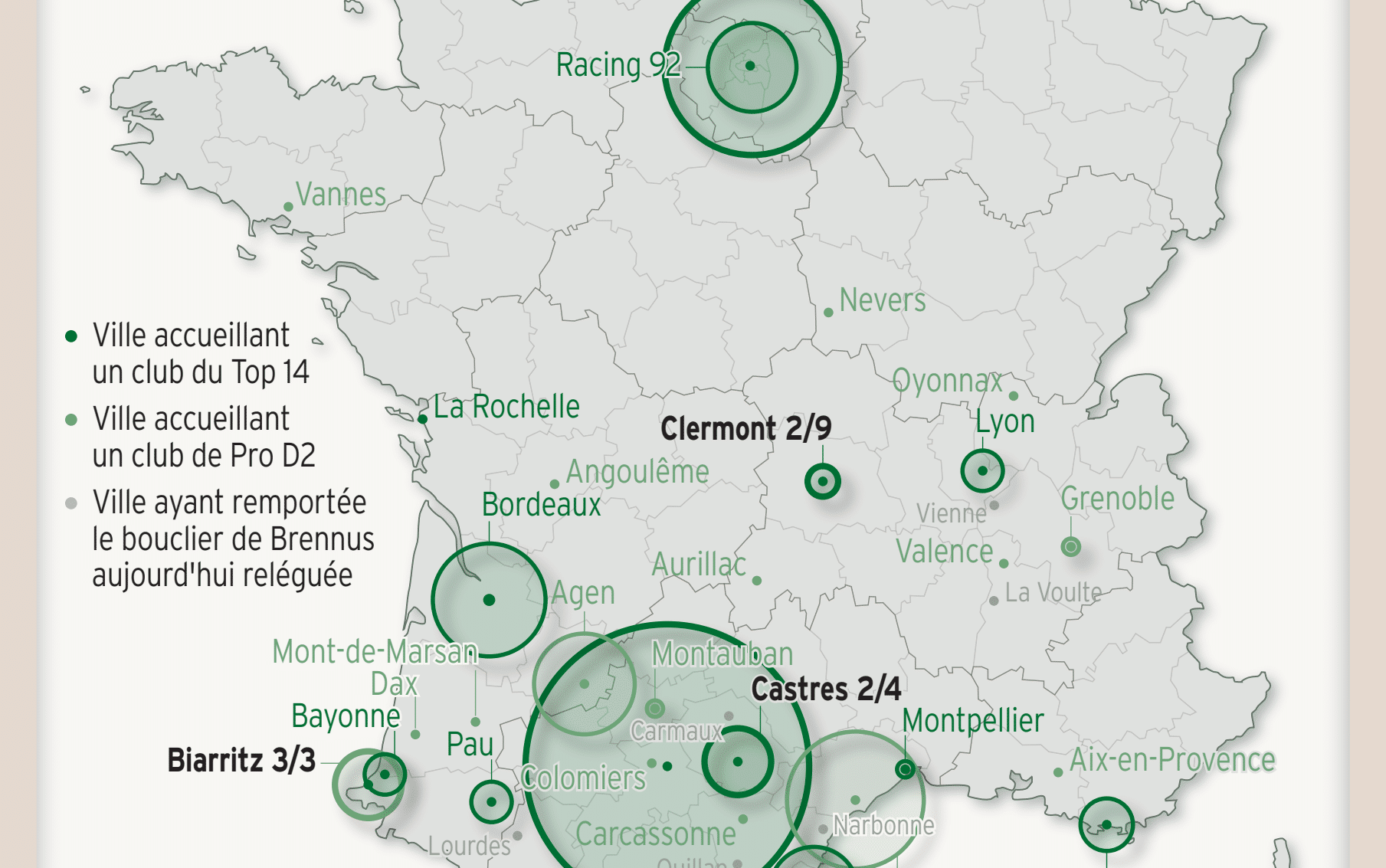

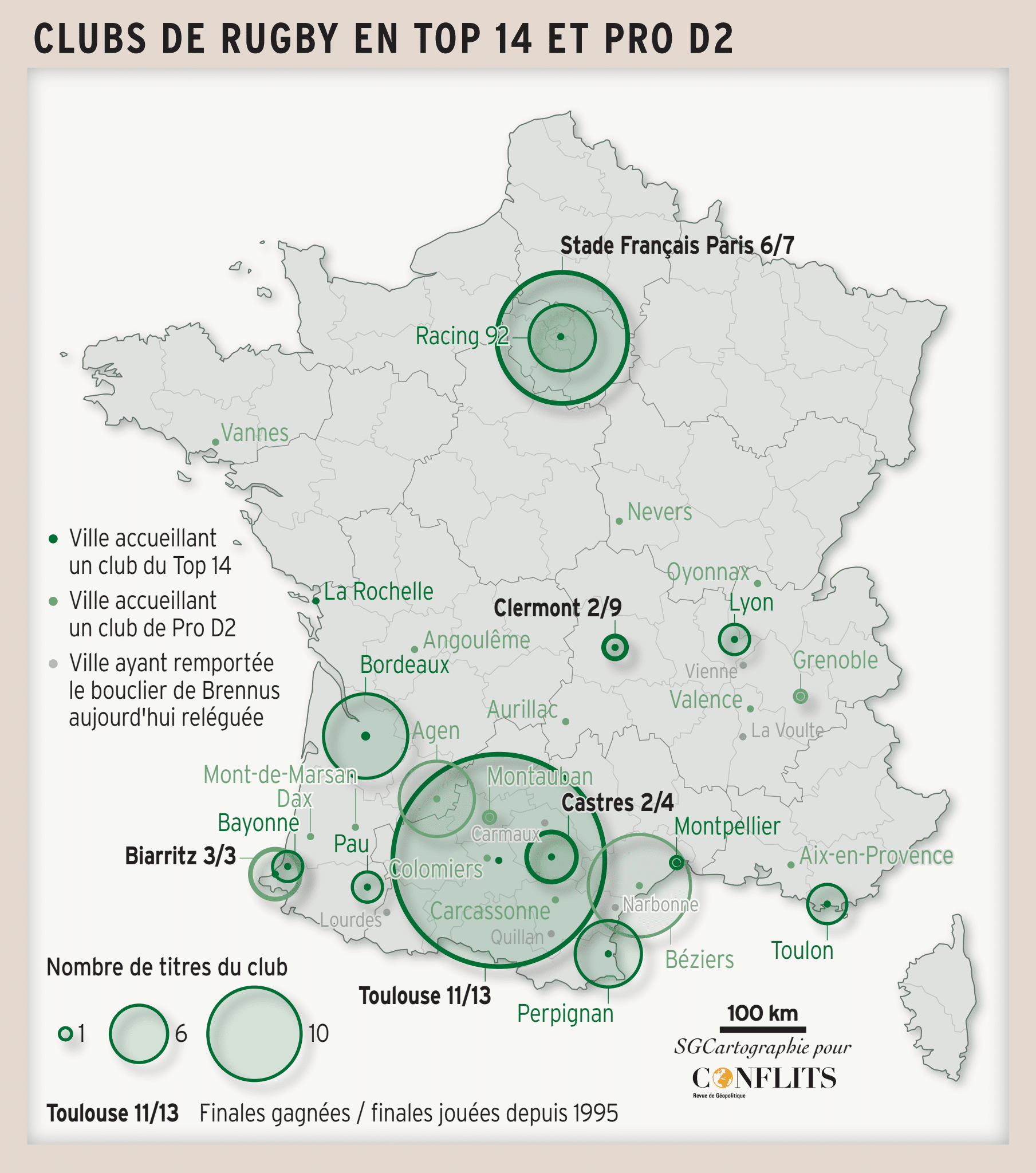

La France du rugby se concentre essentiellement au sud d’une ligne La Rochelle-Lyon, à l’exception notable des deux clubs de la capitale, le Racing et le Stade français, avec une très forte concentration dans le sud-ouest où se trouve l’essentiel des clubs ayant remporté le championnat de France, dont le plus capé d’entre eux, le Stade toulousain (24 titres de champion de France, 6 titres de champion d’Europe).

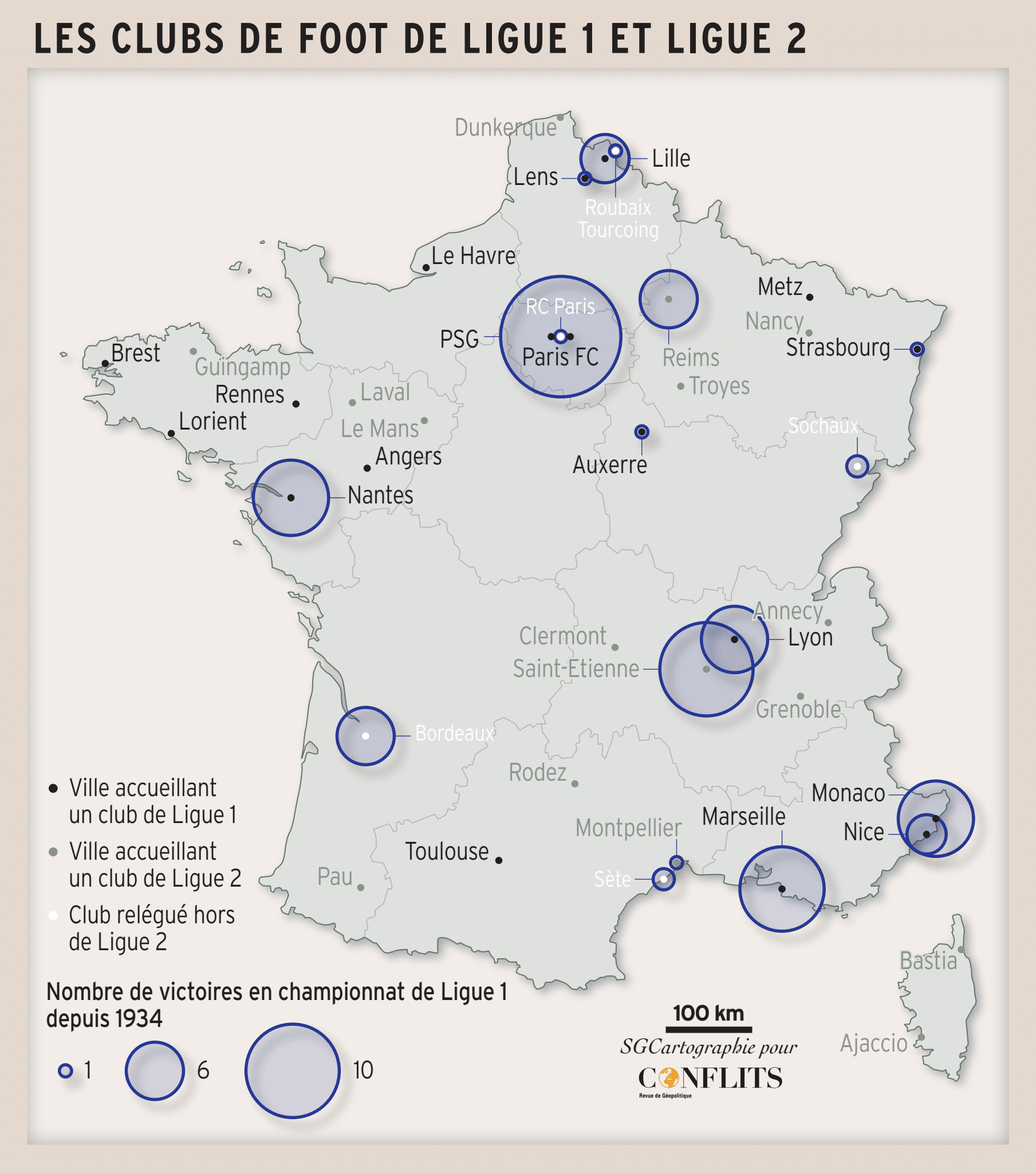

Si la France du football est mieux répartie sur le territoire, elle témoigne toutefois d’une plus forte implantation au nord de cette même ligne La Rochelle-Lyon, avec d’importante concentration en Bretagne, dans l’ouest, dans l’est et dans le nord. Strasbourg, Metz, Lens, Lille, Auxerre et Sochaux sont quelques-unes de ces villes qui ont marqué le championnat de France et fournirent de nombreux internationaux.

Une géographie du football qui s’efface quelque peu désormais derrière la rivalité entre Marseille et Paris, créée pour des raisons médiatiques et financières.

Une autre lecture géographique peut être faite, qui unit cette fois l’Ovalie et le football, l’opposition entre Paris et la province. Même si cette opposition révèle des origines et des manifestations très différentes.

Sport des universités vs sport des cités

C’est au Havre, en 1872, qu’est créé le premier club de rugby football, dans le milieu culturel anglophile. Suit la création de deux clubs à Paris, le Racing club de France (1882) et le Stade français (1883). Sport d’urbains, de commerçants, d’universitaires, le rugby se déploie dans les villes, notamment là où est présente une forte communauté anglaise. C’est le cas du Stade bordelais (1889) puis du Stade toulousain (1907), dont le premier dirigeant est le professeur de droit Ernest Wallon.

C’est en hommage à sa discipline qu’il donne les couleurs de la toge de droit, rouge et noir, au maillot du club. Après la Seconde Guerre mondiale, le rugby quitte le cadre urbain pour se déployer dans les villes ouvrières du sud-ouest, dont quelques-unes ont marqué l’histoire du sport, comme Lourdes, Béziers, Mont-de-Marsan ou Dax. Le rugby s’est ainsi donné l’image d’un sport rural, de terroir, de petites et de moyennes villes, même s’il a toujours été tiré par les métropoles.

Notamment à cause du passage tardif à la professionnalisation (années 1990), qui fait que les joueurs des grands clubs et de la sélection nationale effectuaient un métier ordinaire à côté de leurs activités sportives. Métier qui fut souvent facilité par des ententes entre le club et les sponsors afin de disposer d’horaires aménagés. C’est ainsi que les huiles Lesieur pour Agen, Michelin pour Clermont-Ferrand et les laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre pour Castres ont pu financer et soutenir l’activité de leur club.

Le football a quant à lui, globalement, un déploiement davantage lié au monde ouvrier. Peugeot pour Sochaux, Casino pour Saint-Étienne, les mines pour les clubs du Nord, ou les patronages, comme ce fut le cas pour l’AJ Auxerre, marqué à jamais par la figure tutélaire de Guy Roux. Les clubs étant très souvent financés par les villes et un sponsor important, il a également fallu effectuer des choix budgétaires. Rares sont ainsi les villes à avoir des clubs de différents sports en première division. Les choix initiaux ont dès lors contribué à créer des cultures locales, qui se transmettent ensuite sur plusieurs générations. Difficile pour un jeune Breton de pratiquer le rugby, même si le nombre de clubs est en hausse et si Vannes a pu se hisser pour une saison en première division. Impensable, pour un enfant du sud-ouest, de pratiquer autre chose que le rugby.

Des cultures qui contribuent à façonner les paysages urbains. Le Vélodrome de Marseille est l’un des bâtiments phares de la cité phocéenne, qui structure la ville et ses réseaux. À tel point qu’en visite dans la ville (2023), c’est au Vélodrome que le pape François a célébré la messe. À Toulon, le stade Mayol est plus qu’un stade de rugby. Donnant directement sur le port, enchâssé dans l’espace urbain, il contribue à façonner l’esprit de la ville et sa culture.

Ce qui n’est pas sans causer des drames et des bras de fer avec les municipalités quand les stades historiques, devenus vétustes ou inadaptés aux enjeux financiers contemporains, doivent être abandonnés au profit de stades plus grands et plus modernes, mais situés dans d’autres zones de la ville. Dans le sud-ouest, les paysages de stades de rugby, avec leurs pelouses, les poteaux en H et les tribunes, contribuent également à façonner les espaces ruraux et urbains et à véhiculer la culture locale. C’est finalement à Paris que l’œcuménisme du sport peut s’effectuer : le Parc des Princes (PSG) et Jean Bouin (SF) sont voisins de quelques centaines de mètres et au Stade de France, 11 de foot et XV de rugby alternent leurs matchs internationaux.

Club local ou club mondial ?

La dimension mondiale du football lui donne une prérogative que n’a pas encore le rugby, celui d’attirer des investisseurs du monde entier. Propriété du fonds souverain Qatar Investment Authority depuis 2011, le PSG a vu son budget annuel croître de façon continue : 80 M€ en 2010, 490 M€ en 2014, 860 M€ en 2025. Très loin devant l’OM (275 M€) et l’OL (240 M€). Rien à voir avec les clubs de rugby, où le Stade toulousain, premier budget de France, atteint les 49 M€. Les concurrents du PSG ne sont pas français, mais européens : c’est contre Chelsea, Madrid ou Barcelone que Paris se bat, pas contre Brest ou Nice. De quoi attirer des stars mondiales, mais aussi de bénéficier d’une diffusion planétaire, en espérant qu’un jour des enfants en Afrique, en Italie ou en Amérique du Sud troquent leur maillot du Barça ou du Real contre celui du PSG.

Terroir local, avec les centres de formation et les clubs amateurs, comme Bondy d’où est issu Kylian Mbappé et Mâcon pour Antoine Griezmann, et concurrence mondiale, pour attirer les joueurs les plus cotés, ceux qui feront vendre le plus de maillots et le plus parler dans les médias. La carte des clubs est donc une carte de points : la localisation des clubs et des stades, et une carte des réseaux, celle des téléspectateurs et des supporteurs.

Sur ce plan-là, la France du football est devant celle du rugby : 11,6 millions de téléspectateurs pour voir la victoire du PSG en coupe d’Europe, 5 millions pour la finale Toulouse / Bordeaux en rugby. Le PSG parvient à disposer de supporteurs au-delà de Paris quand le rugby peine à captiver en dehors de l’Ovalie. Cet engouement pour les clubs ne se retrouve pas au niveau de l’équipe nationale, où le XV de France réalise désormais de bien meilleures audiences que l’équipe de France de football. 9,5 millions de téléspectateurs (46 % de parts de marché) pour la victoire de la France dans le tournoi des VI nations, avec des matchs suivis en moyenne par 6,9 millions de téléspectateurs quand le 11 de football n’en rassemble plus que 4,8 millions en moyenne. Le rugby a-t-il réussi à franchir le sud-ouest pour devenir un sport réellement national ? Si ce n’est pas encore le cas pour les équipes de clubs, cela l’est davantage pour l’équipe de France.

La géographie et l’histoire

La géographie du rugby témoigne d’une évolution notable depuis les années 1980. Les clubs de villes moyennes sont de moins en moins représentés en top 14, certains rencontrant même des difficultés à se maintenir en Pro D2, par manque de budget et d’investissements. Ce sont les clubs des métropoles qui prennent le dessus : La Rochelle, Bordeaux-Bègles, Lyon, même si de très nombreux clubs historiques parviennent à se maintenir en première division, comme Clermont, Toulon ou Pau.

Sauf exception, le rugby n’est pas une activité financièrement rentable. Les clubs, pour survivre et se maintenir, doivent donc s’appuyer sur des mécènes prêts à mettre et à perdre de l’argent dans des infrastructures et des salaires de plus en plus coûteux. Une fragilité économique qui tranche avec le romantisme rural dont le rugby aime bien s’envelopper, lui qui joue de cette image qui ne correspond ni à son histoire de sport d’universitaires urbanisés, ni à son présent, où les grands joueurs sont désormais des stars mondiales.

Les clubs français parviennent à s’imposer face à leurs rivaux. Si dans les années 1995-2005, les clubs anglais attiraient les meilleurs joueurs français, dont des internationaux célèbres, ce n’est plus le cas aujourd’hui, l’attirance s’étant même inversée. Grâce à ses rémunérations élevées et à son niveau relevé, le top 14 parvient à être une référence dans le rugby mondial. Alors que le football a depuis longtemps assumé la présence de l’argent, le rugby se montre encore réticent, voulant cultiver son image de sport rural qu’il n’a pas été. Aux différences géographiques s’ajoutent donc des différences de culture, le Racing et le Stade français ayant beaucoup plus assumé la dimension festive, people et paillettes, notamment sous l’ère de Max Guazzini (1992-2011) afin de rompre avec l’image du rugby cassoulet.

Toulouse, dans un autre style, a rénové l’image du rugby en révolutionnant ce sport à partir du début des années 1980. Portés par Pierre Villepreux et Jean-Claude Skrela, les deux entraîneurs du Stade ont apporté rigueur scientifique lors des entraînements et analyse tactique pour les matchs, en lien avec les réflexions de la faculté des sports de Toulouse. En mettant un terme à l’hégémonie du Grand Béziers¹ en 1985, le Stade toulousain a ouvert une nouvelle ère pour le rugby moderne, dont le style et la philosophie de jeu ont inspiré d’autres clubs en France.

La paire d’entraîneurs Villepreux-Skrela a par la suite brillé avec le XV de France en réalisant un doublé de Grand Chelem au V nations (1997 et 1998) et parvenant en finale de la coupe du monde 1999. Un style de jeu qui démontre qu’au-delà des titres gagnés, l’influence d’un club peut se porter sur ses concurrents et sur l’équipe nationale.

À l’antagonisme France du rugby / France du football s’ajoute donc des frontières culturelles et symboliques internes, entre un rugby de la capitale et un rugby des champs, un football de Paris et un football de Marseille. Ce dernier antagonisme fut créé de toutes pièces dans les années 1990 afin de donner de la visibilité à un PSG de création récente (1970) et un OM très ancien (1899), mais dépassé par d’autres clubs. Un antagonisme qui permit de créer un classico et ainsi d’écouler journaux et audience télévisuelles, ce qui était l’objectif recherché par Canal + alors actionnaire du PSG. Les clubs de sport, que ce soit en rugby ou en football, sont ainsi les témoins de frontières culturelles et géographiques, certaines récentes, d’autres séculaires.

¹10 Brennus gagnés en 14 saisons, entre 1971 et 1984.