Le pape François et la géopolitique des cardinaux : vers une décentralisation du pouvoir romain

Depuis son élection en 2013, le pape François a entrepris une reconfiguration stratégique du Collège des cardinaux. Par ses nominations, il redessine non seulement l’équilibre interne de l’Église catholique, mais aussi son rapport aux grandes zones d’influence du monde contemporain. Une politique de nominations qui s’inscrit dans une logique de décentralisation, voire de rupture avec la tradition romano-centrée.

Une diplomatie des marges

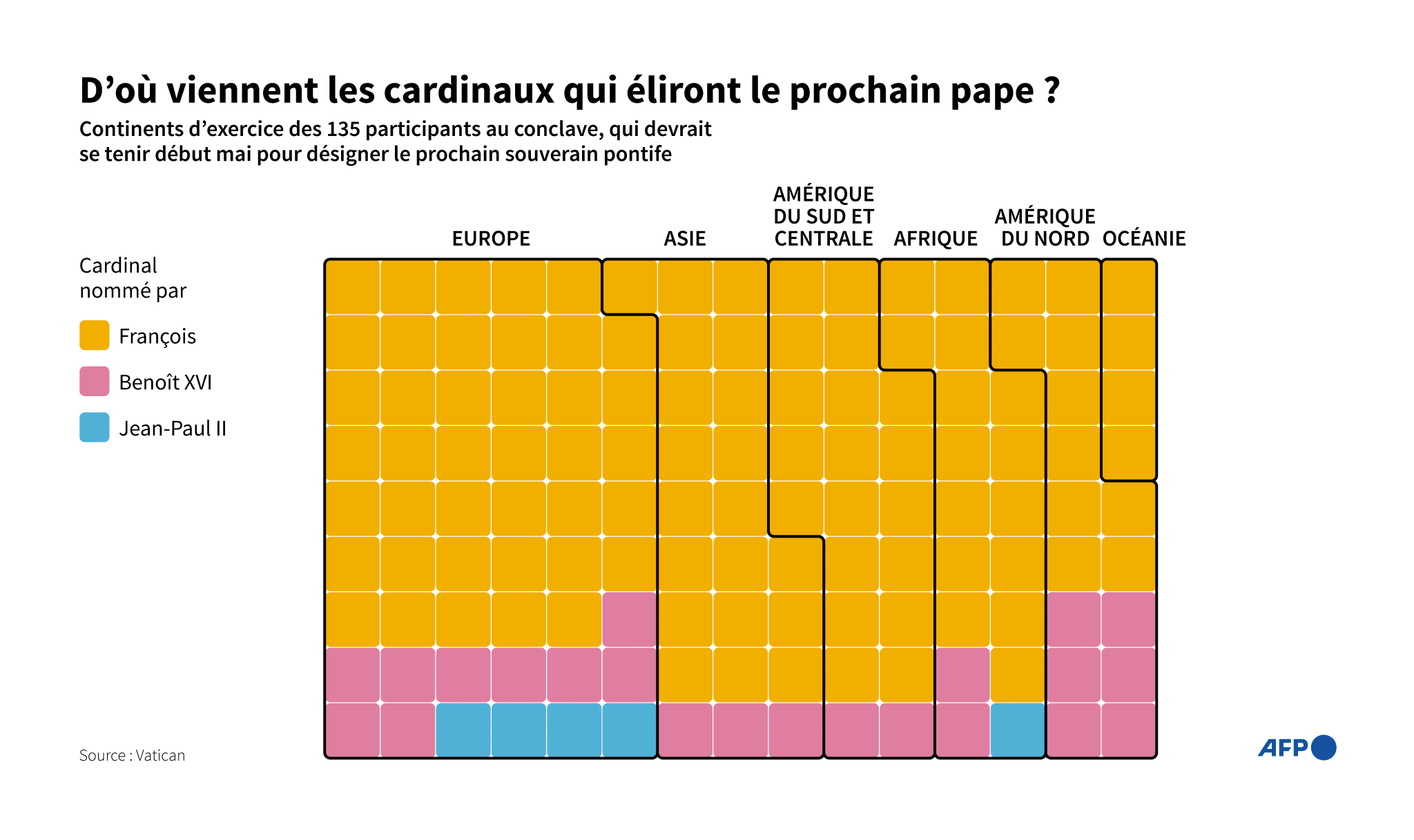

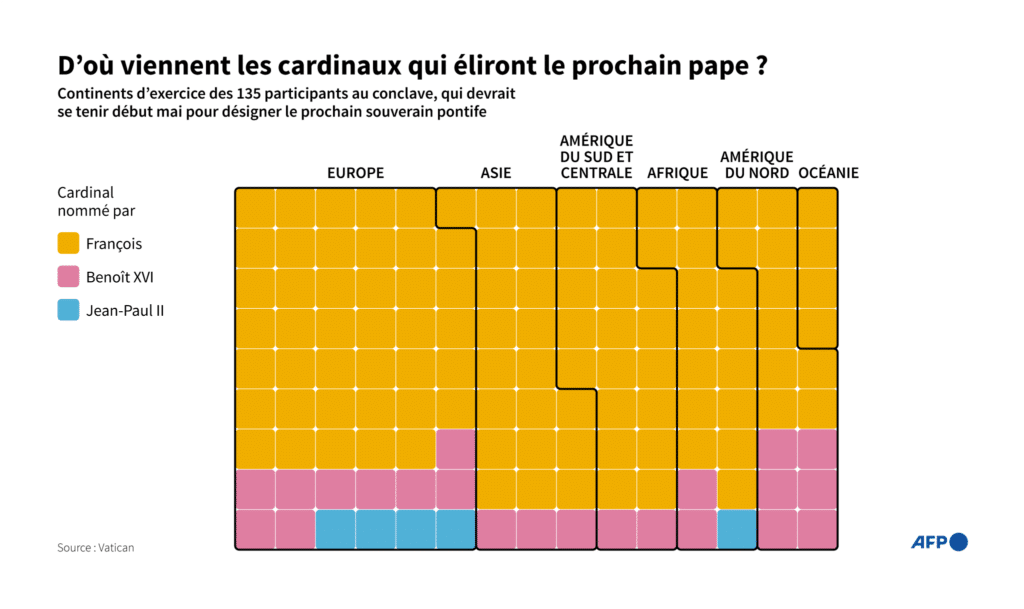

En multipliant les nominations de cardinaux issus de régions traditionnellement marginales – Mongolie, Brunei, Cap-Vert, ou encore Soudan du Sud –, le pape opère un glissement d’axe : de Rome vers les périphéries. Cette géographie cardinalice, inédite par son étendue, traduit une volonté de rééquilibrage de l’autorité spirituelle en faveur des Églises locales, souvent confrontées à des enjeux géopolitiques majeurs.

Une recomposition des élites ecclésiales

En privilégiant des profils pastoraux plutôt que diplomatiques ou académiques, le pontife rompt avec la logique institutionnelle de ses prédécesseurs. Peu de nominations issues de la Curie ; beaucoup de voix venues de diocèses de terrain, souvent marqués par des défis sociaux. Ce choix marque un déplacement du centre de gravité ecclésial. Une manière aussi de diluer l’influence européenne et plus particulièrement italienne au sein du conclave futur.

Une stratégie de réforme par le haut

En avril 2025, François a créé les deux-tiers des cardinaux électeurs. Il s’assure ainsi, en toute orthodoxie canonique, une majorité au sein du futur conclave. Cette domination numérique n’est pas anecdotique : elle prépare une continuité idéologique et structurelle de son pontificat.

Enjeux et limites d’un recentrage global

Cette stratégie n’est pas sans poser questions : l’universalisation du Collège des cardinaux rend certes compte de la mondialisation du catholicisme, mais elle soulève aussi l’enjeu de la cohérence doctrinale et de l’unité ecclésiale. L’éclatement des contextes culturels et politiques – et donc des priorités pastorales – pourrait rendre plus difficile un gouvernement centralisé. En élargissant la carte du pouvoir spirituel, François en redéfinit les contours, mais aussi les tensions potentielles.

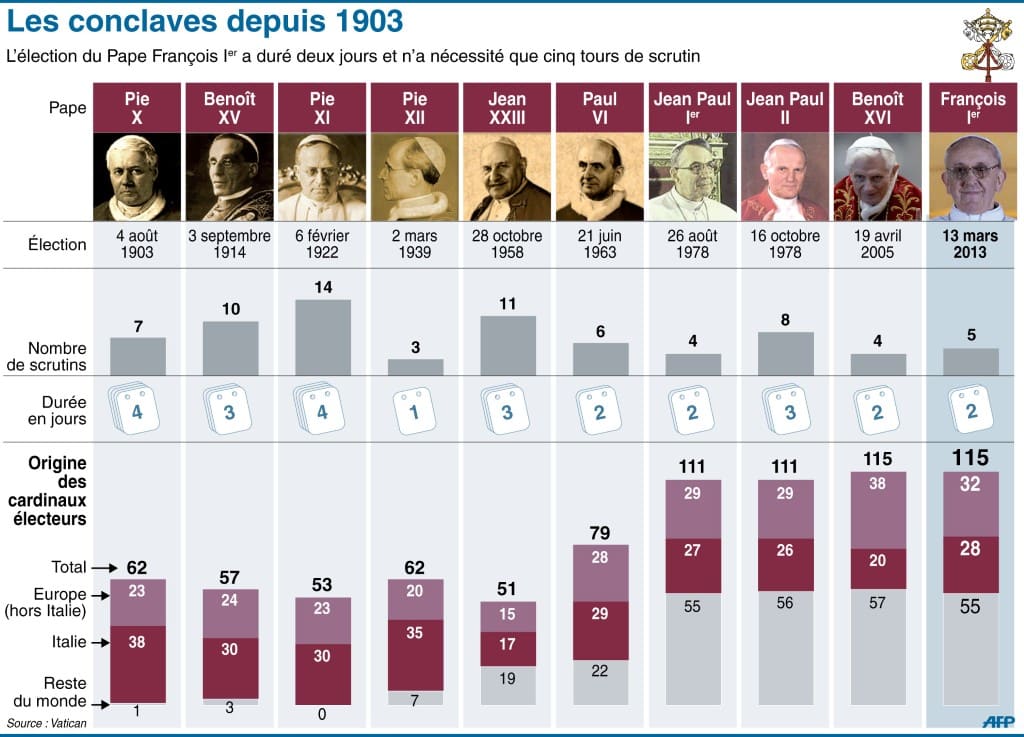

Pour être élu pape, il faut obtenir les deux-tiers des scrutins, ce qui crée une minorité de blocage assez importante, obligeant à trouver un candidat de compromis qui ne soit pas l’homme d’un camp.