Les ports du golfe de Guinée occupent une place stratégique dans les échanges mondiaux. À la croisée des routes maritimes, ils concentrent des enjeux économiques, politiques et sécuritaires de premier plan. Dans cet entretien, Jean-Charles Doussau et Erwann Huon de Kermadec décryptent pour Jean-Baptiste Noé la dynamique des infrastructures portuaires africaines, leurs acteurs et les défis à venir.

Erwann Huon de Kermadec est associé au sein de l’équipe Infrastructure et Project Finance d’Eight Advisory. Il rejoint les équipes d’8A en 2013 pour y co-développer cette offre sectorielle qui regroupe, en 2025, plus d’une cinquantaine de collaborateurs en Europe.

Jean-Charles Doussau est Senior Manager chez Eight Advisory à Bruxelles, où il intervient depuis 2020 au sein de l’équipe Strategic Valuation & Modelling sur des missions d’évaluation dans des contextes variés.

Ils ont réalisé une étude publiée par Eight Advisory sur les infrastructures du golfe de Guinée.

Jean-Baptiste Noé : Pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu de l’importance des ports africains et de leurs spécificités ?

Jean-Charles Doussau : Les ports sont des lieux absolument fascinants, car ils incarnent des réalités duales. Ils sont à la fois la porte d’entrée et de sortie de l’économie nationale et un point de connexion avec les flux mondiaux. Cela en fait des espaces où se concentrent des enjeux de souveraineté, de commerce, de sécurité et même d’image nationale.

Dans le golfe de Guinée, on retrouve cette ambition de bâtir des ports modernes, connectés aux réseaux mondiaux, qui tirent les pays vers le haut.

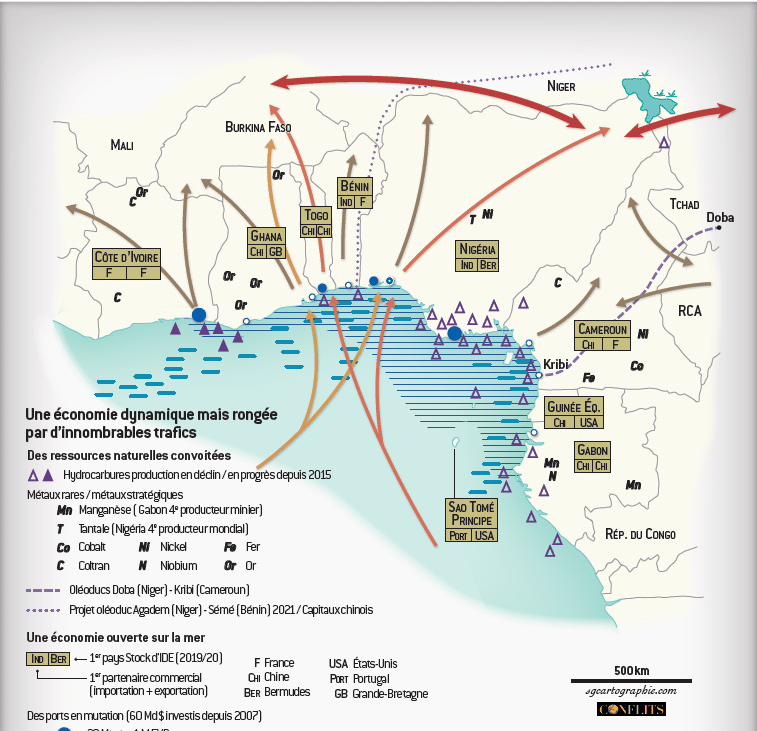

Les grands acteurs privés y sont bien connus : Bolloré a longtemps été leader historique, mais il a cédé ses activités portuaires. Aujourd’hui, les grands transporteurs comme CMA-CGM s’imposent comme des acteur offensifs, et Maersk y est également très présent à travers sa filiale APM, au Ghana, en Côte d’Ivoire. À côté de ces mastodontes, on trouve une multitude d’opérateurs internationaux, comme le dubaïote DP World, ou des acteurs indépendants, comme ARISE Ports & Logistics, ou Sea Invest, qui gère certains terminaux spécialisés notamment dans le vrac sec. L’activité portuaire ne se réduit pas aux containers. Bien sûr, les containers sont importants, mais l’Afrique de l’Ouest exporte aussi du cacao, des minerais, du pétrole et des produits agricoles. Il existe donc des terminaux pour hydrocarbures, pour vracs, et pas seulement pour les containers. A l’importation, arrivent dans les ports du golfe de Guinée des produits pétroliers, des véhicules, du matériel et des équipements, du sable et gravier pour le BTP, des composants industriels.

Jean-Baptiste Noé : Comment ces entreprises travaillent-elles avec les États ? S’agit-il de délégations de service public, de concessions ?

Erwann Huon de Kermadec : La plupart du temps, on est sur des modèles de concessions. Les États africains ont beaucoup évolué en vingt ans. Il y a eu une véritable professionnalisation. Les autorités publiques spécialisées sont très vigilantes désormais sur les partenariats public-privé et veillent à protéger l’intérêt de l’État.

Dans les contrats, on trouve par exemple de plus en plus des mécanismes de partage de valeur. Au-delà d’un certain niveau de rentabilité . Ainsi, au-delà de ce seuil, les profits sont partagés ce qui permet d’éviter que les opérateurs privés réalisent des marges trop excessives.

Les États se sont dotés des compétences financières et juridiques pour renforcer leur cadre légal et créer les organes publics favorisant le développement de ces projets avec comme volonté forte que la valeur créée bénéficie aussi à leur pays.

Ainsi, depuis une vingtaine d’année, il y a un rééquilibrage dans la répartition des risques dans ces projets.

Les contrats sont devenus très détaillés, et approfondissent notamment les sujets de répartition des risques afin de traiter les problématiques spécifiques leur environnement : la piraterie, les risques juridiques, les normes de conformité internationale… Les autorités veulent désormais des contrats solides, qui sécurisent autant que possible les investissements et leurs intérêts économiques.

Jean-Baptiste Noé : Les investisseurs sont-ils aujourd’hui rassurés par la stabilité des pays ?

Jean-Charles Doussau : Oui, de plus en plus. Prenons l’exemple de la Côte d’Ivoire. Le pays a connu des années difficiles au début des années 2000, mais, depuis quinze ans, il offre une stabilité politique et institutionnelle remarquable. Cela a changé la donne. Les investisseurs, qui autrefois hésitaient, se sentent beaucoup plus en confiance. On voit apparaître un véritable écosystème financier local, avec des fonds de private equity qui s’installent et des équipes qui se forment sur place. Cela montre bien que la perception du risque a évolué.

Jean-Baptiste Noé : Qu’échangent principalement ces ports ?

Jean-Charles Doussau : L’Afrique de l’Ouest exporte énormément de matières premières agricoles et minières. Prenons un exemple concret : le port de San Pedro, en Côte d’Ivoire. Situé à l’ouest d’Abidjan, il s’est spécialisé dans l’exportation de cacao et d’autres produits agricoles de manganèse, de nickel, et également du vrac liquide (hydrocarbure et huile de palme). Sa croissance est impressionnante : de l’ordre de 10 à 15 % par an depuis une dizaine d’années. Ce succès attire désormais des transporteurs internationaux.

D’autres ports, comme Lomé au Togo, sont devenus des hubs de containers, capables d’accueillir de très gros navires grâce à des infrastructures modernes. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des flux concerne encore des produits agricoles, des minerais et des hydrocarbures. Les gisements pétroliers se déplacent d’ailleurs : autrefois concentrés au fond du golfe, les nouvelles découvertes se font davantage au large du Ghana, de la Guinée. Cela déplace aussi les besoins en infrastructures.

Jean-Baptiste Noé : Justement, qu’en est-il des infrastructures terrestres et des liaisons avec l’arrière-pays ?

Erwann Huon de Kermadec : C’est là que se trouve le nerf de la guerre. Construire un port moderne ne suffit pas si l’arrière-pays n’est pas relié. Or, beaucoup de pays africains souffrent encore d’un manque d’infrastructures routières et ferroviaires. Des projets ambitieux existent, comme une grande route côtière entre Abidjan et Lagos, qui devrait relier plusieurs capitales d’Afrique de l’Ouest. Bien que la phase routière soit encore en conception technique, ce projet incarne une dynamique d’intégration régionale intéressante

La mise en place de zones logistiques en amont des ports est une solution performante. Elle permet de regrouper les flux, de connecter les routes et parfois les voies ferrées, et de fluidifier les opérations. On voit aussi des projets fluviaux, par exemple autour du lac Volta, pour relier le Burkina Faso. Mais tout cela demande des investissements colossaux et du temps. Les États et les opérateurs essaient d’avancer, mais on parle de projets qui se comptent en décennies.

Jean-Baptiste Noé : Quelles sont les pratiques locales en matière de ressources humaines ? Pour pouvoir gérer de tels ports, il faut une main-d’œuvre qualifiée et qui soit capable de se mettre à jour.

Jean-Charles Doussau : Il y a une volonté claire de former des compétences locales. Les appels d’offres imposent de plus en plus un actionnariat local ou un quota d’emplois réservés aux nationaux. Cela permet de transférer des savoir-faire et de développer un tissu industriel et logistique propre au pays. Certains opérateurs étrangers auraient préféré rester entre eux, mais ils n’ont pas le choix : sans engagement local, pas de contrat.

Dans certains cas, l’obligation d’associer un actionnaire local est imposée aux opérateurs internationaux, ce qui peut créer des tensions. Mais l’objectif est clair : il s’agit de faire en sorte que ces projets profitent aussi aux économies nationales et ne soient pas uniquement contrôlés depuis l’étranger. D’ailleurs, sur le golfe, certains ports sont encore gérés par des opérateurs publics, comme en Guinée avec l’Agence Nationale d’Aménagement des Infrastructures Minières.

Jean-Baptiste Noé : Qu’en est-il de la présence chinoise dans ce secteur ?

Jean-Charles Doussau : La Chine est partout en Afrique, et le secteur portuaire ne fait pas exception. Les entreprises chinoises disposent d’une grande expérience dans la construction et l’exploitation portuaire, et surtout d’une capacité à proposer des prix très compétitifs. Elles arrivent avec leurs propres équipes, construisent rapidement, puis passent au projet suivant. C’est une force, mais aussi une limite : elles investissent moins dans la formation des équipes locales. En face, les Européens ont sans doute une approche plus collaborative, mais ils sont confrontés à la concurrence des prix chinois. On retrouve également des entreprises chinoises dans la gestion des infrastructures portuaires. Par exemple, la China Merchants Port détient 50% du terminal à conteneurs de Lomé, au Togo, depuis 2012, et la China Harbor Engineering Company a pris une participation de 54% dans le port en eaux profondes de Lekki (Nigeria).

Jean-Baptiste Noé : La modernisation des ports repose-t-elle sur les concessionnaires ?

Erwann Huon de Kermadec : Oui, en grande partie. Les grues, les hangars, les trémies, toutes les superstructures sont financées par les opérateurs privés dans le cadre de l’exploitation de leur concession. Leur logique est simple : plus ils modernisent, plus ils améliorent leur efficacité et leur rentabilité. Et comme les clauses de partage des fruits de la concession, les États ont eux aussi intérêt à pousser à l’investissement et à le favoriser, puisque cela génère des recettes supplémentaires, pas forcément prévues dans les business plans initiaux.

Jean-Baptiste Noé : Pour une entreprise française, quels sont aujourd’hui les ports les plus attractifs ?

Jean-Charles Doussau : La Côte d’Ivoire et le Sénégal sont les deux destinations les plus intéressantes. D’abord parce que ce sont des pays politiquement stables, ensuite parce qu’ils ont mis en place un cadre réglementaire solide. Ils se sont dotés d’autorités spécialisées capables de structurer les partenariats et de rédiger des contrats clairs. Cela rassure les investisseurs. Dans d’autres pays, l’environnement est plus incertain et certains groupes français en ont fait les frais.

Jean-Baptiste Noé : Et face aux principaux risques sécuritaires, comment ces entreprises peuvent-elles se préparer ?

Erwann Huon de Kermadec : La piraterie a longtemps été le grand sujet de préoccupation, en particulier au Nigeria. Les attaques, les rançonnages, les trafics en tout genre ont marqué la zone. Aujourd’hui, la situation s’améliore et les actes de piraterie sont en baisse, mais le risque n’a pas disparu. La coopération régionale portée par l’architecture de Yaoundé, avec d’autres initiatives, ont conduit, sur un pas de temps de 4 à 5 ans, à une relative accalmie sur ce front.

Jean-Charles Doussau : En parallèle, il existe des problématiques plus discrètes mais tout aussi coûteuses : pertes de containers, erreurs logistiques, grèves… Un seul jour d’immobilisation supplémentaire dans un port peut coûter très cher. C’est pourquoi la question de l’efficacité est centrale. Les ports asiatiques se sont imposés parce qu’ils minimisent les temps d’attente. L’Afrique doit encore progresser sur ce terrain, même si on voit au gré des classements, une certaine progression. Il n’y a pas ailleurs aucune fatalité spécifique au continent, l’exemple du port de Tanger nous le démontre amplement.

Jean-Baptiste Noé : Peut-on imaginer le développement de hubs régionaux, à l’image de Tanger Med ?

Jean-Charles Doussau : Beaucoup de pays en rêvent, mais la réalité géographique est contraignante. Les très grands navires nécessitent des tirants d’eau de 16 à 18 mètres, et toutes les côtes ne le permettent pas. Il est probable qu’un ou deux hubs majeurs émergent en Afrique de l’Ouest, mais certainement pas un par pays. Chaque État voudrait avoir son port en eau profonde, mais la concurrence et la géographie feront un tri naturel.

Erwann Huon de Kermadec : À côté de ces ambitions parfois excessives, il ne faut pas sous-estimer les réussites locales. Certains ports se spécialisent et trouvent leur place sans chercher à tout faire. La spécialisation est une voie d’avenir : mieux vaut être très performant dans un domaine précis que vouloir concurrencer les grands hubs mondiaux.