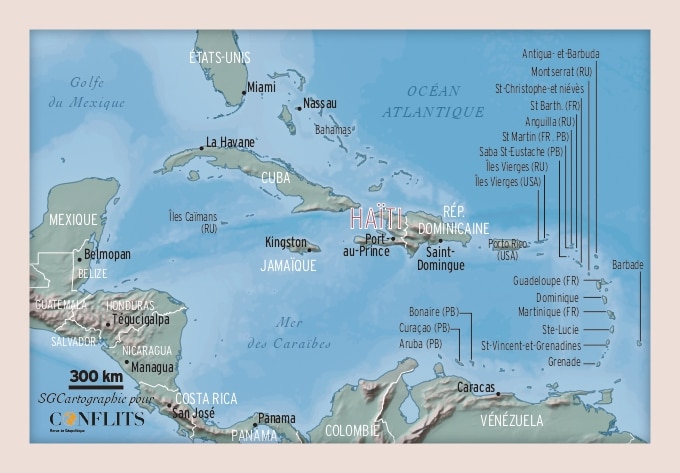

C’est l’histoire d’une île coupée en deux : Haïti à l’ouest, la République dominicaine à l’est. Une même île, un même climat, une histoire similaire. Mais aujourd’hui, deux réalités politiques et sociales diamétralement différentes. Haïti, c’est l’histoire d’un échec que personne ne veut reconnaître ni nommer.

Helena Voulkovski

L’Hispaniola des origines a donné lieu à une île partagée en deux, un côté pour les Français, un autre pour les Espagnols. La partie française, qui devient Haïti, proclame son indépendance en 1804, devenant ainsi l’une des premières colonies à s’émanciper. Quarante ans plus tard, c’est au tour de la partie orientale d’accéder à l’indépendance, et de prendre le nom de République dominicaine. Les trajectoires des deux pays sont diamétralement opposées. Haïti connaît coup d’État sur coup d’État, violences, dictatures. De 1957 à 1986 règnent les Duvalier père et fils, François Duvalier (Papa Doc) jusqu’en 1971 puis Jean-Claude (Baby Doc), contraint de quitter le pouvoir en 1986. Sous leur règne, les escadrons de la mort et les massacres de civils imposent une terreur qui met la population à genoux. Les décennies suivantes ne sont guère meilleures : les gangs et les réseaux criminels sont omniprésents, les trafiquants prennent le contrôle de l’île, qui s’enfonce dans une pauvreté endémique. Peu industrialisée, Haïti a fait commerce de son bois, déforestant des massifs entiers, dénudant des sols pentus soumis aux pluies tropicales, ce qui engendre glissements de terrain et catastrophes humanitaires. La pauvreté et la faiblesse du développement aggravent les catastrophes naturelles, preuve en est le séisme du 12 janvier 2010. D’une magnitude de 7, il provoque la mort de près de 300 000 personnes, soit de façon directe, soit dans les jours qui suivent, à cause de l’absence de soin. Un mois plus tard, le 27 février, le Chili est frappé par l’un des plus violents séismes du siècle (8,8 de magnitude), qui survient à peine à 100 km de la ville de Concepción (220 000 hab.). Celui-ci ne fait pourtant que 525 morts, grâce aux normes antisismiques des bâtiments chiliens et à l’excellence des services de soin. Preuve en est que le développement humain et la technologie permettent de remédier aux drames des catastrophes naturelles et de limiter les dégâts humains.

À lire également

L’omniprésence du vaudou

Haïti ne peut se comprendre en occultant l’omniprésence du vaudou, importé sur l’île par les esclaves africains. Cette forme de vaudou s’est complètement mêlée au christianisme, comme une structure souterraine qui épouse et reprend les rites chrétiens. Magie, sorcellerie, envoûtements, sacrifices humains, rites sexuels échappent à la rationalité d’un Occident qui par universalisme refuse souvent de reconnaître l’existence prééminente de cette pratique. Elle explique en partie la violence extrême des gangs et des chefs de clan qui font preuve d’une cruauté débridée pour imposer leur autorité. C’est pourtant l’une des grandes différences avec la République dominicaine, qui coïncide également avec une différence de population : descendants d’Africains esclavagisés ou non en Haïti, contre descendants de colons espagnols dans l’autre pays.

Depuis l’assassinat en 2021, par un gang non identifié, du président Jovenel Moïse, Haïti est enfermé dans un chaos politique et social sans issue. Le Premier ministre Ariel Henry, nommé quelques jours auparavant, devient chef d’État par intérim. Il le reste jusqu’en avril 2024, Haïti étant incapable d’organiser des élections présidentielles à la suite du chaos provoqué par les gangs qui contrôlent des quartiers entiers de la capitale Port-au-Prince. Ariel Henry se rend début 2024 au Kenya pour négocier l’envoi de forces armées avec le président du pays. Il ne pourra pas revenir en Haïti, l’atterrissage lui étant refusé, et restera bloqué à Porto Rico. Il démissionnera au bout de quelques semaines pour laisser la présidence du pays à un conseil stratégique, sans qu’aucune solution ne soit trouvée pour remplacer un poste présidentiel vacant depuis 2021. Haïti se retrouve donc sans gouvernement ni direction, avec une administration qui s’étiole et un tissu social totalement dissout. Ne reste que quelques forces de sécurité qui, n’étant plus payées par l’État, se retournent contre les populations en se mettant au service des chefs de gangs.

Barbecue, le chef des chefs

Craignant, à raison, les coups d’État militaires, l’armée a été affaiblie et réduite par les différents gouvernements. Seule la police est demeurée active, notamment pour lutter contre les gangs, de plus en plus virulents au fur et à mesure qu’ils se nourrissaient du trafic de drogue venant d’Amérique latine, transformant Haïti en plateforme des trafics dans le monde caraïbe, à destination des États-Unis et des îles touristiques. L’un des chefs de police, Jimmy Cherizier, s’est ensuite retourné contre l’État, fondant son propre gang et semant la terreur dans les rues d’Haïti. Surnommé « Barbecue » en référence aux nombreuses maisons et victimes qu’il a fait incendier, suspecté de manger ses victimes pour s’approprier leur force, rite typique du vaudou, Cherizier a lancé plusieurs offensives à Port-au-Prince depuis février 2024, aboutissant à la destruction de l’État haïtien.

Assauts contre des prisons pour faire sortir des prisonniers violents, aussitôt intégrés à son gang, offensives contre les commissariats et les bâtiments officiels, attaque contre l’aéroport international d’Haïti pour empêcher le Premier ministre de revenir du Kenya, Barbecue est le dirigeant de facto d’un pays qui n’existe plus. Ce sont les gangs qui contrôlent la capitale et les villages, multipliant les massacres, les exactions et les violences. Tout cela en lien avec les narcotrafiquants, qui font transiter leurs marchandises par Haïti, moyen pour les gangs de se financer et de se fournir en armes.

À lire également

Bouillonnement haïtien

La République dominicaine suit avec grande inquiétude l’effondrement de son voisin. Son armée est positionnée le long de la frontière afin d’empêcher l’arrivée de migrants qui amèneraient avec eux les ramifications des gangs. Développée, ouverte au monde, bénéficiant d’un territoire bien aménagé et entretenu, la République dominicaine est l’anti-Haïti et témoigne à elle seule que ni la géographie ni les ressources dites naturelles ne font le développement, mais le vouloir et le travail humain. Haïti est le pays le plus pauvre d’Amérique latine, avec un PIB par habitant de 1 750 $ contre 10 500 $ pour la République dominicaine. Ici, ce n’est pas la colonisation qui est en cause, ni l’isolement géographique – les Caraïbes sont l’un des carrefours du monde – mais les facteurs humains et culturels qui se manifestent dans la distinction entre Haïti et la République dominicaine. Rien n’y a fait. Ni les actions humanitaires, ni le sentimentalisme, ni le regard condescendant porté sur Haïti : le pays s’est enfoncé de façon régulière et soutenue pour ne plus disposer aujourd’hui de structures étatiques et n’être plus qu’un agrégat de clans et de gangs s’opposant dans une violence sans fin.

L’effondrement d’Haïti est une très mauvaise nouvelle pour ses voisins et pour tout l’espace caraïbe qui peut craindre une extension des réseaux de narcotrafiquants et une déstabilisation de leurs propres structures. En premier chef, la République dominicaine, frontalière d’Haïti, en second lieu les autres îles, dont les Antilles françaises. La Guadeloupe et la Martinique sont situées à 1 000 km d’Haïti. Si elles sont certes protégées par leur insularité, il n’est jamais bon d’avoir à ses portes un territoire tenu par les narcotrafiquants. L’échec d’Haïti, c’est aussi l’échec d’une certaine idée du développement porté par le tiers-mondisme et l’humanitarisme, qui se retrouve désormais en miettes face aux réalités sociales et humaines de ce territoire.