L’humanité a atteint un tel stade de confort que de nombreux biens que nous possédons nous paraissent normaux. En France, la dernière grande famine remonte à l’hiver 1710 qui fut une crise frumentaire majeure. Grâce au progrès technique et à l’accroissement de la productivité, nous sommes passés en trois siècles de la pénurie à l’abondance, d’une société où la mort était la norme à une société où la vie et les loisirs sont devenus monnaie courante.

Le monde étant de plus en plus technique et complexe, les liens de cause à effet ne sont pas toujours immédiatement visibles. D’où en partie le succès de l’écologisme, qui fait croire que l’on peut maintenir le même niveau de développement en supprimant les causes de ce développement, à savoir le progrès technique. Le mensonge prospère sur l’ignorance et sur l’oubli de ce que fut l’Europe durant des siècles : un continent où le trop-plein de pluie, de froid ou de soleil pouvait engendrer des crises graves, causant famines et épidémies.

Géopolitique des choses simples

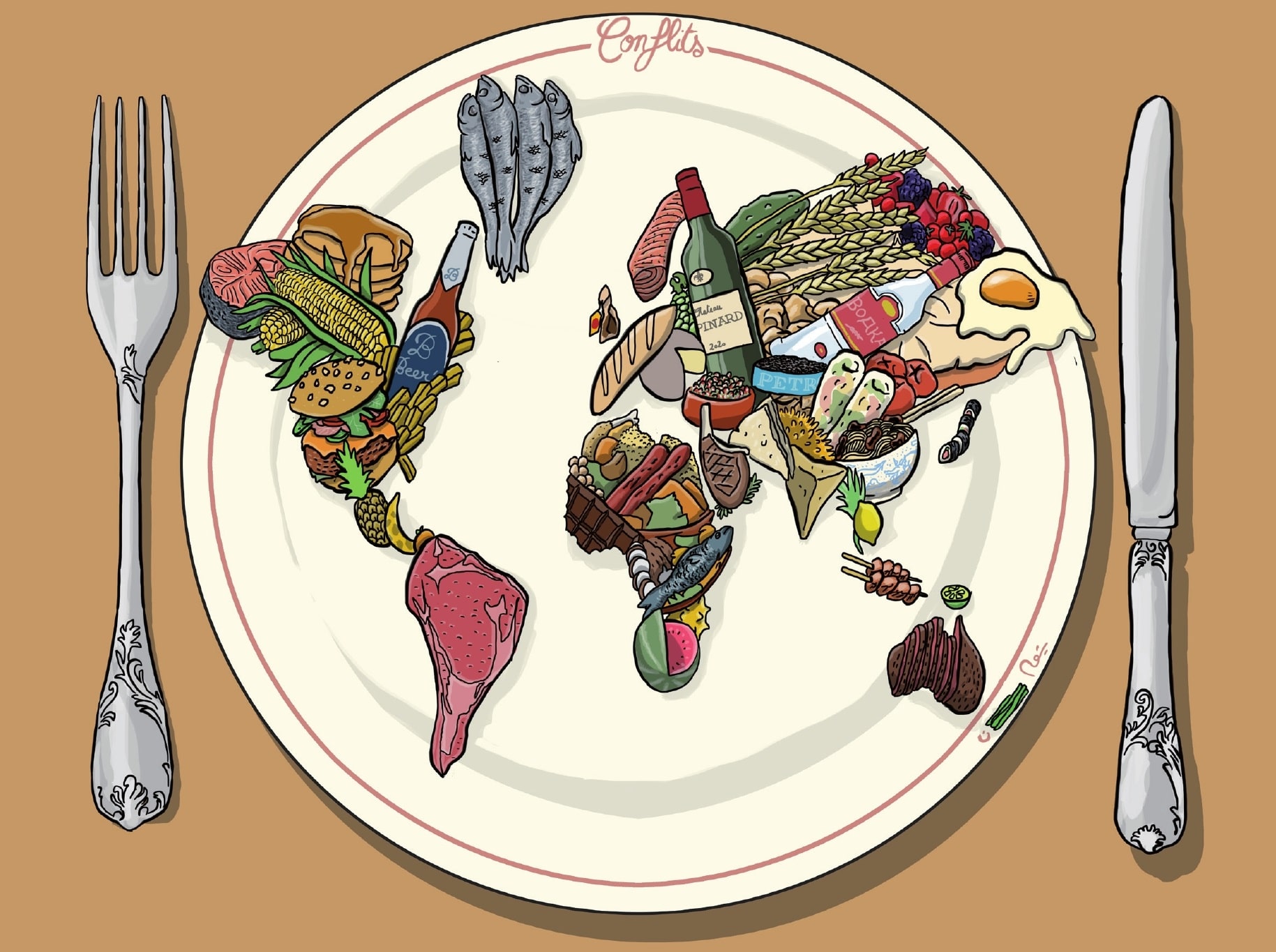

La géopolitique s’intéresse beaucoup aux choses compliquées : les rapports de puissance, le renseignement, le cyber, la technologie balistique. C’est oublier que cette deuxième couche vient après les choses simples : d’abord, se nourrir. La plupart des pays du monde ne sont pas autosuffisants. Pour certains, la raison en est l’explosion démographique, pour d’autres l’abandon de l’agriculture, ou encore de mauvais gouvernements. Une vingtaine de pays nourrissent le monde et fournissent les aliments sérieux : blé, riz, viande, soja ; c’est-à-dire les aliments indispensables pour ne pas mourir de faim. Mettre en rapport les espaces producteurs et les ventres consommateurs nécessite une logistique mondiale de grande ampleur : camions, conteneurs, cargos, ports ; ce qui suppose de gérer des grandes masses et de les débiter en petit ensemble. Ce qui apparaît simple nécessite des manipulations complexes. Quand la nourriture vient à manquer, les révoltes peuvent surgir, comme au Maghreb en 2011. Qui nourrit le monde contrôle le monde.

Réalité et représentations

Le monde agricole a bien changé en un siècle et sa réalité actuelle échappe aux fantasmes projetés sur la paysannerie. La technologie et l’informatique ont transformé le métier permettant de contrôler au plus juste les semailles, l’irrigation, la moisson. Après avoir gagné la bataille de la quantité, indispensable pour mettre un terme aux famines, l’enjeu agricole est aujourd’hui de gagner celle de la qualité. La patrimonialisation des produits et des savoir-faire devient un enjeu mondial, le luxe alimentaire propose des produits de plus en plus raffinés recherchés par les consommateurs avertis. Il faut protéger les noms, les méthodes de production, les terroirs et leur histoire. Ici se rencontre ce grand jeu entre local et global où certains produits s’enracinent dans des paysages précis et sont consommés dans les grands restaurants étoilés du monde. Bœuf de Kobé et d’Argentine, vins fins d’appellations contrôlées, liqueurs, vanille, etc., la planète des terroirs est une grande halle mondiale où les gourmets peuvent se retrouver. L’authentique se révèle bien souvent une construction du consommateur éclairé.

Peur sur l’avenir

L’agriculture demeure un pilier de la puissance française que l’État stratège ne cesse de malmener. Empilement de normes et de contraintes, d’impôts et de taxes, la paysannerie française est de plus en plus soviétisée comme si l’administration avait pour objectif de la transformer en kolkhozes. La France perd des parts de marché, les paysans se suicident en nombre et une petite musique est jouée qui voue l’agriculture aux gémonies. Exploitations, boucheries, fermes et centres de recherche commencent à être attaqués par des militants politiques pour qui la violence est une fin. Le risque est de passer à côté des révolutions technologiques en cours et de décrocher de façon définitive. L’agriculture n’est pas naturelle : elle est le fruit du travail acharné de l’homme qui transforme des espaces insalubres en vergers et en jardins, elle est le résultat de croisements d’espèces et de développements agronomiques constants. Sans cela, nous reviendrons aux famines en étant incapables d’assurer l’essentiel : d’abord, se nourrir.