Les États-Unis sont de retour en Amérique. Du Groenland à l’Argentine, la diplomatie américaine se déploie sur tout le continent. C’est le retour de « Fort Monroe ».

Louis Gave. Un article de Gavekal. Traduction de Conflits.

Lorsque Marco Rubio a décidé que son premier voyage à l’étranger en tant que secrétaire d’État américain, au cours de la première semaine de février, se ferait en Amérique latine, il a envoyé un signal fort à la région et au monde entier. Compte tenu de la multiplication des crises dans le monde — Israël-Gaza, Russie-Ukraine, Yémen, tensions avec la Chine —, le voyage de Rubio était une déclaration d’intention de l’administration américaine : reconstruire ce que Gavekal a appelé dans ses recherches « Fort Monroe ».

Que ce soit par sa position (gratuitement) agressive envers le Canada, ses revendications sur le Groenland, ses pressions sur le Mexique (qui a augmenté ses droits d’importation sur les voitures chinoises), ses critiques des décisions de la Cour suprême brésilienne ou ses pressions sur le Panama pour qu’il expulse Hutchison, l’administration de Donald Trump s’est employée à signaler au monde entier qu’il existe deux types de pays : ceux qui se trouvent dans les Amériques et ceux qui ne s’y trouvent pas. Cette nouvelle doctrine « Fort Monroe » a été clairement mise en évidence ces dernières semaines. Considérez ce qui suit :

En Argentine, la défaite électorale subie par le parti de Javier Milei lors des élections provinciales de Buenos Aires début septembre a déclenché une vague de panique parmi les investisseurs. Marqués par la longue histoire de défauts de paiement et de dévaluations de l’Argentine, ils ont commencé à se diriger vers la sortie. Les administrations américaines précédentes restaient généralement en retrait lorsque l’Argentine était en difficulté ; les États-Unis n’ont pas vraiment d’intérêts nationaux majeurs en Argentine. Mais cette fois-ci, le secrétaire américain au Trésor est intervenu pour offrir un soutien américain, une mesure qui a (du moins pour l’instant) empêché l’effondrement du peso argentin et du marché obligataire. Certes, une partie de ce soutien pourrait être idéologique ; il serait en effet préférable pour les États-Unis que Milei réussisse plutôt qu’il échoue. Mais tout cela nous ramène au fait que les États-Unis se soucient désormais davantage de ce qui se passe dans les Amériques.

Au Venezuela, le gouvernement américain ne fait même pas semblant de ne pas œuvrer activement en faveur d’un changement de régime. Sa nouvelle stratégie consiste à cibler les narcotrafiquants dans l’espoir de priver le régime de Nicolás Maduro d’une source de financement essentielle en devises fortes. Si elle aboutit, elle aura plusieurs répercussions positives.

Tout d’abord, le financement des guérillas d’extrême gauche dans toute la région serait réduit (même si, pour être honnête, celles-ci ont été moins problématiques ces dernières années que lors de la décennie précédente).

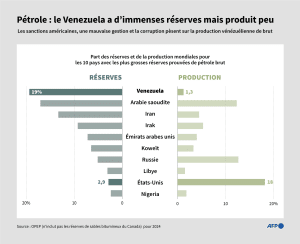

Deuxièmement, un nouveau régime au Venezuela encouragerait très probablement les grandes compagnies pétrolières à revenir et la production à rebondir. Au cours de la dernière décennie, le Venezuela (qui détient toujours les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde) est passé d’environ 1,5 million de barils par jour à seulement 600 000 barils par jour.

Au Pentagone, des rapports récemment divulgués semblent indiquer que les révisions des dépenses en cours visent davantage à préparer l’armée américaine à défendre l’hémisphère occidental qu’à maintenir une présence impériale mondiale (une tâche beaucoup plus difficile à l’ère des drones de combat et des missiles hypersoniques).

Les marchés en prennent bonne note. Ce recentrage de la politique américaine vers l’Amérique latine est globalement favorable à la région. Premièrement, si les États-Unis sont désormais prêts à intervenir et à fournir un soutien aux régimes qu’ils jugent amis, cela réduit considérablement le risque d’investir dans ces pays, du moins pour les investisseurs libellés en dollars américains.

Deuxièmement, si les États-Unis s’investissent désormais davantage dans la réussite économique de la région, ils sont alors moins susceptibles, en termes relatifs, d’imposer des droits de douane punitifs et d’autres mesures restrictives à la région. Jusqu’à présent, cela s’est globalement vérifié, à l’exception de pays comme le Brésil, avec lequel un véritable conflit politique s’est développé (un conflit qui pourrait se dissiper après les élections générales d’octobre 2026). Mais même dans ce cas, le marché de la dette publique brésilienne a généré de splendides rendements depuis le début de l’année pour les investisseurs.

En conclusion, le constat est simple : à une époque marquée par des tensions géopolitiques et une incertitude croissante quant à l’orientation de la politique américaine, le pivot des États-Unis vers l’Amérique latine semble être la chose la plus proche d’une certitude que l’on puisse trouver. C’est globalement une bonne nouvelle pour les devises latino-américaines sous-évaluées et pour les obligations d’État latino-américaines. Par ailleurs, un environnement caractérisé par la baisse des taux réels et la hausse des devises est presque toujours très favorable aux prix des actifs locaux (qu’il s’agisse de l’immobilier, des actions ou des obligations d’entreprises). Il semble donc de plus en plus probable que l’Amérique latine soit entrée dans une nouvelle phase présentant un triple avantage.