Explosion du marché de la cocaïne, développement des réseaux criminels : la France est submergée par la drogue. Entretien avec Michel Gandilhon

Michel Gandilhon est expert associé au pôle sécurité-défense du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Spécialiste des questions relatives à l’offre de drogues illicites, il a publié en 2023, Drugstore, drogues illicites et trafics en France (Le Cerf) et en 2024 Géopolitique du crime organisé (Eyrolles).

Propos recueillis par Guy-Alexandre Le Roux

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

Si vous deviez faire un état des lieux du trafic de drogue en France, lequel serait-il ?

Le phénomène le plus marquant réside dans l’explosion du marché de la cocaïne. En vingt ans, la consommation de cette drogue en France a été multipliée par neuf dans la population adulte. On est passé d’un taux de consommation dans l’année de 0,3 % de la population adulte en 2000 à 2,7 % en 2023. Entre 2017 et 2023, le nombre d’usagers a progressé de près de 70 %. Cela représente plus d’un million de consommateurs annuels aujourd’hui, contre environ 600 000 en 2017. Un fait symbolique, la France a même dépassé les États-Unis en proportion de consommateurs ! Cette croissance du marché se retrouve dans les saisies réalisées sur le territoire national : dans les années 1990, on saisissait environ 2 tonnes de cocaïne en moyenne par an, 5 tonnes dans les années 2000, 11 tonnes dans les années 2010 et plus de 30 tonnes depuis le début de la décennie 2020. Le marché de la cocaïne est devenu de loin le plus dynamique et le plus lucratif pour les trafiquants, singulièrement dans un contexte où le marché de la résine de cannabis stagne. Les niveaux de consommation n’augmentent plus en effet depuis 2014.

Il faut aussi noter la résilience du marché de l’héroïne, dont on parle peu. Ces dernières années, les saisies ont atteint des niveaux record, tandis que l’expérimentation du produit augmentait significativement. On pensait que la fatwa des talibans de 2022 interdisant la culture du pavot à opium allait provoquer un effondrement de la disponibilité de l’héroïne en Europe. Or, il n’y a pas eu de pénurie, visiblement les trafiquants avaient constitué des stocks d’opium importants. La crainte d’un remplacement de l’héroïne par des opioïdes plus puissants comme le fentanyl ne s’est pas vérifiée. Pour le moment. Enfin, on observe une forte augmentation des consommations de drogues de synthèse, comme l’ecstasy, produites essentiellement en Belgique et aux Pays-Bas.

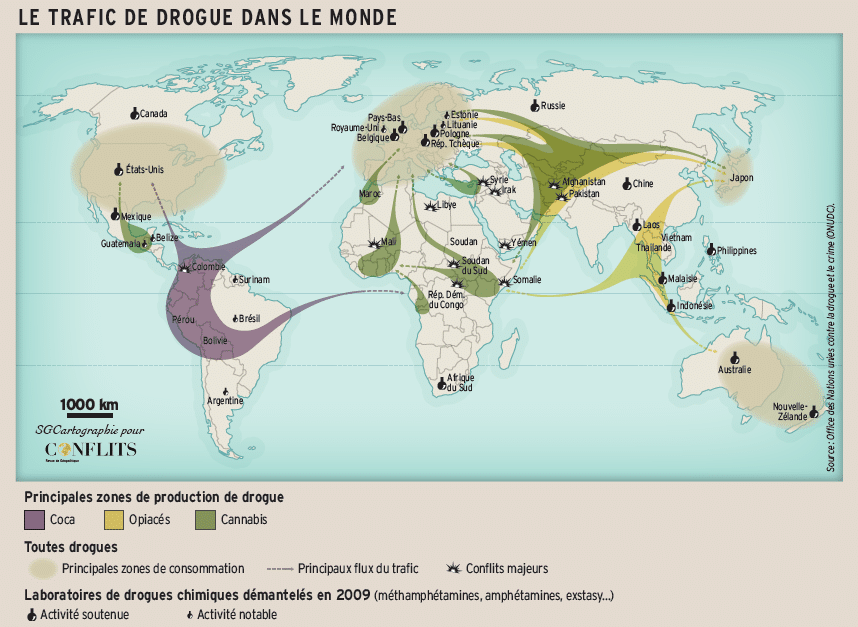

Comment expliquer l’augmentation de consommation de cocaïne en provenance de Colombie ?

L’offre colombienne a littéralement explosé. En 2022, ce pays représentait 65 % de la production mondiale. Les dernières données disponibles, fournies par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) en 2023, estiment la production colombienne à environ 2 700 tonnes de cocaïne pure. C’est colossal. Une multiplication par sept de la production en l’espace de dix ans. Plusieurs facteurs l’expliquent comme l’interdiction par la Cour constitutionnelle en 2015 pour des raisons de santé publique de l’épandage aérien de pesticides sur les cultures. L’État privilégie aujourd’hui l’arrachage manuel, beaucoup moins efficace. Les techniques agricoles ont également évolué avec la modernisation des techniques, l’introduction de nouvelles variétés de coca, la création de véritables enclaves agro-industrielles. La productivité des champs de coca a donc fortement augmenté. En aval, les laboratoires de production se sont également modernisés. En somme, toute la chaîne de production s’est améliorée. Et puis, il y a une autre dimension, plus structurelle : depuis les accords de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), les gouvernements colombiens successifs ont été incapables d’améliorer la condition paysanne. Accès au foncier, au crédit, aux infrastructures, soutien aux cultures vivrières, les résultats sont très en deçà des engagements affichés en 2016. La redistribution des terres, par exemple, reste très limitée. L’oligarchie foncière colombienne freine la réforme agraire. Dès lors, pour beaucoup de paysans, cultiver la coca reste le seul moyen de survivre, notamment dans des régions où la présence de l’État est faible et où des groupes armés comme l’ELN ou issus des paramilitaires et des FARC sont puissants. C’est donc vraiment en Colombie que tout se joue, même si on observe au Pérou ces dernières années une tendance à la hausse de la production.

La consommation de drogue en France est-elle limitée à quelques groupes ethniques/sociaux ou touche-t-elle tous les milieux ?

Il faut distinguer ici les différentes substances présentes en France.

Le marché de l’héroïne reste cantonné à certains territoires bien précis, situés notamment dans les régions frappées par le déclin industriel, notamment dans le nord-est de la France. Ces zones, qui ont connu la fermeture des mines et le déclin de la sidérurgie, cumulent des difficultés économiques et sociales avec une proximité géographique avec les Pays-Bas et la Belgique, qui sont aujourd’hui des hubs majeurs de redistribution de drogues en Europe occidentale. L’offre est alimentée par des réseaux d’usagers-revendeurs ou de trafiquants de « cités » qui traversent régulièrement les frontières pour s’approvisionner à Rotterdam ou à Maastricht. Si l’usage d’héroïne touche plutôt des populations socialement marginalisées, celui de cocaïne concerne aujourd’hui toutes les classes sociales et tous les territoires, des métropoles aux zones rurales en passant par les villes moyennes. Cette démocratisation de la cocaïne est nourrie depuis trois décennies par une chute régulière des prix de détail.

Quels sont les points d’entrée de la drogue en France ?

Les trois quarts de la cocaïne qui arrivent en Europe transitent par la mer, notamment via les routes transatlantiques reliant l’Amérique latine à l’Europe. Les porte-conteneurs sont le vecteur principal. Les ports de Rotterdam, d’Anvers et d’Hambourg sont les principales portes d’entrée en Europe, de même que ceux du sud, à savoir les ports espagnols comme Algésiras et Barcelone et italiens – notamment Gioia Tauro, bastion de la ‘Ndrangheta. Les ports français, comme Le Havre, Dunkerque, Marseille ou encore Saint-Nazaire deviennent des cibles de plus en plus prisées des trafiquants dans un contexte où le renforcement considérable des mesures de contrôle à Anvers et Rotterdam pourrait accroître leur attractivité. La saisie historique de dix tonnes de cocaïne, d’une valeur d’environ 320 millions d’euros, dans le port de Dunkerque en mars 2025 pourrait en être un symptôme.

À lire aussi : La France au cœur des trafics de drogue : un regard géopolitique

En parallèle, le transit de la drogue par le transport aérien commercial est en forte croissance, notamment depuis la Guyane et, de plus en plus, depuis le Brésil. Une mule peut ingérer jusqu’à un kilo et demi de cocaïne et en transporter plusieurs kilos dans ses bagages.

Avec les saisies toujours plus spectaculaires, observe-t-on une augmentation du prix de la cocaïne ?

C’est tout le paradoxe. Malgré des saisies records, les prix de détail et de gros de la cocaïne ont baissé de 10 à 12 % ces dix dernières années. En 2000, le gramme se vendait entre 100 et 150 euros. Aujourd’hui, il se situe plutôt autour de 60 euros. En parallèle, la pureté moyenne de la cocaïne a fortement augmenté, atteignant aujourd’hui environ 60 %. Le produit est moins cher, plus disponible et plus pur. Cela signifie que les trafiquants n’ont pas de difficulté à s’approvisionner. Si les saisies ne perturbent pas l’équilibre général du marché, elles ont au moins un effet régulateur relatif. Sans elles, la cocaïne serait encore moins chère et donc plus accessible.

L’Europe est-elle aussi productrice de cocaïne ?

Plus généralement, l’Europe devient de plus en plus un continent producteur de drogues illégales et cela constitue une mutation majeure. La dichotomie production au Sud et consommateurs au Nord devient de plus en plus caduque. On le savait déjà pour l’herbe de cannabis, l’ecstasy et les amphétamines, mais peut-être moins pour la méthamphétamine et encore moins pour la cocaïne. Depuis quelques années, des laboratoires capables de produire plusieurs tonnes de cocaïne par semaine ont été démantelés en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Les trafiquants y importent de la pâte base d’Amérique latine et procèdent à la transformation directement sur place. Pourquoi ? On peut imaginer que les pertes financières sont moindres si c’est la pâte base, plutôt que la cocaïne, qui est saisie par les douanes. En 2023, plus de 400 tonnes de cocaïne ont été saisies en Europe : cela représente un manque à gagner pour les acteurs du trafic.

Qui sont les grands acteurs du trafic de drogue en France ?

Dans la revente de détail, et plus largement dans l’implantation territoriale du trafic de drogue, les réseaux issus des cités jouent aujourd’hui un rôle tout à fait central. Ce sont eux qui tiennent les points de deal dans les quartiers, qui organisent la distribution de proximité. Cette offre, historiquement centrée sur la résine de cannabis importée du Maroc, s’est largement diversifiée depuis une dizaine d’années, avec une présence de plus en plus massive de la cocaïne, qui est devenue la drogue-phare de ces réseaux. Ces filières sont similaires à celles que l’on trouve en Belgique et aux Pays-Bas et désigné sous l’appellation, par ailleurs trompeuse, de « Mocro-Mafia », nébuleuse de groupes criminels issus pour une large part de l’immigration marocaine en Belgique et aux Pays-Bas.

Ils ont bâti leur empire sur l’importation de résine de cannabis, mais sont devenus des figures centrales du trafic de cocaïne. Tout cela sur fond d’assassinats de journalistes, d’avocats, de repentis et de concurrents, accompagnés d’attentats à la voiture piégée et de menaces contre des ministres et des membres de la famille royale des Pays-Bas.

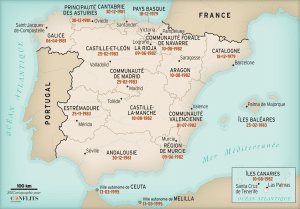

Mais ça ne s’arrête pas là. Le paysage du trafic en France est plus varié qu’on ne le pense, il ne se résume pas aux seuls réseaux franco-maghrébins, comoriens ou antillais issus des cités. Outre les filières géorgiennes engagées dans les trafics de médicaments opioïdes et les réseaux sénégalais du crack, les Albanais, très présents depuis une dizaine d’années sur le marché de l’héroïne dans l’ex-région Rhône-Alpes, occupent une place de plus en plus importante dans la configuration des trafics. De Suisse, où ils tenaient déjà le marché de l’héroïne à Genève, ils ont déplacé leurs activités de l’autre côté de la frontière et se sont installés durablement sur ce marché pour répondre à la demande des consommateurs français. Aujourd’hui, ils sont aussi très actifs sur le marché de la cocaïne. Et ils montent en puissance. Ils n’utilisent pas les mêmes méthodes que les trafiquants de cités : ils ne tiennent pas de points de vente, ne sont pas implantés dans les quartiers populaires. Leur mode opératoire est plus discret : ils opèrent via les réseaux sociaux, livrent à domicile, fonctionnent sur rendez-vous. Ce sont des modus operandi plus souples et plus discrets. Aujourd’hui, la mafia albanaise est l’un des acteurs les plus importants et les plus dynamiques du marché de la cocaïne, en France, mais aussi à l’échelle européenne. On la retrouve aussi en Équateur, notamment autour du port de Guayaquil, qui est devenu une des plaques tournantes de l’exportation de cocaïne vers l’Europe. Ils sont aussi très présents aux Pays-Bas et en Belgique, où ils achètent la marchandise qui arrive des Amériques, et qu’ils réacheminent vers d’autres pays, dont la France.

La territorialisation du trafic de drogue est-elle une évolution majeure ?

Le contrôle territorial est justement l’une des évolutions les plus préoccupantes. Les filières corso-marseillaises, la fameuse French Connection des années 1960-1970, produisait de l’héroïne dans l’arrière-pays marseillais dans des maisons isolées à l’intérieur des terres, mais elle ne dominait pas des quartiers entiers. Les trafiquants d’aujourd’hui occupent physiquement cet espace. Des centaines de quartiers en France sont occupés par des points de deal permanents, gardés par des guetteurs et protégés par des hommes armés. C’est le cas notamment dans les quartiers nord de Marseille, emblématiques de cette emprise territoriale où la police éprouve les plus grandes peines à intervenir.

Cette occupation a des effets dévastateurs. Règlements de compte – 49 morts et une centaine de blessés à Marseille en 2023 – mais aussi appauvrissement des quartiers. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle la drogue enrichirait ces zones, elle les vide de leurs forces vives. Les habitants les plus dynamiques partent, les entreprises n’osent pas s’y installer malgré les incitations fiscales du fait notamment du développement des tentatives de rackets et d’extorsion. Ces zones résidentielles se ghettoïsent et deviennent des enclaves régies par des lois qui leur sont propres. Cette territorialisation va de pair avec un phénomène de déterritorialisation qui concerne les chefs de réseaux. La plupart ne vivent plus dans les quartiers qu’ils contrôlent. Ils opèrent depuis l’étranger : Algérie, Maroc, Espagne ou Dubaï, et gèrent leurs trafics à distance, souvent à l’abri des poursuites françaises. Cela complique considérablement l’action policière.

Chaque jour en France, l’info en continu relate un événement lié au trafic de drogue : fusillade, assassinat, voiture brûlée, enlèvement, descente de police, saisies record, etc. Chaque mois, la situation se dégrade. Comment expliquer cette impuissance contre le trafic ?

L’impuissance de l’État face au développement des trafics se manifeste d’abord curieusement par l’inflation sémantique autour du mot « narcos ». En l’espace de quelques mois, on est passé d’une sorte de déni à un catastrophisme déplacé. La France serait en voie de « mexicanisation », tandis que les « narcos » seraient partout. On conjure ainsi une déficience des pouvoirs publics par la création d’un monstre qui menacerait la République et pourrait la transformer – qui sait ? – en « narco-État ». On est dans de la mauvaise communication. Faut-il rappeler qu’en vingt ans, au Mexique, le conflit de basse intensité entre les cartels et l’État a provoqué la mort et la disparition de centaines de milliers de personnes et le déplacement forcé de millions d’autres ? Que les cartels les plus puissants comptent des dizaines de milliers d’hommes armés et des relais dans les plus hautes sphères de l’État ?

Le mal français est plus banal. Il tient notamment à une chaîne pénale défaillante et à des dispositifs qui n’ont pas les moyens de fonctionner correctement. Sur le papier, l’État dispose pourtant d’armes juridiques et judiciaires redoutables – peines de trente ans, voire perpétuité pour les infractions commises en bande organisée, cours d’assises spéciales, juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) créées en 2004 – mais dans les faits, le manque de moyens humains et matériels rend ces outils inopérants. À commencer par la justice.

À lire aussi : Drogue du zombie : la France est-elle vraiment à l’abri ?

Le nombre de magistrats par habitant est bien inférieur à celui observé dans d’autres pays de l’Union européenne. Résultat : des affaires qui devraient être jugées aux assises sont renvoyées en correctionnelle où les peines n’excèdent pas dix ans de prison ou vingt ans en cas de récidive. La réponse pénale perd tout effet dissuasif. Pourtant, par le passé, le démantèlement des filières corso-marseillaises de l’héroïne nous a appris combien le renforcement des peines dû à la loi du 31 décembre 1970 couplé à une détermination des magistrats à les faire appliquer a été fondamental dans leur affaiblissement. Les JIRS ? Le manque de magistrats et d’enquêteurs est tel que certains d’entre eux ont dénoncé publiquement l’année dernière un « manque abyssal de moyens humains » qui n’épargne aucune juridiction. Cela se manifeste par le renoncement des magistrats du parquet à se saisir de dossiers relevant de leurs compétences ou de celui des juges d’instruction à mener des investigations approfondies en délaissant notamment les volets financiers. Faute de magistrats en nombre suffisant, problème pourtant pointé par la Cour des comptes en 2018, les dossiers concernant la grande délinquance économique et financière ne sont plus jugés dans certaines juridictions. Il n’est pas rare que, plusieurs années après une ordonnance de renvoi, le procès n’ait pas lieu pour violation du principe selon lequel toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable. Vous me direz que dans un contexte où les prisons sont surpeuplées et où y sévit une « corruption endémique » selon les propres termes de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), il s’agit d’un mal pour un bien. Mais plaisanterie mise à part, la création d’un Parquet national contre le crime organisé (PNACO), actée par la représentation nationale, semble manifester une prise de conscience de la gravité de la situation. À condition toutefois qu’on lui donne les moyens de fonctionner…

Forte augmentation des teneurs de la cocaïne

Entre 2010 et 2019, les teneurs en cocaïne dans les saisies <10 g sont passés de 37 à 60 %.

Entre 2010 et 2019, le prix de détail de la cocaïne pure en euros constants est passé de 203 à 122 euros, soit une diminution de 40 %.

Entre 2020 et 2023, les teneurs moyennes dans les saisies de cocaïne en France sont passées de 63,5 à 73 %.

Points-clés sur le marché de la cocaïne en France depuis vingt-cinq ans

2000-2023 : Malgré des saisies x 20, le prix de la cocaïne au détail a été divisé par 2 pour une pureté x 2 et la consommation x 9.

Aujourd’hui, le produit est toujours plus disponible, et accessible (livraisons à domicile).

Ces données mettent en évidence les limites de l’action de l’application de la loi.

Alors échec de la guerre à la drogue ? Échec relatif, car sans les confiscations croissantes de cocaïne, les prix seraient beaucoup plus bas ; les teneurs plus élevées ; et les niveaux de consommation plus hauts (compte tenu de l’élasticité prix de la demande de cocaïne).