La grande Hongrie reste inscrite dans les esprits. Alors que beaucoup d’analystes expliquent à raison que bien des plaies de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas recousues, la Hongrie rappelle que les cicatrices de la Première Guerre mondiale restent encore présentes, un siècle après.

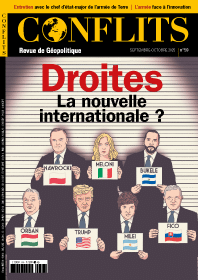

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la FRS

En géopolitique, le grandisme constitue un concept expliquant bien des démarches nationales : s’appuyant sur une histoire plus ou moins mythifiée, il consiste à revendiquer un grand nom du pays dont les limites seraient évidemment plus vastes que les limites actuelles, dont la taille actuelle serait due à des aléas injustes de l’histoire : grande Turquie, grand Israël, grande Arménie, par exemple. En Europe, ce thème a exercé son influence par le passé (grande Allemagne). La Hongrie présente le cas particulier de maintenir ce thème dans la vie politique actuelle du pays.

Une longue histoire

La Hongrie occupe aujourd’hui 93 000 km² quand elle contrôlait 271 000 km² à son maximum. Cependant, cette extension maximale intervenait dans le cadre particulier de l’empire austro-hongrois, qui lui-même résulte d’un long processus historique.

Cependant, la Hongrie est d’abord une géographie. En effet, elle constitue une plaine dépressive encadrée sur tous ses bords par des massifs montagneux. À l’ouest, voici les Alpes dont les derniers contreforts sont occupés par la Slovénie et l’Autriche. Au nord, le grand massif des Carpates est occupé par la Slovaquie. Il se prolonge à l’est avant de redescendre vers le sud, avec des portions contrôlées aujourd’hui par l’Ukraine, puis la Roumanie. Au sud enfin, la chaîne des Balkans a ses ultimes contreforts en Serbie et en Croatie, même si le nord de la Serbie partage cette grande plaine centrale. Enfin, la Hongrie voit le Danube couler du nord au sud, traversant Budapest, sa capitale.

Le Danube constituait d’ailleurs le limes romain. Sa rive droite était occupée par les légions dans ce qu’on nomma la Pannonie, la rive gauche étant abandonnée aux barbares. La Pannonie est occupée par Octave dès -35 puis contrôlée par Tibère. Tout au long de l’empire, elle jouera un rôle dans les luttes successorales, mais à partir du iiie siècle, les barbares franchissent de plus en plus souvent le limes, l’ordre étant difficilement rétabli. En 395, lors du partage de l’empire, la Pannonie est rattachée à la partie occidentale. Au cours du ve siècle, Wisigoths puis Huns traversent le territoire vers l’Italie du nord. La région passe sous la domination des Ostrogoths, puis des Lombards. Les premiers Slaves arrivent au milieu du vie siècle. Ce sont ensuite les Avars, nomades eurasiens, qui prennent le contrôle de toute la plaine centrale. En 811, ils sont soumis par Charlemagne à l’ouest et les Bulgares à l’est. Une principauté du Balaton se met en place. Les Magyars vont pouvoir entrer dans l’histoire.

Ils viennent d’Asie centrale d’où, par migrations successives, ils s’établissent en Oural, ensuite au nord de la mer Noire, puis finalement dans ce moyen-Danube qu’ils investissent au milieu du ixe siècle. De là, ils mènent de nombreux raids vers l’ouest jusqu’à être arrêtés en Souabe, en 955, par l’empereur Otton Ier. Ils se sédentarisent alors dans la plaine danubienne.

Le royaume de Hongrie

Le prince Géza unifie les tribus et se fait baptiser avec sa famille à la fin du xe siècle. Son fils défend l’alliance avec Rome (au lieu de Byzance) : son couronnement en 1000 sous le nom d’Étienne Ier marque la naissance formelle de la Hongrie, qui fait désormais partie du monde occidental. L’organisation d’un clergé hongrois permet de marquer l’indépendance vis-à-vis du Saint Empire. Le royaume progresse vers le sud-est en occupant la Transylvanie, la Croatie et les Balkans, se heurtant à Byzance dans la région du bas Danube. Un premier apogée est atteint à la fin du xiie siècle, sous le règne de Bela III. Si les relations sont bonnes avec le Saint Empire, si un accès à la mer a été trouvé en Dalmatie sans empiéter sur les possessions de Venise, la rivalité avec Byzance s’exprimait autour du contrôle des Balkans occidentaux, notamment en Bosnie et Serbie : ce front méridional constituera une obsession stratégique hongroise au cours des siècles.

En 1241, l’invasion tatare et mongole dévaste le pays. La mort d’André III en 1301 met fin à la dynastie Arpad à laquelle succède la maison d’Anjou Luxembourg. Louis Ier annexe la Bosnie. Son successeur, Sigismond Ier, obtient la couronne impériale et le royaume de Bohême, mais perd la Dalmatie au profit de Venise. Sa succession à partir de 1437 voit une période de troubles et l’accession de la dynastie des Jagellons, provenant de Lituanie. Ils contiennent les Ottomans devant Belgrade. La Hongrie se repeuple et s’enrichit, le commerce étant contrôlé par les Allemands. À partir de 1458, Mathias Corbin prend les rênes du pays et conquiert la Bohême, la Moravie et la Silésie. Les suites de cet apogée sont moins glorieuses : après la défaite hongroise à la bataille de Mohacs en 1526 face à l’Empire ottoman, le pays est divisé en deux puis trois parties (Haute et Basse-Hongrie et Transylvanie). Ainsi, la Hongrie au cours de sa période royale n’a cessé de devoir batailler contre les Trucs au sud-est tout en tentant de s’étendre au nord-ouest, en veillant enfin à ce que les menaces venant du plein est ne déstabilisent pas les fragiles équilibres construits.

Entre Turcs et Habsbourg

En 1540, Soliman le Magnifique occupe la plaine hongroise et occupe la capitale Buda. La Transylvanie choisit la vassalité turque, la Haute-Hongrie (actuelle Slovaquie) se confiant aux Habsbourg dans ce qui devient la Hongrie royale. À la fin du xvie siècle, les Habsbourg font pression en Transylvanie, mais se heurtent à la révolte de la noblesse hongroise dans les territoires qu’ils contrôlent. La Hongrie royale installe sa capitale à Presbourg, actuelle Bratislava. Au xviie, l’Empire ottoman accroît la pression sur la Transylvanie, ce qui réduit par contrecoup l’autonomie de la Hongrie royale, de plus en plus contrôlée par les Habsbourg. En 1683, les Ottomans échouent une seconde fois devant Vienne (ils y avaient déjà mis le siège en 1529) à cause de l’intervention des Polonais de Jean III Sobieski. Les Autrichiens poussent leur avantage et conquièrent la plaine danubienne, ce qui se conclut par la paix de Karlowitz en 1699. C’est la fin de l’expansion ottomane en Europe centrale : désormais, l’histoire moderne organisera le recul des Turcs jusqu’à l’Asie Mineure.

Les Habsbourg récupèrent la plus grande partie de la Hongrie ancestrale, une partie de la Croatie, la suzeraineté sur la Transnistrie, qui devient un archiduché. Mais un autre dilemme se fait jour : la majorité de la Transnistrie et la noblesse hongroise sont protestantes quand les Habsbourg sont catholiques. Les révoltes se succèdent au début du xviiie siècle, mais les compromis s’installent, inspirés par les traités de Westphalie de 1648 qui organisaient la tolérance entre confessions si elles existaient sur les territoires.

Cependant, les territoires hongrois ne font pas partie du Saint Empire. L’empire d’Autriche a donc des possessions impériales et des possessions extra-impériales. Dans le Saint Empire, il doit faire face à l’émergence d’une autre puissance, la Prusse. Autant dire que la souveraineté autrichienne va considérer la question hongroise comme un élément parmi d’autres de son équation géopolitique. En 1715, Charles VI d’Autriche proclame l’indivisibilité de la Hongrie et des provinces héréditaires des Habsbourg. Vienne installe des colons allemands dans la plaine danubienne, mais échoue à imposer l’allemand comme langue officielle. En 1792, Leopold II reconnaît la spécificité des lois et coutumes hongroises, pour recomposer l’unité de la noblesse hongroise autour de l’empire face à la Révolution française.

Ainsi, l’identité hongroise est reconnue. Il est vrai que si le pays est sous contrôle autrichien, il bénéficie d’un statut juridique distinct. Identité et statut constituent deux éléments qui favoriseront directement la montée du nationalisme hongrois qui se développe tout au long du début du xixe siècle. Lors des événements de 1848, les révolutionnaires hongrois évoquent une Hongrie unifiée qui comprendrait la Hongrie royale, la Croatie et la Transylvanie. Ils demandent également l’indépendance. Le problème est qu’en Transylvanie et en Croatie, les révolutionnaires locaux proclament eux aussi leur indépendance. Il est donc compliqué d’être à la fois dominé et dominant. Voici tout le drame de la Hongrie moderne et contemporaine : un pays qui a des ambitions de libération d’un puissant, mais qui veut également asseoir sa domination sur certains voisins, jugés plus faibles. Le mythe de la grande Hongrie naît à ce moment-là.

Double monarchie

Les conflits entre les trois nations éclatent, mais Vienne fait appel au tsar Nicolas Ier de Russie pour mater la rébellion. Les Habsbourg organisent alors la répression du gouvernement révolutionnaire. Mais Vienne doit trouver une solution. L’empire autrichien est affaibli en 1866 à l’issue de la défaite de Sadowa contre la Prusse. L’année 1867, l’empereur François-Joseph signe le Compromis austro-hongrois avec une délégation hongroise qui met en place « l’Autriche-Hongrie ». Les deux entités sont gouvernées par des Parlements et des Premiers ministres différents, l’unité étant assurée par le souverain, l’armée et plusieurs ministères mis en commun (K und K : Kaiserlich und Königlich). La Hongrie y gagne une large autonomie en échange de sa fidélité au roi de Hongrie (par ailleurs empereur d’Autriche). François-Joseph reçoit la couronne de Saint-Étienne, il est roi de Hongrie, mais aussi roi de Croatie-Slavonie. Le compromis lèse les intérêts des autres peuples de la double monarchie : slaves (Tchèques, Slovaques, Polonais, Ukrainiens, Slovènes, Croates, Bosniaques, Serbes) et latins (Italiens, Roumains). Parmi eux, Croates, Slavons, Italiens de Fiume, Roumains de Transylvanie sont sous domination hongroise.

Cependant, ce système satisfait non la nation hongroise, mais ses élites aristocratiques : la noblesse hongroise voit ses privilèges féodaux reconduits et donc sa domination sur ses propres terres. Le compromis ne satisfait pas entièrement le sentiment national et la question du printemps des peuples, ouverte au milieu de ce xixe siècle, reste patente : elle constitue une bombe à retardement dont les effets se font encore sentir. D’ailleurs, la situation des minorités est moins enviable dans la partie royale par rapport à la partie autrichienne : Slaves ou Roumains n’ont aucun droit politique et les mouvements autonomistes croate, serbe, slovaque, ruthène et roumain progressent rapidement. Aussi évoque-t-on régulièrement l’idée d’un trialisme qui consisterait à créer une troisième entité, slave, aux côtés de l’autrichienne et de la magyare. Le projet d’une couronne de Bohême est enterré en 1871 à la suite du refus des minorités allemandes de Bohême-Moravie. En 1906, certains imaginent des États-Unis de Grande Autriche qui auraient permis de donner l’autonomie aux différentes ethnies : c’est refusé par les Hongrois qui y auraient perdu leur domination sur les terres qu’ils dominent. Ce conservatisme sera fatal.

En 1908, la double monarchie, annexe la Bosnie-Herzégovine, qui devient un condominium entre les deux couronnes. Cette ultime annexion est dénoncée par la Russie, la Grande-Bretagne et la France. L’attentat de Sarajevo précipite l’Europe dans la guerre.

La régence de Hongrie

Dès octobre 1918, des États se proclament indépendants : Tchécoslovaquie, État des Slovènes, Croates et Serbes, Pologne. Le comte Karoly, chef du gouvernement hongrois, dénonce le serment qui le lie au palatin de Hongrie le 1er novembre. L’empereur Charles abdique le 12. Une république démocratique hongroise est proclamée le 16 novembre, tandis que les Roumains de Bucovine et de Transylvanie s’unissent le 28 au royaume de Roumanie. Le royaume de Hongrie s’est disloqué en même temps que l’empire.

Le traité de Saint-Germain (10 septembre 1919) dissout la double monarchie qui était le principal État visé par les Quatorze points de Wilson. Le traité de Trianon (4 juin 1920) décide du sort de la Hongrie : elle doit reconnaître la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie et l’Autriche, payer des réparations et limiter ses forces armées. Budapest renonce à 70 % du territoire qu’elle occupait au début de 1914, passant de 321 000 km² à 93 000 avec seulement 7,5 millions d’habitants. Parmi les 12 millions d’habitants des territoires détachés, 3,5 millions de Magyars ethniques, soit la moitié de la population hors des frontières.

La Hongrie adopte une politique qui cherche à réviser ce traité de Trianon. Ce révisionnisme anime encore de nombreux esprits à Budapest. À défaut d’une grande Hongrie qui dominerait d’autres peuples, il vise à réunir tous les Hongrois par-delà les frontières.

M. Kaholy est élu chef de la République démocratique hongroise en janvier 1919, mais le pays est en plein chaos. En mars, une république bolchevique est proclamée par Bela Kun. Une coalition (avec l’aide extérieure, notamment française) rétablit l’ordre et une seconde république hongroise en août 1919. L’amiral Horthy devient régent du royaume (le prétendant Charles ne réussit pas à reprendre le pouvoir) à partir de 1920 : « La Hongrie était un royaume sans roi, dirigé par un amiral, sans mer. » (C. Vrain) Il met en place un régime autoritaire et conservateur, mais avec un Parlement et un certain État de droit.

Si la Hongrie courbe le dos au cours des années 1920, rejoignant la Société des Nations, la Grande Dépression de 1929 modifie la donne. La Hongrie se rapproche de l’Allemagne, développe la magyarisation et réprime les communistes. En 1938, le nouveau Premier ministre Imrédy tente de se rapprocher du Royaume-Uni (après l’Anchluss), mais les pressions italiennes et allemandes le bloquent. Le pays évolue de plus en plus nettement vers l’extrême droite.

Le traité de Trianon a interdit la reconstitution d’une armée de plein exercice. Les forces sont limitées à 35 000 hommes (pas de chars, d’avions, d’artillerie lourde) et leur activité contrôlée. En 1938, Budapest dénonce les clauses du traité qui limitent l’armée. La Hongrie, qui cherche à recouvrer les territoires perdus, notamment dans les Balkans, s’allie avec le Reich. Le 20 novembre 1940, elle adhère au pacte tripartite. Le royaume est engagé dans les opérations dès le printemps 1941 d’abord en Yougoslavie, puis contre l’Union soviétique. Mais tout cela mécontente l’amiral Horthy, qui tente de négocier secrètement avec les alliés à partir de 1942. Hitler en est informé et décide d’occuper la Hongrie en mars 1944, même si l’administration reste sous le contrôle du régent.

Les opérations à l’est se déroulent mal et le royaume est envahi à partir d’octobre 1944 par les armées soviétiques et roumaines. Horthy abdique un peu plus tard. La conquête du territoire par les troupes communistes se déroule lentement. Budapest se rend en février 1945. Un haut conseil national est mis en place dès janvier et les élections de l’hiver suivant voient la défaite des communistes, qui conservent cependant des postes clefs. En signant le traité de Paris de 1947, la Hongrie accepte officiellement la perte de tous les territoires qu’elle avait récupérés entre 1938 et 1941, dont la Ruthénie subcarpatique, qui rejoint l’Ukraine.

« LA HONGRIE DOIT SE REPENSER DANS UN ESPACE PLUS ÉTROIT“

La Hongrie sort donc défaite de la guerre, revenue au même point qu’en 1920. Le révisionnisme du traité de Trianon a échoué malgré une alliance, une fois encore, avec un peuple germanique. Les minorités hongroises demeurent à l’extérieur des frontières, quasiment toutes dans des pays « frères » du monde soviétique (sauf la Yougoslavie qui n’en fait pas partie).

La République populaire de Hongrie

Les communistes prennent peu à peu le pouvoir (« tactique du salami ») pour proclamer la République populaire de Hongrie en 1949. Le pays est dirigé par Mátyás Rákosi qui organise de nombreuses purges et se veut « le meilleur disciple de Staline ». Mais des grèves ouvrières en Pologne en 1956 se propagent en Hongrie. En octobre, elles tournent à l’insurrection populaire. Le nouveau Premier ministre Imre Nagy décrète le retrait de l’armée hongroise du Pacte de Varsovie, puis proclame la neutralité du pays. Le 4 novembre, les chars de l’Armée rouge entrent dans Budapest tandis que János Kadar forme un contre-gouvernement. L’insurrection est matée dans le sang (3 000 morts). L’illusion d’une indépendance politique hongroise est mise sous le boisseau pour des décennies, même si une légère libéralisation politique et économique émerge peu à peu.

Kadar, malade et âgé, cède le pouvoir en 1988. L’opposition se manifeste avec l’arrivée du multipartisme. En mai 1989, les barbelés à la frontière avec l’Autriche sont levés tandis que les protagonistes de 1956 sont réhabilités. En octobre, le Parlement vote le principe d’élections libres, tandis que la République populaire est officiellement abolie le 23 octobre.

La Hongrie a connu quarante ans de domination par la force, cette fois des Soviétiques. Elle va s’arrimer au plus vite à l’Ouest même si elle cherchera bien vite à préserver son identité. Au fond, elle se vit comme un État qui a été contrainte depuis des siècles et parvient seulement à son indépendance. Si la Hongrie a une profondeur historique bien plus large que celle des États baltes, comme eux, elle se perçoit comme très récemment libérée. Cette souveraineté retrouvée explique son parcours récent.

La Hongrie contemporaine

Les années 1990 permettent à la Hongrie de rejoindre les institutions de l’Europe de l’Ouest : tout d’abord l’Alliance atlantique en 1999 (avec la Pologne et la Tchéquie), puis en 2004 dans l’Union européenne. Le Fidesz, parti de V. Orban, gagne une première fois les élections en 1998. Il revient au pouvoir en 2010 et promeut une nouvelle Constitution.

Deux questions animent depuis la Hongrie contemporaine : celle des Magyars et celle des relations avec l’Europe. Ainsi, des Magyars d’outre-frontière qui désignent les minorités hongroises vivant dans les pays frontaliers, notamment par ordre d’importance, en Roumanie (1,3 Mh), en Slovaquie (0,5 Mh), en Serbie (0,3 Mh), en Ukraine (0,16 Mh), en Autriche, Croatie et Slovénie, pour un total de 2,5 Mh. Ils sont devenus un enjeu de politique intérieure dans le programme du Fidesz, mais surtout de son concurrent de droite, le Jobbik. Ils bénéficient de la nationalité hongroise, de bourses et de diverses aides financières et irritent les relations bilatérales entre la Hongrie et ses voisins, puisqu’ils constituent la plus importante minorité nationale en Europe centrale. C’est d’ailleurs un des facteurs explicatifs (mais pas unique) de la réticence de V. Orban à soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. La Constitution de 2011 leur accorde le droit de vote en Hongrie. Précisons enfin que la Hongrie dispose d’une importante diaspora, établie ailleurs (1,5 Mh aux États-Unis, 0,3 Mh au Canada, 0,2 Mh en Israël, pour un total de 5 Mh) qui constitue le cas échéant un important relais d’opinion.

Avec l’Union européenne, les relations sont difficiles depuis de longues années. La Constitution de 2011 a été le déclencheur de la brouille, puisqu’elle est vue par Bruxelles comme menaçant les libertés publiques. La question migratoire de l’été 2015 permet à Orban de pousser en avant son programme et de dénoncer « les partis de l’étranger », ce qui le conduit à réprimer les initiatives internationales dont G. Soros devient le symbole désigné. V. Orban invente le concept « d’illibéralisme » en 2014 (même s’il mène une politique économiquement libérale) et s’il critique Bruxelles, il sait jouer un double jeu quand il le faut. Si l’Union met en place de nombreuses procédures (suspension de fonds européen en cas de suspension de l’État de droit), elle ne peut guère aller plus loin.

Il reste qu’il s’oppose vivement aux mécanismes supra-souverains venant de l’Union, surfant pour cela sur un profond sentiment hongrois pour qui la souveraineté retrouvée, après la domination soviétique, la décevante indépendance de l’entre-deux-guerres et l’autonomie relative sous la double monarchie ne saurait être remise en cause. L’Union est vue comme un moyen de développement économique, non d’homogénéisation des valeurs. En cela, la Hongrie est rejointe par de nombreuses opinions des pays de l’ex-Pacte de Varsovie, notamment au sein du groupe de Visegrad. En Slovaquie ou en Pologne (voire en Roumanie), de tels sentiments sont courants.

Il s’ensuit que Budapest conduit une politique étrangère originale, restant au sein du club occidental, mais y privilégiant le leadership américain (Otan) plutôt que le bruxellois, entretenant de bonnes relations avec la Russie, pouvant avoir des différends certains avec ses voisins. Riche d’une ancienne histoire, la Hongrie reste mal à l’aise avec l’évolution politique moderne depuis deux siècles et son souvenir d’une grande Hongrie demeure vivace. Elle vient d’atteindre une certaine souveraineté et veut l’assumer. Elle a le sentiment que sa liberté est trop nouvelle pour l’enserrer dans des filets dont elle ne voit pas l’intérêt. Le comprendre permettrait d’éviter les procès d’intention et les condamnations morales pour réussir à trouver un terrain d’entente.