« Dans l’industrie automobile, les composants électroniques embarqués sont produits essentiellement en Asie puis envoyés en France pour l’assemblage final. Il en va de même pour toutes les autres industries, comme l’électroménager […]. En raison de la division internationale du travail et de la production, la France est aujourd’hui quotidiennement dépendante de l’arrivée à bon port de ces composants électroniques… »

Cet extrait d’un rapport d’information du Sénat, Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans est une parfaite illustration d’un des aspects dominants du monde actuel, exposant les liens très forts établis entre la mondialisation et la maritimisation des activités économiques, tout en signalant aussi une certaine fragilité de la chaîne logistique.

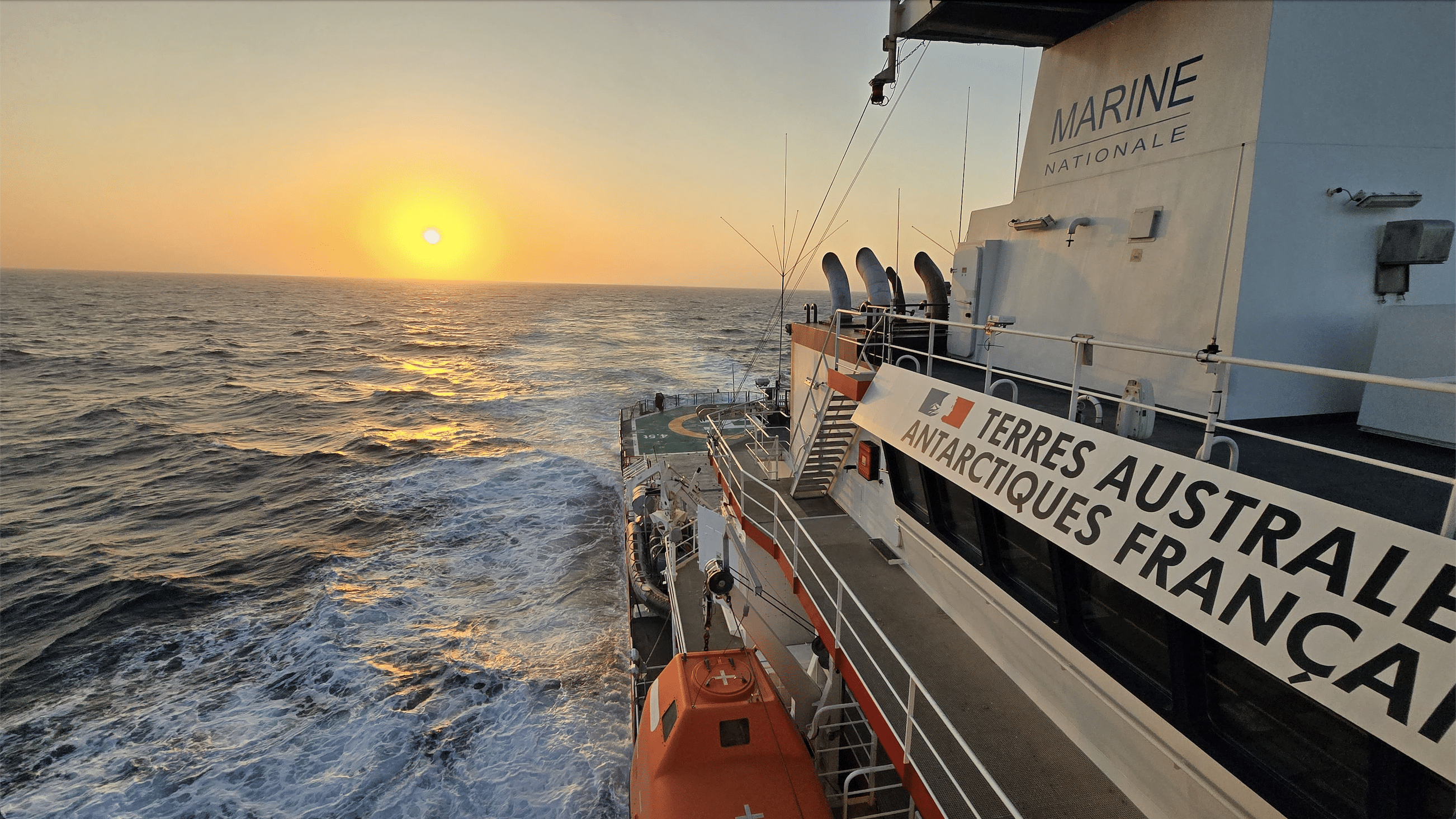

Le navire, outil de transport le plus performant

Maritimisation, mondialisation, deux concepts d’usage récent (à peine une quinzaine d’années) qui résument un fait ancien, le lien qui existe entre l’océan et le développement économique illustré par Athènes, dès le Ve siècle avant notre ère. Aujourd’hui plus que jamais, l’économie voyage en bateau plus qu’à n’importe quelle époque passée. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de paix, les échanges se sont multipliés, l’économie s’est mondialisée et les besoins sont tels qu’il faut aller chercher matières premières et sources d’énergie loin des lieux de leur consommation. Dans ce cadre, l’économie ne peut se passer de l’outil de transport le plus performant et, d’une certaine manière le plus « durable », le navire, à la fois par sa capacité de port en lourd et, plus encore sans doute parce que le taux de CO2 émis est inférieur à 20 grammes par tonne au kilomètre pour le maritime, de l’ordre de 105 pour le transport routier et de 570 pour l’aérien. C’est déjà ce qu’écrivait André Vigarié en 1979 évoquant « la maritimisation croissante de l’économie mondiale contemporaine où, seul, le navire permet de triompher de l’espace-coût ». Et même, paradoxalement pourrait-on écrire aujourd’hui, de l’espace-temps parce que la gestion des navires par les ports (et tout ce que cela suppose d’hommes et d’infrastructures) a reposé pour l’essentiel sur une logistique de plus en plus efficace et la réduction des temps de chargement et déchargement. La maritimisation, définie comme le degré de dépendance de plus en plus forte des nations à l’égard de la vie océanique et de sa traduction dans le trafic des ports (Vigarié, 1998), est ainsi un des faits essentiels de la mondialisation.

La fin du gigantisme?

Au cœur du phénomène, un véritable complexe maritime (et même « maritimiste » au sens très politique d’un puissant groupe de pression poussant au développement, ce qu’est le cluster maritime en France) qui combine la performance économique et des progrès technologiques constamment accordés aux besoins du moment. C’est dans la révolution technologique qui touche la construction navale après la Seconde Guerre mondiale que l’on peut chercher les prémices du mouvement : augmentation des capacités de charge d’une part et spécialisation d’autre part. L’initiative vient du Japon qui cherche à se reconstruire alors qu’il est riche en hommes et pauvre en ressources. Le cycle de la construction navale exige la mobilisation d’une sidérurgie puissante installée en bord de mer car il faut importer du minerai de fer en grosses quantités, du pétrole également sous parapluie américain. Ce « miracle économique japonais » servira d’exemple plus tard à la Corée et aujourd’hui à la Chine depuis que Deng Xiao Ping a lancé les « zones économiques spéciales ». Les Japonais ont ainsi privilégié les navires de très grande taille, les supertankers. La France lança même le plus grand pétrolier du monde, le Pierre Guillaumat, en 1977, de 555 000 tonnes de port en lourd. Dès 1983 il était démantelé. Le gigantisme des années 1960 et du début des années 1970 a vécu, a-t-on dit : c’était comme souvent beaucoup s’avancer. Certes, la marche au million de tonnes des pétroliers s’est arrêtée, en partie faute de clients, en partie parce que les dimensions du navire (le tirant d’eau) limitaient fortement l’accès aux ports et condamnaient même certains détroits, le Pas-de-Calais en particulier. Cependant, les ULCC (Ultra Large Crude Carrier) sont tirés aujourd’hui par la forte demande des pays émergents et ceux-ci sont asiatiques. Il en va de même pour les minéraliers.

Les matières premières, et la boîte…

Pétroliers, minéraliers, même si parfois la polyvalence était de règle avec les navires OBO (capables de transporter du pétrole, des minerais et des céréales), marquent la forte spécialisation des navires pour les matières premières et les sources d’énergie, tout comme les méthaniers. Leur construction, en général peu compliquée techniquement, a fait la fortune des chantiers asiatiques, coréens, chinois, japonais. Tout comme celle des porte-conteneurs dont on dit souvent qu’ils sont l’une des raisons de la mondialisation. Là encore, c’est bien d’un système qu’il s’agit où tous les facteurs sont en lien les uns avec les autres. L’invention du porte-conteneurs par l’ingénieur américain McLean introduit une véritable révolution dans le transport maritime et la conteneurisation est devenue « l’épine dorsale de la mondialisation » (Frémont, 2012). La petite boîte a bouleversé la logistique des transports : on pouvait tout y entreposer – aujourd’hui, le conteneur transporte même des vracs liquides, des minerais (lingots de nickel…), des yachts, des rames de métro – et la boîte obéissait parfaitement à la recherche de rationalité et de flexibilité, groupement par produits ou groupement par destinataire (et parmi les destinataires, telle ou telle agglomération). Elle a, en quelque sorte, entraîné tout le système, à terre comme sur les océans, obligé les ports et les entreprises à une constante adaptation. Elle a, partant, provoqué une redoutable sélection entre les ports pour diverses raisons dont la moindre ne fut pas l’espace disponible pour entreposer des volumes considérables.

Nouveaux centres, nouvelles routes

La mondialisation est de ce fait une maritimisation, d’autant plus remarquable qu’elle a désormais pour cœur la façade asiatique qui, il y a 50 ans, ne pesait que par le Japon. La croissance chinoise (8 des 10 des premiers ports mondiaux sont en Chine continentale) exprime cette mondialisation dynamique. Pour ses importations de matières premières (fer et charbon) et de sources d’énergie, la Chine a construit navires et ports adaptés (les deux grosses unités du groupe Vale brésilien de 400 000 tpl ont été construites pour le trajet entre le Brésil et la Chine et pour le minerai de fer). C’est surtout son trafic « conteneurs » qui témoigne de la diversité de ses productions actuelles ainsi que l’adaptation de ses ports qui impressionnent. Au-delà des chiffres, ce sont les plates-formes dédiées à chaque spécialité, les matériels les plus puissants et les plus modernes (portiques…), en résumé, toutes les bases d’une logistique de pointe qui permet l’irrigation des espaces continentaux et fait ainsi basculer la Chine vers les océans. Avec la mondialisation, le transport maritime entraîne un fonctionnement de type hub and spoke, avec des ports mondiaux dotés de tous les avantages logistiques où les cargaisons (de conteneurs principalement) sont transférées sur des navires plus petits et transportées en direction de ports de moindre importance : ainsi, le feedering irriguait-il l’ensemble des littoraux. Par ce système, c’est bien la maritimisation qui tire la mondialisation. Désormais, nœuds et routes maritimes organisent le commerce international avec des effets de sélection, à la fois des façades et des ports mais également des entreprises de plus en plus intégrées. La croissance actuelle permet d’observer maintes mutations : si, en 2012, l’ensemble Union européenne, États-Unis et Japon a importé 2,26 milliards de tonnes de matières premières, le groupe Chine-Inde-Corée du Sud atteint à la même date 2,2 milliards et la tendance est au renversement. Cela se traduit dans les hiérarchies portuaires et dans les grandes places portuaires et l’on voit la façade asiatique

largement prendre le pas sur l’Atlantique. La façade pacifique de l’Amérique du Nord s’anime des trafics avec l’Asie et les ponts continentaux depuis Long Beach ou Vancouver irriguent désormais le territoire américain depuis l’ouest. D’ici peu (2015), les grands travaux d’adaptation du canal de Panama vont permettre l’accès de porte-conteneurs de 12 000 boîtes de capacité de charge et renforcer encore cette tendance : l’installation du groupe chinois (de Hong Kong) Hutchison Whampoa aux deux extrémités du canal marque l’intérêt croissant de la Chine dans l’organisation générale du transport maritime et de toute la chaîne logistique. C’est le progressif triomphe d’une privatisation de la chaîne logistique puisque les 5 principales entreprises privées contrôlent environ 45 % du trafic mondial de conteneurs : dans l’ordre, Hutchison (HK), Cosco (Chine), PSA Terminals (Singapour), DP World (Dubaï) et enfin APM Terminals dont Maersk (Danemark) est l’emblème qui gère 72 terminaux dans 67 pays ! Faut-il pour autant conclure à la parfaite nouveauté de la situation présente ? Par certains côtés, les grands ports mondiaux qui sont les pivots de la maritimisation rappellent les villes-monde évoquées par Fernand Braudel naguère. Nul doute cependant que ce soit par l’adaptation permanente de la chaîne logistique engagée dans la seconde moitié du XXe siècle, porteuse à la fois de gigantisme et de spécialisation, que la mondialisation a pu trouver le cadre spatial qu’autorisait une parfaite maîtrise des espaces océaniques et surtout une parfaite exploitation de tous les potentiels offerts par les océans et leurs bordures. Bien sûr, ce ne sont ni toutes les mers ni tous les littoraux qui en ont tiré profit. Manifestement, la carte géopolitique du monde change et, avec elle, la stratégie des grandes nations : là où demeure la puissance de l’US Navy pointe à l’horizon l’intérêt croissant de la Chine pour aller au-delà de son périmètre passé.