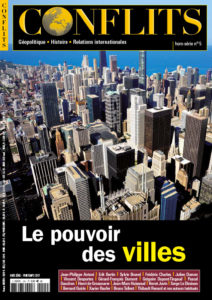

La plus importante de toutes les questions géopolitiques est celle de la ville, ou plus exactement celle des mutations qui la transforment en métropole.

Oubliez un instant les relations des grandes puissances, le rapprochement possible entre les États-Unis et la Russie et le probable affrontement entre États-Unis et Chine. Oubliez la peur de la dislocation de l’Union européenne et du terrorisme. Oubliez le choc des civilisations, ou leur alliance. Oubliez tous les événements qui furent en tête de l’agenda géopolitique l’année dernière – pas trop quand même car vous n’auriez plus de raison de nous lire… La plus importante de toutes les questions géopolitiques est celle de la ville, ou plus exactement celle des mutations qui la transforment en métropole, en ville mondiale ou en mégalopole – choisissez le terme que vous préférez et, dans le doute, consultez notre lexique page 13.

Conflits Hors-Série n°5 (printemps 2017)

Des historiens l’ont pressenti. En 1970, Arnold Toynbee prédit dans Cities on the move l’émergence de la « ville-monde » qu’il appelle « oecoménopolis » et qu’il conçoit selon les schémas décrits par Jean Gottman : une mégalopole mondiale qui se répand dans l’espace jusqu’à couvrir la planète et à former un ensemble continu. Cinquante ans plus tôt, Oswald Spengler traçait un tableau particulièrement sombre de la ville mondiale, le lieu où les civilisations perdent leur allant. La vision de Toynbee est plus optimiste en apparence. La ville mondiale peut engendrer pense-t-il de nouveaux équilibres : une cité moins dense et plus aérée, de nouveaux modes de production, de nouvelles formes de gouvernance urbaine qui convergeront peut-être vers un gouvernement mondial.

On sent l’influence sur Toynbee des utopies urbaines et même des auteurs de science-fiction qui imaginaient des villes tentaculaires, organisées de façon rationnelle, à l’abri des aléas de la nature, autosuffisantes. Ces rêveries deviennent-elles réalité à l’heure de la mondialisation ? Les métropoles sont l’avenir, nous dit-on, elles se substitueront aux États-nations tentées par la fermeture et le conflit et permettront l’émergence d’une société ouverte donc, forcément, pacifique.

Ouverte peut-être, pacifique certainement pas.

Les villes mondiales sont en compétition pour ne pas dire en conflit. Contrairement à ce que rêvent les idéalistes, l’ouverture qui les caractérisent n’empêche pas l’affrontement, c’est même exactement l’inverse. On ne déteste jamais vraiment bien que ses proches ! Il y a donc affrontement entre villes, mais aussi affrontement entre villes et territoires.

Si toute l’histoire est l’histoire de la ville comme le pensait Spengler, toute l’histoire est l’histoire des révoltes contre la ville, rébellion des Hilotes laconiens contre Sparte, jacqueries du Moyen Âge et des Temps modernes, soulèvement vendéen, insurrection chinoise des Taiping et jusqu’à la révolution maoïste. Aujourd’hui, l’antagonisme se déroule dans les urnes et oppose aux métropoles un Royaume-Uni, des États-Unis, une Autriche ou une France « périphériques » des campagnes et des villes moyennes. Cet affrontement est pacifique. Le sera-t-il partout et toujours ?

Si toute l’histoire est l’histoire de la ville, elle est aussi l’histoire des conflits urbains, des heurts entre plébéiens et patriciens à Rome, entre popolo minuto et popolo grasso dans les cités de la Renaissance italienne, entre faubourgs et beaux quartiers au XIXe siècle pour déboucher à notre époque sur le phénomène des « zones de non droit ». Aujourd’hui, l’émergence des cités mondiales doit tout à l’action d’un popolo grasso planétaire qui y trouve son intérêt et qui doit le faire partager ou l’imposer au popolo minuto.

Le rapport de force social est un rapport de force spatial ; en cela il est profondément géopolitique.

Pascal Gauchon

[divider]

Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici

[product_category category= »numero-papier » orderby= »rand » per_page= »4″]