Quelque 20 millions de barils de pétrole et de produits dérivés transitent chaque jour par le détroit du golfe Persique, dont 85 % sont destinés à l’Asie. La guerre entre Israël et l’Iran a démontré la grande vulnérabilité de l’Asie au pétrole du Moyen-Orient.

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

Par Udith Sikand, analyste chez Gavekal

L’attaque missile pré-annoncée de l’Iran contre la principale base militaire américaine au Qatar a fait suite à un vote non contraignant de son Parlement visant à bloquer le détroit d’Ormuz. Les négociants en pétrole ont rapidement interprété ces actions spectaculaires comme un signe de la volonté de Téhéran d’apaiser le conflit entre Israël et l’Iran. L’annonce par le président Donald Trump d’un cessez-le-feu entre les principaux acteurs a ensuite entraîné un effondrement complet du prix du pétrole, qui est revenu à son niveau d’avant le conflit. Cette nouvelle aura été particulièrement bien accueillie dans les capitales asiatiques, car quelque 20 millions de barils de pétrole et de produits dérivés transitent chaque jour par le détroit du golfe Persique, dont 85 % sont destinés à l’Asie, région à forte croissance. Les économies asiatiques ont toujours des raisons de craindre un blocus du golfe Persique.

Dans la mesure où l’Iran tire profit d’un prix élevé du pétrole, il pourrait encore perturber la production du golfe en recourant à des intermédiaires, comme cela a pu être le cas lors des attaques de drones contre les installations pétrolières d’Abqaiq en Arabie saoudite en 2019. Les tactiques utilisées par les combattants houthis pour retarder le passage des navires dans le détroit de Bab-el-Mandeb, à l’entrée de la mer Rouge, pourraient être déployées pour augmenter les coûts de transport et d’assurance qui seraient répercutés sur les acheteurs asiatiques via une hausse du prix du pétrole à la livraison.

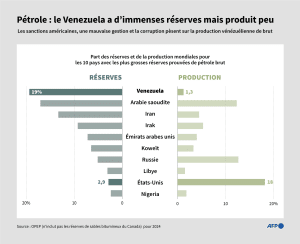

Les économies asiatiques sont vulnérables à toute flambée des prix du pétrole, car elles représentent près de 40 % de la consommation mondiale de pétrole, mais seulement 8 % de la production. De plus, la dépendance de l’Asie à l’égard du pétrole importé s’exprime de manière inégale dans les économies hétérogènes de la région.

La Chine, qui importe environ 11 millions de barils de pétrole par jour et représente 45 % des importations asiatiques, est le pays le moins dépendant du pétrole dans son mix énergétique. En revanche, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan utilisent le pétrole pour environ 40 % de leurs besoins énergétiques. Néanmoins, les quatre économies industrielles les plus développées d’Asie affichent toutes des excédents structurels de leur balance courante et peuvent faire face à des hausses de prix d’une manière que les économies déficitaires ne peuvent pas. Dans cette optique, un véritable choc pétrolier pourrait frapper les économies asiatiques de deux manières principales.

Le canal des taux de change

Une détérioration des termes de l’échange des économies asiatiques se traduirait par une aggravation de la balance commerciale, exerçant une pression à la baisse sur les monnaies nationales. Cet effet serait probablement exacerbé par une fuite des capitaux dans un contexte de montée de l’aversion au risque. Ainsi, la position initiale de la balance courante est au moins aussi importante que l’ampleur du déficit commercial pétrolier prévu.

Par exemple, la Corée du Sud et Singapour affichent un déficit commercial pétrolier de 4 à 5 % du PIB. Même si ce déficit venait à s’aggraver, ces deux pays devraient conserver un excédent global de leur balance courante. De leur côté, l’Inde et l’Indonésie ont tendance à être les économies les plus fragiles de la région, mais avec des déficits extérieurs inférieurs à 1 % du PIB, elles disposent désormais d’une marge de manœuvre plus importante. Seules les Philippines se démarquent négativement en Asie, avec un déficit courant qui avoisine les 5 % du PIB. Le déficit pétrolier net excessif de la Thaïlande (près de 7,5 % du PIB) laisse entrevoir la possibilité que son maigre excédent courant (2 % du PIB) se transforme en déficit, comme cela s’est produit en 2022 lorsque les prix du pétrole ont atteint 125 dollars le baril.

Le canal de l’inflation

Les carburants et les denrées alimentaires (dont la production est énergivore) ont un poids plus important dans les indices des prix à la consommation en Asie qu’en Europe et aux États-Unis. Les devises asiatiques ont tendance à se déprécier dans de telles périodes, ce qui amplifie également l’impact inflationniste d’un choc pétrolier.

La bonne nouvelle est que les changements structurels apportés aux cadres politiques des banques centrales asiatiques, associés à d’importantes réserves de change et à des marchés intérieurs plus profonds, ont donné aux décideurs politiques la marge de manœuvre nécessaire pour mener des politiques monétaires indépendantes. La plupart des économies asiatiques se situent dans leur fourchette d’inflation cible et ne sont donc pas confrontées à des pressions pour resserrer leur politique de manière procyclique ou préventive. Pour être clair, une nouvelle flambée des prix du pétrole pourrait contraindre ces décideurs politiques à mettre fin à l’assouplissement monétaire et pourrait même inciter la Banque du Japon, pourtant réticente, à relever ses taux d’intérêt. Toutefois, tant que les turbulences sur les marchés de l’énergie ne se prolongent pas, la plupart des banques centrales asiatiques finiront par trouver la marge de manœuvre nécessaire pour reprendre leurs baisses de taux.

Ainsi, malgré certaines vulnérabilités, la plupart des économies asiatiques sont bien placées pour résister à un nouveau choc énergétique, du moins par rapport à leur histoire récente. Si la nouvelle détente au Moyen-Orient venait à s’effondrer, on pourrait craindre une perturbation prolongée dans le golfe, qui maintiendrait les prix du pétrole à un niveau élevé pendant longtemps et ancrerait les anticipations inflationnistes. Dans une telle situation, les investisseurs pourraient se tourner vers le ringgit malaisien, sous-évalué, comme valeur refuge, la Malaisie étant le seul exportateur net de pétrole et de gaz d’Asie de l’Est.

Toutefois, avec l’apaisement apparent des tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis, les décideurs politiques asiatiques auront le sentiment d’avoir échappé à une catastrophe et pourront se recentrer sur la guerre commerciale menée par les États-Unis. Pour l’instant, les commandes à l’importation américaines continuent de s’accumuler, les acheteurs anticipant les mesures que pourrait prendre Donald Trump. Les économies asiatiques auront tout intérêt à tirer parti de cette activité tout en réduisant leurs coûts énergétiques.