Le Caire, capitale d’un des pays les plus anciens du monde, l’Égypte, a pourtant une origine assez récente. Elle remonte à 969, lorsque la dynastie arabe des Fatimides s’est installée dans la région et a fondé « Qahira », (« La Victorieuse »).

Qahira allait devenir le noyau d’une des plus grandes villes du monde (aujourd’hui plus de 20 millions d’habitants, près du quart de la population du pays, la plus grande ville arabe). On l’appelle aussi « Misr » comme l’Égypte, par assimilation au pays (de la même façon qu’en Syrie et en Tunisie).

Carrefour historique

La situation de la région a été décisive, dans un pays riche et peuplé, au débouché de la vallée, à la tête du delta du Nil. Elle se trouve près d’un passage commode du fleuve, entre les deux déserts, et abrite un port fluvial relié à la Méditerranée, non loin de la mer Rouge. À échelle plus large elle se situe à l’intersection entre le Maghreb et le Machrek, au carrefour des routes maritimes ou terrestres de l’Europe, du Proche-Orient et de l’Asie, et depuis 1869 à proximité du canal de Suez récemment élargi et approfondi. Elle fut un carrefour commercial où transitaient les esclaves, les céréales, les épices, les tissus, le café, et de nos jours les migrants de la Corne de l’Afrique qui gagnent par Le Caire les côtes méridionales de la Méditerranée. La ville profite aussi de sa position d’étape depuis le Maghreb pour le pèlerinage de La Mecque.

A lire aussi : Présentation du Maghreb

Il y eut successivement dans les parages d’abord Memphis, capitale de l’Égypte antique sur la rive gauche du Nil, puis la forteresse romaine de Babylone, le Vieux Caire chrétien et Fustat (capitale fondée au nord de la ville copte après la conquête arabe de 641), ensuite les tentatives manquées des capitales dynastiques et militaires al-Askar (abbassides) et al-Qattai (toulounides) aux viiie-ixe siècles, et enfin Qahira, créée en 970 et capitale en 1168, toutes par la suite englobées dans les murailles de Saladin et finalement dans l’immense agglomération du Caire.

Al-Azhar contre les Frères musulmans ?

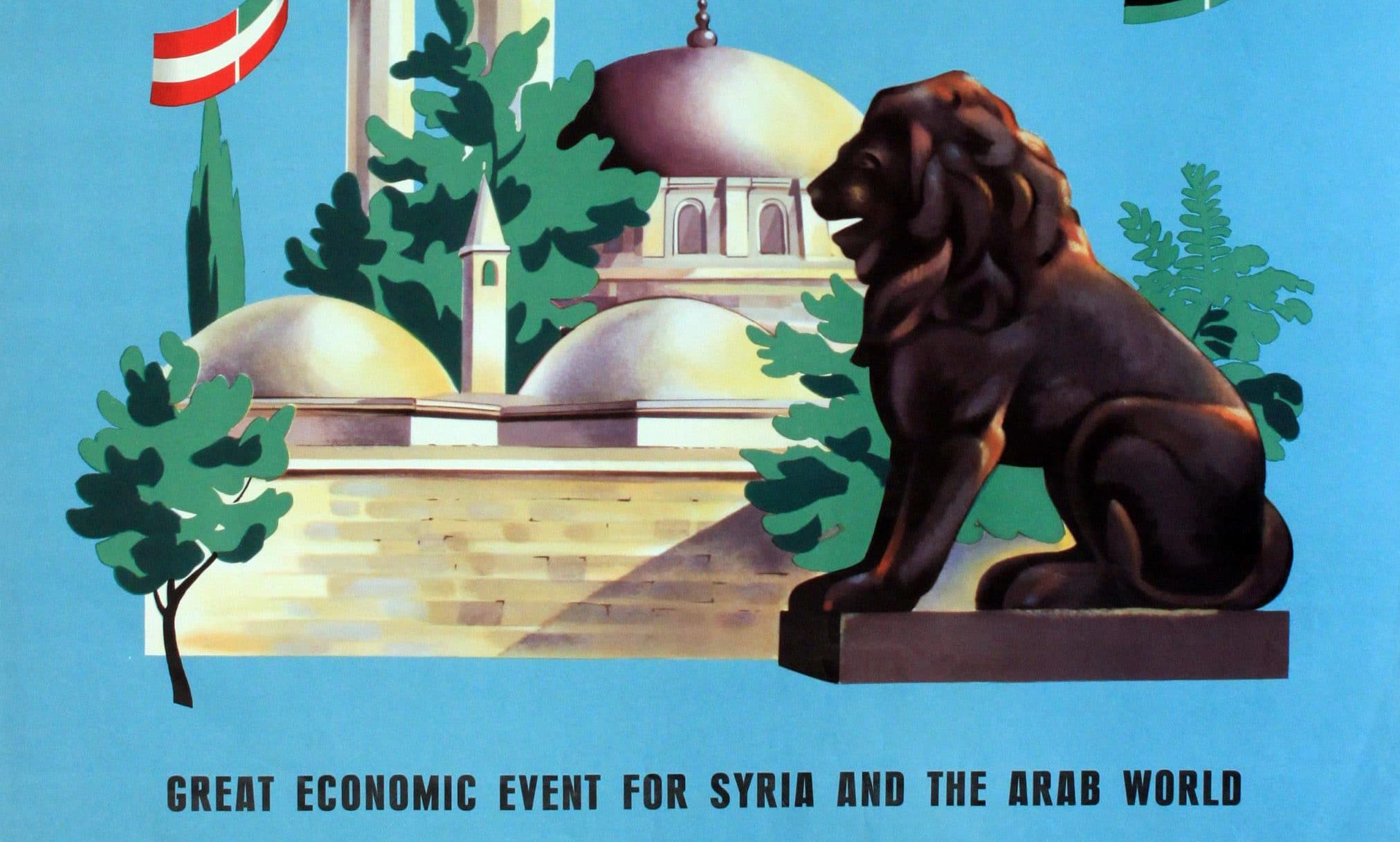

L’Égypte, avant l’arrivée des Arabes au viie siècle, était chrétienne (copte en majorité), mais la présence du calife et des troupes musulmanes, suivis par l’immigration arabe, ont entraîné une arabisation et une islamisation progressives de la ville. Actuellement, Le Caire est la troisième ville du monde à population musulmane (à 89 % sunnite), et cela se voit depuis plusieurs siècles dans le paysage urbain, par ses coupoles imposantes et ses « mille minarets », concurrencés depuis la fin du xixe siècle par les tours de bureaux et d’habitations érigées autour du centre ancien.

La mosquée-université al-Azhar, fondée en 972 (de nos jours 350 000 étudiants égyptiens ou venus de tout le monde arabe, d’Indonésie et de Bosnie), a été longtemps le porte-parole de l’exaspération du peuple. Elle est devenue le centre religieux incontesté de l’islam sunnite, dans un sens plutôt modéré de nos jours. L’Office de la Fatwa répond chaque année à des centaines de milliers de questions de croyants. Le recteur de l’université (cheikh al-Azhar, Grand Mufti d’Égypte), autorité suprême de l’islam sunnite, est nommé par le gouvernement. L’actuel, Ahmed al-Tajjib, a justifié le coup d’État du général al-Sissi contre le président islamiste Morsi et prêche un islam antiterroriste (il a fait en 2016 une tournée en Europe pour propager l’idée d’un « islam, religion de paix n’ayant rien à voir avec le terrorisme et l’État islamique »).

Pourtant, s’ils sont empêchés d’accéder aux postes dirigeants, les Frères musulmans sont nombreux à al-Azhar. Un numéro deux d’al-Qaida en est sorti diplômé. Les Frères musulmans, combattus par Nasser et ses successeurs, et par le général al-Sissi sont d’ailleurs influents grâce à leurs réseaux sociaux.

Le tourisme en berne

Le tourisme occidental, vieux de deux siècles et source de revenus importants (7 % du PNB), était attiré au Caire par les vestiges de l’Égypte antique (les Pyramides de Giza sont dans l’agglomération), son architecture majestueuse, mais aussi le charme (« les palmiers et les sycomores », ses canaux, aujourd’hui disparus) et l’animation des vieux quartiers.

A lire aussi : Podcast : Tourisme : évolutions et perspectives

Ce tourisme a été gravement atteint par les attentats islamistes, puis par les troubles urbains pendant le « printemps égyptien » de 2011 qui a fait tomber le président autoritaire Moubarak, ensuite par les manifestations contre le gouvernement militaire de transition et contre le président islamiste élu Morsi, enfin par le coup d’État du général al-Sissi le 3 juillet 2013. La place Tahrir, vaste carrefour sans âme bordé par le monumental complexe administratif de Mugamma (cadeau de Staline à l’Égypte en 1950), a été pendant des mois le lieu de gigantesques rassemblements anti-Moubarak en 2011, anti-Morsi en 2012 (à l’élection présidentielle de 2012, il n’est arrivé dans la ville qu’en troisième position), anti-autoritaires ou anti-islamiques, de style non-violent, utopique et fraternel souvent, et recourant aux moyens de la mondialisation (Internet).

Après plus de deux ans de manifestations et contre-manifestations tantôt pacifiques ou pittoresques (des partisans de Moubarak ont chargé leurs adversaires à dos de dromadaires), tantôt confinant à la guerre civile, le retour à l’ordre s’est fait finalement par l’intervention de la police et de l’armée. En juillet-août 2013, une fusillade a décimé les partisans du président déchu Morsi qui manifestaient devant le siège de la Garde républicaine ; puis le campement des protestataires islamistes place Rabia al-Adawiyya (du nom d’une douce poétesse soufie du viiie siècle), une sorte de Maidan cairote, a été dispersé, causant des centaines de morts et entraînant le gel des livraisons d’armes par les États-Unis.

La capitale égyptienne a pourtant toujours attiré les élites arabes (et occidentales), par ses atouts culturels, religieux et politiques selon les moments, et ses plaisirs : au xviiie siècle déjà, « ses danseuses décolletées jusqu’à la ceinture » ; plus tard la future chanteuse française Dalida, fille d’un musicien à l’Opéra du Caire, a été Miss Égypte en 1954 ; la « chanteuse du peuple » Oum Kalsoum était une icône dans tout le monde arabe… L’attrait persiste aujourd’hui pour les ressortissants du Golfe.

La fin de la diversité

La diversité ethnique et religieuse (« un tourbillon de races »), orientale depuis les origines, occidentale aussi à l’époque moderne, a perduré jusqu’à l’indépendance de l’Égypte au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se réduit actuellement à la survie de la minorité copte (indigène) dans quelques quartiers noyés parmi la masse sunnite. Les juifs, établis depuis toujours, sont partis à cause de la création d’Israël génératrice des guerres israélo-arabes de 1948-1973 et de l’avènement du nationalisme nassérien. Pourtant, selon la tradition, la Sainte Famille aurait séjourné à Fustat lors de la fuite en Égypte.

L’occupation par les Francs (1168) n’a pas duré, ni celle de Bonaparte en 1798-1801. Mais les Européens (Grecs autochtones, Italiens immigrés, Français conseillers techniques et militaires, Anglais au pouvoir dans la ville à l’époque coloniale de 1882 à 1956) représentaient près de 10 % de la population en 1917. En 1952, à la veille de la révolution qui a renversé le roi Farouk, les émeutiers s’en sont pris aux magasins, cinémas, casinos, hôtels de la ville, symbolisant la « domination coloniale » et la civilisation occidentale honnies. Les Européens ont quitté le pays après l’indépendance et la crise de Suez en 1956. Leurs quartiers particuliers (entre la vieille ville et le Nil, au nord à Choubra et à Héliopolis) ont été arabisés et islamisés.

La ville a gardé quelques traces de ce passé par les églises et les synagogues, les écoles et universités qui perpétuent une certaine influence culturelle, des hôtels, des cafés, l’opéra, des cinémas, des clubs sportifs, vestiges anciens ou récents noyés dans la ville. Le Vieux Caire est encore aujourd’hui un centre de la communauté copte. Le contraste entre la ville orientale (centre historique) aux allures de médina et la partie de la ville modernisée par les Occidentaux, si prégnant à l’époque « coloniale » aux xix-xxe siècles dans la géographie de la ville, subsiste aujourd’hui surtout dans les différences sociales et les mentalités (traditionnelles ou occidentalisées) des Cairotes quasiment tous arabophones et musulmans.

Aux mains de l’armée

Le caractère militaire de la ville remonte à sa fondation. Ce fut dès le départ un camp fortifié. Après les deux tentatives manquées des Arabes pour créer une ville nouvelle dynastique et militaire, en 969, le calife al-Muizz venu de Tunisie s’empare de l’Égypte et fonde Qahira, avec des quartiers distincts selon l’origine ethnique de ses contingents militaires. La Citadelle, érigée par Saladin en 1183, est devenue le lieu du pouvoir militaire et politique et la résidence des souverains jusqu’en 1874. De 1250 à 1517, l’Égypte est sous le règne des esclaves-soldats Mamelouks, jusqu’à la prise du Caire par les Ottomans.

À l’époque coloniale, les Britanniques ont bâti dans la ville des casernes aujourd’hui disparues (en particulier sur l’actuelle place Tahrir). La révolution égyptienne de 1952 a été un putsch des « Officiers libres », les présidents égyptiens ont tous été des militaires, de Neguib (1952-1954) à Sissi (depuis 2013), en passant par Nasser (1954-1970), Sadate (1970-1981) et Moubarak (1981-2011), à l’exception de l’islamiste Morsi, régulièrement élu qui a tenu un an. L’armée, qui contrôlerait 30 % de l’économie du pays, reste un ascenseur social pour les ruraux et provinciaux d’origine modeste et un acteur incontournable du pouvoir politique, bien visible dans la capitale.

Ville incontrôlable

Glorifiée comme « la plus grande et la plus belle ville du monde, la métropole de l’univers, le jardin du monde, la fourmilière de l’espèce humaine, portique de l’islam et même le paradis sur terre », elle a été longtemps considérée comme la capitale du monde arabe en raison du poids démographique et de l’ancienneté prestigieuse de l’Égypte, du magistère de la mosquée-université al-Azhar, de l’influence du nationalisme socialiste nassérien au temps des émancipations coloniales et des guerres israélo-arabes. La Ligue arabe créée en 1945 y a son siège, le leader palestinien Arafat, peut-être né au Caire, y a en tout cas fait ses études. Elle a été épisodiquement le centre de fédérations d’États arabes éphémères (Égypte, Syrie, Yémen du Nord, Libye, Soudan). Aujourd’hui son influence est un peu concurrencée par les riches États du Golfe dont l’Égypte dépend financièrement, comme des États-Unis et du FMI. Mais son écrasante supériorité démographique par rapport aux capitales du monde arabe demeure.

A lire aussi : État Islamique, Géopolitique et Terrorisme

La ville n’avait aucun statut municipal jusqu’en 1949 et elle n’a pas vraiment d’autonomie. Mais les pouvoirs égyptiens successifs n’ont jamais pu réguler la croissance et l’extension de la ville, où une bonne partie de la population (11 millions, dit-on) vit dans des logements illégaux. Ils ignorent même le nombre de ses habitants. Depuis le début du xxe siècle elle est entourée de villes-satellites : d’abord Héliopolis construite par les Occidentaux (à Héliopolis où la cathédrale a été bâtie avant les mosquées) ; puis les villes bâties par Nasser et Sadate aux noms évoquant la religion (10-Ramadan) ou les gloires militaires (Madinat Nasr-La Victoire, Obour City et Six-Octobre pour la guerre de 1973). Certains analystes prévoient une population de 40 millions vers le milieu du siècle.

En mars 2015, le gouvernement a lancé un projet « pharaonique » de nouvelle capitale, située à l’est, sur la route de Suez, en plein désert. Elle n’a pas encore de nom, mais on prévoit déjà 5 millions d’habitants. On trouvera sur 700 km² des palais gouvernementaux, des ministères, des ambassades, des villas de luxe, des gratte-ciels, des immeubles pour fonctionnaires, des mosquées (des églises aussi), des jardins et un parc à thèmes vaste comme quatre Disneyland. Une ville modèle, sûre, saine, écologique, planifiée, contrôlable, conçue par en haut, le contraire en somme du Caire actuel et réel, qui, probablement, absorbera un jour cette nouvelle utopie urbaine.