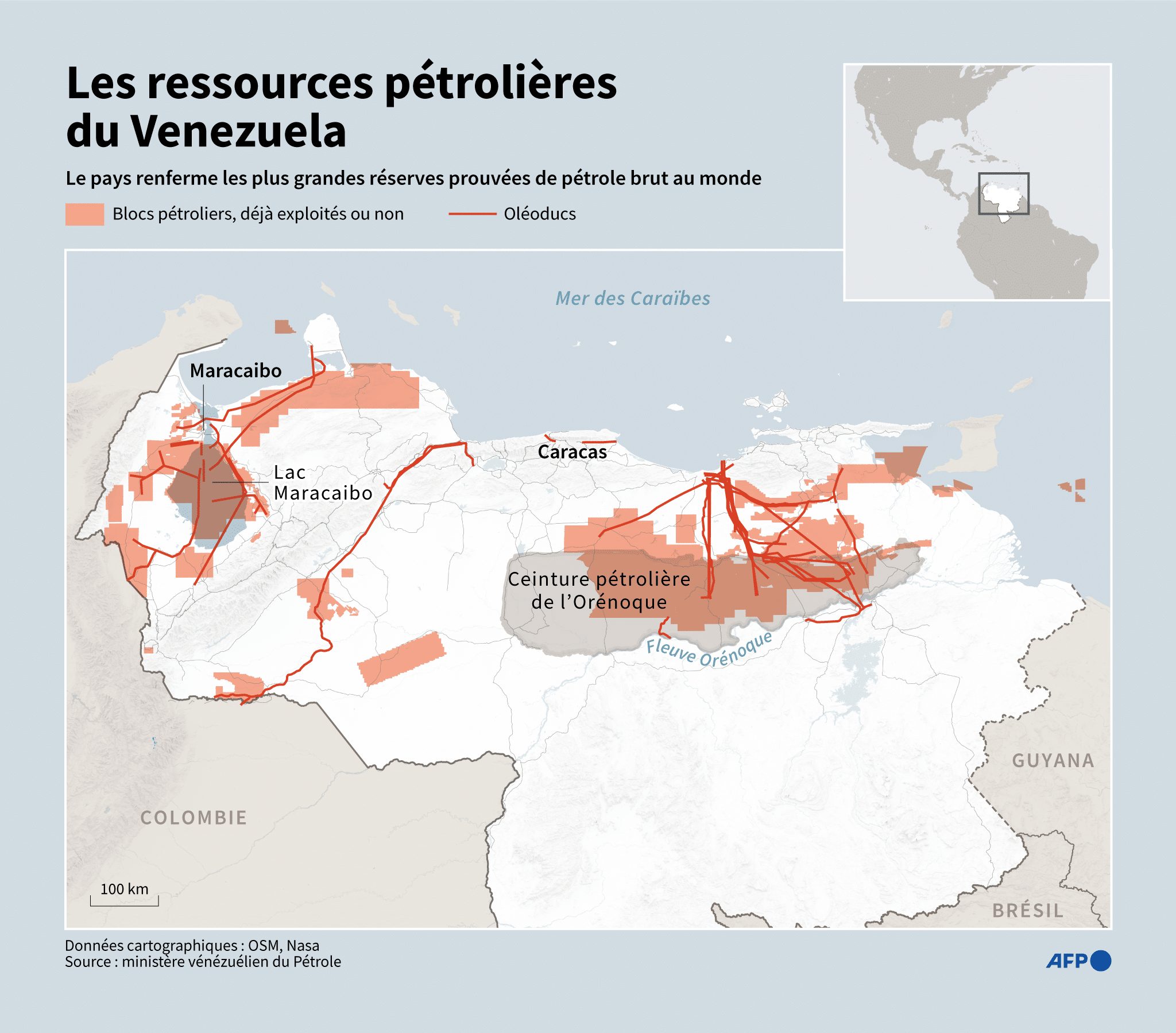

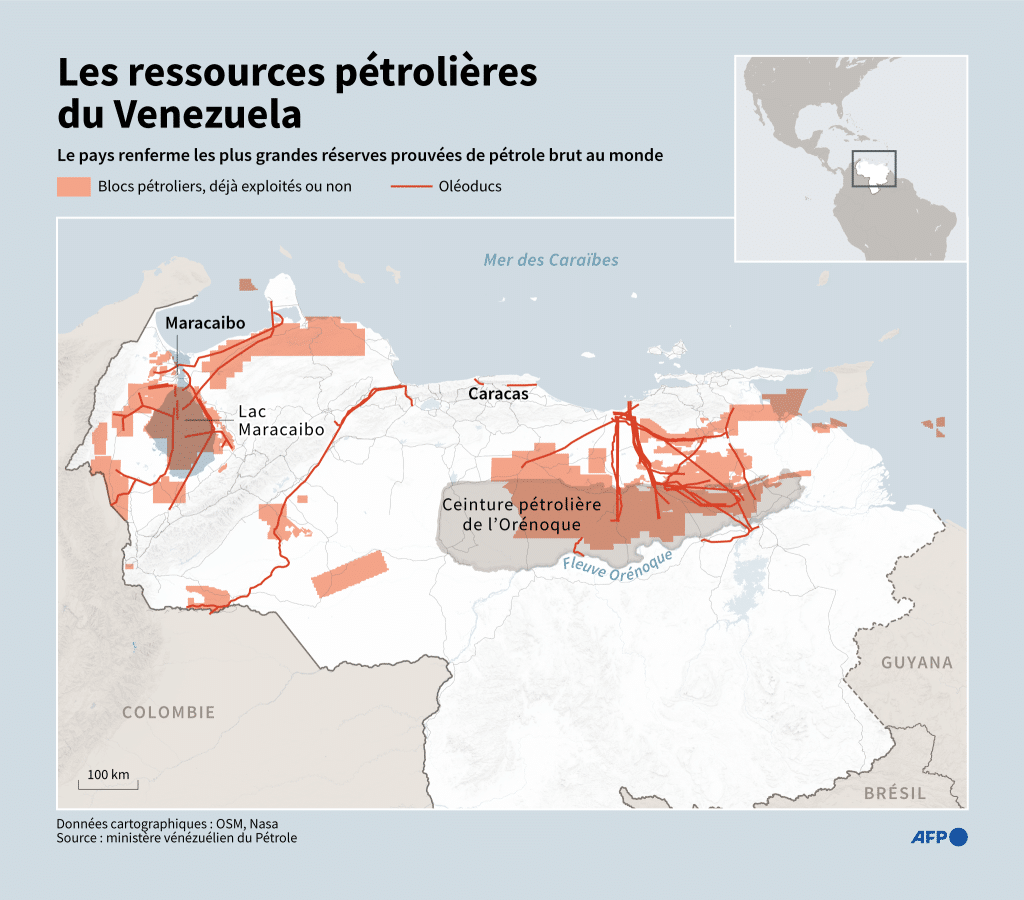

Le Venezuela dispose de grandes réserves de pétrole. Mais sans État de droit, respect des contrats et sécurité juridique, celui-ci ne peut pas être exploité. La révolution du pétrole du schiste rend aujourd’hui inutile le pétrole du Venezuela.

Pendant un quart de siècle, le Venezuela a incarné l’illusion d’un socialisme alimenté par la rente pétrolière. L’arrestation de Nicolás Maduro met fin à cette sinistre farce, où corruption, incompétence et idéologie ont détruit le pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Au‑delà du cas vénézuélien, c’est tout l’équilibre de la géopolitique de l’énergie qui se trouve réorganisé, dans l’ombre de la révolution du pétrole et du gaz de schiste. Mais avons-nous besoin de ce pétrole ?

De la « révolution bolivarienne » à la ruine nationale

En 1999, le lieutenant‑colonel Hugo Chávez, auteur d’un coup d’État manqué, arrive cette fois légalement au pouvoir en promettant de « rendre le pétrole au peuple ». En réalité, il transforme PDVSA, la compagnie pétrolière nationale autrefois modèle d’efficacité, en un instrument politique et clientéliste, y compris pour aider le régime communiste de Cuba, qui, sans ce pétrole gratuit, devrait s’écrouler. Ingénieurs, économistes et techniciens, qui avaient hissé le Venezuela parmi les grands producteurs mondiaux, furent remplacés par des camarades sans compétences, souvent issus de l’armée.

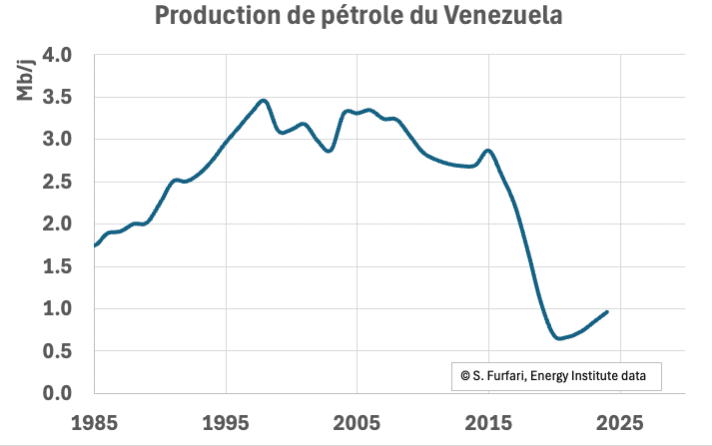

La conséquence fut rapide : expropriation des compagnies américaines, effondrement de la production, fuite des capitaux, dégradation des infrastructures et explosion de la dette. En 1970, le pays produisait 3,8 millions de barils par jour ; il est tombé à moins de 600 000 barils avant même les sanctions internationales. Voilà où mène la prétendue « révolution du peuple » : à la misère du peuple.

Cet échec systémique de Maduro explique l’exode historique de près de sept — certains disent neuf — millions de Vénézuéliens, fuyant la faim, l’insécurité et un pouvoir autoritaire corrompu. Beaucoup ont trouvé refuge au Chili, avec des conséquences sociales considérables : les violences d’une minorité ont excédé la population chilienne et ont permis la victoire de la droite de José Antonio Katz.

On a parlé de la « malédiction du pétrole » pour désigner l’idée selon laquelle l’abondance de ressources naturelles condamnerait un pays à la corruption, à l’autoritarisme et au sous‑développement. Cette thèse est fausse dans son essence : ce ne sont pas les hydrocarbures qui ruinent les nations, mais ceux qui les gouvernent. La Norvège en offre une démonstration flagrante : avec environ 5 % des réserves du Venezuela, ce pays est devenu l’un des plus prospères et des plus libres du monde, grâce à une gestion rigoureuse, transparente et démocratique de sa richesse pétrolière. La « malédiction » n’est pas celle de l’or noir, mais celle des gouvernants qui l’utilisent pour consolider leur pouvoir au lieu de servir le bien commun.

Les dictateurs en difficulté cherchent presque toujours un ennemi extérieur pour raffermir une légitimité vacillante : hier, les colonels argentins avec la guerre des Malouines, aujourd’hui Maduro qui, voyant les compagnies américaines découvrir d’immenses gisements offshore et dans la zone forestière contestée de l’Essequibo au Guyana, a tenté d’exciter le nationalisme contre ce petit voisin avant que la pression internationale ne le contraigne à rétropédaler sur ses revendications les plus ridicules.

Trump, le pétrole et l’absurde argument de la cupidité américaine

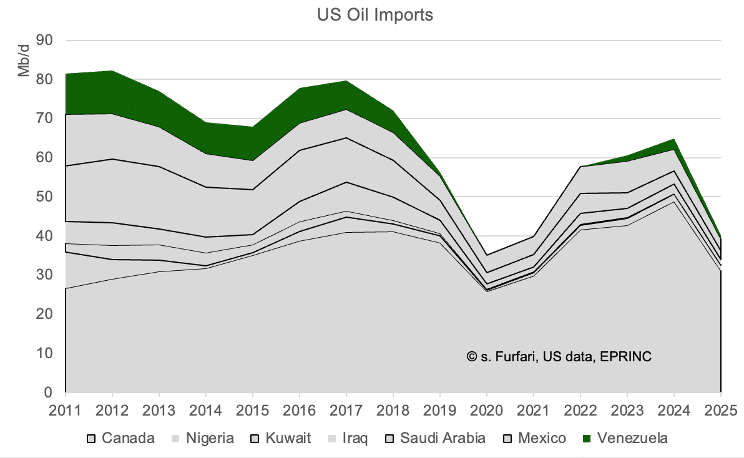

En tant que professeur de géopolitique de l’énergie, on ne peut que rester perplexe devant l’hostilité persistante à l’égard de l’industrie pétrolière au sein de l’Union européenne. La presse de l’UE traite l’opération des États‑Unis au Venezuela presque exclusivement sous l’angle du pétrole, en présentant les compagnies pétrolières comme de simples « prédateurs ». Des hommes politiques prétendent que toute l’opération avait été orchestrée parce que les raffineries américaines fonctionnent exclusivement avec du pétrole lourd. C’est une fake news.

Qui peut le plus peut le moins. Les raffineries conçues pour des pétroles légers et à faible teneur en soufre ne sont pas en mesure de traiter du brut lourd, alors qu’à l’inverse, les raffineries prévues pour le pétrole lourd peuvent traiter également des bruts légers, en économisant souvent sur l’utilisation d’hydrogène. S’il est vrai que beaucoup de raffineries du golfe des Amériques sont conçues pour traiter du brut lourd, elles le font depuis des années avec le brut canadien. Les États‑Unis n’ont nul besoin du pétrole vénézuélien ; les raffineries tournaient parfaitement avant la capture de Maduro.

Les manchettes des journaux européens évoquent « l’accaparement du pétrole du Venezuela », le « pillage des ressources vénézuéliennes », le « vol de la richesse du pays ». Les nuances se perdent et les réalités complexes du business pétrolier sont ignorées. Cet argument, hérité des crises pétrolières des années 1970, est aujourd’hui totalement anachronique.

Il est toutefois vrai qu’un Venezuela renouvelé contribue à renforcer la nouvelle géopolitique de l’énergie, façonnée par la révolution du pétrole et du gaz de schiste. Cette nouvelle ressource gigantesque redessine la géopolitique mondiale. Le « boom du schiste » est une révolution gigantesque, avec toute l’emphase qui s’impose. Libérés de leur dépendance pétrolière externe, les États‑Unis ont retrouvé une marge stratégique inédite : ils peuvent soutenir Israël sans craindre de chantage énergétique, négocier d’égal à égal avec l’Arabie saoudite et même favoriser la stabilité démocratique en Amérique latine.

C’est précisément cette dynamique énergétique qui avait poussé Riyad à entamer des négociations discrètes sur les Accords d’Abraham avec Israël, avant que la République islamique d’Iran aux abois ne tente de tout saboter avec l’attaque du 7 octobre 2023. Tant que les Européens ne comprendront pas cette révolution du schiste qu’ils ont refusé obstinément, ils continueront à se tromper dans leurs analyses des choix américains, les réduisant à une idéologie alors qu’il s’agit en réalité d’une doctrine d’indépendance énergétique et de puissance assumée, comme l’affirme clairement la stratégie de sécurité nationale 2025 (NSS) (voir Conflits du 17 décembre 2025).

Donald Trump n’a inventé aucune technologie nouvelle, mais il a révolutionné la géopolitique de l’énergie. Sa véritable révolution a été de libérer le débat public, en faisant sauter le tabou — encore très présent dans l’Union européenne — qui entoure le fait de parler ouvertement d’énergie fossile, et en particulier de pétrole. La libération du Venezuela d’un dictateur corrompu et incompétent représente un coup dur pour la Chine, qui s’approvisionnait à prix cassés auprès de ce régime véreux. Le jour même de l’événement, une délégation chinoise se trouvait à Caracas pour des négociations dont on ne connaît pas les détails. La Russie subira elle aussi des conséquences géopolitiques importantes. Sans oublier Cuba qui, sans le pétrole vénézuélien, risque rapidement la paralysie, tandis que Marco Rubio pourra enfin espérer mettre un terme au régime qui a contraint sa famille à fuir en Floride.

On voit donc à quel point la question des raffineries — y compris celles de Citgo — pèse peu au regard des répercussions géopolitiques de cet événement.

Le pétrole est à eux !

Au sein de l’UE, persiste souvent l’idée erronée selon laquelle les compagnies pétrolières se rendent dans les pays producteurs pour « voler » le pétrole, alors qu’il ne s’agit nullement de vol : elles agissent sur la base de contrats rigoureusement négociés, avec des investissements massifs, un transfert de technologies, la création d’emplois et un partage des profits selon des accords contractuels clairs qui respectent la souveraineté nationale sur les ressources.

Même durant le boom pétrolier du début du XXᵉ siècle, les nations productrices ont conservé la propriété de leurs ressources souterraines, même si, à cette époque, les redevances étaient minimes. Le mythe selon lequel les entreprises étrangères « prennent » simplement le pétrole perdure, et nombre de journalistes préfèrent entretenir cette narration mensongère.

C’est pour cela que Paolo Scaroni, administrateur délégué d’ENI, avait déclaré au Financial Times en 2008, après la signature d’un contrat avec la Libye : « Je ne suis pas ici pour me battre avec les pays pétroliers. Le pétrole est à eux. » Pourtant, cette vérité fondamentale est largement ignorée par les médias de l’UE — et donc par le grand public.

Depuis les origines de l’industrie pétrolière, y compris au Moyen‑Orient à l’époque du contrôle quasi absolu des Sept Sœurs, comme les appelait Enrico Mattei, le pétrole — comme les autres matières premières — appartient juridiquement aux États sur le territoire desquels se trouvent les gisements, et non aux compagnies qui les exploitent ni, a fortiori, à un dirigeant étranger quel qu’il soit. Donald Trump peut continuer ses fanfaronnades, le pétrole du Venezuela appartient au peuple vénézuélien. Au Venezuela, cette règle est explicitement inscrite dans la Constitution et dans la législation sur les hydrocarbures : les gisements appartiennent à la République, l’exploitation se fait sous contrôle étatique via PDVSA et des coentreprises, et les sociétés étrangères ne disposent d’aucun droit de propriété sur les réserves, seulement de droits contractuels sur une partie de la production ou sur des flux financiers en contrepartie de leurs investissements et de leur savoir‑faire.

Dans ce cadre, les mécanismes utilisés — contrats de partage de production, où la compagnie récupère d’abord ses coûts, puis partage le « profit oil » avec l’État, ou contrats de service, où elle est rémunérée en argent ou en barils pour un service technique rendu — sont des instruments classiques du droit pétrolier international, et non des instruments de « vol » de ressources nationales.

Chevron, présent de longue date au Venezuela au sein de coentreprise où PDVSA reste majoritaire, ne « prend » pas le pétrole vénézuélien : elle opère les gisements, assume des risques financiers et techniques, et reçoit en retour une part de la production ou des livraisons destinées à rembourser ses créances, les exportations de brut restant régies par la loi vénézuélienne et par les accords conclus avec l’État.

Autrement dit, il n’y a rien d’illégal ni de mystérieux dans la présence de compagnies américaines ou d’autres au Venezuela ou ailleurs : elles interviennent dans un cadre contractuel décidé souverainement à Caracas, comme c’est le cas dans la quasi‑totalité des pays producteurs, et certainement pas sur la base d’un hypothétique « pillage » orchestré par les États‑Unis ou par Donald Trump.

Pas de retour sans stabilité !

Si, juridiquement, « le pétrole est à eux », politiquement et économiquement, plus personne ne se précipitera pour aller le chercher dans un pays qui a méthodiquement détruit toute confiance pendant un quart de siècle. Les propos mêmes de Donald Trump à la Maison-Blanche sont révélateurs : il peut promettre « une sécurité totale » et annoncer 100 milliards de dollars d’investissements, les majors savent, elles, que l’on ne gomme pas d’un trait vingt‑cinq ans de corruption, d’arbitraire et d’expropriations. Darren Woods l’a rappelé avec un flegme glacé : ExxonMobil s’est fait saisir ses actifs deux fois au Venezuela, et le pays lui doit toujours quelque 18 milliards de dollars à la suite d’arbitrages internationaux. Dans ces conditions, « il est impossible d’y investir » tant que le cadre politique, juridique et institutionnel n’aura pas été profondément refondé.

Ce décalage entre la gesticulation politique et la rationalité des conseils d’administration est au cœur de la situation : Trump peut bien affirmer que l’on « traite directement avec Washington » et non avec Caracas, les entreprises, elles, ne prêteront pas foi à une mise sous tutelle de facto d’un État souverain qui resterait, en droit comme en pratique, leur interlocuteur incontournable.

Aucune major ne risquera des milliards dans un pays où les contrats ont été unilatéralement révisés par Chávez, où deux compagnies américaines ont été poussées à la sortie, et où la sécurité juridique est encore aussi fragile que le pouvoir politique. Tant que la dette envers les anciens investisseurs ne sera pas honorée, que les contentieux ne seront pas réglés et que la Constitution, la loi sur les hydrocarbures, l’indépendance de la justice et la gouvernance de PDVSA ne seront pas crédibilisées par des actes, les grands groupes se contenteront de déclarations prudentes, comme Chevron, « impatiente d’aider à construire un meilleur avenir », mais sans engager de nouveaux capitaux significatifs. Et cela va prendre du temps…

En d’autres termes, ce n’est pas la taille des réserves qui manque, ni même l’intérêt des compagnies, mais la confiance. Pour la reconstruire, il faudra bien plus qu’une opération spectaculaire et quelques réunions à la Maison-Blanche : il faudra un État de droit, des institutions stables, le respect scrupuleux des contrats — y compris passés — et la démonstration, sur la durée, que le Venezuela a définitivement tourné la page de la spoliation et du clientélisme. Sans cette stabilité politique et juridique, les promesses d’afflux de capitaux resteront des effets d’annonce ; avec elle, seulement, les majors accepteront de revenir, non par philanthropie, mais parce que le risque redeviendra compatible avec la logique industrielle et financière des projets pétroliers de long terme.

Le Venezuela ne pèse plus dans le marché mondial

Le Venezuela n’est plus, depuis longtemps, une pièce indispensable du puzzle pétrolier mondial : ce ne sont pas seulement les États-Unis qui n’ont pas besoin de son pétrole, c’est l’ensemble du marché qui déborde de barils. L’essor du pétrole et du gaz de schiste en Amérique du Nord, le retour en force de producteurs comme le Brésil ou le Canada, la montée en puissance de l’Irak et le maintien de capacités excédentaires en Arabie saoudite et dans le Golfe ont mis fin à la rareté structurelle qui alimentait les fantasmes de « pénurie » il y a vingt ans.

Aujourd’hui, hormis quelques États voyous ou marginalisés, aucun grand pays consommateur ne dépend du brut vénézuélien pour sa sécurité énergétique. Dans un tel contexte, le peuple vénézuélien a bien davantage besoin de son pétrole que le monde n’a besoin du pétrole du Venezuela : c’est de cette ressource, gérée enfin de manière responsable, transparente et attractive pour l’investissement, que dépend la possibilité de sortir durablement d’une misère fabriquée par un quart de siècle de mauvaise gouvernance socialiste.

Quant à Donald Trump, il a construit une partie de sa campagne sur la promesse très concrète de faire baisser le prix à la pompe, et la combinaison de la révolution du schiste, d’une politique pro‑production et d’une concurrence internationale exacerbée lui a déjà permis de revendiquer un carburant meilleur marché pour les automobilistes américaines et américains, montrant par-là que la pression à la baisse sur les prix vient de l’abondance globale de l’offre plus que d’un accès privilégié à tel ou tel gisement vénézuélien.

Il est regrettable que, comme on vient de le vivre, chaque fois qu’il est question de pétrole, certaines analyses se fondent sur des idées préconçues du passé ou des interprétations simplistes, souvent formulées par des personnes sans expérience avérée en géopolitique ou en énergie. Ce phénomène témoigne de la complexité intrinsèque des enjeux pétroliers, qui nourrissent régulièrement des représentations exagérées de leur rôle dans les dynamiques internationales et les conflits.

Dans ce contexte, les médias ont un rôle essentiel à jouer : contribuer à une meilleure compréhension des réalités énergétiques, en privilégiant la pédagogie et la rigueur plutôt que la diffusion de schémas réducteurs.

L’obsolescence du droit international

Reste la question du droit international, invoqué avec ferveur par ceux qui, comme Jean‑Luc Mélenchon, continuent à défendre Maduro au nom de la « souveraineté des peuples ». Il convient de leur rappeler que ce même droit est constamment réinterprété en fonction des intérêts des grandes puissances. L’intervention de l’OTAN au Kosovo a eu lieu sans mandat des Nations unies ; la France est intervenue à Mossoul sans l’approbation du Conseil de sécurité. Le droit international n’est utilisé que pour défendre une position géopolitique.

De Santiago à Caracas, de Mossoul à Pristina, une même évidence s’impose : les crises économiques et énergétiques comme les interventions militaires, ne trouvent jamais de solution durable sans une lecture réaliste des rapports de force. Les proclamations morales ou juridiques n’ont de sens que si elles reposent sur une compréhension des intérêts nationaux. Or, ces intérêts se redéfinissent désormais à la lumière de l’énergie : qui la produit, qui la contrôle et qui peut s’en passer.

La liberté avance…

L’arrestation de Maduro n’est donc pas seulement la chute d’un dictateur ; elle symbolise la fin d’une illusion : celle selon laquelle le socialisme pétrolier pourrait concilier utopie et prospérité. Le Venezuela, ruiné par ses propres dirigeants, devra désormais se reconstruire, probablement avec le soutien d’investisseurs américains et européens.

La géopolitique de demain ne se jouera plus seulement à l’OPEP ou à Bruxelles, mais dans la capacité des nations à concilier indépendance énergétique, stabilité économique et respect concret de la liberté. Car, comme le proclame Javier Milei, président argentin, saluant la fin de l’ère Maduro avec son langage habituel très direct : « La liberté avance, vive la liberté, bordel ! » Ce n’est pas un hasard si, lors du vol de la CIA transportant Maduro vers New York, l’avion a ostensiblement survolé la Statue de la Liberté illuminée, comme pour rappeler au dictateur l’aspiration légitime de son peuple à la liberté.