Depuis des siècles, témoins des évolutions du temps, les légumes, les fruits et les fleurs ont vu du pays.

Article paru dans le numéro 47 de septembre 2023 – Occident. La puissance et le doute.

La traversée de la plaine de l’Argolide est celle d’un grand verger d’orangers. Fenêtres ouvertes, au printemps, les fleurs embaument l’atmosphère tandis que les oranges ploient aux branches des arbres verts. Sur la route, sacs et jus d’orange sont en vente dans des petites baraques installées le long de la chaussée. Cette odeur de fleur d’oranger, ce goût d’orange pressé, jamais Périclès n’a pu le ressentir. Il en va des agrumes comme des tomates, des artichauts, des aubergines, ces produits qui sont aujourd’hui la base de la cuisine méditerranéenne ne viennent pas de Méditerranée. Manger une ratatouille sur le port de Nauplie, c’est avoir dans son assiette un concentré de mondialisation et une image des voyages des hommes et des échanges.

Voyages des espèces

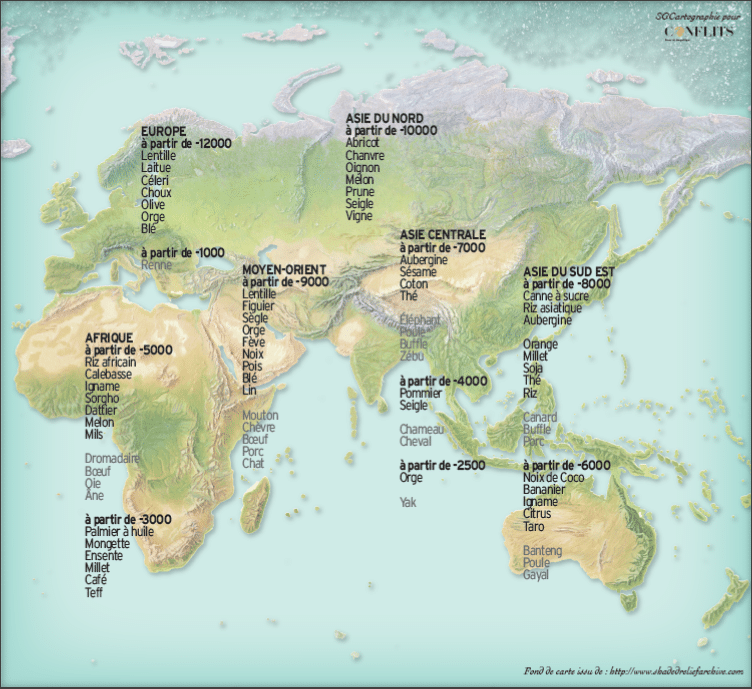

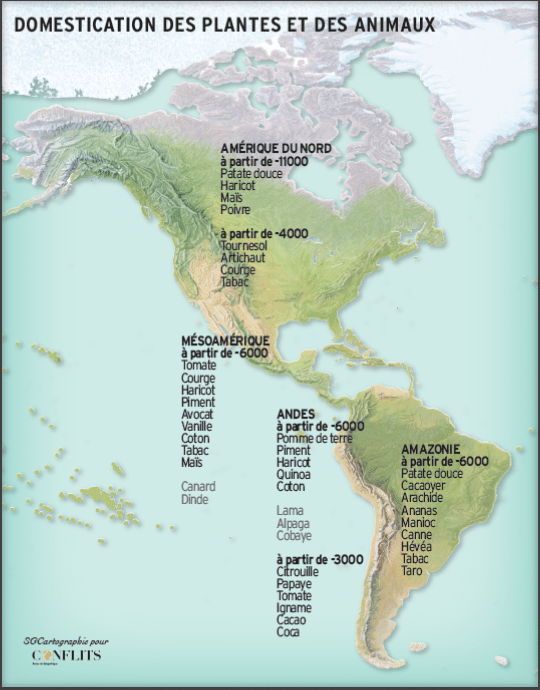

Trois régions ont fourni au monde la très grande partie des plantes désormais consommées : l’Asie continentale et insulaire, notamment pour les agrumes, la canne à sucre, le thé ; l’Europe et le Moyen-Orient, avec entre autres la vigne, le blé, l’olivier, les légumineuses ; l’Amérique, pour la pomme de terre, le maïs, la tomate. Les échanges commerciaux, les rencontres, les découvertes, les expériences ont, au fil des siècles, permis à ces plantes de quitter leur milieu d’origine pour s’acclimater à d’autres espaces et fournir d’autres espèces. En tant que créateur de biodiversité, l’être humain a sélectionné, croisé, amélioré, permettant à ces plantes de passer de l’état sauvage à l’état cultivé, ce que les historiens nomment « la révolution du néolithique » ou l’invention de l’agriculture. Un processus similaire s’est opéré avec les animaux, donnant les espèces de basse-cour et d’élevage. Difficile de se représenter l’inventivité et la créativité qu’il a fallu aux hommes pour domestiquer une liane comme la vigne et en faire des ceps vigoureux qui donnent ensuite le vin. Domestiquer la nature fut l’enjeu de toujours afin de parvenir à cet objectif : produire plus et mieux, c’est-à-dire avoir davantage à manger et donc réduire les famines. Parallèlement à l’amélioration des plantes, il fallut perfectionner les techniques agricoles, creuser des sillons plus profonds, maîtriser le chaulage et les différents types d’engrais, édifier des restanques, sélectionner les meilleures terres, améliorer la qualité pour perfectionner le goût.

A lire aussi

Podcast : Géopolitique des plantes

On voit ainsi des plantes qui, parties de l’Asie, sont arrivées en Amérique, telle la canne à sucre, désormais abondamment cultivées aux Antilles et en Amérique latine. D’autres ont fait le chemin inverse, comme la pomme de terre et l’hévéa, qui a été acclimaté au Vietnam. L’importation de ces plantes en Afrique, par les Portugais, a fourni à la population une alimentation plus riche et plus diversifiée, ce qui fut à l’origine d’une première hausse de la population, à partir du XVe siècle. Le cacao et l’arachide, aujourd’hui plantes essentielles de l’agriculture africaine, ont été importés par les Européens. Ces échanges ont permis au riz asiatique de se retrouver en Camargue, aux bufflesses de produire le lait de la mozzarella en Italie, aux citrons de faire la joie de Menton. Ce sont les Anglais qui ont importé le thé en Inde et à Ceylan, et les missionnaires catholiques qui ont apporté dans leurs bagages la vigne, indispensable pour célébrer la messe. Voilà comment certains pays ou régions se retrouvent avec des plats nationaux composés d’ingrédients entièrement étrangers, comme l’aligot et le gratin dauphinois, inventés au XIXe siècle après que la pomme de terre se fut imposée. Rien de naturel dans ces plantes et ces aliments, mais au contraire l’effort constant de l’homme pour sans cesse améliorer et inventer de nouvelles espèces. La nature ne fut pas généreuse, c’est à force d’essais et d’échecs que l’homme parvint à tirer quelque chose de ces végétaux. Il n’est qu’à voir l’étal d’un primeur pour constater la grande variété de types de choux, tous créés récemment afin de diversifier l’alimentation. La clémentine de Corse fut élaborée en Algérie par le père Clément et le cassoulet ne serait rien sans les haricots importés d’Amérique et les canards nourris aux grains de maïs, plante elle aussi américaine. Les paysages construits par la main de l’homme et son travail acharné ont permis de dompter la nature et de valoriser des espaces naturels qui étaient en friche et impropres à toute vie humaine. Loin d’être anecdotique, la cuisine et ses plats sont la manifestation actuelle de l’histoire de l’humanité.