Derrière un simple planisphère se cache un enjeu de représentation. Entre fidélité des formes, respect des distances et équité des surfaces, les projections cartographiques révèlent autant de choix techniques que politiques.

Une vision qui déforme le monde

Depuis des siècles, la cartographie tente de résoudre une impossibilité : représenter une sphère sur une surface plane. Ce compromis a donné naissance à différentes projections, chacune privilégiant un aspect — formes, angles, distances ou superficies — au détriment des autres. Le résultat est loin d’être neutre. Derrière les cartes se cachent des visions du monde, parfois sources de biais géopolitiques et culturels.

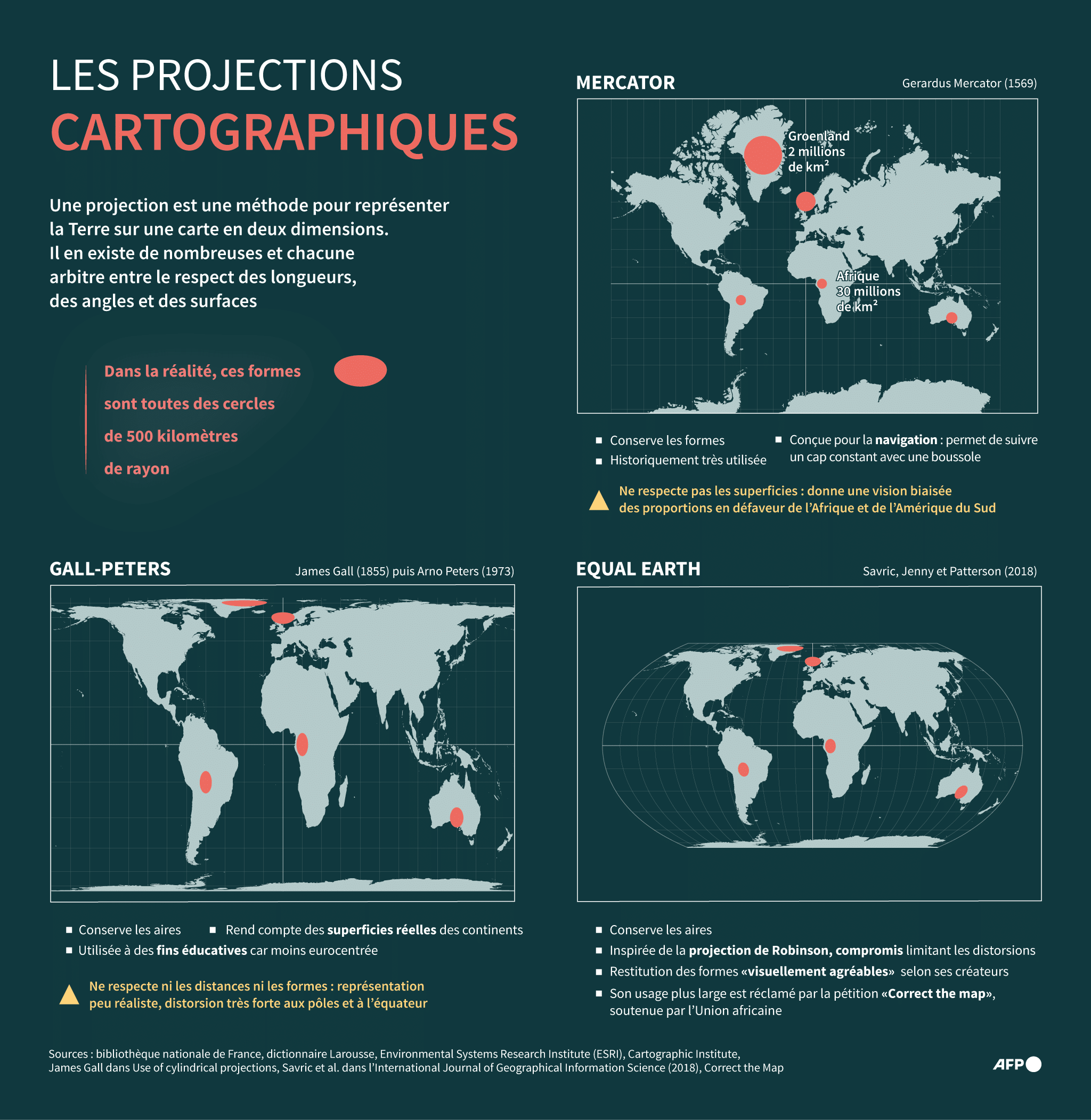

Mercator : l’outil des navigateurs, le biais des proportions

Imaginée en 1569 par le géographe flamand Gerardus Mercator, cette projection a marqué l’histoire. Conçue pour la navigation, elle permet de suivre un cap constant avec une boussole. Ses qualités pratiques en ont fait la référence pendant des siècles. Mais ce succès a un revers : elle déforme largement les superficies. Ainsi, le Groenland apparaît presque aussi vaste que l’Afrique, alors que ce dernier continent est quatorze fois plus grand. Cette vision a longtemps renforcé une perception eurocentrée et déséquilibrée des rapports de taille.

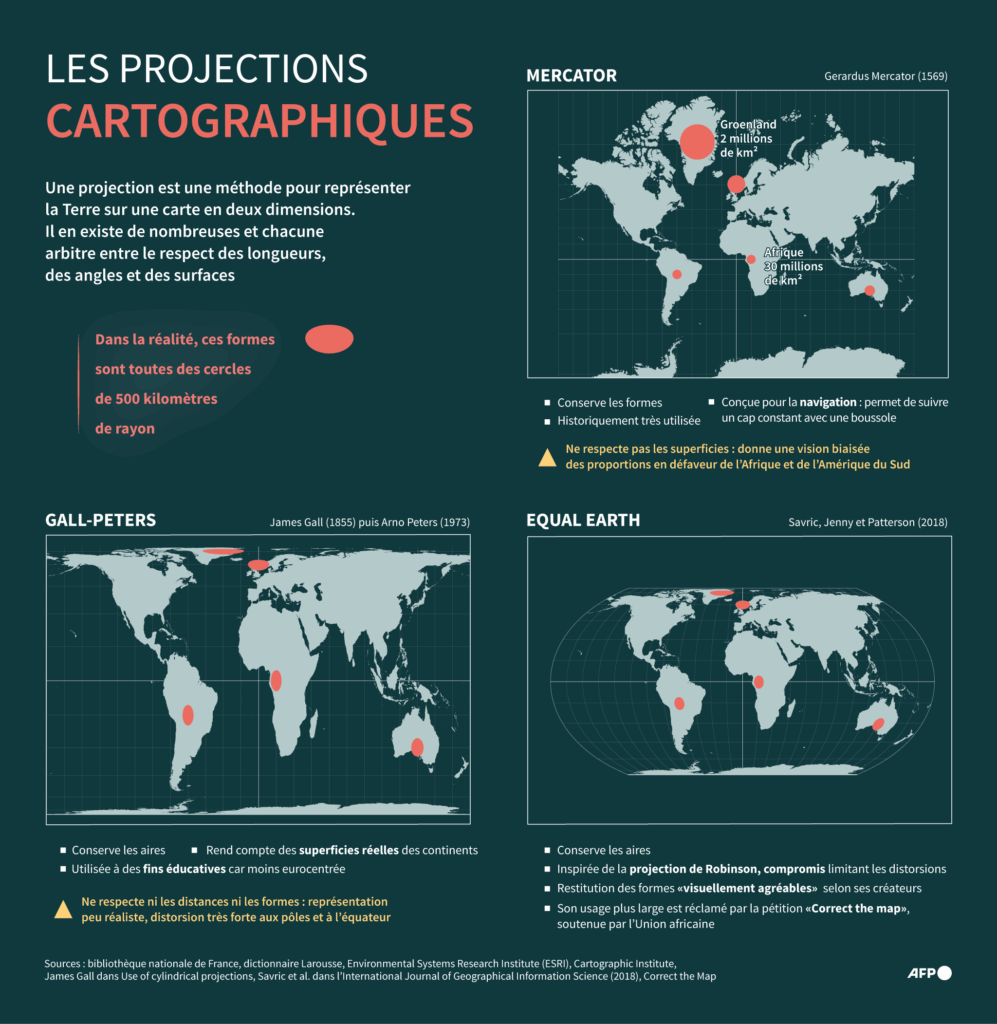

Gall-Peters : rétablir les surfaces réelles

Face à ce biais, d’autres projections ont tenté de rééquilibrer le regard. Popularisée dans les années 1970 par Arno Peters, mais déjà théorisée au XIXe siècle par James Gall, la projection dite « Gall-Peters » conserve les superficies réelles des continents. Elle a trouvé un usage privilégié dans l’enseignement, car elle met en évidence la véritable importance de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Mais ce réalisme a un prix : les formes et distances sont étirées, donnant aux continents une apparence inhabituelle, parfois qualifiée de « distordue ».

Equal Earth : un compromis contemporain

En 2018, les chercheurs Savric, Jenny et Patterson ont proposé la projection « Equal Earth », inspirée de la Robinson. Elle conserve les surfaces tout en restituant des formes visuellement plus agréables que Gall-Peters. Soutenue par l’Union africaine et le mouvement « Correct the map », cette approche entend réconcilier précision et lisibilité. Elle traduit une volonté politique : offrir une représentation du monde moins biaisée, qui accorde une place juste aux continents du Sud.

Quand la carte devient un message

Les débats sur les projections ne sont pas qu’académiques. Choisir une carte, c’est aussi choisir une vision du monde. Une projection peut mettre en valeur certains continents, en minimiser d’autres, accentuer ou réduire leur importance relative. À l’heure où les enjeux géopolitiques et environnementaux se mondialisent, la question de la représentation n’est pas anodine. Derrière un planisphère affiché en classe ou en salle de réunion se dessine une géographie des rapports de force.

La cartographie n’est pas seulement un outil scientifique ou pédagogique : elle est aussi un instrument de pouvoir. En imposant certaines projections, l’Europe a longtemps façonné une vision du monde qui réduisait l’importance de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, tout en valorisant les régions tempérées du Nord. À l’inverse, les initiatives contemporaines comme « Equal Earth » traduisent la volonté des pays du Sud de rééquilibrer leur place dans la représentation planétaire.

Loin d’être neutre, chaque carte est un discours silencieux. Derrière les méridiens et parallèles se dessine une hiérarchie implicite des puissances, une lecture orientée des rapports de force. Dans un monde multipolaire où la lutte pour l’influence s’exprime aussi dans l’imaginaire, la bataille des projections cartographiques devient une bataille symbolique : celle de la juste représentation des continents et, à travers elle, de la place qu’ils entendent occuper dans l’ordre mondial.