Même si l’indépendance du Brésil est ancienne (1822) son émergence en tant que puissance internationale est récente, guère avant les années 1990-2000, soit un siècle après celle des États-Unis. Ce retard est moins dû à des raisons historiques, comme la Chine ou l’Inde dont la décolonisation tardive a pesé comme un handicap, qu’à un ensemble complexe de facteurs.

La puissance internationale naît de la confrontation avec les autres. Ainsi la puissance des États-Unis émerge lors de leur intervention dans le premier conflit mondial, puis dans le second, en contradiction avec leur tentation isolationniste. Celle de la Chine a longtemps été superbement négligée quand elle valorisait avec orgueil son isolement face au reste du monde qu’elle ignorait ou méprisait. C’est qu’on ne venait voir l’empereur de Chine qu’en vassal après de longs et humiliants cheminements.

Un pays sans ennemi

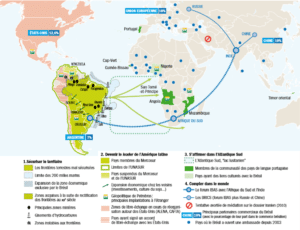

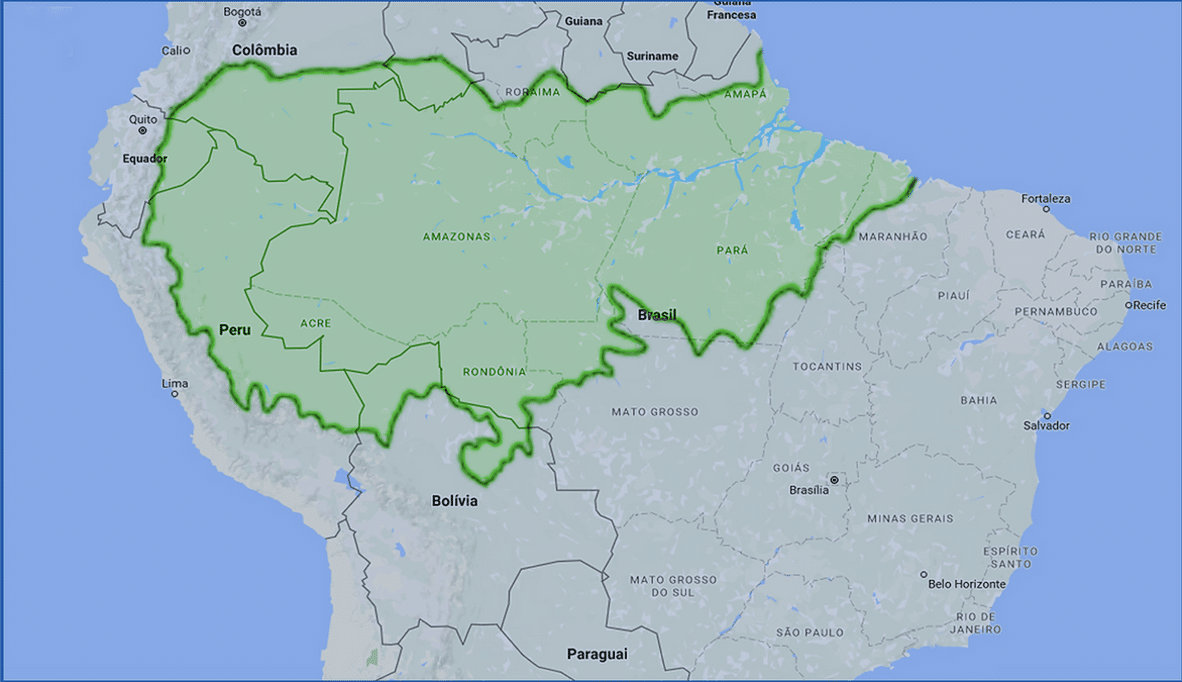

Le Brésil n’a guère eu l’occasion ou la volonté de se confronter avec ses voisins. Seule la frontière sud avec le monde hispanique a généré des conflits, mais à une époque, après une indépendance récente, où les États n’étaient pas vraiment installés et les armées pas encore formées : traité de Madrid (1750) [simple_tooltip content=’Ce traité fixe les limites entre l’Empire portugais et l’Empire espagnol. Il entérine la poussée du premier vers l’ouest et pose le problème du futur Uruguay’](1)[/simple_tooltip]; guerre de Cisplatine (1825-1828) [simple_tooltip content=’La province de Cisplatine couvrait le futur Uruguay et une partie du sud du Brésil. Le Portugal l’avait occupée en 1820 mais le conflit reprend avec l’Argentine (à l’époque Provinces unies du Rio de la Plata) qui encourage les rebelles uruguayens. Le Royaume-Uni pousse à la paix de Montevideo qui reconnaît l’indépendance de l’Uruguay. ‘] (2)[/simple_tooltip], guerre du Paraguay (1865) [simple_tooltip content=’Elle oppose entre 1865 et 1870 le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, d’une part, au Paraguay de l’autre. Les frontières sont fixées en un sens favorable aux deux premiers pays.’](3)[/simple_tooltip]. Depuis, sur ce point, la situation n’a guère évolué, elle s’est même figée. Protégé par l’immensité de son territoire (la moitié du continent), par le vaste no man’s land amazonien, par son identité lusitanienne, le Brésil n’a pas, n’a plus d’adversaire en Amérique du Sud.

Il n’a sans doute même plus de concurrent depuis l’abaissement de l’Argentine. Pendant longtemps, la principale préoccupation (la seule ?) a été de contrôler ce vaste territoire. L’armée a été l’instrument essentiel de cette volonté. C’est son rôle naturel. Mais la prévalence des risques intérieurs dans la géopolitique brésilienne est une constante depuis la fondation de la République (1889). Ces risques ont été longtemps ceux du maintien de l’unité du pays. Aujourd’hui cela paraît aller de soi, mais ce ne fut pas toujours le cas. Ce pays immense, faiblement peuplé, a toujours été peu administré, la corruption mise en évidence aujourd’hui n’en est qu’une des illustrations. Le pays est puissamment fractionné en systèmes économiques et sociaux fortement intégrés dont les intérêts peuvent violemment diverger. Enfin, dans cette société fortement teintée d’archaïsme, faute d’une véritable révolution industrielle, les fractures sociales sont énormes. Elles se sont traduites, se traduisent encore par des soubresauts très violents, à hauts risques. Tout cela a conduit l’armée, comme ailleurs en Amérique latine, à intervenir dans la politique et la société. En réalité, au Brésil, c’est une attitude historique qui date de la fondation de la République. Benjamin Constant [simple_tooltip content=’ Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, à ne pas confondre avec l’écrivain suisse. ‘](4)[/simple_tooltip], organisateur du coup d’État qui met fin à l’Empire (1891), est celui qui synthétise ce rôle historique de l’armée dans la politique brésilienne. Fondée en 1810, lors de l’exil du roi du Portugal devant la conquête napoléonienne, l’École militaire, où Benjamin Constant fut élève puis professeur, en est le creuset. L’influence française s’y est puissamment exercée par l’intermédiaire de l’École polytechnique qui lui a donné son orientation scientifique et rigoureuse face aux pratiques courtisanes du monde politique (impérial puis républicain), et sa tradition positiviste face au rôle idéologique de l’Église. L’armée a gardé un idéal de « soldat citoyen » et non de « grande muette ». Elle s’attribue un rôle, non seulement de gardienne des frontières, mais surtout de gardienne de l’unité nationale, de promotion du développement, de modernisation de la société par la récompense du mérite face aux intérêts privés du monde politique et social.

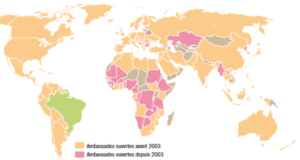

Sous Lula, le Brésil a considérablement augmenté son nombre d’ambassades, en particulier en Afrique. Brasilia dispose dorénavant d’un réseau diplomatique particulièrement étoffé. Son horizon, d’abord américain puis occidental, est devenu mondial. Mais a-t-il les moyens de ses ambitions ? Carte: Conflits

Une géopolitique initiée par l’armée

C’est donc l’armée qui, depuis les origines, organise et gère la géopolitique brésilienne. Elle s’est concentrée sur son rôle intérieur car elle n’avait guère d’ennemi extérieur menaçant et peu d’intérêt à se projeter à l’international. Le Brésil n’a eu qu’une participation tardive et modeste aux deux conflits mondiaux. Après la stabilisation de la frontière méridionale, le Brésil s’est concentré sur l’Amazonie à qui il a attribué, depuis le flou du traité de Tordesillas, un rôle stratégique primordial pour favoriser l’expansion pionnière, protéger ses énormes ressources potentielles et renforcer son contrôle. L’armée a joué un rôle essentiel dans l’exploration de l’Amazonie occidentale, la consolidation de l’expansion pionnière brésilienne (achat de l’Acre à la Bolivie), la consolidation des frontières, la protection des Indiens (création de la FUNAI ou fondation nationale de l’Indien en 1967 à l’initiative du maréchal Rondon, puis du parc national du Xingu). Le maréchal Rondon, élève de l’École militaire et de Benjamin Constant, a également donné son nom à un État (Rondonia). Tout cela aboutit au schéma, désormais classique, du général Golbery do Couto e Silva orientant une politique d’intégration nationale entre une région centrale, trois « péninsules » (Sud, Centre ouest, Nordeste) et « l’île » amazonienne. En 1970, la création de la route transamazonienne par le général Medici a eu un double rôle, synthèse de la vision militaire : intégrer l’Amazonie et régler la crise agraire et sociale du Nordeste, en accordant « des terres sans hommes à des hommes sans terre ». Car dans la vision géopolitique des militaires brésiliens, garantir l’unité du pays c’est aussi maintenir l’ordre social (« Ordre et Progrès » selon la devise du pays). Les militaires l’ont toujours fait, depuis la guerre des Canudos (1897), la crise des années trente, puis après la Seconde Guerre mondiale face aux agitations communistes dans le cadre de la guerre froide. En 1964, le coup d’État, avec l’aide des États-Unis, se fait dans un contexte de revendications agraires, particulièrement dans le Nordeste. Aujourd’hui, alors que les militaires se sont retirés du pouvoir en 1984, on a fait appel à eux pour prendre le contrôle de la sécurité à Rio de Janeiro face à la menace d’une délinquance urbaine que la police ne peut plus contrôler. Presque 200 policiers ont été tués à Rio en 2017.

Leader de l’Amérique du Sud

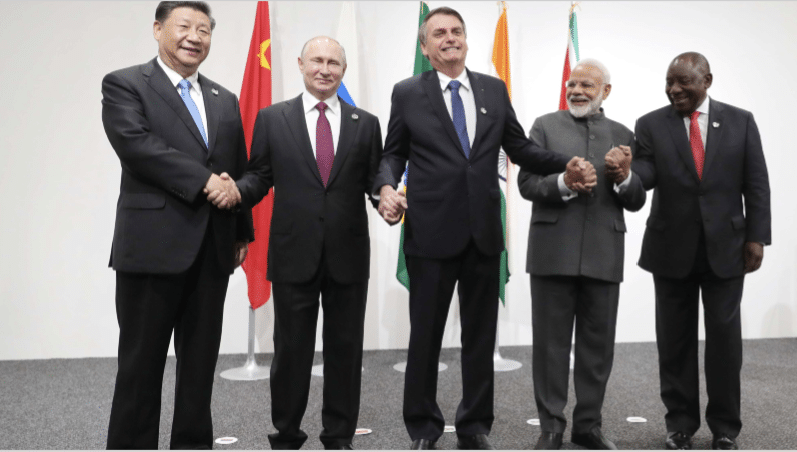

Dans ce contexte, qui d’ailleurs se prolonge dangereusement, l’émergence d’un rôle international du Brésil adapté à la montée en puissance du pays et voulu désormais par Brasilia se trouve gravement affectée. Ce rôle a tardé à s’exprimer, le pays est resté longtemps dans l’ombre de ses « mentors » : l’Europe et les États-Unis. Certes le Brésil a participé à la SDN puis à l’ONU mais ce n’est que récemment qu’il y revendique une place plus conforme à sa puissance réelle. Au fond, État-continent dans un continent « angle mort » du monde, le Brésil souffre sans doute d’un certain isolement lié à son originalité. Les limites de sa puissance ne lui permettent pas de s’imposer comme les grands partenaires du BRICS, Inde, Russie, Chine. Même en Amérique latine sa situation est particulière. Ses particularités sont cumulatives. Univers lusitanien, il s’oppose au monde hispanique comme se sont opposées les deux métropoles coloniales. Distinct par sa tropicalité exclusive, considérée parfois comme un handicap puis revendiquée comme composante identitaire face à l’Amérique tempérée ou l’Amérique indienne des Andes, valorisée depuis. Façade atlantique, proche de l’Europe avec laquelle le Brésil a maintenu très longtemps des liens très forts, mais isolée, loin vers le sud face au continent africain longtemps dépendant. Le reste de l’Amérique lui tourne le dos et regarde plutôt vers le Pacifique ou vers les Caraïbes. Dans ces conditions, le seul face-à-face actif a été celui avec l’Argentine et les États tampons du Paraguay et de l’Uruguay. Face-à-face stratégique on l’a dit, pour le contrôle du Rio de la Plata, longtemps dominé par l’Argentine au peuplement européen plus homogène et plus évolué, à l’univers tempéré plus facile à mettre en valeur, face au Brésil héritier d’un système esclavagiste archaïque. Ailleurs le Brésil n’était pas concerné par des guerres territoriales post-indépendance et n’affectant que marginalement une île amazonienne déserte. Les choses ont bien évolué depuis. La croissance des Trente Glorieuses a bouleversé les équilibres en modifiant la distribution des handicaps et des avantages. La croissance économique et, dans la foulée, la « conquête de l’Ouest » ont placé le Brésil, au début des années 2000, au seuil de la puissance internationale par sa position de leader mondial des matières premières minérales, agricoles et énergétiques, dans la mondialisation qui explosait alors. Son émergence l’a placé aussi en position de domination incontestée dans le continent sud-américain. Son agrobusiness s’étend au Paraguay et dans l’ouest de la Bolivie avec le soja, tout l’est de la Bolivie, en rupture avec l’ouest indien et andin, se tourne vers le Brésil ; le barrage commun d’Itaipu sur le Parana contribue à intégrer son économie avec celle du Paraguay. Du coup, la création du Mercosur (1991) a pu laisser au Brésil l’espoir de concrétiser sa position dominante en Amérique du Sud et de s’en servir comme point d’appui pour renforcer sa position internationale. Le Brésil pèse 80 % du PIB du Mercosur et réalise près de 5 fois le PIB argentin. Ce déséquilibre, trop fort, entraîne diverses difficultés dans la voie de l’intégration économique. Les intérêts des pays ne sont pas tous convergents notamment avec le Brésil, soucieux certes de l’intégration économique qui favoriserait sans doute son industrie mais soucieux aussi de maintenir ses positions d’exportateur international. Par ailleurs, les divergences entre les trois façades, atlantique, pacifique et caraïbe, les soubresauts politiques d’un continent encore instable et marqué par le sous-développement, menacent l’unité de l’UNASUR. En avril dernier, six pays ont suspendu leur participation, dont le Brésil, pour protester contre l’arrivée de la Bolivie à la présidence de l’organisation. Enfin la violence de la crise économique et politique actuelle, notamment au Brésil, ne favorise guère les projets.

Un colosse [simple_tooltip content=’ Selon la formule de l’hymne national : « Tu es beau, tu es fort, intrépide colosse. »’](5)[/simple_tooltip] entravé

En dehors de l’Amérique latine en crise, où les espoirs brésiliens paraissent pour l’instant déçus, l’émergence qui avait été spectaculaire des ambitions internationales du Brésil est aussi bloquée. C’est que le monde change très vite. La crise de la démocratie à laquelle le Brésil participe largement à travers la révélation de la profondeur de la corruption et de la violence ne fait plus du pays un exemple ou un leader. Les cadres prennent à nouveau la route de l’exil vers l’Europe ou les États-Unis. Alors ? En panne la géopolitique brésilienne ? En tout cas il faudra attendre une stabilisation de sa situation politique, économique et sociale. Cela fait beaucoup. Et puis les principaux « fronts » extérieurs paraissent eux aussi en panne. L’Atlantique du Sud, une aire lusitanienne ? N’était-ce pas une idée plutôt portugaise énoncée par Antonio Sardinhas ? Les efforts du Brésil en ce sens ont eu peu d’effets : la présence économique en Afrique a été renforcée mais les complémentarités sont modestes entre ces deux ensembles exportateurs de matières premières et Brasilia ne peut concurrencer ici Pékin, New Delhi, Paris ou Washington. Le Brésil est sans doute membre de la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud mais cela se réduit, pour l’essentiel, au bannissement des armes nucléaires. Les partenariats avec l’Europe ou les États-Unis sont difficiles à définir et paraissent moins prioritaires dans l’évolution actuelle de ces deux ensembles. Les BRICS ? Quel équilibre le Brésil pourrait-il y construire pour compenser la montée en puissance de la Chine ? Il ne suffit pas d’être une économie émergente pour devenir une puissance géopolitique.