La Grèce s’est imposée par la mer grâce à sa supériorité maritime. Le Professeur François Lefèvre analyse l’emploi et les stratégies des marines grecques, ainsi que les évolutions tout au long de l’Antiquité. Au texte de François Lefèvre s’ajoute une mise en perspective de l’Amiral Christophe Prazuck.

François Lefèvre, Professeur d’histoire grecque à Sorbonne Université, est notamment l’auteur d’une Histoire du monde grec antique (Livre de Poche, 20122), et d’Histoire antique, histoire ancienne ? (Passés composés, 2021), ouvrages traduits dans plusieurs pays.

Narrant les événements de 374-73 avant J.-C., l’auteur athénien Xénophon place ce discours dans la bouche d’ambassadeurs de Corcyre (aujourd’hui Corfou) venus chercher de l’aide à Athènes, alors que leur île est victime d’une agression lacédémonienne : c’était l’intérêt d’Athènes de la secourir, car « Corcyre était avantageusement située par rapport au golfe de Corinthe et aux États qui touchent à ses rivages ; elle l’était également pour causer des dommages à la Laconie ; elle l’était mieux encore par rapport à l’Épire qui lui fait face et à la navigation de la Sicile au Péloponnèse » (Helléniques VI 2, 8-10). Reconnu jusqu’à Sparte comme étant un excellent officier, expert en cavalerie, Xénophon montre ici qu’il a également une vision développée de la stratégie maritime. Certes, la plupart des Grecs se sentaient à l’origine sûrement plus proches du poète-paysan que fut Hésiode (viie s.), répugnant à la navigation, que d’un intrépide marin comme Ulysse. Mais bien qu’ils fussent parfaitement conscients des risques qu’il y a à affronter la mer, un entre-deux incertain entre vie et mort comme le suggère le sage Anacharsis, ils ont dû composer avec leur environnement naturel. Il n’est donc pas étonnant que la marine finisse par passer au premier plan de leurs préoccupations et, partant, de leur pensée stratégique : c’est dès la première œuvre occidentale en prose, les Enquêtes d’Hérodote, qu’apparaît le concept de thalassocratie. Pourtant, les Grecs ne nous ont pas laissé de traité d’emplois de l’arme navale, comme ils ont pu le faire pour la cavalerie ou la poliorcétique. Dans leur histoire maritime exceptionnellement riche et, à bien des égards, fondatrice, tous les éléments en sont néanmoins réunis : il n’est que de constater la place centrale que tient le fait maritime dans le récit et la pensée de Thucydide, qui voit dans la force navale le principal étalon d’une puissance politique et économique. À grands traits, retraçons le développement des stratégies navales en Grèce antique, un parcours d’environ six siècles.

À lire aussi : La Grèce dans son enceinte géostratégique

Développement des stratégies navales

Tout commence par un mythe : celui de Minos, qui avant de régner sur les enfers aurait régné sur les mers. Faute de textes, nous en sommes réduits ici à constater que la Crète minoenne (vers 2000-1450 av. J.-C.), qui n’était pas grecque mais influença fortement les premiers arrivants hellénophones, exporta ses produits dans une bonne partie de la Méditerranée, qu’elle entretint des relations au sommet avec les pharaons, et qu’elle a laissé diverses représentations de navires, la plus spectaculaire étant la grande « fresque de la flotille » mise au jour dans l’établissement satellite de Théra (Santorin). Toujours par manque de sources, il y a relativement peu à dire du monde mycénien, qui pourtant a lui aussi connu un grand rayonnement (1600-1150 env.). Mais bien après l’Âge du Bronze dont ils ne conservent que quelques réminiscences, les poèmes homériques évoquent vers 700 av. J.-C. quantité de navires de types variés. Considéré comme un ajout tardif, le chant II de l’Iliade, connu sous le nom de Catalogue des vaisseaux, énumère les contingents des Achéens participant à l’expédition contre Troie sous le commandement d’Agamemnon, pour un total d’environ 1200 navires. Authenticité ou véracité des informations ne sont pas des questions pertinentes ici : l’important est qu’une grande projection de forces par voie maritime ait paru envisageable pour la première fois dans l’histoire, sur un parcours Europe-Asie que le Grand Roi Xerxès ferait en sens inverse environ deux siècles plus tard, avec des effectifs comparables si l’on en croit Hérodote (seconde guerre médique, en 480).

À lire aussi : La Grèce face à l’expansionnisme turc

Une époque archaïque très féconde

Durant cette époque archaïque si féconde (viiie – vie siècles av. J.-C.), le monde grec changeait d’échelle et coïncidait désormais avec le bassin méditerranéen dans son ensemble. Les cités de métropole, elles-mêmes à peine formées, avaient essaimé tous azimuts, au point que les Grecs se retrouvèrent, selon le mot fameux de Platon, « comme des grenouilles autour d’une mare ». Ils y dépassaient désormais les Phéniciens, leurs prédécesseurs et modèles dans tant de domaines, y compris dans la chose navale. On insiste d’ordinaire sur l’aspect éparpillé de ces entreprises indépendantes et juxtaposées, sans grand rapport avec les empires modernes constitués à partir du xve siècle, notamment parce que chaque colonie était dès l’origine une cité indépendante de sa métropole. Néanmoins, ça et là on repère les premiers éléments d’un dessein stratégique. Quand les Corinthiens s’établissent à Corcyre et à Syracuse, ils mettent en place et sécurisent un itinéraire de l’Égée à la Sicile, car le dispositif est complété par la construction du diolkos, une chaussée permettant de tirer les navires à travers l’Isthme, précurseur du canal creusé à la fin du xixe siècle. Au-delà de la Sicile, les Chalcidiens d’Eubée avaient pour leur part des visées matérialisées par les établissements de Zancle et de Rhégion, de chaque côté du Détroit de Messine. Vers le nord-est, les Mégariens conçurent des ambitions comparables en fondant Chalcédoine et Byzance sur les deux rives du Bosphore. Les Milésiens, eux, ne laissèrent que peu de place aux autres en mer Noire, d’où ils triangulaient avec l’Égypte, tandis que les intrépides Phocéens jetaient leur dévolu sur l’extrême Occident, de l’Adriatique à l’Andalousie en passant par Marseille. C’est d’abord poussés par la faim et encouragés – ou non – par l’oracle de Delphes que ces gens avaient osé braver les éléments. Mais petit à petit on perçut les opportunités d’enrichissement et l’intérêt des effets-réseaux. Les appétits s’aiguisaient au fur et à mesure que la Méditerranée rétrécissait et devenait plus facile à appréhender pour l’élaboration de stratégies d’expansion. Il n’est sans doute pas un hasard que ce soit dans ce contexte que se place la plus ancienne bataille navale connue de Thucydide, qui en 664 opposa Corcyre à sa métropole, Corinthe, sans qu’on en connaisse les tenants et aboutissants.

À lire aussi : Vente du Rafale à la Grèce

Mais comment naviguait-on alors ? La distinction entre navire de charge, rond, et vaisseau de guerre, long, est précoce : Hérodote insiste sur le fait que les Phocéens font exception avec l’emploi multi-usages de leurs pentécontores, avant tout des navires de combat que donnent à voir des graffitis récemment découverts sur le site de l’Alcazar à Marseille. Les Grecs classaient les bateaux par le nombre de rames, de rameurs ou de niveaux superposés, utilisant des suffixes ambigus (-oros ou -érès), ce qui complique notre compréhension des choses. Ainsi le terme pentécontore signifie-t-il littéralement « à cinquante rames/rameurs », soit vingt-cinq par bord sur un ou deux niveaux. C’est le navire de référence à l’époque archaïque mais il évolue, se perfectionne en essayant toujours de concilier au mieux l’augmentation de la force propulsive, c’est-à-dire du nombre des rameurs, et l’hydrodynamisme auquel nuit un élargissement/alourdissement excessif. Il semble d’ailleurs que la terminologie se soit peu à peu déconnectée de l’arithmétique originelle : à partir de l’époque classique qui voit l’avènement de la trière, le terme pentécontore finit par désigner tout navire de type plus ancien et plus petit, quel que soit le nombre exact des rames. Quoi qu’il en soit, il s’agit de vaisseaux fins et bas sur l’eau, mus à la rame et à la voile (au portant), sensibles à l’état de la mer. C’est pourquoi on ne navigue normalement qu’à la belle saison, également la nuit qui présente divers avantages, mais toujours avec la nécessité de faire relâche fréquemment en raison du manque de place à bord (moins d’un m2 par homme). Outre la question des besoins naturels, parfois assouvis durant les parcours avec force acrobaties comme le montrent certaines représentations hyperréalistes et plutôt cocasses, les capacités d’emport sont minimes. Surprendre une flotille tirée à sec pour chercher du ravitaillement est donc une opportunité que l’on guette. Les batailles ont d’ailleurs toujours lieu à proximité d’une côte et la connaissance des courants, vents et écueils locaux constitue un précieux avantage. Avant l’engagement, on affale le mât pour faciliter les manœuvres et protéger la structure des chocs, puis on évolue de façon à éperonner l’adversaire, à briser ses rames ou à l’aborder, les rameurs se transformant alors en soldats d’infanterie de marine. Ce sont donc des outils performants mais d’emploi délicat, comme toutes les armes perfectionnées, ce qui conditionne largement les tactiques et stratégies alors en gestation.

Détail du système de nage d’une trière athénienne ( » relief Lenormant « , ca 400 av. J.-C. Cliché F. Lefèvre).

L’apparition de la trière

Se produisent ensuite deux événements décisifs. Le premier, au tournant des viie/vie s., est d’ordre stratégique : c’est le siège de la prospère ville de Milet conduit pendant plus de dix ans par les puissants rois de la Lydie voisine. Ce siège resta infructueux car les Milésiens, maîtres de leurs abords maritimes, pouvaient se ravitailler à loisir tandis que leur ennemi était une puissance exclusivement continentale, comme beaucoup de ces États anatoliens. Pour la première fois apparaissait l’idée que la maîtrise des mers permet d’esquiver ou de provoquer l’affrontement en le déplaçant à sa guise. Il n’est pas prouvé, mais hautement vraisemblable, que le souvenir de cet événement ait joué un rôle dans l’établissement de la grande stratégie maritime athénienne de l’époque classique, qui elle-même allait révolutionner le statut de la marine en matière de géostratégie. Les progrès de la technique ne tardèrent pas à servir ces conceptions naissantes. Dans le dernier tiers du vie s., même si l’invention en est probablement phénicienne et plus ancienne, certaines cités commencent à se doter de trières, et là tout change de dimensions. Navire de 30-35 m de long pour 5 de large et autant en hauteur (2 m de tirant d’eau), la trière peut atteindre les 9-10 nœuds en pointe, car elle superpose sur trois niveaux 170 rameurs, auxquels s’ajoutent une trentaine de passagers, état-major, matelots pour les manœuvres, notamment celle du mât, et infanterie embarquée (une dizaine d’hoplites et/ou archers). C’est donc un investissement considérable en hommes : par exemple, quand au siècle suivant Athènes alignera 50 trières supposant 10 000 marins, citoyens pour la plupart, elle y fera embarquer environ un quart de son corps civique. Mais ça l’est aussi en argent, car une trière coûte cher (au moins 1 talent, soit 26 kg d’argent), notamment parce qu’elle nécessite diverses essences de bois dont la péninsule balkanique est pauvre, et qu’elle n’est opérationnelle que durant une quinzaine d’années environ. La construction exige enfin un savoir-faire extrêmement qualifié et c’est sûrement là ce que les Grecs savent faire de plus compliqué en matière d’ingénierie, autant sinon plus qu’un temple. Pour mesurer cette complexité, il n’y a qu’à voir les errements des arsenaux européens, depuis l’âge d’or de la Sérénissime, dans leurs tentatives de reconstitution de ce navire unique dans l’histoire maritime. Il a fallu attendre la dernière décennie du xxe siècle pour qu’une évocation aussi fidèle que possible, et surtout fonctionnelle, soit reconstruite par des spécialistes anglais et grecs : qui a eu la chance d’assister à ses évolutions ne peut manquer d’être fortement impressionné par le spectacle, surtout s’il en imagine une centaine dans une même formation, comme il pouvait arriver. En créant les conditions d’une approche stratégique globale, la trière allait faire l’histoire de la Méditerranée pour deux siècles.

À lire aussi : Podcast; Grèce / Turquie, les passions rivales. Joëlle Dalègre

Après le mythique Minos, c’est le tyran Polycrate de Samos qui, d’après Hérodote, fut le premier personnage de l’histoire à songer à l’empire des mers (thalassokratein), avec au moins une quarantaine de trières. Sans doute fallait-il un pouvoir fort, développant et contrôlant les richesses de son île naturellement boisée et peuplée, pour disposer d’une telle force. Outre l’Ionie, d’après Thucydide, il faut alors aller à l’autre bout de la Méditerranée, en Sicile, pour trouver une évolution comparable. Ce grand écart géographique est à priori surprenant mais on peut en proposer une explication : outre des tyrans puissants, le commun dénominateur entre Grèce de l’Est et Grèce de l’Ouest, ce sont les Phéniciens, ceux du Levant comme ceux de Carthage qui, eux, disposent déjà de trières et aiguillonnent les Grecs de leur voisinage.

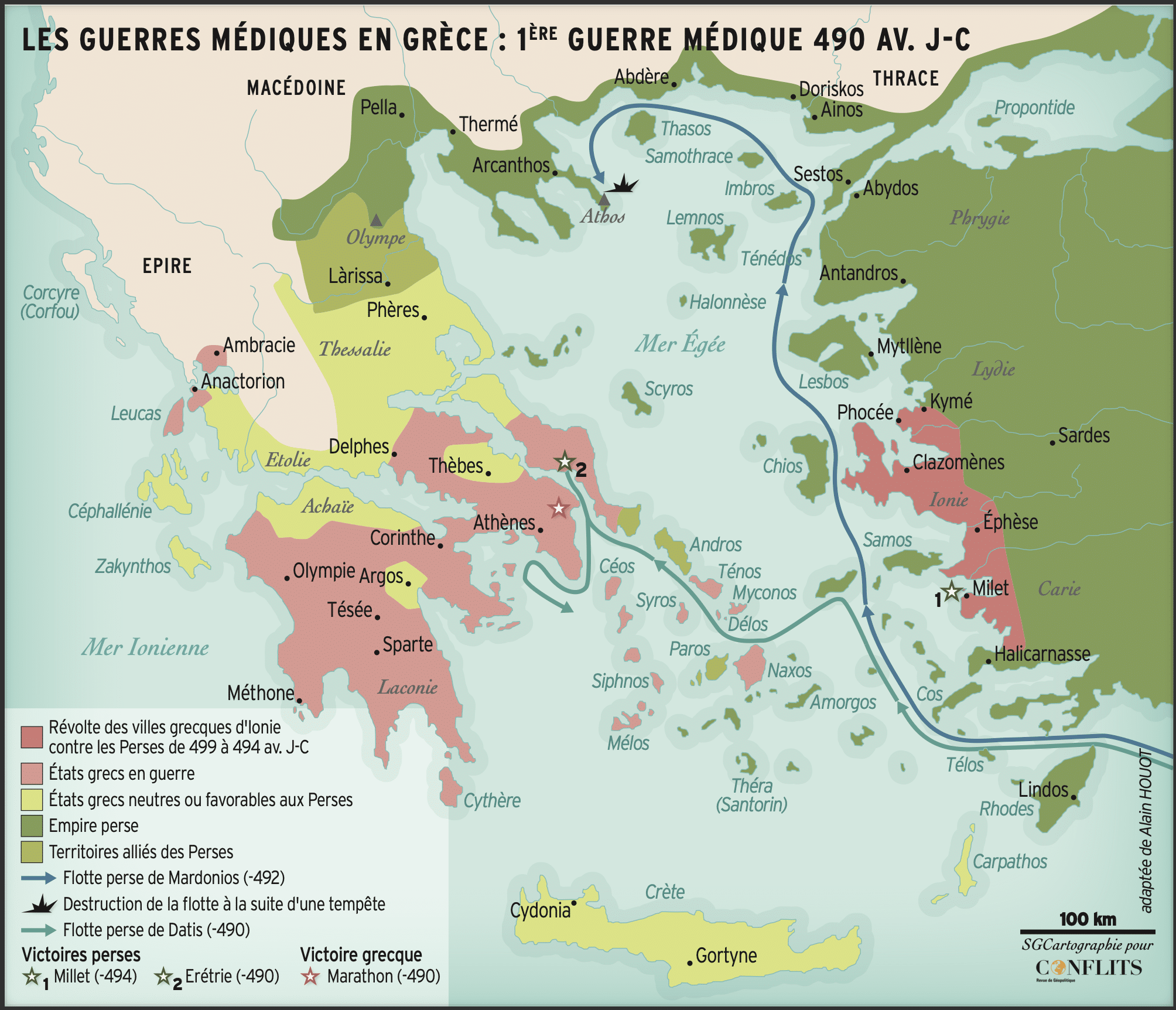

Athènes développe sa marine

À la veille d’affronter les Perses, Athènes, qui n’a d’ailleurs pas participé à la colonisation, a donc pris du retard et la formidable aventure navale dans laquelle la toute jeune isonomie (égale participation politique) athénienne s’est alors lancée est un cas politico-stratégique tout à fait exceptionnel. Pour autant qu’on puisse en juger, au moment de la victoire inespérée de Marathon sur les Perses (490), la cité n’a encore quasiment pas de marine, et en tout cas pas moderne. Le grand homme est alors Thémistocle, un visionnaire qui prévoit le retour des Perses et parvient à convaincre ses concitoyens de se doter d’un port, le Pirée, dont l’aménagement va durer des décennies, et d’une flotte de deux cents trières en y consacrant de nouveaux revenus miniers. En réalité le but était triple : réduire enfin l’île voisine d’Égine qui était l’ennemie ancestrale ; repousser les Perses en les défiant sur mer pour éviter une confrontation terrestre que les Grecs n’avaient pas les moyens de remporter ; enfin se donner la capacité, avec cette nouvelle force navale désormais sans égale, d’imposer l’hégémonie d’Athènes sur la mer Égée. La victoire de Salamine en 480, si puissamment évoquée par le tragique Eschyle, qui y avait combattu, dans Les Perses, valida ce plan, qui était aussi un programme politique. En effet, les rameurs étaient les citoyens les moins riches qui, avec le temps, retirèrent les dividendes de leurs sacrifices et succès : avec la mise en place d’un système d’indemnités de participation (misthoi, terme qui désigne aussi la solde), l’isonomie devint une (thalasso)démocratie. Pratiquement, la cité serait désormais là où étaient ses trières, comme la mutinerie victorieuse de l’escadre basée à Samos contre l’éphémère coup d’État oligarchique des Quatre-Cents le montra spectaculairement (411). Dans ce consensus populaire, les pauvres ramaient et les riches payaient, sous forme d’une contribution imposée, la triérarchie, qui faisait reposer l’essentiel de la construction et de l’entretien/armement d’un vaisseau sur ceux qui pouvaient l’assumer.

Ces conditions permirent d’édifier un empire maritime que nous appelons improprement la « ligue de Délos » : une alliance militaire qui offrait aux Grecs du pourtour égéen de profiter de la politique de prévoyance navale conçue par Thémistocle contre un éventuel retour des Perses. Chacun contribuait selon ses moyens à ce parapluie protecteur, dont un résultat très bénéfique fut aussi la quasi disparition de la piraterie, endémique en Égée comme dans tout milieu insulaire : l’omniprésence des trières athéniennes, qui disposaient maintenant de la logistique procurée par le réseau très dense des ports alliés où elles pouvaient relâcher, avait les effets collatéraux d’une sorte de plan vigipirate au sens littéral. La puissance alors acquise par Athènes lui permit d’élargir ses horizons et de diversifier ses objectifs. Elle était désormais en mesure de contrôler les détroits menant à la mer Noire d’où venait une part croissante de son approvisionnement (les céréales ukrainiennes, déjà), et avait un œil jusque sur les affaires de l’Adriatique et de la Sicile. Le Parthénon est aussi, sinon surtout, un monument à la gloire de cette suprématie navale d’abord, politique, économique et culturelle ensuite.

Ce joyau d’architecture est encore admiré de nos jours, mais à l’époque Athènes était tout autant connue comme « la cité où l’on construit de belles trières », mises en chantier selon des process très encadrés, et un Athénien de l’époque était sans doute aussi fier des innombrables alvéoles abritant les navires au Pirée que de l’Acropole. Périclès ne fit que poursuivre dans la voie de Thémistocle, imposant à ses concitoyens un entraînement régulier aux manœuvres, notamment la conversion (anastrophè, ou changement de cap rapide). Cela leur permit de concevoir et parfaitement maîtriser diverses tactiques qui assurèrent une supériorité incontestée à la flotte athénienne : cercle défensif (kyklos), débordement ou encerclement (périplous), percée (diekplous), ainsi que les parades afférentes. Rarement dans l’histoire une communauté politique ne s’est vouée autant à sa marine. Vint alors la terrible guerre du Péloponnèse, qui était la conséquence de cette montée en puissance sans égale (431-404). Dans l’affrontement contre le grand rival, Sparte et sa ligue péloponnésienne, c’est-à-dire une force principalement continentale car Corinthe, jadis leader en matière navale, était désormais supplantée, la stratégie de Périclès était de transformer pour ainsi dire Athènes en une île. À l’abri derrière les remparts protégeant le Pirée, la ville et le cordon ombilical reliant l’un à l’autre (les Longs Murs), on se contenterait d’esquiver le combat terrestre, où Sparte avait l’avantage, pour porter le danger ici ou là, selon les opportunités. La prise de Sphactérie (Navarin) puis celle de Cythère, qui menaçaient directement la Laconie, en furent la parfaite illustration (425-424). Mais la mort prématurée du chef charismatique ouvrit la porte à tous les excès d’hybris et les Athéniens finirent par user leurs réserves. Le symbole en demeure cette formidable expédition de Sicile (415-413), une projection de puissance aussi ruineuse qu’aventureuse, avec un total de cent soixante-dix trières dont certaines transformées en hippagogues, c’est-à-dire des transports de cavalerie, et sans compter l’escadre chargée de faire le blocus du Péloponnèse pour empêcher l’envoi de secours aux Syracusains. Alliée d’Athènes, Corcyre était naturellement le point de concentration des forces. Tout cela fut perdu corps et biens. Désormais, c’était au tour des Syracusains de venir croiser jusqu’au large de l’Asie pour renforcer leurs alliés péloponnésiens. Malgré ces pertes, les Athéniens pouvaient encore engager un peu moins de deux-cents bâtiments où le ban et l’arrière-ban devaient maintenant embarquer, remportant encore quelques victoires significatives.

À lire aussi : Un retour à la normale pour l’économie grecque ?

Paradoxalement, la défaite de 404 donnait raison à Thémistocle : sous l’impulsion de Lysandre qui avait compris qu’aucune victoire décisive n’était possible sans pouvoir rivaliser sur mer, les Lacédémoniens eux-mêmes avaient dû se mettre à ramer, avec une flotte construite grâce à l’or perse… pour finalement obtenir la décision sans livrer bataille, en surprenant les trières athéniennes tirées à sec pour le ravitaillement (Aegos Potamoi, en 405). Les clauses de paix montrent qu’on avait parfaitement identifié tous les fondements de la domination d’Athènes : les vaincus devaient ouvrir des brèches dans les Longs Murs pour rendre inefficient le binôme port-ville ; limiter leur flotte à 12 unités, alors que depuis le milieu du siècle, ils en avaient mis en service entre quatre et cinq-cents ; enfin et surtout, renoncer à leur démocratie. Au-delà du cas athénien, il était désormais acquis qu’il ne pouvait plus y avoir de grande puissance sans domination maritime. Contre-nature, les ambitions lacédémoniennes dans ce domaine firent long feu et ne survécurent guère à Lysandre. Mais il est significatif qu’une autre puissance continentale, Thèbes, durant sa brève période d’hégémonie sous la houlette d’Épaminondas (371-362), sentit le besoin de construire exceptionnellement cent trières pour montrer son nouveau statut, sans lendemain là encore.

C’était un effet d’affichage, mais il s’agissait aussi de contrer Athènes qui, entretemps, s’était mieux remise de sa défaite que Sparte de sa victoire, d’autant que le financement perse, par souci d’équilibre des puissances, avait changé de destination. En 377, les Athéniens fondèrent une seconde Confédération maritime, alliance défensive contre les excès de l’hégémonie spartiate, où ils promettaient aussi d’éviter les abus de leur propre impérialisme du siècle précédent. Mais Athènes n’était plus la cité-trière façonnée par Périclès et la nouvelle ligue ne put tenir longtemps ces promesses, par lassitude de la population et manque de moyens. Le financement de la flotte devint un problème récurrent et lors des opérations de Corcyre par lesquelles nous avons commencé ce propos, tout faillit capoter par suite de difficultés à recruter des équipages. Il y eut également, comme au siècle précédent, quelques abus, et la défaite face à la révolte d’alliés stratégiques, dont Byzance et Rhodes, en 357-355, donne l’impression que la marine athénienne était devenue une sorte de « tigre de papier ». Elle laissa en tout cas la ligue dans un état de mort cérébrale, comme on dirait aujourd’hui. Pourtant, jamais la flotte n’avait été aussi nombreuse, si l’on en juge par les inventaires inscrits sur de grandes stèles exposées au Pirée, qui n’avait lui-même jamais connu un tel développement, il est vrai surtout dans sa composante commerciale. Conséquence quasi mécanique, la piraterie était de retour en Égée.

L’arrivée de la Macédoine

C’est dans ce contexte de déclin qu’apparut un nouvel adversaire, essentiellement continental, lui aussi : la Macédoine de Philippe II, dont l’armée se déplaçait avec une rapidité qui, le plus souvent, ne laissait guère le temps de réagir à une démocratie souvent empêtrée dans ses débats contradictoires. Les contre-mesures proposées par Démosthène dans la 1ère Philippique (351) permettent d’apprécier la modération nouvelle qui caractérisait alors les ambitions athéniennes : pour fixer le roi chez lui, prépositionner aux portes de la Macédoine une sorte de force d’action rapide constituée de dix trières neuves, 2 000 hoplites et 200 cavaliers, avec un ratio minimal d’1/4 de citoyens : objectifs limités, à la mesure des ressources disponibles et d’une opinion publique en partie démobilisée. Démosthène ne fut d’ailleurs pas suivi et moins de quinze ans plus tard, Athènes s’inclina à Chéronée (338). Le vainqueur ménagea pourtant la grande cité : après tout, les arsenaux étaient pleins de ces navires dont le roi de Macédoine manquait pour s’emparer de l’Asie, et on est toujours précautionneux vis-à-vis d’un pays doté… Son fils Alexandre n’avait pas ce genre d’inhibition et mena la conquête à bien en niant le fait maritime : avant Napoléon, il fit la conquête d’un sous-continent en contrôlant au préalable la mer par la saisie de tous les ports. Mais paradoxalement, c’est sa mort qui sonna le glas de la marine athénienne : prenant une part active au soulèvement qui s’ensuivit (guerre dite « lamiaque »), elle subit une défaite définitive contre la flotte de Macédoniens qui s’étaient peu à peu familiarisés avec cette arme (Amorgos, 322).

À lire aussi : À quoi ressemblaient les JO des Grecs ?

Modifications navales

La guerre navale était d’ailleurs en train de changer. Au début du siècle étaient apparues à Syracuse les premières tétrères (des « quatre ») et pentères (« cinq »), sans doute pour faire pièce à des innovations puniques. Les Grecs, qui avaient su pousser la trière à ses limites techniques et tactiques, étaient supérieurs dans son emploi, et c’était là un moyen de modifier le rapport de force. Avec ces nouveaux navires, le suffixe -érès indique le nombre de rameurs superposés, et non de rames : ainsi une tétrère doit-elle avoir deux rames superposées avec deux rameurs par rame, une pentère trois rameurs sur la rame supérieure, plus longue et plus pesante, et deux sur la rame inférieure. Ce sont donc des navires plus larges et plus lourds, où l’on privilégie non plus l’habileté manœuvrière, mais la capacité d’emport en troupes embarquées et éventuellement en artillerie (catapultes de divers types). L’éperon n’était donc plus l’arme principale. Leur adoption fut progressive et l’on n’en compte que quelques dizaines à Athènes dans les années 320, contre plus de trois-cents trières. Mais elle inaugura une course au gigantisme et au prestige (mutatis mutandis, celui que procuraient aussi les éléphants de guerre) autorisée par les réserves financières et humaines considérables des Diadoques devenus rois à partir de 306/5. Notamment sous l’impulsion de Démétrios Poliorcète, féru de technique militaire, les prototypes se succédèrent alors, jusqu’au « seize » des Antigonides, pour ne considérer que les unités réellement opérationnelles. Les conjectures ne manquent pas sur ces navires mais on pense en général que trois rangs superposés, qui restent la limite admissible, étaient indispensables à partir du « neuf ».

Malgré l’apparition de ces hypergalères, les objectifs étaient devenus moins ambitieux : il s’agissait seulement de dominer l’Égée, pour des raisons d’image (les sanctuaires de Délos et de Samothrace sont par exemple des lieux où l’on marque sa présence par des consécrations luxueuses) et aussi de stratégie, car c’était un moyen de menacer l’adversaire jusque dans ses domaines. Ce sont principalement les Antigonides, basés en Macédoine, et les Lagides maîtres de l’Égypte qui s’y affrontèrent, les seconds en possédant Chypre et en se ménageant des bases le long du littoral asiatique, en Crète, dans les Cyclades et même dans le Péloponnèse. Les deux dynasties se disputèrent aussi le leadership de la Confédération des Nésiotes (insulaires), qui regroupait de façon assez lâche les Cyclades et peut-être légèrement au-delà : ce n’était là qu’un très pâle reflet des ligues athéniennes, et dont les contours et attributions demeurent flous. Cet affrontement tourna plutôt à l’avantage des Antigonides à partir des années 250, où commença à s’illustrer également la cité de Rhodes. Du point de vue qui nous intéresse, celle-ci apparaît comme une petite Athènes : une flotte d’une cinquantaine d’unités au maximum, ne dépassant pas la pentère, mues par des citoyens formés et motivés, avec une spécialisation dans la guerre de course. En effet, avec leurs lemboi, de petites embarcations rapides, les pirates infestaient la Méditerranée, faute de la présence régulière d’une puissance y dominant dans la durée, car les flottes royales n’étaient armées qu’occasionnellement. Certains se louaient d’ailleurs comme corsaires au service des rois, tels les terribles Étoliens. Avec ses flotilles dont on suit la trace grâce aux dédicaces inscrites qu’elles ont laissées à l’occasion de leurs escales, Rhodes finit même par s’imposer à la tête des Nésiotes dans le premier tiers du iie s. En outre, ses équipages s’illustrèrent brillamment lors de plusieurs bataille navales, notamment celle de Chios en 201, la dernière dont on ait un récit détaillé grâce à l’historien Polybe, lui-même officier de cavalerie très intéressé par les tactiques et stratégies navales, à l’instar de Xénophon (livre XVI) : les Rhodiens y combattent avec les Attalides contre Philippe V de Macédoine, et en cette occasion sont les derniers à utiliser leurs unités légères, dites aphractes, c’est-à-dire dont les bords étaient dépourvus de protections latérales, à l’ancienne mode, privilégiant les évolutions rapides et l’éperonnement. Il est probable que la célèbre Victoire de Samothrace, posée sur la maquette en marbre d’une proue de pentère, en soit la spectaculaire commémoration.

À lire aussi : Drones, cyberespace, frégates : la Grèce veut moderniser sa défense

Mais l’essoufflement guettait : tels des dinosaures, les monstres marins périrent de leur gigantisme, faute de ressources matérielles et humaines, peut-être aussi en raison d’une perte de savoir-faire. Le barycentre de la guerre navale s’était déplacé dans cet occident que Rome et Carthage se disputaient désormais. La première fut bien aidée par ses socii (alliés) navales grecs ; la seconde, toujours d’après Polybe, vit s’illustrer durant la première guerre punique un certain Hannibal, surnommé « le rhodien » et dont le navire avait des performances remarquables, ce qui en dit long sur l’héritage grec. Néanmoins, plus de diekplous, mais un corvus (passerelle mobile aidant à l’abordage), qui illustrait l’exceptionnelle faculté d’adaptation de Rome. Finalement, la Méditerranée devenait totalement romaine, après l’éradication de la piraterie par Pompée, titulaire d’un commandement créé spécialement pour l’occasion : un imperium quasi illimité, à l’image de cet élément marin que le Sénat s’était enfin décidé à contrôler sans partage (67 av. J.-C.).

Mise en perspective

par l’Amiral Christophe Prazuck, ancien chef d’état-major de la marine. Il est Directeur de l’Institut de l’océan de Sorbonne Université.

Dans une synthèse brillante et cohérente, François Lefèvre balaye 600 ans d’histoire navale grecque. La même démarche appliquée aux flottes militaires d’aujourd’hui nous conduirait à comparer la Santa-Maria de Christophe Colomb au porte-avions Charles-de-Gaulle. Est-ce raisonnable ? D’évidence, depuis la révolution industrielle, les mutations technologiques se succèdent à vive cadence et limitent l’intérêt de comparer les avantages respectifs des navires et des tactiques conçues même à quelques décennies d’écart. Mais les enjeux généraux de la stratégie navale sont étonnamment persistants et les questions dont débattaient les Grecs ne sont pas étrangères aux stratèges d’aujourd’hui.

À commencer par la conception des navires, leurs formes et leur mobilité. De la rame à la voile, de la vapeur au moteur diesel, du charbon à l’uranium, les dispositifs qui produisent la force propulsive des navires permettent d’une part la mobilité dite stratégique – je déploie rapidement (1000 km par jour aujourd’hui) une force navale à grande distance de son port base pour veiller à la sécurité des lignes maritimes ou projeter des forces, et d’autre part la mobilité dite tactique – sur une zone d’opérations les sous-marins, les bâtiments se déplacent rapidement et discrètement pour approcher leurs cibles ou déjouer les trajectoires des missiles balistiques (à 30 nœuds, un bâtiment franchit 15 mètres par seconde, 900 mètres par minute).

Comme les Grecs qui déposaient leur mât avant le combat, les sous-marins classiques ou les chasseurs de mines changent de mode de propulsion lorsqu’ils approchent du danger, d’une propulsion « stratégique » indiscrète à une propulsion « tactique » silencieuse.

Sur les bâtiments modernes, la production d’énergie a d’autres fonctions que la seule propulsion du navire. Elle alimente notamment les systèmes de combat : radars, sonars, guerre électronique, optronique, data center, ordinateurs, moyens de télécommunications, artillerie, lancement de missiles ou de torpilles. Cette fonction énergétique a elle aussi un double rôle. Un rôle tactique d’abord car, sur un bateau bien conçu, elle garantit la résilience au combat en assurant une redondance des sources d’énergie pour les équipements vitaux. Et un rôle stratégique car elle est la condition sine qua non de l’adaptabilité du bâtiment à l’évolution accélérée des technologies. Si nul ne peut prévoir ce que seront les technologies de rupture dans 20 ou 30 ans, on peut être sûr qu’elles réclameront davantage d’énergie pour des lasers, des rails guns, des calculateurs quantiques. Concevoir un bâtiment de combat avec une espérance de vie de 40 ans (contre 15 chez les Grecs anciens), en mesure d’accueillir les innovations techniques des prochaines décennies, c’est d’abord le doter de moyens de production d’énergie très conséquents. Trois rangs de rames superposées à neuf rameurs suggèrerait Xénophon.

Concevoir et construire une trière était une prouesse sous Périclès, comparable à l’érection des splendeurs architecturales de la Grèce antique. Les concepteurs de sous-marins disent volontiers que ces objets sont plus complexes qu’un vaisseau spatial, avec une densité et un enchevêtrement des technologies inégalés. Un objet de 15 000 tonnes plus silencieux que le bruit de l’océan, capable de percevoir une anomalie sonore à des centaines de kilomètres, mu par un réacteur nucléaire, hébergeant un site de lancement de fusées. Concevoir cet objet est un tour de force, le réaliser en est un autre qui requiert une armada de forgerons, de soudeurs, de chaudronniers, d’électriciens de haut vol. Comme dans l’Athènes antique, pas de marine de combat sans un tissu artisanal (hier), industriel (aujourd’hui) dense des concepteurs et des architectes aux ouvriers et aux mains habiles.

Surgit rapidement le revers de la médaille de l’excellence technique, son coût. Et la recherche difficile du bon équilibre entre le nombre et la performance. Sans performance peu de chance de survie dans le combat naval et encore moins de succès ; sans nombre, la faible résistance d’une flotte confrontée à l’attrition inévitable (la Royal Navy perd cinq bâtiments de combat aux Malouines). De tout temps, des esprits dits « novateurs » ont prôné le nombre, la poussière navale rustique et innombrable pour saturer et détruire les mammouths cuirassés et porte-avions. Nul doute que les succès ukrainiens dans un combat côtier et frontalier face à un adversaire peu inspiré relanceront ce mouvement. Or en haute mer, dans le gros temps, pendant des semaines voire des mois, tenir la mer, voir loin, encaisser et répliquer, cela requiert du tonnage et de la performance. L’expérience antique montre que la redoutable trière valait son prix élevé.

La trière est mise à l’eau, elle rejoint la flotte de 50 vaisseaux similaires armés par 10 000 marins, le quart du corps civique athénien. Cette équation humaine semble insoluble, sauf pour de brèves périodes de guerre où la société serait en mobilisation générale. La marine française emploie moins de 2/1 000 des Français de 20 à 50 ans. Et pourtant son « équation RH » est souvent ardue. Par le nombre comme par les compétences. Sur la trière, des rameurs et des hoplites. Sur les frégates plus de 40 métiers différents et des métiers qui évoluent sans cesse et nécessitent des formations plus longues, plus spécialisées, plus recherchées et disputées par l’industrie civile : le transfiliste est devenu cyber-combattant, le charpentier, mécatronicien, seul le bosco met encore la main sur un bout. Toutes les marines sont passés de marines d’effectifs à des marines de compétences. L’irruption des drones, des automates, de l’IA, permet de réduire les équipages mais attention au mirage du bateau sans marin. Il faudra toujours quelqu’un pour entretenir, réparer, reconfigurer les systèmes embarqués ; quelqu’un qui saura vivre à bord loin et longtemps, encaisser le gros temps, préserver les équipements, les employer au mieux des conditions environnementales. Cela s’appelle un marin et cela s’apprend quand on est jeune. Depuis le xviiie s. au moins, les bâtiments de combat sont aussi des écoles pour les mousses et les midships qui deviendront les cadres et les commandants des futures unités.

Les bateaux sont conçus et construits à bon prix, ils sont armés par des équipages compétents et entraînés. Tout cela coûte cher mais pour quoi faire ? François Lefèvre distingue les arguments antiques qui préfigurent les nôtres. Durant les six siècles de la Grèce antique, le monde se « méditerranise » grâce aux navires de charge ventrus et aux pentécontores effilées ; comme il se mondialise aujourd’hui grâce au vraquiers, méthaniers, porte-conteneurs qui assurent le transport de 90% des échanges de marchandise en volume. Phocéa est devenu Shangaï. Cette dépendance aux échanges maritimes requiert d’assurer la sécurité des routes maritimes ou de menacer celles de nos adversaires, notamment à proximité des passages resserrés (Corcyre, Messine, le Bosphore hier, Bad-el-Mandeb, Ormuz, Malacca aujourd’hui).

À lire aussi : Rome et sa splendeur par une approche ambiguë : le regard grec

Comme il s’agit de missions permanentes, qui durent des années voire des décennies, la partage du fardeau dans des alliances est indispensable. À la mer, l’efficacité des flottes alliées tient à des communications aisées et des tactiques communes, donc des entrainements communs, tant la coordination entre les mouvements des navires est essentielle : à Salamine comme à Midway le protagoniste le plus puissant a été défait en raison d’un manque de coordination entre ses composantes. Pas de permanence navale non plus sans points d’appui loin de la métropole et proches des zones sensibles. C’est ainsi qu’on trouve aujourd’hui à Djibouti dont la superficie est inférieure à celle de la Bretagne, des bases française, américaine, chinoise, japonaise, italienne, allemande et espagnole.

François Lefèvre mentionne enfin l’opposition culturelle et géographique des puissances maritimes (Athènes, l’Angleterre, les États-Unis) et des puissances continentales (Sparte, l’Allemagne, la Russie). Obstinée, pesante et lente la puissance continentale envahirait, asservirait quand la puissance maritime agile et imprévisible éviterait, contournerait, harcèlerait, concentrerait ses efforts sur les points faibles sans s’épuiser dans des occupations vaines et cruelles. Les nombreuses déroutes stratégiques des Occidentaux dans leurs récentes opérations terrestres les conduiront probablement à retrouver leurs racines maritimes qui enjoignent de défendre les murs de la cité tout en touchant l’adversaire par surprise sur ses points faibles avec l’empreinte au sol la plus réduite possible.

Chaque année, le chef d’état-major de la marine française accueille ses homologues américain et britannique dans une conférence navale. On y débat des grandes orientations stratégiques des marines alliées. Nul doute que Thémistocle pourrait légitimement y trouver une belle place de key note speaker (ηχείο βασικής σημείωσης, intervenant principal).