Souvent fantasmée, parfois mal comprise, la mafia sicilienne reste l’une des organisations criminelles les plus puissantes d’Europe. Longtemps mal combattue par l’État italien, elle a prospéré dans les marges du pouvoir central et s’est infiltrée jusqu’au cœur des institutions. Dans cet entretien, Jean-Yves Frétigné revient sur les origines de ces organisations, leurs logiques internes, leurs liens avec la politique et leur évolution jusqu’à aujourd’hui.

Agrégé d’histoire, ancien membre de l’École française de Rome, Jean-Yves Frétigné est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen-Normandie. Il a notamment écrit une Histoire de la Sicile des origines à nos jours (Fayard, 2009), traduite en italien, et vient de publier Histoire de la mafia : Au-delà des préjugés (Fayard, 2025).

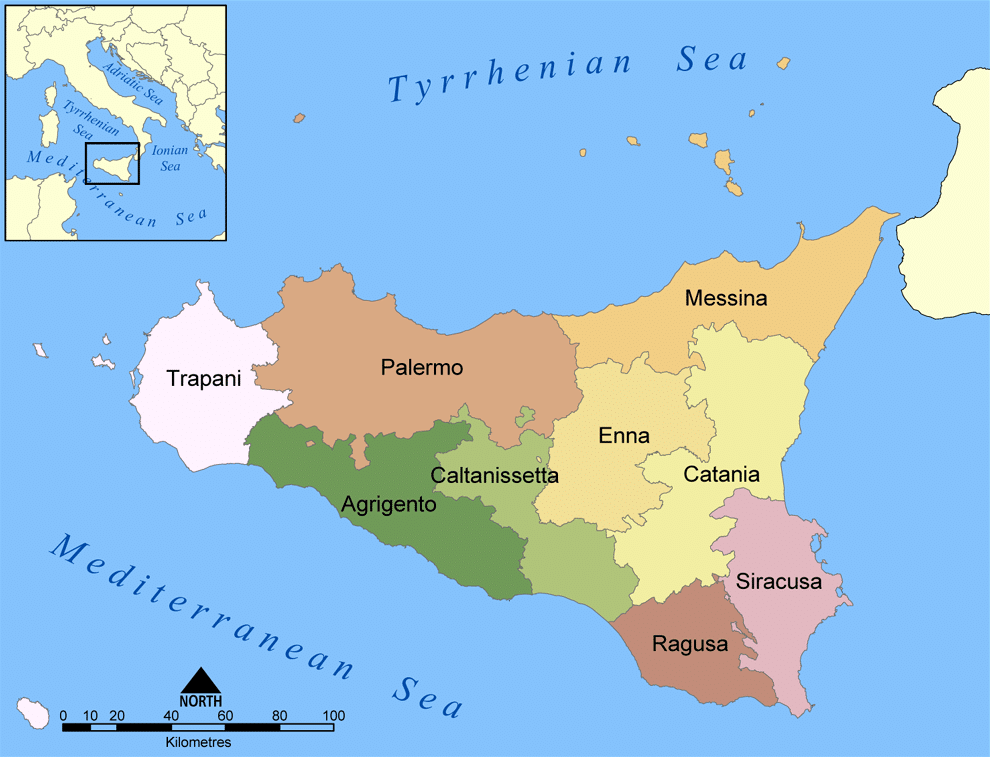

On distingue trois branches de la mafia italienne, toutes les trois ont pris racine au sud de l’Italie : la Cosa Nostra, en Sicile, la Camorra, en Campanie, et la ‘Ndrangheta, en Calabre. Pourquoi sont-elles concentrées au Sud ? Y aurait-il une mentalité sicilienne, napolitaine ou calabraise, fertile à ces organisations ?

La concentration des grandes organisations mafieuses au sud de l’Italie ne relève pas d’une spécificité anthropologique ou culturelle de la Sicile, de la Calabre ou de la Campanie. Il faut rompre avec cette vision folklorique d’une mentalité sicilienne prédisposée au crime. Ce qui distingue ces régions, c’est leur passé politique : des territoires longtemps dominés par des puissances étrangères, faiblement industrialisés, peu intégrés à l’appareil d’État central. Là où l’État n’assure pas l’ordre, d’autres structures apparaissent. La mafia est justement une forme d’ordre alternatif, parasitaire mais stabilisateur dans certains contextes.

Ce qu’on appelle le « Mezzogiorno », « le Midi » en italien, a longtemps été laissé en marge du développement économique italien. Les retards d’investissement, la pauvreté rurale, la faible scolarisation et les clientélismes enracinés ont offert à la mafia un terreau favorable. Les mafias ne se sont pas imposées par la force, mais parce qu’elles remplissaient des fonctions que l’État négligeait : règlement des conflits, protection, distribution du travail, maintien d’un ordre — fût-il illégal.

Les mafias italiennes ne sont pas nées dans des zones de non-droit, mais dans des zones où la structure de pouvoir étatique était jugée illégitime. Elles tirent profit de l’ambivalence entre pouvoir officiel et pouvoir perçu comme protecteur. Cette perception est renforcée par un discours sur l’honneur, l’identité locale, la méfiance envers l’autorité extérieure, autant de thèmes que la mafia manipule à son profit.

Quelles sont les différences fondamentales entre mafia et crime organisé ?

La première différence : la mafia est une structure de pouvoir, et non une simple organisation criminelle. Le crime organisé est éphémère, opportuniste, fondé sur la recherche du profit à court terme. En revanche, la mafia est permanente, ritualisée, territorialisée. Elle impose une forme de souveraineté. Elle est fondée sur une hiérarchie stricte et suppose une loyauté absolue, même si celles-ci ne sont pas toujours respectées, loin s’en faut ! Les membres sont initiés par un rite empreint de religiosité : piqûre au doigt, combustion d’une image sainte, serment de silence. Ce rite marque une rupture définitive : le nouvel initié devient un nouvel homme, « un homme d’honneur ».

Autre différence majeure : la mafia préfère l’intimidation à la violence. La violence est une arme ultime et, en définitive, le signe d’un dysfonctionnement.

La distinction se fait également dans l’enracinement social de la mafia. Celle-ci est intégrée dans la communauté : elle en parle la langue, respecte et instrumentalise ses us et coutumes, offre des emplois. Elle n’est pas perçue comme une force extérieure mais comme une composante — certes déviante — du tissu local. Le crime organisé international, comme les cartels ou les réseaux de traite, n’a pas ce degré d’implantation et de continuité historique.

La mafia est-elle née avec le Risorgimento ?

Le Risorgimento, processus de formation de l’unité italienne au XIXe siècle, ne crée pas la mafia mais lui ouvre un champ d’expansion. L’arrivée des Piémontais en Sicile, perçue comme une colonisation, s’accompagne d’un affaiblissement du contrôle local. L’État central peine à s’imposer dans des territoires où l’ancien régime féodal, bien qu’il ait été aboli, est encore très présent. Les anciens barons sont remplacés par des notables, des hommes d’affaires ou des criminels qui reprennent les rôles de justice, de protection, de redistribution. La mafia naît dans cette transition, dans les prisons des Bourbons aussi, où se côtoient prisonniers politiques et détenus de droit commun.

La mafia émerge surtout dans le cadre des grands bouleversements agricoles de l’époque. L’abolition du système féodal crée un vide, les grands propriétaires doivent gérer eux-mêmes leurs terres, souvent à distance. Ils confient cette gestion à des intermédiaires armés, qui deviendront les premiers mafieux. Ces « gabelloti » encaissent les loyers, imposent leurs règles, s’entourent d’hommes de main. C’est ainsi qu’une économie de prédation s’installe durablement.

Comment la mafia est-elle structurée ?

La mafia est structurée en familles (cosche), organisées autour d’un chef, un capo. Une commission (la « Cupola ») régule les conflits et autorise les exécutions ciblées de personnalités éminentes. On ne tue pas un magistrat, un journaliste ou un homme politique sans l’accord de la Commission. C’est une logique pyramidale avec des règles strictes. Certains chefs, comme Salvatore Riina, alias Toto Riina, ont incarné des ères de grande violence. D’autres, comme Bernardo Provenzano, successeur de Riina, ont adopté une stratégie de l’ombre.

Les mafieux ne sont pas nécessairement issus de milieux pauvres. On y trouve des diplômés, des avocats, des ingénieurs, qui mettent leurs compétences au service du crime. Au XIXe siècle, la Sicile était le principal producteur mondial de soufre, indispensable notamment à la fabrication de poudre et d’engrais. De nombreux propriétaires de mines, personnalités importantes du patronat sicilien, ont été des chefs mafieux.

Le mot « honneur » est très présent dans le discours du mafieux sicilien, enrobé d’une esthétique dorée par des films tels que Le Parrain. Cet état d’esprit féodal, qui se voudrait même chevaleresque, est-il réel ?

Le mot « honneur » dans le discours mafieux est fondamentalement un instrument de légitimation interne. Il ne renvoie pas à une morale universelle, mais à un code fermé, autoréférencé, qui sert à cimenter la cohésion du groupe et à justifier la violence. L’esthétique de l’honneur mafieux, avec ses accents féodaux et chevaleresques, a été largement popularisée par la fiction — Le Parrain, Les Soprano, ou encore Gomorra — mais elle trouve des racines bien réelles dans la culture mafieuse. Le mafieux se présente comme un homme de parole, fidèle, protecteur des siens, parfois même justicier.

Mais cet honneur est profondément dévoyé. Il ne protège que les intérêts du clan. Il impose la loi du silence (omertà), justifie les meurtres d’anciens alliés au nom de la loyauté trahie, et dissimule des mécanismes de domination et de terreur.

Quel est son rôle dans l’économie ?

La mafia est un acteur économique majeur. Elle intervient dans l’agriculture (contrôle de l’eau, du foncier), le commerce (racket), le bâtiment (marchés publics), les déchets, les jeux, le trafic de stupéfiants. Elle blanchit ses revenus via des entreprises, souvent dans l’hôtellerie ou la construction. Le « pizzo » (racket) est symbolique : c’est un impôt féodal. Le commerçant paye en échange d’une protection contre des maux souvent causés par ceux-là même qui le taxent.

Elle se nourrit des marchés opaques et des réglementations complexes. Partout où l’administration est lente, corrompue, défaillante, la mafia trouve sa place. Elle s’insère aussi dans les politiques européennes : subventions agricoles, fonds structurels. Elle sait simuler des coopératives, des ONG, des associations pour capter les ressources publiques.

Comment expliquer l’impuissance de l’État italien jusqu’à la fin des années 1980 à lutter contre la mafia sicilienne ?

L’État a longtemps manqué d’outils juridiques : jusqu’à la création de l’article 416-bis qui a clairement défini l’activité mafieuse, il n’était pas possible de condamner quelqu’un pour association mafieuse. Ensuite, la mafia a entretenu des complicités avec une partie de la classe politique, notamment au sein de la Démocratie Chrétienne. Elle apportait des voix, en échange de silence. Giulio Andreotti, figure majeure de la DC, tout puissant président du Conseil, a été accusé d’avoir traité avec la mafia. À la tête d’une minorité au sein de la DC dont l’implantation était surtout sicilienne, il a nécessairement été contraint d’entretenir des liens avec elle.

De gauche à droite, Andreotti avec Takeo Fukuda, Jimmy Carter, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d’Estaing lors du sommet du G7 à Bonn en 1978.

On doit à l’historien Salvatore Lupo cette formule si juste sur l’engagement de l’État italien contre la mafia avant les années 1980 : « Un peu plus que de l’incompétence et un peu moins que de la complicité. »

L’impuissance était aussi psychologique. L’Italie a longtemps vécu dans une forme de déni. Les juges étaient isolés, parfois assassinés. Les citoyens avaient peur de parler. L’omertà, la loi du silence, était une réalité. Beaucoup pensaient que la mafia faisait partie du paysage, qu’elle était inévitable. Ce fatalisme a empêché une réponse cohérente durant des années.

Pourquoi ce tournant dans les années 1990 ? Est-ce grâce au zèle sincère des magistrats, ou la République italienne y trouvait un intérêt politique ?

Deux facteurs se conjuguent : le courage des magistrats, comme Falcone et Borsellino, et la mobilisation de la société civile. La ténacité des juges Falcone et Borsellino contre la mafia conduit au maxiprocès de Palerme (1986-1992) qui permet la condamnation de centaines de mafieux. En représailles, les deux juges sont assassinés en 1992, ce qui provoque un choc national.

Attentat de Capaci, le 23 mai 1992, où le juge Falcone est assassiné avec son épouse et ses agents d’escorte. 23 autres personnes sont blessées.

L’État italien comprend qu’il ne peut plus reculer face à la mafia, au risque de perdre la Sicile. Après vingt ans d’attentats commis par les Brigades rouges et l’extrême droite (1960 – début des années 1980), l’Italie ne peut pas connaître une nouvelle séquence terroriste. L’État italien crée des pôles antimafia, renforce la protection des juges, saisit les biens mafieux, soutient les repentis.

L’éducation joue aussi un rôle croissant. Des écoles, des universités, des projets citoyens s’engagent dans la culture de la légalité. On valorise les figures de la résistance : magistrats, journalistes, prêtres, commerçants. L’antimafia devient une cause nationale, transpartisane, parfois même européenne.

Quelle est la position de l’Église sur la mafia ?

L’attitude de l’Église fut longtemps ambiguë. Elle a toléré des processions saluant les maisons des mafieux, des funérailles célébrées pour des chefs criminels, etc. Jean-Paul II a condamné la mafia en 1993 et a lutté contre elle, mais c’est surtout le pape François qui a franchi une ligne théologique en avançant l’idée de l’excommunication des mafieux.

Des prêtres comme Don Puglisi, assassiné en 1993, incarnent cette rupture. Il prônait l’éducation, la désacralisation des mafieux, la justice sociale. Son engagement a fait école. Aujourd’hui, des mouvements catholiques militent activement contre la mafia. Mais le chemin est long, surtout dans les zones rurales où l’Église reste silencieuse par peur ou par prudence politique.

La mafia est-elle encore puissante aujourd’hui ?

Elle est moins spectaculaire, mais toujours présente, toujours influente. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les meurtres ont diminué, les chefs historiques sont en prison, mais la mafia s’est adaptée : elle investit dans la finance, le commerce mondial, le numérique, les drogues. Cosa Nostra reste une marque, un modèle imité ailleurs. La vigilance est essentielle parce que la mafia préfère l’ombre à la lumière.