Pour affronter la compétition mondiale, l’innovation est fondamentale. Raison pour laquelle l’armée de terre multiplie les échanges avec les industriels et analyse les conflits pour anticiper la guerre de demain. À l’occasion du salon TechTerre qui s’est tenu mi-juillet sur le camp de Sissonne (Aisne), le général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de terre, nous a accordé un entretien.

Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé

Un entretien à retrouver dans le N°59 de Conflits. Droites. La nouvelle internationale ?

Depuis quelques années, on parle de guerre de haute intensité, mais cela peut sembler à certains un concept lointain. L’invasion de l’Ukraine et la guerre à Gaza démontrent que cette haute intensité est une réalité. Comment l’armée de terre appréhende-t-elle aujourd’hui cette hypothèse d’engagement majeur ?

Général Pierre Schill – La guerre de haute intensité n’est plus une hypothèse lointaine. Elle se manifeste sous nos yeux. Il convient cependant de distinguer deux notions : la haute intensité qui relève de l’affrontement tactique et l’engagement majeur qui est d’ordre stratégique.

La haute intensité désigne un niveau de violence extrême dans l’affrontement militaire, où la survie même des forces peut être menacée. L’engagement majeur, lui, implique l’ensemble des forces armées et appelle à la mobilisation de toutes les ressources de la nation. C’est la situation à laquelle l’Ukraine est aujourd’hui confrontée.

Ces dernières années ont marqué une inflexion. Il y a quelques années en effet, nous n’avions pas d’exemple direct d’engagement majeur et, pour beaucoup, cela ne pouvait pas survenir ; il s’agissait de guerres du passé. Nous sommes passés d’une posture centrée sur la dissuasion à une réalité d’emploi intensif des forces, y compris à des fins dissuasives. L’armée de terre doit désormais envisager la possibilité d’être engagée dans un conflit de haute intensité, y compris sur le sol européen, pour défendre un allié attaqué.

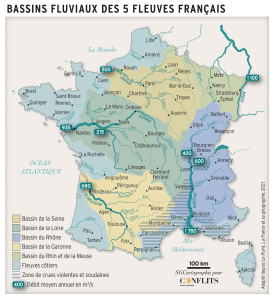

Cette évolution s’inscrit dans une série de prises de conscience. Dans les années 2000-2010, l’engagement de l’armée de terre sur le territoire national était pensé comme un engagement de soutien, notamment lors de catastrophes naturelles. Par exemple, l’armée de terre s’est entraînée à intervenir pour des crues de la Seine, avec le déploiement de 10 000 soldats. Il y a aussi l’opération Sentinelle et l’aide apportée durant les Jeux olympiques. La pandémie de Covid-19 a élargi le spectre des hypothèses d’engagement majeur en nous forçant à penser des scénarios jusqu’alors marginaux. Par exemple, réfléchir à une épidémie instrumentalisée de façon maligne. Elle a révélé certaines vulnérabilités face à des menaces non conventionnelles. L’invasion de l’Ukraine a ensuite confirmé le retour d’un affrontement armé étatique en Europe.

Le propre d’une armée est de se préparer à toutes les déstabilisations possibles. L’armée de terre anticipe l’évolution de la conflictualité et s’y prépare, il s’agit d’une responsabilité fondamentale.

Il vous faut donc penser le combat futur et préparer les hommes et le matériel pour pouvoir y faire face ?

Général Pierre Schill – Il faut en effet définir les menaces et trouver les moyens appropriés d’y faire face. La préparation repose sur trois piliers : l’analyse des menaces, l’anticipation des évolutions, et la capacité d’adaptation. Penser le combat à venir est indispensable mais la guerre ne se laisse jamais totalement prévoir. C’est pourquoi nous devons concevoir des forces agiles, capables de faire face à des situations inédites. En cela, l’armée incarne une forme de réalisme, un réalisme opérationnel.

Mais l’innovation, ce n’est pas que le matériel technique : c’est aussi l’innovation dans l’organisation de l’armée et dans les modes de commandement.

Général Pierre Schill – Oui, l’innovation ne se limite pas à la technologie. Elle concerne aussi nos structures, nos modes de commandement et notre organisation humaine. Les formes de conflictualité évoluent, les métiers militaires aussi. Autrefois, il y avait une prédominance des « armes de mêlée » (cavaliers et fantassins), ce ne sera plus forcément le cas dans l’armée de demain. Nous transformons aujourd’hui près de 10 000 postes pour s’adapter aux métiers nécessaires pour vaincre aujourd’hui et demain. L’évolution de la société et des conflits engendrent de nouveaux besoins opérationnels dans les domaines suivants : renseignement, cyberdéfense, appuis, logistique, robotique. Pour prendre en compte l’essor nouveau pris par ces domaines sur le champ de bataille, l’armée de terre a créé quatre Commandements Alpha de niveau divisionnaire pour la logistique (CALT), le numérique et le cyber (CATNC), les actions dans la profondeur (CAPR) et les actions spéciales (CAST).

L’armée de terre diversifie aussi ses systèmes de recrutement et développe de nouvelles filières de formation, à l’image du BTS dédié aux métiers cyber. La réserve joue aussi un rôle primordial en permettant de mobiliser des compétences spécialisées.

Depuis plus de trois ans, l’Ukraine se bat contre un adversaire supérieur en nombre et en matériel. Des civils ont été engagés dans la guerre alors même qu’ils n’avaient pas été formés pour cela et que leur vie avant l’invasion était très éloignée de la conflictualité. Inévitablement, cela interroge sur ce que nous sommes : si la France devait connaître un engagement majeur, pourrions-nous y faire face ?

L’Ukraine nous rappelle que la guerre peut frapper une société moderne, développée, dont les citoyens n’étaient pas préparés à un tel bouleversement. Ce constat nous oblige.

La Corée du Sud peut être un bon exemple. C’est un pays occidentalisé, avec une jeunesse moderne, connectée, qui vit dans les métropoles et qui est pourtant éduquée à la guerre et se prépare face à la menace de son voisin du nord. Une vie urbanisée et moderne n’est donc pas opposée à une préparation à un engagement majeur.

Pour autant, les contextes diffèrent. La France dispose de la dissuasion nucléaire qui constitue le fondement de sa stratégie de sécurité. Nous appartenons à des alliances solides et partageons nos frontières avec des pays alliés. Bien que le risque d’un conflit existentiel sur le territoire soit faible, il existe. Il impose donc d’être prêts.

Je distingue trois espaces où l’armée de terre peut être engagée.

Le premier espace est plutôt en Europe où la menace est existentielle. Il s’agit du scénario le plus grave. Il est peu probable mais très structurant. Dans ce scénario, la dissuasion est indispensable. Cela passe par le nucléaire, mais aussi par les coalitions. L’ensemble a vocation à convaincre nos compétiteurs qu’ils n’ont aucun intérêt à nous attaquer.

Le deuxième espace est celui où l’autorité de l’État est absente ou contestée. Dans ces zones non régulées, la force est une menace. C’est dans ce cadre que la France est intervenue au Sahel. Dans ces zones de crise, les forces terrestres doivent rester capables d’agir face à des adversaires hybrides, souvent insaisissables, mais bien organisés.

Le troisième espace est le territoire national. L’armée de terre y est déjà présente : dans les outre-mer, au titre de la souveraineté, mais aussi en métropole, avec des missions de protection comme Sentinelle ou lors des grands événements.

L’armée de terre est en effet directement engagée sur le territoire national dans les outre-mer, que ce soit en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Mais l’armée participe aussi à l’insertion de la jeunesse de ces territoires par des programmes propres.

En effet, l’armée de terre est profondément enracinée dans les outre-mer. Elle y remplit une triple mission : protéger, former, et intégrer.

Nos forces y assurent une présence permanente face à des risques naturels, géopolitiques ou sociaux. Mais l’armée de terre contribue aussi à la cohésion nationale via le service militaire adapté. En Nouvelle-Calédonie, ce sont près de 50 % des jeunes qui sont passés par ce service militaire. L’armée de terre recrute 15 000 jeunes par an, dont 15 % viennent des outre-mer, notamment de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Guyane. Leur fidélité est remarquable : ils s’engagent plus durablement que leurs camarades métropolitains. Aujourd’hui, près d’un militaire du rang sur cinq est issu de ces territoires.

L’innovation est une question cruciale pour l’armée. Il faut sans cesse innover dans l’équipement, dans le matériel, mais aussi dans la façon de conduire la guerre.

L’innovation militaire doit répondre à deux impératifs. D’une part, s’adapter à la transformation du monde ; d’autre part, conserver la capacité d’agir dans des contextes que nous pensions révolus, mais qui persistent.

Le monde actuel connaît un basculement. Nous assistons au retour des rapports de force assumés, à la remise en cause des normes internationales, à la montée des rivalités de puissances. Ce contexte s’accompagne de mutations industrielles, numériques, géopolitiques.

Le retour d’un monde des empires fait émerger une guerre des valeurs.

L’armée de terre doit donc changer pour s’adapter à cette bascule.

Mais le monde qui vient n’a pas disqualifié le monde d’avant. En réalité, les deux se superposent. Il y a des États qui mènent des guerres de haute intensité et il y a des mouvements et des réseaux qui imposent leur force dans des espaces de faiblesse. L’armée doit donc s’adapter au nouveau monde sans perdre les savoir-faire pour répondre aux défis du monde d’avant, qui subsistent. En Ukraine, par exemple, les drones et la robotique jouent un rôle croissant mais on observe aussi le retour des combats de tranchées, du combat urbain, du feu massif. La guerre moderne superpose les technologies de rupture aux réalités immuables du combat terrestre. C’est cette dualité qu’il nous faut intégrer. C’est dans cette logique que l’armée de terre s’entraîne au combat de contact en prenant mieux en compte les évolutions, notamment de la profondeur du champ de bataille. Le Commandement des actions dans la profondeur a été créé avec cette ambition. Cette structure permet de mieux articuler les feux, les capteurs, le renseignement et les manœuvres. L’innovation concerne donc à la fois l’organisation, la doctrine et l’outil.

L’innovation passe par le lien avec les entreprises de la défense. Les grandes entreprises, mais aussi des PME.

L’innovation est un écosystème. Elle s’appuie sur les grandes entreprises de défense, mais aussi sur les PME, les start-up, les laboratoires, et sur les forces elles-mêmes.

Il y a une innovation descendante « par le haut », portée par les industriels et la DGA, et une innovation ascendante « par le bas », issue des forces. Nos soldats conçoivent sur le terrain des objets et des outils simples, efficaces, adaptés au besoin opérationnel : équipements individuels, interfaces numériques, modules logistiques. Il est de notre responsabilité de favoriser cette créativité et de la mettre en réseau.

Des événements comme TechTerre permettent précisément cette mise en relation entre concepteurs et utilisateurs, entre industriels et opérationnels. L’armée de terre a toujours été un vecteur d’intégration technologique. Elle doit le rester.

Il faut innover et préparer demain, mais aussi faire aujourd’hui avec les outils à votre disposition, même s’ils ne sont pas optimums.

Le risque est en effet d’attendre d’avoir des outils et un matériel optimum pour agir. Or, il faut se préparer avant et faire avec les outils dont on dispose, tout en préparant l’avenir. L’innovation doit reposer sur la créativité, retrouver un esprit pionnier sans tomber dans le bricolage.

D’où l’organisation du salon TechTerre, qui permet de mettre en contact les inventeurs et les utilisateurs, les concepteurs et les militaires ?

Effectivement. Ce type de rencontre permet de créer des synergies indispensables entre les acteurs industriels, les chercheurs, les innovateurs et les forces. L’objectif est clair : mettre en relation ceux qui conçoivent et ceux qui utilisent, pour accélérer l’innovation utile.

L’armée a toujours été un lieu d’innovation et d’intégration des techniques modernes ou des technologies émergentes ; elle entend le rester.

D’ailleurs, dans l’histoire de l’armée de terre, l’innovation est souvent passée par les unités, notamment par les forces spéciales. Les SAS sont dans l’innovation constante, il y a un état d’esprit d’innovation et de création qui est porté par ces forces parce que cela correspond à leurs besoins.

Durant les guerres, la contrainte ou l’urgence ont engendré des innovations qui ont ensuite irrigué l’industrie civile. Il y a là un des intérêts de l’investissement dans la défense qui ne produit pas seulement des effets militaires. Il irrigue l’économie, l’innovation civile, les filières industrielles. Il contribue à la souveraineté et à la résilience.

Quels sont les grands domaines d’innovation que vous percevez pour les prochaines années ?

Deux axes structurants émergent avec force : la robotique et le numérique.

Dans le domaine aérien, la robotisation est déjà bien engagée. Sur terre, c’est plus complexe : la rugosité du terrain, les conditions météo, les éléments naturels – parfois aussi simples qu’une flaque d’eau ou un amas de feuilles – rendent le déploiement de systèmes autonomes plus difficile. C’est un défi que les industriels doivent encore relever.

Mais nous devons rester lucides. Il peut y avoir une vision romantique de l’évolution technologique, qui ferait croire que la technique résoudrait tout. Or la guerre demeure la prérogative du soldat et toutes les innovations ne feront pas disparaître son rôle sur le champ de bataille. Le soldat reste au cœur de la manœuvre. Aucune innovation ne saurait s’y substituer.

L’autre pilier est « le cloud de combat » : la capacité à agréger, traiter et diffuser de l’information en temps réel, de manière résiliente. Ce sera un facteur de supériorité déterminant au risque sinon d’être déclassé par nos compétiteurs.

Enfin, il faut moderniser l’existant. L’innovation ne consiste pas seulement à créer du neuf. Elle consiste aussi à adapter les systèmes actuels aux exigences nouvelles. Cette rénovation capacitaire est indispensable pour conserver notre efficacité opérationnelle.

Cela suppose aussi d’imaginer ce que sera la guerre de demain. Quand on lance des programmes à plusieurs millions d’euros, on le fait avec les connaissances d’aujourd’hui, sans pouvoir connaître ce que sera la guerre dans vingt ou trente ans et donc en courant le risque que les programmes lancés dans la décennie 2020 soient obsolètes. Qu’en sera-t-il, par exemple, du char ou de l’hélicoptère ?

C’est en effet toute la difficulté. Concevoir un système d’armement engage des moyens importants sur une temporalité longue. Le risque d’obsolescence existe. Mais l’histoire montre que les grands équipements ne disparaissent pas : ils évoluent. Les chars, les hélicoptères, les pièces d’artillerie, les munitions sont appelés à être transformés, pas abandonnés. Même si des outils qui étaient prédominants peuvent devenir secondaires dans les années qui viennent. La logique doit être celle de la modularité et de la réversibilité. Plutôt que de tout stocker en masse, nous devons être capables de produire vite, d’adapter nos capacités, de réagir aux ruptures technologiques. C’est particulièrement le cas des munitions : il faut disposer de stocks importants, mais certains stocks risquent d’être dépassés, par exemple avec les munitions téléopérées. Donc, il vaut mieux pouvoir créer rapidement plutôt que de stocker beaucoup. C’est cela aussi l’innovation : être capable de faire évoluer les matériels pour qu’ils puissent s’adapter à la guerre de demain, pouvoir anticiper les sauts de génération et s’y adapter. Il faut émettre des hypothèses par scénarios et se préparer à chacun d’eux. Pour cela, l’étude des conflits actuels est précieuse – mais elle doit être conduite avec prudence : les guerres ne se reproduisent jamais à l’identique. L’Ukraine ou Gaza nous apprennent beaucoup, mais ne préfigurent pas à elles seules la guerre de demain. Il faut distinguer ce qui relève de la circonstance de ce qui reflète des tendances durables. Et garder à l’esprit que, malgré l’innovation, l’incertitude restera au cœur de la guerre. Cette réalité place la capacité d’adaptation en principal facteur de supériorité opérationnelle.