Le terme de « droite » est rarement employé à propos de l’islam ou pour les gouvernements de pays musulmans ; la question paraît même saugrenue, alors que l’idée de définir la droite catholique ne pose aucune difficulté. L’histoire politique s’est déroulée dans les pays d’islam selon d’autres critères que dans l’Europe contemporaine. Les conditions d’apparition de la droite européenne n’étaient pas réunies dans les pays musulmans. Ce qui donne un rapport à l’histoire et à la politique totalement différent.

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

Par Olivier Hanne, professeur d’université, médiéviste et chercheur en islamologie

Isolement de la droite libérale

De fait, la bourgeoisie libérale peine en islam à émerger aux xviiie et xixe siècles. Contrairement à la ville moderne européenne, la cité musulmane n’est pas un lieu de concentration de capitaux que l’on peut réinvestir ; l’économie rurale est extensive et pastorale et la démographie stagnante. La rente agricole est ponctionnée par la fiscalité ottomane et l’aristocratie militaire, et ne profite ni à la classe moyenne rurale ni aux élites marchandes.

Le décollage économique n’a pas lieu par l’interaction entre les villes et les campagnes et par la montée en puissance de la bourgeoisie urbaine. Celle-ci n’a d’ailleurs pas accès au pouvoir politique, monopolisé par les élites militaires, et ne peut donc faire émerger une société civile consciente d’elle-même.

Intellectuels et marchands sont marginalisés dans les empires islamiques modernes au profit des oulémas, les spécialistes religieux, caste privilégiée conservatrice, mais incapables de faire face à la violence de l’État. Il n’y a donc pas de séparation entre l’Église et l’État propice à l’émergence de la société laïque.

Pour émerger, la droite libérale a besoin de l’éclairage de l’éducation laïque et de la philosophie des Lumières. Or, si l’apprentissage de la lecture et de l’écriture du Coran est courant en Afrique du Nord dans les mosquées avant la colonisation, il s’agit d’une instruction religieuse, sans cette application profane propice à l’évolution des systèmes artisanaux ou capitalistiques.

Lorsqu’elle finit par apparaître dans la seconde moitié du xixe siècle, la bourgeoisie n’a aucune autonomie : économiquement, elle est liée à l’industrialisation et aux capitaux européens ; politiquement, elle n’a que les marges que lui laissent les élites militaires ou les monarchies ; socialement, elle ne peut contester le monopole juridique des oulémas.

Inévitablement, elle n’a pas de parti pour la représenter. Elle peut toutefois s’appuyer sur le Coran pour défendre la responsabilité individuelle, valeur enracinée dans la droite européenne. De fait, l’homme est responsable de ses actes, comme le soulignent les nombreux versets sur la bienfaisance, les bonnes œuvres et l’attitude de l’âme ; et le comportement est souvent mis en balance avec le pardon de Dieu, comme si les deux allaient ensemble (ex. : Sourate 2, verset 225). On retrouve là une attitude proche de celle du patronat chrétien du xixe siècle et de son paternalisme.

Une droite monarchiste ?

La désillusion de la mort du roi et l’espérance d’une restauration monarchique sous-tendent les enjeux à droite durant tout le xixe siècle, tandis que la référence à la monarchie dans le monde musulman n’est nullement indispensable. De fait, le Coran n’est pas un texte politique. Ses rares allusions au gouvernement des hommes ne permettent pas de dessiner une image même idéalisée de l’État musulman. On trouve bien le « verset des émirs » qui fait de l’obéissance aux chefs une vertu religieuse, mais il ne fixe aucun cadre applicable : « Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez au Messager et à ceux qui parmi vous ont le commandement » (S. 4, 59).

Lorsque le livre énumère les qualités des croyants, il ne mentionne que des vertus morales et religieuses, et précise que « leurs affaires sont objet entre eux d’une délibération » (S. 42, 38), renvoyant ainsi les questions temporelles à l’autogestion des groupes humains. C’est la tradition ultérieure, celle des ixe et xe siècles, qui a fait du califat la référence théocratique obligée, en s’inspirant d’ailleurs des approches byzantines et persanes du souverain idéal.

Or, le traumatisme de la chute du califat remonte bien avant sa disparition officielle en 1924. Lors de la chute de Bagdad et de l’exécution du calife par les Mongols en 1258, la dynastie des Abbassides s’effondre et avec elle l’ensemble des schémas politiques fondés sur un calife issu de la tribu du Prophète. Mais les mondes musulmans s’adaptent vite : si certains lettrés continuent de rêver au retour du califat, le pragmatisme l’emporte : sultanats en Orient, émirats en Afrique, et bientôt rois en Égypte, puis républiques.

L’islam a parfaitement intégré la désillusion du politique et le relativisme à l’égard des pouvoirs. Dieu peut se choisir n’importe quel gouvernement, seul importe le respect de l’ordre. Comme l’énonce au xive siècle le grand ouléma rigoriste Ibn Taymiyya, « soixante ans sous un tyran valent mieux qu’une nuit sans tyran ».

Peut-on dès lors parler d’un royalisme islamique ? Les rares nostalgiques de la dynastie ottomane ou des Pahlavis d’Iran appartenaient à leur entourage ou bénéficiaient de leur politique. La révolution iranienne de 1979 fut dès le départ républicaine, le choix de Dieu venant confirmer la volonté populaire (même instrumentalisée). Nulle part il n’y a eu de courant monarchiste, et même au Maroc, le système royal n’est pas un objet de débat, mais une évidence. Seuls les penseurs de Daech ont imaginé le retour du califat, mais dans une telle ultra violence de fin des temps qu’il ne s’agit pas d’un mouvement politique.

Un conservatisme de toute tendance

On ne peut toutefois nier la présence d’un fort conservatisme dans la plupart des pays musulmans, lequel associe toutes les formes du conservatisme de la droite européenne : l’attachement aux valeurs religieuses, le souci d’éviter l’ébullition sociale, l’idéal donné à une éducation traditionnelle. Mais dans les faits, les États et les mouvements politiques adaptent tous ces critères : les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite depuis dix ans s’appuient sur leur jeunesse mondialisée pour faire évoluer le système religieux et moral, tout en renforçant leur contrôle politique ; les Frères musulmans ont pris leur distance avec la vieille éducation élitiste et littéraire et acceptent les promesses de la modernité ; les cheikhs soufis d’Afrique véhiculent encore un rigorisme moral, mais sont des facteurs d’intégration et de négociation dans des sociétés fracturées. Les critères de la droite conservatrice ne fonctionnent qu’imparfaitement.

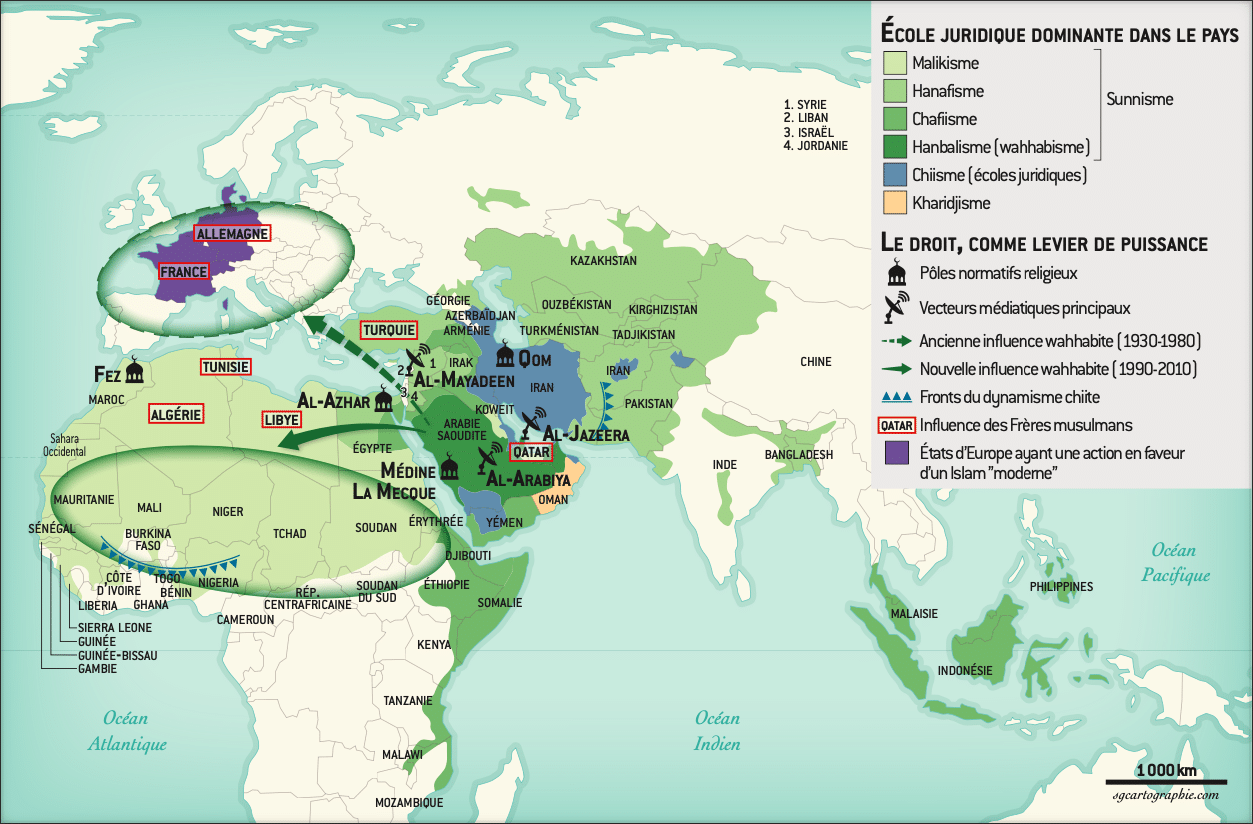

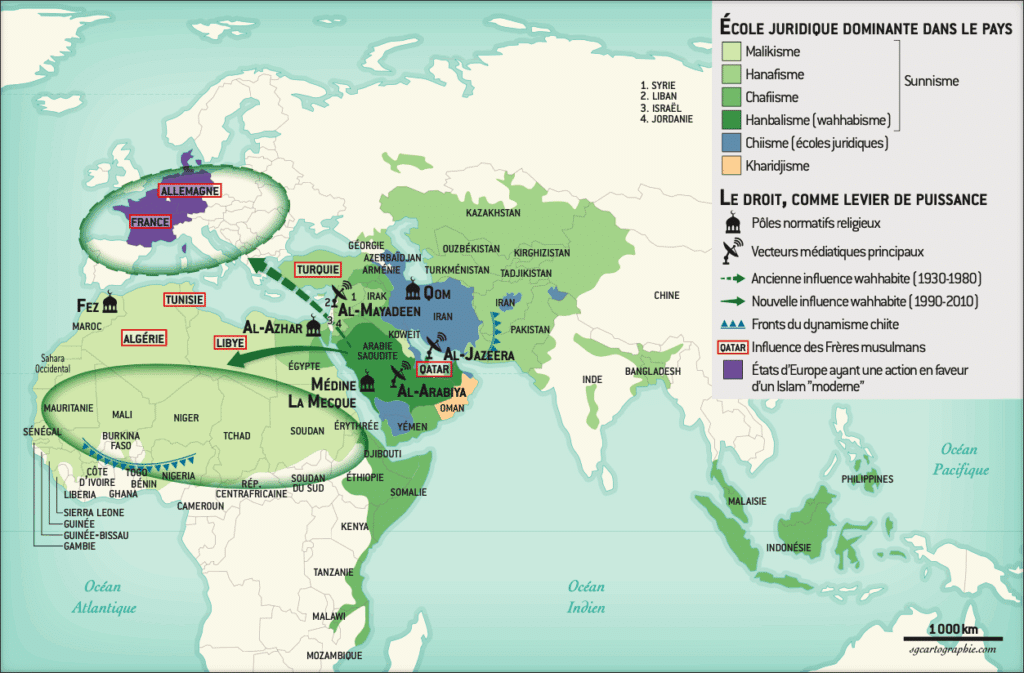

Certes, les législations dans les pays musulmans sont en rupture avec le progressisme occidental sur les questions sociétales et donc en accord avec les « bioconservateurs », généralement placés à droite. Il en va de même pour les musulmans d’Europe qui cherchent une « halalité » sur l’avortement ou la fin de vie. Le processus le plus courant est le suivant : lorsqu’une question sociétale émerge, elle est l’objet de prises de position individuelles chez des musulmans de toute tendance, avant que soient sollicités les instances représentatives de France (CFCM) ou le Conseil européen pour la fatwa et la recherche (CEFR). Ce dernier est une fondation privée créée en 1997, siégeant à Dublin, et influencée directement par Youssef al-Qaradawi (1926-2022), éminence grise des Frères musulmans d’Égypte.

Malgré son conservatisme assumé, le CEFR est la seule autorité européenne d’importance dans le domaine du droit musulman et ses décisions sont nécessairement lues à défaut d’être toujours suivies. Dès qu’il est sollicité, il organise des réunions et des conférences publiques invitant des experts, dont l’avis n’est que consultatif, avant de publier une fatwa de circonstance, généralement à tendance restrictive. Celle-ci est alors reprise, paraphrasée ou ajustée à différentes échelles. Une opinion juridique musulmane se dégage ainsi, réduisant le champ de l’adaptation et sans plus évoluer avant une nouvelle demande sociale.

Si le consensus contre l’euthanasie active est assez clair dans les communautés musulmanes d’Europe, il se distingue peu du positionnement des Églises chrétiennes et s’avère aussi peu déterminant que celles-ci sur les débats législatifs. Au-delà de la question spécifique de la fin de vie, l’islam de France est contraint d’interagir avec des organismes internationaux, souvent privés ou soutenus par des États du golfe Persique, qui participent à l’homogénéisation et la mondialisation d’un « sunnisme du juste milieu », mais au fort conservatisme moral. Il ne s’agit donc pas d’un islam progressiste, et c’est en ce sens qu’on pourrait le qualifier « de droite ».

L’islamo-capitalisme

En revanche, il y a une quasi-unanimité des élites dans les pays musulmans autour du capitalisme marchand et boursier, associé à un keynésianisme interventionniste sur le plan économique (et beaucoup moins sur le social). Malgré la défiance du Coran envers l’usure, tous les stratagèmes juridiques ont été inventés pour garantir l’enrichissement des nations et des compagnies commerciales.

Depuis les années 1970 est donc apparue une bourgeoisie d’affaires qui participe à l’économie de marché. Il s’agit rarement d’une bourgeoisie industrielle, car l’essentiel des investissements industriels sont assurés par des groupes internationaux ou par des entreprises d’État.

Grâce à ses liens avec les élites politiques, elle a pu profiter des monopoles publics (BTP, hydrocarbures, minerais, etc.) et jouer les relais avec le capital international. Elle a souvent consenti à un modeste ruissellement vers les classes moyennes, ainsi en Égypte ou en Syrie, celles qui lui étaient les plus proches (par les origines géographiques, religieuses ou claniques). En Algérie et en Arabie saoudite, ce ruissellement était indexé sur un baril de pétrole supérieur à 80 dollars, mais la chute continue des cours n’a pas permis d’assurer une vraie redistribution.

Les promesses d’une mondialisation heureuse qui bénéficierait à tous se sont écrasées sur le mur de la crise en 2008, et l’on a vu les classes moyennes sombrer dans la pauvreté, prélude aux révoltes des années 2011-2012. Avec l’effondrement de la Syrie, de l’Irak, ou des économies tunisienne et libanaise, s’est produit un prudent retour à une économie de prédation et à un libéralisme bénéficiant à une minorité connectée aux marchés mondiaux. Si l’on veut parler de libéralisme de droite, il est ici profondément autoritaire et clanique.

Un nationalisme autoritaire largement partagé

Enfin, le nationalisme – qui fait figure de concept de droite, malgré son histoire complexe – est un terreau largement partagé, à la fois facilement mobilisateur pour des pouvoirs contestés, ainsi en Algérie ou en Égypte, et immédiatement efficace contre les menaces extérieures : Israël pour le Liban, les États-Unis pour l’Iran. Il est toutefois difficile à justifier quand on prétend s’en servir au nom de l’islam ou contre des voisins eux aussi musulmans, eux aussi arabes ou issus des mêmes tribus (ex. : Arabie saoudite contre Qatar en 2017 ; Algérie et Maroc en 2024).

Le nationalisme a été tour à tour instrumentalisé et contesté, puisqu’il brisait l’unité de la communauté musulmane, mais dans les faits, seuls les salafistes appellent encore à l’effondrement des nations. C’était aussi la prétention de Daech.

« La droite refuse de comprendre l’Islam »

Le nationalisme s’accompagne d’un militarisme rarement dénoncé dans la société, sauf par quelques pacifistes étroitement surveillés, ou encore quelques rares courants soufis, comme la mouvance de l’Ahmadiyya – d’ailleurs très contestée dans l’islam – qui défend un pacifisme islamique. On peut donc appeler à la victoire de l’islam commun contre Israël ou les États-Unis, tout en jouant sur la fibre nationaliste, rhétorique, qui transparaît dans les discours du président turc Erdogan, ou chez les militants vieillissants du FLN algérien.

Un islam européen marqué à gauche

Si les musulmans d’Europe sont régulièrement classés à gauche dans les sondages d’opinion, ce n’est pas en raison du Coran ou des définitions religieuses transmises depuis le viie siècle, mais bien à cause des questions sociales, qui restent premières dans les choix électoraux, la plupart des citoyens musulmans étant encore d’origine modeste. Les communautés sont en outre les héritières de la mémoire de la colonisation, raison pour laquelle elles optent pour des mouvances décoloniales, ou contre Israël, identifié comme un archétype néocolonial.

De la même façon, si les références socialistes ou marxisantes furent prégnantes dans les pays musulmans jusqu’aux années 1990, c’est surtout à cause du double contexte de la décolonisation et de la guerre froide, de nombreux régimes ayant fait le choix de l’URSS contre leurs anciens colonisateurs européens : l’Algérie, le Yémen du Sud, la Syrie, l’Indonésie, par exemple. Ils n’eurent d’ailleurs aucun mal à se tourner vers les États-Unis lorsque le bloc de l’Est s’effondra, même si l’Égypte montra l’exemple dès 1978.

Les pays musulmans offrent donc d’autres clés de lecture politique que l’alternative gauche / droite, et leur difficile ralliement idéologique à ce que l’on appelle la ou les droite(s) en Occident est principalement entravé par le poids de l’histoire récente plutôt que par les rares approches politiques qui transparaissent dans le Coran.