Le 11 juin 2013, l’État islamique diffusait sur Internet des photos de jihadistes aplanissant au bulldozer un mur de sable entre la Syrie et l’Irak et désignant nommément la fin du tracé colonial issu des accords Sykes-Picot de 1916. Cette référence à un partage effectué il y a près d’un siècle est révélatrice de la superposition de deux conceptions du territoire et de ses limites, l’une historique, l’autre communautariste et eschatologique.

Durant la Première Guerre mondiale, parallèlement à leurs négociations avec les Hachémites de Hussein Ibn Ali, chérif de La Mecque, à qui ils promettent la constitution d’un grand royaume arabe, les Britanniques entament des discussions secrètes avec leur allié français. Elles aboutissent à la signature, en mai 1916, d’un accord portant les noms du conseiller diplomatique britannique Mark Sykes et du premier secrétaire français de l’ambassade à Londres François-Georges Picot. À cet accord se rallient par la suite Russes et Italiens.

Le mythe Sykes-Picot

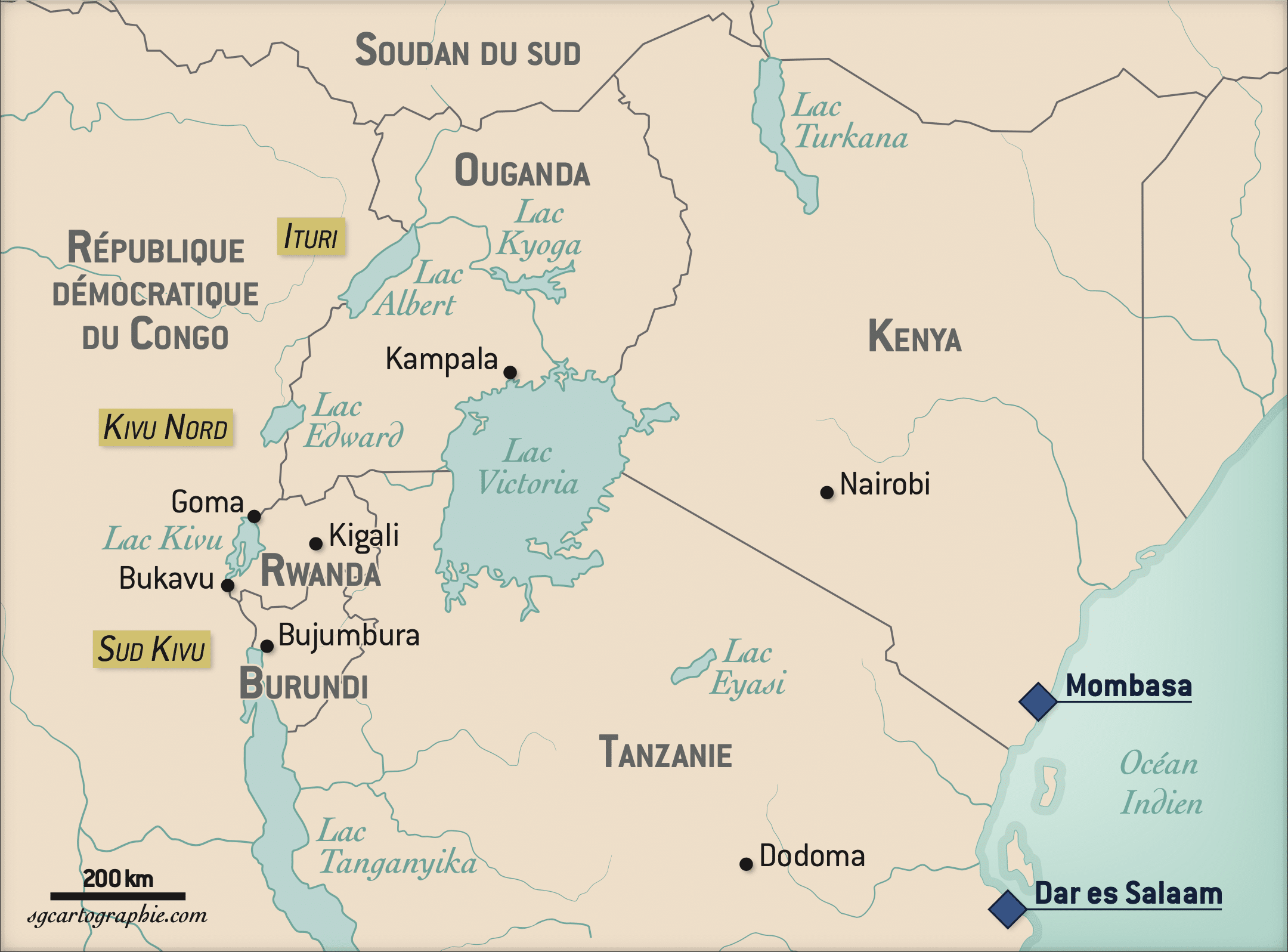

Paris et Londres s’engagent à « reconnaître et à soutenir un État arabe indépendant ou une confédération d’États arabes […] sous la suzeraineté d’un chef arabe ». Mais elles sont loin de satisfaire les vœux du chérif Hussein, ignorant de cet accord conclu dans son dos. Français et Britanniques excluent du futur État arabe deux zones dont ils s’arrogent l’administration directe : le littoral libanais (zone Bleue) pour la France et la basse Mésopotamie (zone Rouge) pour la Grande-Bretagne. Par ailleurs, l’indépendance du futur État arabe est relativisée par la délimitation en son sein de deux zones d’influence sur lesquelles Français et Britanniques entendent conserver un droit de regard : la Syrie intérieure et la province de Mossoul (zone A) pour Paris et la Jordanie et le Sud de l’actuelle Syrie (zone B) pour Londres. La Palestine (zone Brune) doit pour sa part devenir une zone internationalisée. Seule la péninsule arabique pourrait donc devenir pleinement indépendante, la présence des lieux saints musulmans rendant difficilement envisageable une quelconque ingérence européenne.

En réalité, les accords Sykes-Picot n’ont jamais été appliqués. Il en est resté l’idée d’une trahison de l’Occident qui a laissé des traces durables chez les dirigeants et les populations arabes. Dès l’année 1917, arguant des changements provoqués par la révolution russe, les autorités britanniques prennent leurs distances. Le pacte censé rester secret est par ailleurs rendu public et ouvertement dénoncé par les nouvelles autorités de Petrograd en 1918 ce qui contraint Paris et Londres à abandonner l’accord signé en 1916.

A lire aussi: Olivier Hanne, Les Seuils du Moyen-Orient. Histoire des frontières et des territoires

Le temps des mandats : diviser pour mieux régner

La mise en place des mandats de la SDN en 1920 assure la domination franco-britannique sur l’Orient arabe. Dans son article 22, le pacte de la SDN adopté à Versailles en avril 1919 prévoyait en effet que les colonies et possessions des puissances vaincues leur seraient retirées. Mais n’étant pas jugées aptes à accéder immédiatement à une pleine indépendance, ces régions sont placées provisoirement sous la tutelle de puissances mandataires désignées par la SDN. La France obtient ainsi le contrôle de la Syrie, la Grande-Bretagne celui de la Palestine et de la Mésopotamie.

Le partage ne s’arrête pas là. En Syrie un arrêté du 31 août 1920 forme aussitôt quatre États : Grand Liban, Damas, Alep et État des alaouites ; le 24 octobre 1922 est créé l’État du Djebel-Druze, tandis que l’autonomie est reconnue au sandjak d’Alexandrette (cédé finalement à la Turquie en 1939). Le 1er janvier 1925, les Français fusionnent les États d’Alep et de Damas et maintiennent l’autonomie de l’État des alaouites. Enfin, le 5 décembre 1936, la fédération syrienne est annulée et l’État des alaouites rejoint l’État de Syrie en même temps que l’État du Djebel-Druze. De son côté le Royaume-Uni a détaché de l’Irak le Koweït dont il a fait un protectorat dès 1914.

Ce bricolage frontalier est destiné à empêcher que se constitue un espace de continuité géographique où se déploierait la principale force révolutionnaire d’alors portée par les tenants d’un royaume arabe sunnite. Diviser pour régner, telle est toujours la logique coloniale (entre autres). Et si l’on y regarde bien, les indépendances non seulement ne remettent pas en cause l’ordre frontalier colonial mais vont accentuer encore, en Syrie et en Irak, ses intentions de départ : empêcher l’émergence d’un État sunnite puissant au cœur du Moyen-Orient.

Sans doute le nationalisme panarabe du Baas réactive le rêve d’un Proche-Orient unifié, mais en le laïcisant. Pire, en arrivant au pouvoir en Syrie et en Irak, il se transforme en nationalismes syrien et irakien farouchement opposés. Il condamne ainsi toute idée de réunification de la « patrie arabe ». Et les sunnites sont de fait minoritaires dans les deux pays, démographiquement en Irak, politiquement en Syrie dominée par la minorité alaouite proche du chiisme.

A lire aussi: Frontières et seuils au Moyen-Orient

L’État Islamique : le triomphe de l’eschatologie

C’est sur cette situation que capitalise l’État islamique, d’autant que cette frustration a été encore aggravée en Irak par l’intervention américaine de 2003 qui a abouti à donner le pouvoir aux chiites. L’État islamique en Irak et au Levant (ou Daesh) sert ainsi de catalyseur millénariste à une vieille aspiration déçue et explique le ralliement d’une grande partie des populations sunnites d’Irak et de Syrie à l’idée d’un État transfrontalier qui laverait l’humiliation coloniale, abolirait l’hérésie des États-Nations (considérée par les islamistes comme une idolâtrie) et redonnerait la dignité (karama) aux sunnites.

La politique de nettoyage ethnique entamée avec violence dès l’été 2014 par l’État Islamique est en totale cohérence avec ce projet : Kurdes, yézidis, chrétiens et chiites ne peuvent avoir de place dans cet État dont les bases ethniques et confessionnelles restent fondamentalement arabes et sunnites. Le nationalisme arabe des anciens cadres bassistes irakiens recyclés dans le commandement militaire de Daesh n’y est pas étranger certes, mais il faut également tenir compte de la dimension eschatologique que revêt la géographie de l’espace contrôlé par Daesh. « Le Shâm est le lieu de l’ultime rassemblement ainsi que la terre de la résurrection » proclame un hadith attribué à Abu Dhar al Ghifari, pour ne citer qu’un seul de la centaine de hadiths qui mentionnent cette région du Shâm identifée à l’ensemble syrien et irakien. Sayyid Qutb, le théoricien des Frères Musulmans, écrivait dans Ma’alim fi tariq (« Jalons sur la route ») : « La Hijra (l’émigration) n’est obligatoire que dans le cas où elle permet le regroupement des musulmans au sein d’un espace où culminera la vérité. »

Échappant à toute pesanteur étatique, ce nouvel espace en formation répond pleinement à la condamnation révolutionnaire de toute autorité politique non islamique dont Qutb fut le chantre : « L’obéissance aux lois et aux jugements des hommes est une sorte d’idolâtrie et celui qui fait cela est considéré comme hors de l’Islam » (op. cit.).

Les événements récents dévoilent les contradictions du nationalisme arabe ; il prétendait unifier la région, mais il s’est inscrit dans les frontières dessinées par l’Occident et il n’a pas su (ou pas voulu) les dépasser. Il a ainsi justifié les critiques des islamistes qui le considèrent comme un sous-produit des idéologies occidentales, à commencer par la laïcité. Face à lui, l’islam politique entend réunir la communauté des croyants arabes et sunnites. C’est dire que la suppression de la frontière entre Irak et Syrie ne constitue qu’un premier pas. Les frontières de l’islam se fixent partout où se trouvent des fidèles. Autant dire que, dans l’esprit des islamistes, elles se confondent avec celle de la planète.