La plantation se définit comme une exploitation agricole généralement de grande taille, habituellement moderne, fréquemment cultivée en monoculture, appartenant souvent à des capitaux étrangers et dont l’essentiel de la production est vendue à l’exportation.

Étrange définition qui repose sur des approximations (« généralement, souvent, habituellement… ») ! C’est que la plantation est un phénomène ancien qui a profondément muté.

Selon les historiens, les premières plantations seraient apparues en Méditerranée orientale à l’initiative des marchands des cités italiennes. Les Portugais les ont imités dans les îles de l’Atlantique comme Madère. C’est la découverte de l’Amérique qui provoque son essor, dans les îles, au Brésil et dans le sud des colonies anglaises d’Amérique du Nord. Le système s’étend ensuite à l’Asie grâce à l’ouverture du canal de Suez et à l’Afrique noire au fur et à mesure que la colonisation progresse.

A lire aussi: La géopolitique mondiale et l’agriculture française dans tout ça ?

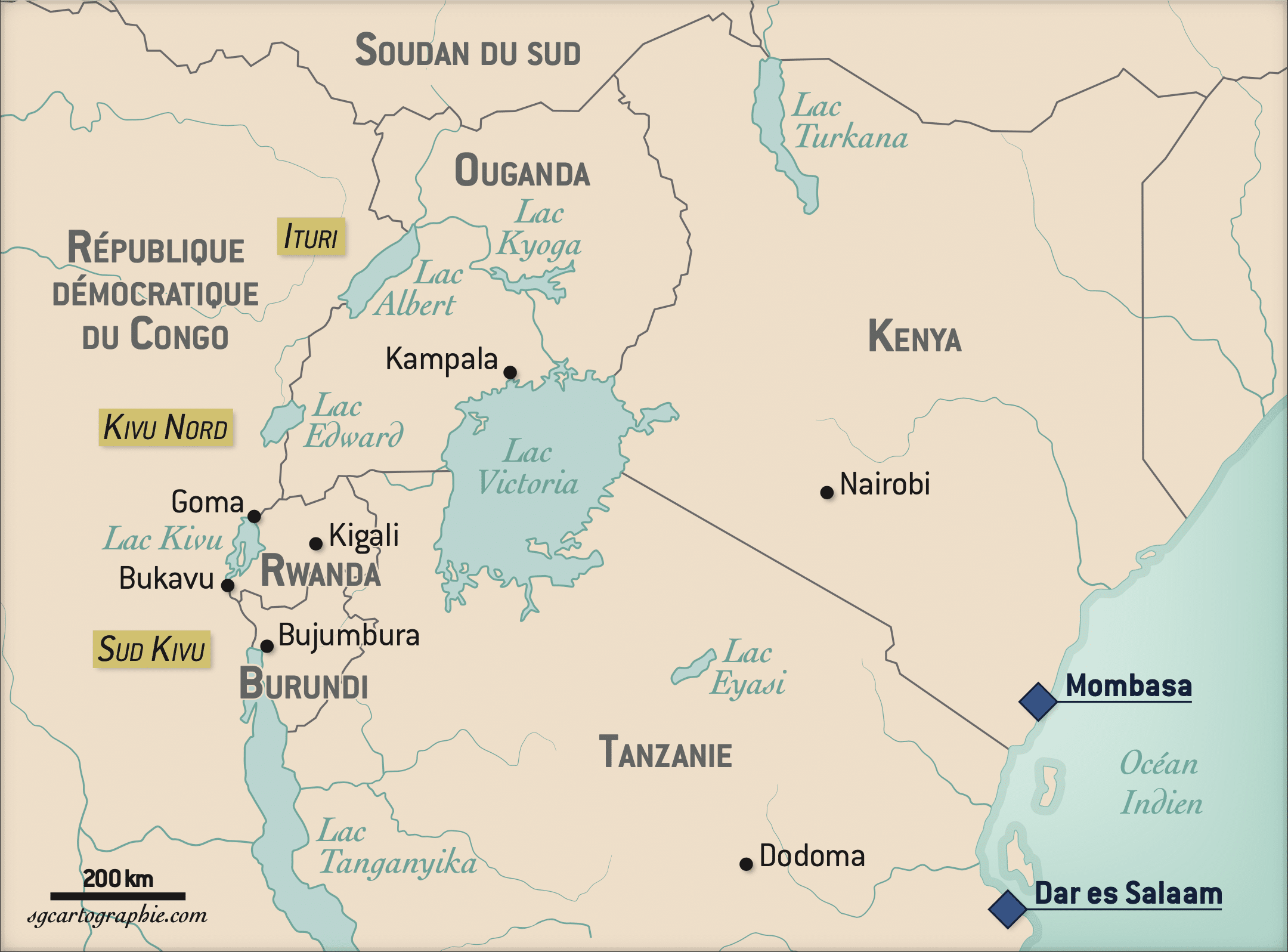

C’est la zone intertropicale ou les régions mitoyennes qui sont touchées, car la plantation est destinée à fournir à l’Europe les plantes qu’elle ne peut produire – sucre, coton, tabac, café, cacao… Elle suppose une main-d’œuvre nombreuse que fournit la traite des Noirs, le péonage en Amérique latine, les migrants sous contrat en Asie, dans tous les cas des travailleurs misérables auxquels est généralement concédée une petite parcelle pour survivre. Des régions entières sont réorganisées par elle, grâce aux migrations de l’intérieur vers les littoraux en Afrique occidentale, grâce à la spécialisation de zones destinées à fournir du bétail pour les travaux des champs ou de la nourriture pour les travailleurs.

La plantation, une exploitation coloniale

La plantation est une initiative du colonisateur. Preuve : les plantes cultivées en Afrique. Certaines sont indigènes, mais beaucoup viennent de loin : le café originaire de l’Afrique orientale se répand en Afrique occidentale, le cacao d’Amérique atteint le Ghana ou la Côte d’Ivoire… Le général Faidherbe spécialise le Sénégal dans la culture de l’arachide. Unilever développe le palmier à huile dans le Biafra (sud du Nigeria). Dans les années 1920, Firestone acquiert au Liberia ce qui est encore la plus grande plantation d’hévéas mondiale (près de 50 000 ha).

Ces plantations ont fait l’objet de toutes les critiques des tiers-mondistes. Elles exigeaient une main-d’œuvre abondante et exploitée. Ainsi le coton, dont la culture a été encouragée par l’Office du Niger dans l’entre-deux-guerres, dépendait d’un système de culture forcée mal acceptée par les populations. Ces cultures d’exportation se seraient développées au détriment des cultures vivrières destinées à l’alimentation des populations locales et auraient accaparé les terres et les capitaux ; dès lors les plantes vivrières auraient été transférées dans les régions les moins fertiles, y compris le Sahel, et auraient contribué à la déstructuration des sols. Ce transfert ne suffisant pas, l’Afrique aurait été obligée d’acheter une quantité croissante de nourriture dans les pays du Nord. Ces derniers contrôlent les circuits commerciaux et les industries de transformation. C’est la double peine : l’Afrique ne garde qu’une part modeste des exportations et elle doit payer au prix fort la nourriture qu’elle ne produit plus. De quoi alimenter le « sanglot de l’homme blanc » évoqué par Pascal Bruckner.

La plantation, un apport de devises

Les chiffres invalident ces plaintes, du moins pour la période actuelle. L’évolution des surfaces consacrées aux cultures d’exportation a régressé depuis l’indépendance, à la seule exception du thé. Selon la Banque mondiale, la production vivrière aurait progressé de 29,6 % entre 2004-2006 et 2013, un peu plus que la production agricole totale (28 %).

A lire aussi: Des frontières artificielles ? Le cas de l’Afrique

Souvent d’ailleurs le vivrier est associé aux cultures d’exportation, ainsi en Afrique équatoriale où les hommes travaillent sur les plantations tandis que les femmes ramassent les tubercules et les bananes plantains pour la nourriture de la famille. On voit d’ailleurs depuis une trentaine d’années se développer un « vivrier marchand » : les paysans réussissent à dégager un surplus qu’ils vendent dans le pays – en Afrique de l’Ouest, cela concernerait un tiers de la production des plantes vivrières. Mieux, certaines productions destinées normalement à l’exportation sont maintenant consommées dans les villes, comme les haricots verts du Burkina Faso.

On ne peut enfin tenir pour rien les apports des cultures d’exportation : elles fournissent des devises, autorisent la mise en place de petites filières industrielles et commerciales (huileries pour l’arachide, pâte de cacao…), introduisent dans les campagnes des techniques modernes et favorisent la diffusion de la monnaie.

D’ailleurs les cultures d’exportation, autrefois monopolisées par le colonisateur et les grandes entreprises, ont souvent été appropriées par les petits paysans locaux, comme le coton, le cacao ou le café ; en revanche, l’hévéa ou le palmier à huile restent dominés par les grandes exploitations souvent étrangères.

En fait la critique des tiers-mondistes rejoint la condamnation du néo-colonialisme et celle de l’économie de rente. Cette dernière est chargée de tous les maux, elle serait confisquée par l’élite dirigeante et provoquerait des effets d’éviction, les autres secteurs économiques étant laissés à l’abandon. Ce n’est pas le cas, on l’a vu, pour les cultures d’exportation qui se sont développées parallèlement aux cultures vivrières. Et, si l’afflux de devises peut être déstabilisateur, comment le refuser par principe ? Il en va de même que pour l’endettement. Il peut être le meilleur ou la pire des choses, tout dépend de la façon dont on utilise l’argent.

Quelques chiffres…

L’agriculture représente encore une activité essentielle pour l’Afrique noire. Elle assure 14 % du PIB (la moyenne mondiale étant de 3 %), environ 60 % de l’emploi. Pour l’ensemble de l’Afrique, elle représente un peu plus de 9 % des exportations, la part du lion revenant aux combustibles (61 %).

Les géographes distinguent une « Afrique des greniers » consacrée au mil, au sorgho, au tef (Éthiopie), voire au riz (Madagascar, littoral d’Afrique occidentale), au blé (dans le sud du continent) et de plus en plus au maïs, et une « Afrique des paniers » dans les zones de forêt où les femmes, portant une large hotte sur le dos, ramassent le manioc et les fruits.

Les maladies tropicales expliquent la faiblesse de l’élevage, en dehors des zones arides où il s’agit d’un pastoralisme en crise. Ailleurs il est parfois le fait d’ethnies spécialisées comme les Peuls.

Les rendements agricoles restent faibles : 1,4 tonne par ha pour les céréales en 2014 contre une moyenne mondiale de 3,85. Ce chiffre, qui semble inquiétant, ouvre en réalité des perspectives considérables. Alors que la planète devra nourrir environ onze milliards de personnes en 2100, l’Afrique noire est avec l’Amérique latine le continent qui peut relever le défi : il dispose encore de terres à mettre en valeur, de moins en moins il est vrai, mais il peut réaliser des progrès considérables en matière d’intensification des cultures.