Comment négocier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ? Et plus généralement comment opérer des négociations lors des guerres ? Analyse et réflexions par Hrair Balian, ancien directeur du programme de résolution des conflits du Carter Center.

Hrair Balian, ancien directeur du programme de résolution des conflits du Carter Center, a consacré une grande partie de sa carrière à analyser et à travailler sur certains des conflits les plus difficiles à résoudre au monde, de la Bosnie à la Syrie, en passant par le Haut-Karabakh depuis des décennies. Son prochain ouvrage, intitulé Anatomy of Peacemaking: The Nagorno-Karabakh Conflict and Missed Opportunities (Anatomie du processus de paix : le conflit du Haut-Karabakh et les occasions manquées), qui sera publié par Palgrave Macmillan début 2026, offre un regard franc sur l’échec de la diplomatie et les leçons que l’Arménie doit en tirer. Dans une interview accordée à CivilNet, Balian revient sur l’échec du processus de paix, le déséquilibre des pouvoirs entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les changements géopolitiques incertains qui façonnent le Caucase du Sud.

Par Arshaluis Mgdesyan. Article original paru sur le site CivilNet. Traduction de Conflits.

Une position de faiblesse à la table des négociations

Balian estime que la position actuelle de l’Arménie dans les négociations avec l’Azerbaïdjan est très faible. « Aujourd’hui, l’Arménie dispose de peu, voire d’aucun atout pour contrer l’approche « la force fait le droit » de l’Azerbaïdjan », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas su contrer les préparatifs de guerre de l’Azerbaïdjan et nous n’avons pas pris au sérieux les préparatifs de la Turquie pour rejoindre la guerre. »

Selon M. Balian, la logique de la résolution des conflits est souvent mal comprise. « Les parties ne négocient pas parce qu’elles aiment la paix, elles négocient lorsque l’alternative leur offre un résultat pire », a-t-il expliqué. « L’Azerbaïdjan est entré en guerre en 2020 lorsqu’il est devenu certain que la Turquie le soutiendrait militairement et que la Russie n’interviendrait pas. Son « BATNA » militaire (meilleure alternative à un accord négocié) était plus forte que jamais. »

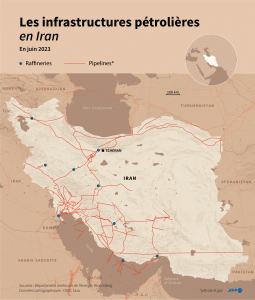

Bien que l’Arménie ait augmenté ses dépenses de défense ces dernières années, M. Balian a averti que les armes seules ne suffiraient pas à rétablir l’équilibre. « La modernisation ne se résume pas à l’achat d’équipements. La structure de commandement de l’ère soviétique doit être fondamentalement réformée », a-t-il déclaré. « Pour un petit pays comme l’Arménie, il est tout aussi essentiel de renforcer ses alliances. Mais avec la Russie et l’Iran occupés ailleurs, le pivot vers l’Occident peut-il compenser ? Je ne vois pas l’Union européenne assumer ce rôle — elle a besoin du gaz et du pétrole azerbaïdjanais. Les États-Unis semblent plus intéressés, comme l’a montré le sommet de Washington du 8 août, qui a au moins reporté une attaque azerbaïdjanaise sur Syunik. Mais la question de savoir si cet intérêt survivra au cycle électoral américain reste ouverte. »

En fin de compte, selon lui, les seules cartes viables dont dispose l’Arménie sont « un alignement intelligent des alliances stratégiques et le rétablissement d’un certain équilibre militaire ».

La voie non empruntée

En revenant sur trois décennies de pourparlers de paix, Balian estime que le plus grand échec diplomatique de l’Arménie remonte à 1997.

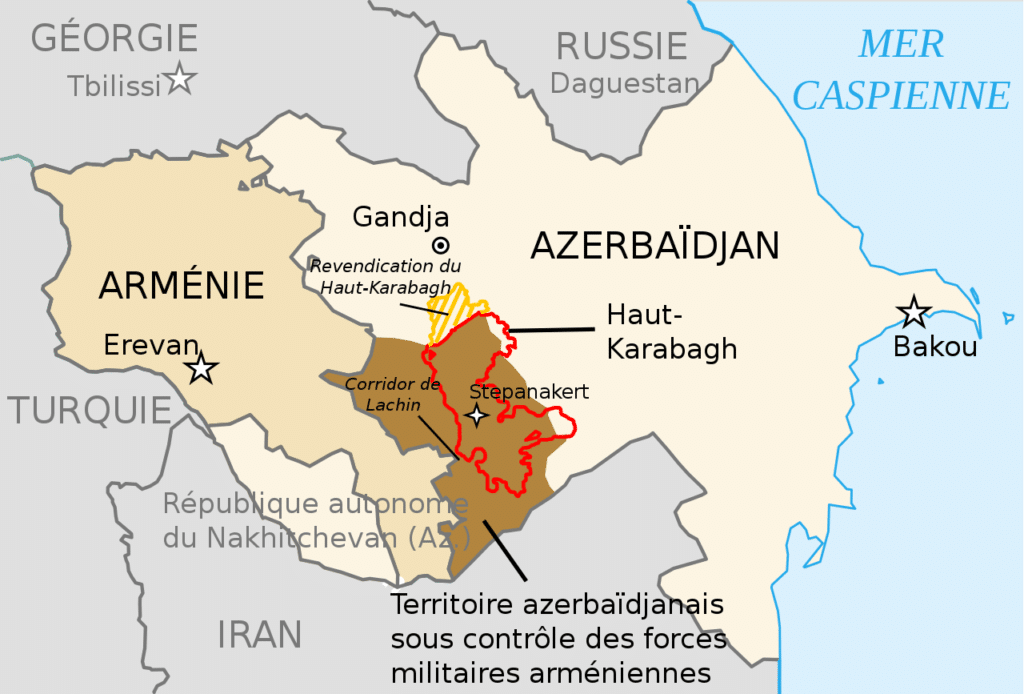

Cette année-là, le Groupe de Minsk de l’OSCE a proposé une solution progressive reportant indéfiniment le statut final du Haut-Karabakh tout en officialisant son indépendance de facto sous reconnaissance internationale, avec ses propres forces de défense. « Si l’Arménie avait accepté cette proposition, le Haut-Karabakh aurait pu obtenir un statut similaire à celui du Kosovo deux ans plus tard », a déclaré Balian.

« Au lieu de cela, nous l’avons rejetée, insistant pour que le statut définitif soit réglé en premier. Ce fut une occasion historique manquée. »

Il a rappelé que le Groupe de Minsk avait élaboré six grands cadres de paix au cours de ses 32 années d’existence. « Les principes fondamentaux ou principes de Madrid étaient les plus élaborés », a-t-il déclaré. « L’Arménie les a largement acceptés, mais est restée inflexible sur les détails, en particulier sur le retrait des zones tampons occupées, tandis que l’Azerbaïdjan a rejeté les propositions sans ambages. »

Il a ajouté que l’opportunité d’un compromis durable avait été perdue à cause du maximalisme politique et d’une vision à court terme. « Nous n’avons pas réussi à faire avancer des idées créatives telles que le retour progressif des personnes déplacées. Nous avons manqué l’occasion de consolider le statu quo en quelque chose de reconnu internationalement. »

« Nous étions impatients d’entrer en guerre »

- Balian n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évoqué le leadership de l’Arménie à la veille de la guerre de 2020. « En 2019-2020, il semble que nous étions impatients d’entrer en guerre », a-t-il déclaré. « Nous avons publié une série de déclarations provocantes et maladroites, rejeté près de 30 ans de travail du Groupe de Minsk et même menacé la Turquie en évoquant la pertinence du traité de Sèvres. »

Il a souligné que les affrontements frontaliers de juillet 2020 à Tavush avaient constitué un tournant dangereux. Selon lui, ces affrontements, bien qu’initialement perçus comme un succès défensif pour l’Arménie, « ont créé un faux sentiment de confiance militaire » et ont renforcé la détermination de Bakou à régler la question par la force. « Les combats de Tavush ont renforcé l’illusion à Erevan que l’armée était plus forte qu’elle ne l’était en réalité, tout en convainquant l’Azerbaïdjan que l’équilibre des pouvoirs avait définitivement basculé en sa faveur », écrit Balian dans son livre. « Cela a accéléré les calculs de Bakou selon lesquels la guerre pouvait apporter plus que la diplomatie ne le ferait jamais. »

Selon lui, l’Arménie aurait dû faire tout son possible pour éviter une guerre à laquelle elle n’était pas préparée. « Nous n’étions pas prêts pour un conflit du XXIe siècle », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas affirmer avec certitude que la guerre aurait pu être évitée, mais nous n’aurions pas dû la provoquer. »

Le pivot de la Russie et le dilemme de l’Arménie

Selon M. Balian, l’évolution du rôle de la Russie dans le Caucase du Sud a fondamentalement modifié l’équilibre des pouvoirs. « Historiquement, la région a servi de pont et de zone tampon entre le Caucase du Nord et le Moyen-Orient », explique-t-il. « Mais sur le plan tactique, Moscou est passée du soutien à l’Arménie à l’établissement de relations plus étroites avec l’Azerbaïdjan. »

Selon lui, les raisons sont pragmatiques plutôt qu’idéologiques. Les intérêts stratégiques de la Russie sont liés aux ressources énergétiques de l’Azerbaïdjan et aux corridors de transport qui le relient à l’Iran et au-delà. Sa récente « réconciliation » avec Bakou en est la preuve.

Pour l’Arménie, la leçon est claire. « Nous avons trop longtemps compté sur un seul allié stratégique, et nous en avons payé le prix fort », a averti M. Balian. « J’espère que nous ne répéterons pas la même erreur en nous tournant aveuglément vers l’Occident. »

TRIPP : espoir ou risque ?

Le projet TRIPP, soutenu par les États-Unis, qui prévoit une nouvelle voie de transport reliant l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan via le sud de l’Arménie, est devenu un test clé pour la diplomatie arménienne. M. Balian l’a qualifié d’« entreprise potentiellement bénéfique mais risquée ».

« Le TRIPP pourrait aider l’Arménie, selon les détails, qui sont encore inconnus », a-t-il déclaré. « Il doit être géré par une entreprise conjointe américano-arménienne dans le cadre d’un bail de 99 ans, permettant à l’Azerbaïdjan d’accéder sans entrave à l’Arménie. Mais le diable se cache dans les détails. »

Il s’est interrogé sur ce que l’Arménie gagnerait en retour. « Il n’y a toujours pas de clarté sur les droits de transit réciproques à travers l’Azerbaïdjan pour accéder à la Russie et à l’Iran », a-t-il noté. « Et qu’en est-il des 23 otages arméniens à Bakou, du droit au retour des Arméniens déplacés d’Artsakh ou de la protection du patrimoine culturel arménien ? Le projet de traité de paix ignore tous ces points. »

Même s’il est signé, a averti M. Balian, le traité ne tiendra pas sans une clarté constitutionnelle et territoriale au niveau national. « Sans un accord de paix durable et des mécanismes fermes de délimitation des frontières, le TRIPP échouera », a-t-il déclaré.

Quand le pouvoir remplace les principes

Réfléchissant au contexte mondial, Balian a déclaré que la désintégration de l’ordre fondé sur des règles d’après-guerre a rendu les conflits comme celui du Haut-Karabakh beaucoup plus difficiles à résoudre. « L’idée que « la force fait le droit » a dominé pendant au moins les 20 dernières années », a-t-il déclaré. « Nous le constatons en Ukraine, à Gaza, au Soudan et au Haut-Karabakh en 2020 et 2023. »

L’optimisme du début des années 1990, lorsque la guerre froide a pris fin et que la diplomatie multilatérale semblait en plein essor, a disparu, a-t-il déploré. « L’invasion américaine de l’Irak en 2003, fondée sur des mensonges, a tué cet optimisme. Depuis lors, nous vivons dans un monde multipolaire où ce sont les intérêts matériels, et non le droit international, qui définissent les comportements. »

Citant un récent éditorial du New York Times, il a ajouté : « Outre d’innombrables restes humains, tout semblant d’ordre international fondé sur des règles est enseveli sous les décombres de Gaza. L’histoire montre que lorsque la force l’emporte sur le droit, les choses tournent terriblement mal. »

Pour l’Arménie, a-t-il déclaré, c’est la dure leçon des cinq dernières années. « Nous devons faire face à cette réalité à la fois ancienne et nouvelle avec un calcul froid, sans illusions », a conclu Balian.

Son prochain livre, Anatomy of Peacemaking, qui sera publié début 2026 en anglais et en arménien, approfondira ces thèmes en détail, avec une analyse sans concession de l’échec de la diplomatie et de la manière dont l’Arménie peut reconstruire une stratégie fondée non pas sur les sentiments, mais sur le réalisme.