Le Sahel est une terre de rivage qui a toujours été un lieu de transits et de trafics. Le commerce de la drogue est antérieur à la dislocation actuelle des États. Mais celle-ci renforce un phénomène qui met aujourd’hui l’Europe en péril.

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

Gildas Lemarchand s’est spécialisé sur les questions sahéliennes. Outre divers articles, il a notamment publié l’ouvrage Désarmement, démobilisation et réintégration au cœur des conflits sahéliens.

L’addition des problèmes sécuritaires que connaît le Sahel demeure. Trois dimensions principales de cette crise peuvent être recensées : les insurrections djihadistes, les révoltes communautaires contre l’État, les heurts entre communautés elles-mêmes souvent motivés par des volontés de reclassement social ou historique. S’y ajoutent des différends fonciers importants et l’économie des trafics qui remettent en cause les arbitrages des autorités traditionnelles, mais aussi le remodelage de l’échiquier politique engagé par les juntes à partir de l’été 2020. Objet fluctuant dans le concert des nations, sujette à des convoitises extérieures, la région sahélienne garde d’autant sa vocation initiale d’interface. Se traduisant par le terme de « rivage », le Sahel peut être comparé à une large démarcation qui scinde le continent africain en deux : bilal el-beïdan (pays des Blancs) et bilal el-sudan (pays des Noirs). L’histoire sahélienne est celle des confrontations et échanges entre ces deux mondes. Désormais, près de 4 milliards de dollars y transiteraient chaque année en armes, hommes et drogues[1]. Ressuscitant des routes caravanières sahélo-sahariennes, faisant appel à la fibre nomade des peuples transfrontaliers, les trafics sont encore la seule économie qui désenclave cet espace de confins. Ceux-ci n’en restent pas moins moteurs de reconstruction des équilibres. La manne financière qui en découle est devenue un levier de pouvoir, un outil de diplomatie entre groupes armés, voire de voisinage entre États. Incrusté dans le paysage sahélien, incontournable, l’erreur serait cependant de ne percevoir ce commerce que comme une conséquence de la crise. Son assise est en effet bien antérieure et concerne aussi des États locaux qui ne sont pas « faillis ».

Implantation des trafics, développement des axes de la drogue

La contrebande se révèle au Sahel lors des indépendances avec l’établissement des frontières. Elle reste longtemps de l’ordre de « l’économie informelle tolérable » pour les États. Après les révoltes touareg des années 1990 au Mali et Niger, le déclin du tourisme et de l’extraction d’uranium s’ajoute à des politiques de décentralisation désastreuses[2]. Les régions enclavées dépérissent. À cette époque, les contrebandiers sahéliens sont à la recherche de marchandises plus rentables que l’essence algérienne ou les cigarettes. 12 fois plus chers que ces dernières, ils se tournent d’abord vers le haschich marocain[3]. Puis, 25 fois plus rentables, pour le même poids, vers la cocaïne dès la moitié des années 2000. Cet afflux obéit à la géoéconomie mondiale de ce produit. À la faveur du positionnement mexicain sur le marché nord-américain, les cartels andins renforcent leurs exportations vers l’Europe. L’idée n’est donc pas de profiter d’une clientèle locale, mais bien de transiter vers l’Europe via les ports d’Afrique de l’Ouest et les axes transsahariens. Au tournant des années 2010, une série d’avions-cargos atterrissent en Azawad pour y créer une véritable zone de stockage[4]. Avant cette zone grise, la Mauritanie est le premier État sahélien conquis par ce trafic. D’une part, à cause de son large littoral, d’autre part du fait du contrôle exclusif des Maures de culture nomade sur toutes les institutions du pays[5]. L’intérêt porté au Sahel par les trafiquants internationaux est donc bien antérieur à l’embrasement de la région. Il réside alors dans la faiblesse des institutions, la porosité des frontières et les solidarités des populations transfrontalières.

À lire aussi : Yacoub Sidiya, maître du transport sécurisé de l’or au Sahel, entre influence et turbulences

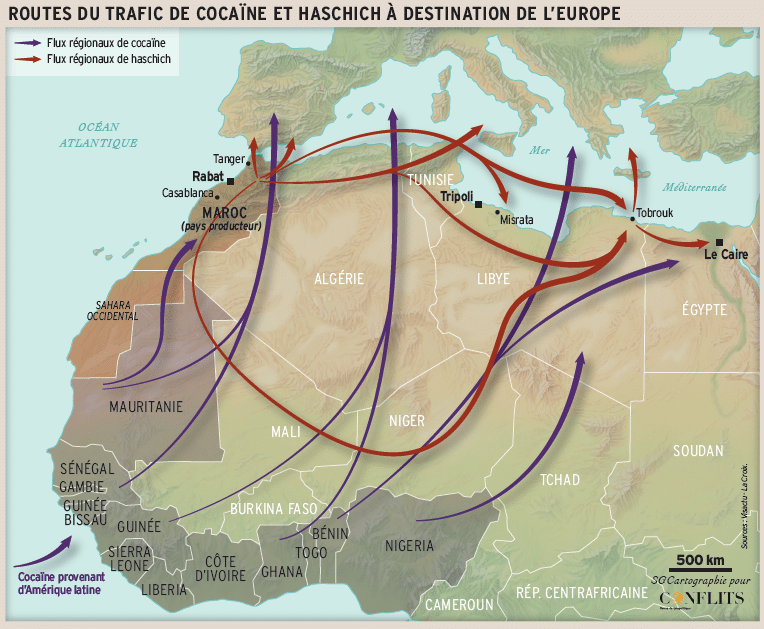

Depuis, les flux sont établis. Bien que les estimations varient, 35 % de la cocaïne arrivant en Europe auraient traversé la bande sahélo-saharienne, 15 % de la production mondiale y transiteraient chaque année. À partir de l’autoroute 10 (du nom du 10e parallèle nord), la drogue débarque dans les ports du golfe de Guinée avant de rejoindre ceux du Maghreb. Quelques grands axes terrestres sont identifiés. Au nord, le Cap-Vert joue le rôle de plaque tournante, desservant les côtes mauritaniennes et sénégalaises. De là, la cocaïne remonte jusqu’à Atar avant de rejoindre le Maroc par Aïn Ben Tili ou par les zones frontalières algériennes via Tindouf. Elle continue sa route vers l’Europe par les ports algériens ou marocains. Le Sénégal alimente également, avec le renfort de la Guinée, des routes qui passent par Kayes, Bamako, Tombouctou et Gao, traversent la frontière algérienne dans la région In Khalil – Bordj Badji Mokhtar – puis rejoignent Oran, Alger ou Tunis. L’or blanc qui arrive du Ghana, Togo, Bénin et Nigeria se dirige principalement vers Agadez, d’où la marchandise part pour l’Europe en passant par la Lybie. Ce pays est également approvisionné par une grande route qui traverse le Tchad à partir du nord du lac jusqu’au Tibesti. Concernant le haschich, dans leur majeure partie, les cargaisons rejoignent Agadez. Pour y arriver depuis les zones de production au nord du Maroc, elles traversent l’extrême nord de la Mauritanie et de l’Azawad, franchissent directement le sud algérien, ou longent le littoral marocain et mauritanien vers le sud pour emprunter les routes goudronnées entre Nouakchott, Bamako et Niamey. À partir d’Agadez, les cargaisons rejoignent les marchés du Golfe en passant par le Tchad, le Proche-Orient via l’Égypte, ou remontent vers la Libye avant de pénétrer l’Europe par les Balkans.

Mobilisation des groupes armés et fractionnement communautaire

Le trafic de drogue n’a rien d’exclusif au Sahel. Les routes précitées servent également à convoyer des armes, de l’or, des médicaments, de l’essence, des esclaves ou des migrants… L’intérêt de l’étudier en particulier réside dans le nombre de protagonistes qui y sont investis. Il est si ancré localement que la présomption de culpabilité prévaut pour tous les acteurs placés sur ces axes.

Trois degrés de participation sont recensés : le prélèvement d’une dîme lors de la traversée d’un territoire, la protection ou le guidage d’un convoi, l’organisation directe du convoyage. Si le commerce transsaharien a toujours suscité convoitises et rezzous, c’est en l’occurrence l’embrasement de la région qui pousse les trafiquants à se militariser. La sécurisation des routes entre les différents points névralgiques génère aujourd’hui une économie importante. Elle a notamment attiré les groupes armés sahéliens, qu’ils soient terroristes ou communautaires. S’ils ne se sont pas construits pour répondre aux besoins des trafics, ces derniers leur assurent désormais les moyens financiers de réaliser leurs œuvres.

Concernant les djihadistes, ils jouissent d’un investissement séculaire dans ces échanges. L’ancienne génération d’AQMI convoie des tonnes de haschich et des milliers de cigarettes dans le sud algérien et le Nord-Mali. Le prélèvement de la zakât sur les trafics de contrebande est en effet rendu conforme au djihad par l’Égyptien al-Tartusî dès 2001[6]. Paradoxalement, l’intervention française de 2013 renforce les liens des groupes armés terroristes (GAT) avec les trafiquants. Perdant les revenus des prises d’otages et des impôts prélevés en Azawad, les djihadistes réinvestissent alors les réseaux clandestins. Afin d’éviter une implication directe des leaders, il semblerait que leurs subalternes ou parentèles fassent le lien. Quoi qu’il en soit, certains trafiquants sont mobilisés par les GAT, au même titre que des groupes criminels, pour sous-traiter des attentats et mailler le territoire sahélien.

Pour ce qui est des groupes communautaires, le cas de l’Azawad est particulièrement parlant. L’absence de l’État malien y a encouragé plus qu’ailleurs le développement de réseaux autonomes. Les trafiquants y profitent d’une image de « bandits sociaux » via le réinvestissement d’une partie des revenus au profit de leurs communautés. Si certains restent dans l’ombre, d’autres briguent des mandats de maire, de député ou de chef de faction, engendrant une modification des élites. Bien que ces trafics n’expliquent pas à eux seuls le fractionnement, ils poussent des sous-groupes à affirmer leur contrôle territorial pour générer un bénéfice. Par exemple, parmi les Arabes bérabiches[7], les tribus Oulad Ehich et Oulad Oumrane étaient chacune composées de deux fractions en 1994. Elles en comptaient respectivement 18 et 15 en 2018[8]. Les tentatives d’expansion des Daoussak à l’occasion de leur alliance avec la France répondent également à cette logique d’avidité. Enfin, des rapports ancestraux de vassalisation entre communautés peuvent être remis en cause. Certains tributaires profitent de ces rentes pour s’émanciper.

Un outil politique et d’intégration économique

Pour l’État qui en a les moyens, l’arbitrage sur les trafics peut devenir un outil de politique intérieure. Les pays sahéliens ont à cet égard pu percevoir dans ces échanges une opportunité économique indéniable : entrée de liquidités, désenclavement des périphéries. En guise d’aparté, on peut d’ailleurs très justement se demander si la hausse des trafics, qui a cours depuis 2022[9], n’est pas une réponse partielle à la quête d’alternatives économiques au sein de l’Alliance des États du Sahel. Délaissé par l’activité mondiale, ce commerce y intègre la région de manière alternative, notamment du fait de l’investissement d’organisations criminelles internationales. Si les cartels sud-américains et les mafias européennes agencent de concert le trafic, ils trouvent un relais précieux dans les groupes africains eux-mêmes. Les organisations nigérianes sont à cet égard souvent citées comme des acteurs incontournables. Le black axe igbo ou la mafia yoruba ont en effet établi des connexions internationales à l’aide d’une diaspora présente de l’Europe au Brésil[10]. Ceux-ci disposent encore de centres de production de substances de synthèse et d’opioïdes sur le continent. D’autres diasporas jouent également des rôles de premier plan dans cette économie, qu’il s’agisse de certains Libanais d’Afrique de l’Ouest ou de membres de communautés africaines en Europe. Quoi qu’il en soit, le temps, les bénéfices et l’habitude aidant, les appareils d’États ont largement été vérolés par les trafics. De hauts dignitaires de la sécurité, des finances, de la justice ou de la gouvernance, ont impliqué leurs familles et constitué de véritables « mafias d’États[11] » entretenues par cette économie rentière.

À lire aussi : L’État islamique au Sahel vise une expansion régionale

Lors de l’implantation des trafics au Sahel, pourtant, les capitales tentent d’imposer une régulation. En Mauritanie, le président Taya pèse en ce sens jusqu’à la moitié des années 2000. En Azawad, dès la révolte touareg de 2006, l’Alliance démocratique pour le changement fait participer des trafiquants à son effort de guerre. Retenant la leçon, le gouvernement malien tente de contre-influencer et favorise les Lamhar et les Imghad dans ce domaine, plus complaisants vis-à-vis de Bamako que les Ifoghas et les Kunta. Depuis la chute du Nord-Mali il y a treize ans, les trafiquants ont la particularité de transcender les camps. Pour eux, la question porte sur la durabilité des alliances à nouer. Au Mali, quelle que soit la période, les pontes des trafics n’ont jamais rompu avec Bamako, y disposant de biens immobiliers, financiers et de connexions familiales. Le tout sans être considérés comme des transfuges par leurs communautés. Tous ces liens peuvent encore servir d’outil diplomatique entre groupes armés. Lors du conflit entre la coordination des mouvements de l’Azawad et la plateforme de 2013 à 2015, les trafiquants des deux bords s’accordent pour laisser passer les marchandises, notamment lors des combats de Tabankort. Le tout ne forme donc qu’un groupe d’intérêts qui oscille en fonction de la situation vers les autorités communautaires, terroristes ou gouvernementales. À l’heure actuelle, depuis la reprise des opérations russo-maliennes pour la reconquête du Nord-Mali, une modification des alliances est nécessairement en cours.

Conclusion

Pour reprendre ce dernier point, il est évident qu’au vu des priorités sécuritaires des pays sahéliens, la régulation des trafics est reléguée au dernier plan de l’agenda politique. Lors de son intervention, la France ne s’attellait pas à lutter contre. D’une part, son mandat ne lui permettait que de se concentrer sur la réduction des GAT. D’autre part, il était alors préférable pour elle de ne pas interférer avec des réseaux d’intérêts qui remontent jusqu’aux sommets des appareils de pouvoir. Il en est assurément de même pour la Russie, qui ne concentre son influence que dans la fourniture de matériels et de cadres aux armées. Le mieux que puissent faire ces États est donc désormais d’avoir recours à des stratégies de détournements volontaires afin de favoriser des groupes communautaires loyalistes dans ce commerce. Pour les territoires enclavés du Sahel en effet, l’alternative aux trafics en matière de revenus est inexistante. Ils ne sont d’ailleurs perçus par les populations locales que comme une part de toute la contrebande qui anime la zone et un héritage de la culture caravanière, au même titre que les échanges d’or, de cigarettes, de médicaments, d’armes et d’êtres humains. Cela étant, les trafics de drogue ont tellement imprégné la région qu’ils se maintiennent, quelle que soit la situation sécuritaire ou économique. Au point qu’en 2020, les trafiquants contournent le manque de liquidités au Sahel en troquant directement la cocaïne contre le haschich afin que les échanges perdurent. La question posée par les trafics dans le cadre de la stabilisation de la zone concerne donc le maillage d’alliances complexes, le financement des différentes factions, mais aussi la dépendance des populations à ces revenus.

[1] Bernard Lugan, Les Guerres au Sahel. Des origines à nos jours, Bernard Lugan éditeur, p. 191, citant une étude de Crisis Group, 2019.

[2] Au Mali, la loi n° 93-008/PM-RM du 11 février 1993 détermine les conditions de libre administration des collectivités territoriales. Elle laisse tout pouvoir local aux autorités traditionnelles.

[3] Le haschisch marocain est en surproduction à la fin des années 1990. Quoi qu’il en soit, le Maroc totalise à lui seul environ 20 % de la production mondiale.

[4] L’affaire du Boeing de Tarkint met en lumière ce nouveau mode opératoire dès 2009.

[5] À partir de 2006, des affaires impliquent des responsables politiques. En mai 2007, un Cessna atterrit à Nouadhibou chargé de 600 kilos de cocaïne. Ce trafic est organisé par le fils de l’ancien président Haidallah qui est arrêté quelques semaines plus tard au Maroc.

[6] Olivier Hanne et Guillaume Larabi, Jihâd au Sahel : menaces, opérations Barkhane, coopération régionale, Bernard Giovanangeli éditeur, p.78, 2015.

[7] Les trafics sont originellement concentrés entre les mains des Lamhar du Tilemsi et de Gao, ainsi qu’entre celles des Bérabiches de Tombouctou et de Taoudenit.

[8] Crisis Group, « Narcotrafic, violence et politique au nord du Mali », Rapport Afrique 267, 13 décembre 2018, op. cit., p. 9, (Entretiens de Crisis Group, membres du Mouvement arabe de l’Azawad [MAA], Bamako, avril 2018).

[9] UNODC, « Drug trafficking n Sahel », New York, 2024.

[10] Africa intelligence, « Abuja et Brasilia musclent leur coopération contre le trafic de cocaïne », publié le 15 octobre 2024.

[11] Alain Antil, « Trafic de cocaïne au Sahel », Études, tome 417, p. 307-316, 2012.