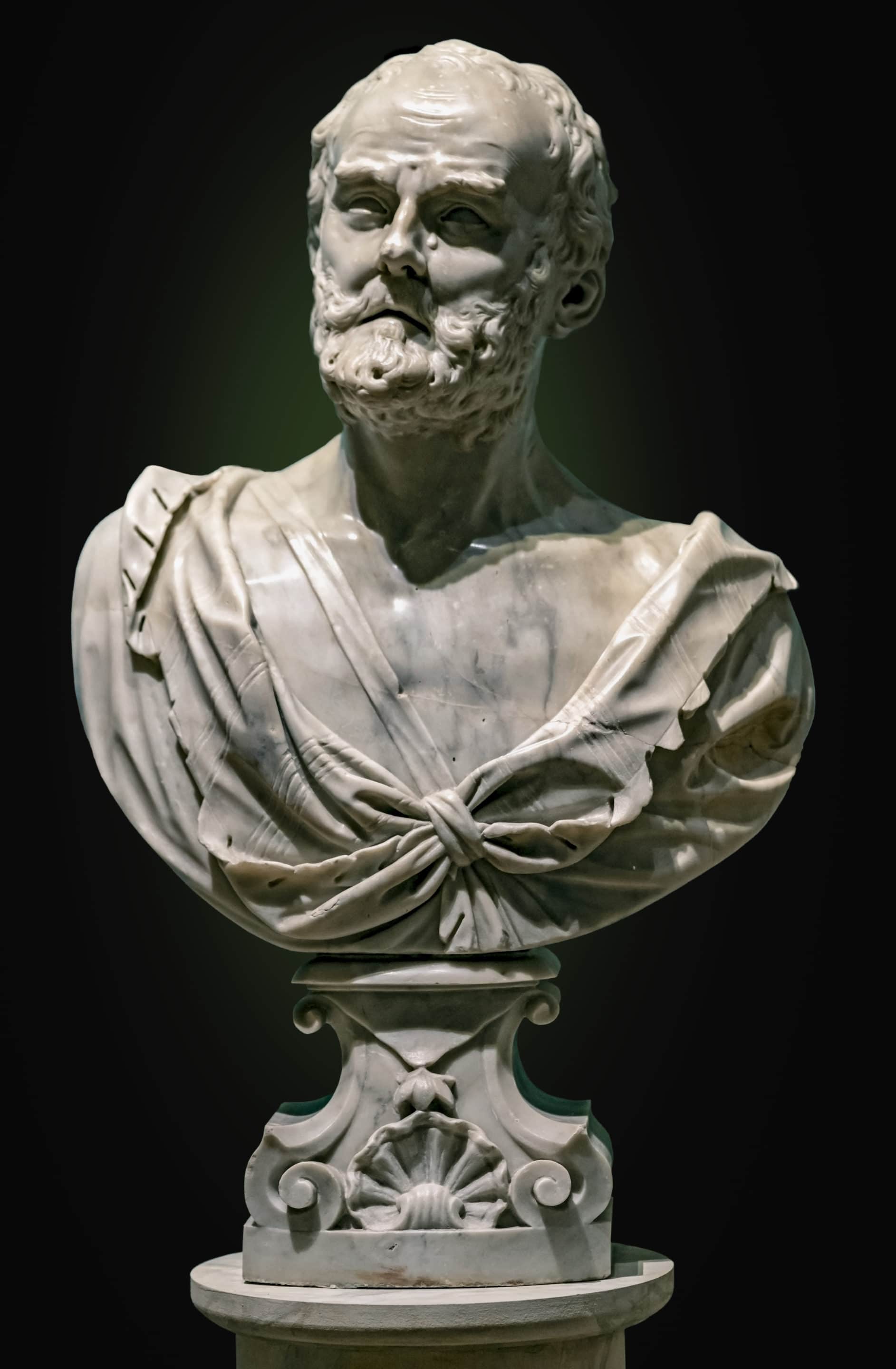

Le spectacle du soulèvement des cités ioniennes contre Darius 1er (499 av. J.-C.) déclenchant les guerres médiques a peut-être inspiré à Héraclite cette réflexion dont la guerre en Ukraine montre la cruelle actualité. Citation d’une grande richesse, aux multiples interprétations : sa formulation abrupte n’étonne pas chez ce père de la pensée dialectique, qu’Hegel admirait.

L’enchaînement fatal des guerres et des paix prend l’allure d’une loi d’évolution déterministe réglant le déroulement des affaires du monde. Étonnante est l’inversion des termes de la proposition : que les guerres débouchent sur la paix, soit ; mais en affirmant que toute paix engendre une guerre, Héraclite ajuste la focale sur l’examen de la paix, sa nature, ses conditions d’établissement. Quelle paix au demeurant ? Une paix carthaginoise nourrit le ressentiment, ce moteur méconnu de l’histoire : la paix signée après Zama n’a pas empêché la troisième guerre punique ; les humiliants traités de Francfort (1871) et de Versailles (1919) ont semé les germes de guerres futures. La paix armée – « belliqueuse » aurait dit Raymond Aron – reste également lourde de menaces, comme le montre la situation en Corée. La guerre couve sous la paix. De même, la paix civile (paix intérieure d’un État) fragilisée par des luttes intestines et les « forces de la nuit » peut déboucher sur une guerre civile, elle-même porteuse d’un risque d’internationalisation du conflit comme l’a prouvé la guerre de Trente Ans (1618-1648).

Guerres en chaîne, guerre inéluctable ? Nombre de penseurs le croient, et lui prêtent même des vertus. Mais on s’accorde sur un fait : seule une paix de qualité repousse vraiment le spectre de la guerre. Qu’est-ce à dire ? Fruits de longues négociations (respectivement quatre ans et neuf mois) et de compromis, fondés sur le droit, les traités de Westphalie (1648) et le Congrès de Vienne (1815) ont ouvert la voie à des décennies de stabilité en Europe. Mais la paix par le droit, dont rêvait Grotius, reste une construction fragile, car sans cesse la guerre revient : la paix de Nicias (421 av. J.-C.) conclue pour cinquante ans entre Sparte et Athènes a duré trois ans. Pas moins de 130 conflits ont eu lieu depuis la création de l’ONU, dont on espérait précisément qu’elle constituât une étape décisive vers la « paix universelle » rêvée par l’abbé de Saint-Pierre (1713) et par Kant (1795). La guerre serait-elle alors la norme, une sorte d’« état de nature » des relations internationales, et la paix l’exception ? Héraclite laisse entendre que la frontière entre guerre et paix est, par nature, floue. Clausewitz le dira autrement. D’où l’actuelle indétermination sémantique : la guerre n’est plus nommée (« événements » d’Algérie, « opération militaire spéciale » en Ukraine) ni davantage déclarée (agression japonaise à Pearl Harbour, russe en Ukraine). La paix est rarement signée : le conflit s’arrête, mais le feu couve sous la cendre. C’est l’ère de l’a-paix nous dit Mark Leonard (The Age of Unpeace), cette zone grise qui n’est pas encore la guerre, mais n’est plus la paix : « Paix impossible, guerre probable » aurait dû dire Aron.

Guerre et paix s’inscrivent ainsi dans un continuum, un enchaînement logique et implacable. Héraclite fait de cette contradiction la structure même de l’évolution. La tragédie ukrainienne dément cruellement le progressisme optimiste de Fukuyama, et signe la fin de « la fin de l’histoire » comme aboutissement idéalisé de paix et de démocratie universelles. La citation d’Héraclite préfigurant ce « retour de l’histoire » relève d’une pensée complexe ; à l’opposé de la pensée binaire occidentale, il associe les contraires. De même, sa conception duale du temps associe succession (comme en Occident) et cycle (comme en Asie), comme l’éternel retour des saisons. Après tout, n’a-t-il pas vécu à Éphèse, à la limite de ces deux mondes ?

À lire également

Commerce : la paix ou la guerre ? Entretien avec Maxence Brischoux

Rapportée par Gaston Bothoul (La guerre, « Que-sais-je ? », 1959), cette citation est souvent attribuée à Héraclite (vie-ve siècle av. J.-C.).